ラフォーレ原宿で8/20からスタートした「ヤン&エヴァ シュヴァンクマイエル展 ~映画とその周辺~」を

見てきました。

渋谷駅からラフォーレへと歩いていくと、どーんと垂れ幕が下がっているのを発見。

これは力が入ってるな!と高まる期待を胸に現地へと到着すると・・・

あれ、ディスプレイが全然ないですよ?

先に行われたヘンリー・ダーガー展では、ウィンドー全面を使って大きなディスプレイをしていたのに。

今回は入口近くに、ぽつんとポスターが掲示されているだけ。

震災の影響かもしれないけど、この扱いの違いはちょっとさびしいですね・・・。

しかし、中身のほうはダーガー展にも負けないほど充実しまくりの展覧会でした!

最近は映像作家として知られるシュヴァンクマイエルですが、その実像は多彩な活動を繰り広げてきた

実践的シュルレアリストであり、彼の映画はそれらを合成することで生まれた、一種の「キメラ」であると

言ってもよいでしょう。

今回の展覧会は、生粋のシュルレアリストとしてのヤン・シュヴァンクマイエル(以後ヤンと記載)の

仕事を振り返りつつ、彼の妻にしてシュルレアリスム芸術家のエヴァ・シュヴァンクマイエロヴァー

(以後エヴァと記載)の作品も紹介するという、まさに「シュヴァンクマイエル大全」とでも言うべき

内容となっています。

まず最初に置かれているのは、ポスターにも使われていたヤン製作の奇妙なオブジェの数々。

作品の一部は公式サイトに写真が出ているけど、その異様な迫力は実物を見ないことには

伝わらないと思います。

小動物を胴切りにした断面にメノウが詰まっている「鉱物的なヌートリア」などは、小谷元彦や

名和晃平の作品と共通するものを感じますが、シュヴァンクマイエルの場合は技術的にもっと素朴。

でもそれが逆に、より根源的・土俗的な表現形式として、見る人の感覚を直撃するようにも感じました。

ヤンの作品には、ナイフやフォークといった既製品と異素材を組み合わせたものもよく見られますが、

これについてはデュシャンの「レディメイド」からの影響も感じられます。

それを一番はっきりと感じられるのが、コラージュによる「自慰マシーン」のシリーズ。

この作品はまちがいなく、デュシャンの「大ガラス」に対するオマージュでしょう。

人間の機械化を風刺するようで、実は全くナンセンスな説明文には、シュルレアリストならではの

乾いたユーモアが発揮されています。

そして展示物の中でもひときわ異彩を放っていたのが、いわゆる「触覚芸術」の作品たち。

ヤンが手びねりした粘土の小片を板に取り付けて「ご自由にお触りください」と掲示しているのですが、

見るだけでは何のへんてつもない粘土の塊も、それがヤンの手の動きを伝える「記憶」だと思いながら

触ることで、作家本人の手つきや体の動きを「読み取る」ことができます。

私なりに工夫した触り方としては、片手ではなく両手で触る、つまんだり捻ったりの動きを意識する、

そして目をつむって触ることですかね~。

子どものように嬉々としながら粘土と戯れるヤンの姿が想像できれば、しめたものです。

ヤンの「触覚作品」は、いわば「剥製化された身ぶり」ではないかと思います。

その例として「身振りの椅子」や「4つの性愛的な手振り」といった作品が挙げられますが、

これらもデュシャンの作品や「動作を作品化する」という試みに通じるものではないか・・・?

と感じたところ。

これについて多くの検証を得るためにも、今回の展示を幅広い美術ファンにも見てもらって

多くの意見を聞いてみたいとな、と思いました。

また展示物の中には「ファウスト」で使用された巨大なあやつり人形や、撮影に使われた本物の

「オテサーネク」など、映像ファン必見の品々もありました。

特に「ルナシー」で使われた衣装は、よーく見ればかなりヤバいモノだとわかります(^^;。

ヤンに関する展示の締めくくりとなるのは、8/27よりシアター・イメージフォーラムで公開される

新作映画「サヴァイヴィングライフ ─夢は第二の人生─」 のコンテやスチール写真など。

モンティ・パイソン時代のテリー・ギリアムを思わせるコラージュの数々に、完成作への期待が膨らみます。

そしてこの後には、絵画を中心としたエヴァの作品が展示されていました。

言葉あそびやダブル・イメージ、だまし絵を特徴とした絵画作品には、エルンスト、マグリット、

ムンク、そしてダリの影響が強く感じられます。

エヴァの代表作として知られる「安全地帯」も、一見すると桃色の丘に立つ家を目指す親子の姿を

描いたものですが、やや離れて見ると女性の身体を思わせる官能性が強く感じられて、作品の印象が

ガラッと変わるはず。

また、後期のシリーズ「チェコ国における狼の再繁殖」は、狼と人間のダブルイメージによって、

文明社会で生きる人間の内部で育つ獣性が剥き出しになっていく様子を描いたのではないかと

私なりに解釈しました。

まあ寓意の有無はともかく、「人狼」や「ヘルシング」といった異ジャンルの

作品にも通じるドロドロした内面描写を連想させるところがあって、個人的に

とてもおもしろく見ることができました。

最後のコーナーには国書刊行会から発売されたばかりの「怪談」で使用したコラージュの原画や

妖怪の木版画が置かれ、写真家の細江英公氏が撮影したヤンのポートレイト写真で締め。

撮影後にヤンから細江氏に送られた手紙には、この体験が彼にとって非常に神秘的であったことが

綴られています。

特に今は亡きエヴァとの映像による一体化は、ヤンの心に強烈な印象を残したようです。

東京での会期は9/19まで。

春に終了した後も話題のアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』での劇中映像を始め、各方面への影響も強い

シュヴァンクマイエル作品の核心へと迫る好企画であり、危機的な状況の社会をいかに生き抜くかの

「サヴァイヴィング・ライフ」を考えさせる展覧会だと思いますので、映画とあわせて幅広い層の人に

見て欲しいと思います。

なお、先行して行われた京都での展示については、毎度おなじみBPさんの「究極映像研究所」に

掲載されてますので、東京展との違いを比較していただくのも一興かと思います。

見てきました。

渋谷駅からラフォーレへと歩いていくと、どーんと垂れ幕が下がっているのを発見。

これは力が入ってるな!と高まる期待を胸に現地へと到着すると・・・

あれ、ディスプレイが全然ないですよ?

先に行われたヘンリー・ダーガー展では、ウィンドー全面を使って大きなディスプレイをしていたのに。

今回は入口近くに、ぽつんとポスターが掲示されているだけ。

震災の影響かもしれないけど、この扱いの違いはちょっとさびしいですね・・・。

しかし、中身のほうはダーガー展にも負けないほど充実しまくりの展覧会でした!

最近は映像作家として知られるシュヴァンクマイエルですが、その実像は多彩な活動を繰り広げてきた

実践的シュルレアリストであり、彼の映画はそれらを合成することで生まれた、一種の「キメラ」であると

言ってもよいでしょう。

今回の展覧会は、生粋のシュルレアリストとしてのヤン・シュヴァンクマイエル(以後ヤンと記載)の

仕事を振り返りつつ、彼の妻にしてシュルレアリスム芸術家のエヴァ・シュヴァンクマイエロヴァー

(以後エヴァと記載)の作品も紹介するという、まさに「シュヴァンクマイエル大全」とでも言うべき

内容となっています。

まず最初に置かれているのは、ポスターにも使われていたヤン製作の奇妙なオブジェの数々。

作品の一部は公式サイトに写真が出ているけど、その異様な迫力は実物を見ないことには

伝わらないと思います。

小動物を胴切りにした断面にメノウが詰まっている「鉱物的なヌートリア」などは、小谷元彦や

名和晃平の作品と共通するものを感じますが、シュヴァンクマイエルの場合は技術的にもっと素朴。

でもそれが逆に、より根源的・土俗的な表現形式として、見る人の感覚を直撃するようにも感じました。

ヤンの作品には、ナイフやフォークといった既製品と異素材を組み合わせたものもよく見られますが、

これについてはデュシャンの「レディメイド」からの影響も感じられます。

それを一番はっきりと感じられるのが、コラージュによる「自慰マシーン」のシリーズ。

この作品はまちがいなく、デュシャンの「大ガラス」に対するオマージュでしょう。

人間の機械化を風刺するようで、実は全くナンセンスな説明文には、シュルレアリストならではの

乾いたユーモアが発揮されています。

そして展示物の中でもひときわ異彩を放っていたのが、いわゆる「触覚芸術」の作品たち。

ヤンが手びねりした粘土の小片を板に取り付けて「ご自由にお触りください」と掲示しているのですが、

見るだけでは何のへんてつもない粘土の塊も、それがヤンの手の動きを伝える「記憶」だと思いながら

触ることで、作家本人の手つきや体の動きを「読み取る」ことができます。

私なりに工夫した触り方としては、片手ではなく両手で触る、つまんだり捻ったりの動きを意識する、

そして目をつむって触ることですかね~。

子どものように嬉々としながら粘土と戯れるヤンの姿が想像できれば、しめたものです。

ヤンの「触覚作品」は、いわば「剥製化された身ぶり」ではないかと思います。

その例として「身振りの椅子」や「4つの性愛的な手振り」といった作品が挙げられますが、

これらもデュシャンの作品や「動作を作品化する」という試みに通じるものではないか・・・?

と感じたところ。

これについて多くの検証を得るためにも、今回の展示を幅広い美術ファンにも見てもらって

多くの意見を聞いてみたいとな、と思いました。

また展示物の中には「ファウスト」で使用された巨大なあやつり人形や、撮影に使われた本物の

「オテサーネク」など、映像ファン必見の品々もありました。

特に「ルナシー」で使われた衣装は、よーく見ればかなりヤバいモノだとわかります(^^;。

ヤンに関する展示の締めくくりとなるのは、8/27よりシアター・イメージフォーラムで公開される

新作映画「サヴァイヴィングライフ ─夢は第二の人生─」 のコンテやスチール写真など。

モンティ・パイソン時代のテリー・ギリアムを思わせるコラージュの数々に、完成作への期待が膨らみます。

そしてこの後には、絵画を中心としたエヴァの作品が展示されていました。

言葉あそびやダブル・イメージ、だまし絵を特徴とした絵画作品には、エルンスト、マグリット、

ムンク、そしてダリの影響が強く感じられます。

エヴァの代表作として知られる「安全地帯」も、一見すると桃色の丘に立つ家を目指す親子の姿を

描いたものですが、やや離れて見ると女性の身体を思わせる官能性が強く感じられて、作品の印象が

ガラッと変わるはず。

また、後期のシリーズ「チェコ国における狼の再繁殖」は、狼と人間のダブルイメージによって、

文明社会で生きる人間の内部で育つ獣性が剥き出しになっていく様子を描いたのではないかと

私なりに解釈しました。

まあ寓意の有無はともかく、「人狼」や「ヘルシング」といった異ジャンルの

作品にも通じるドロドロした内面描写を連想させるところがあって、個人的に

とてもおもしろく見ることができました。

最後のコーナーには国書刊行会から発売されたばかりの「怪談」で使用したコラージュの原画や

妖怪の木版画が置かれ、写真家の細江英公氏が撮影したヤンのポートレイト写真で締め。

撮影後にヤンから細江氏に送られた手紙には、この体験が彼にとって非常に神秘的であったことが

綴られています。

特に今は亡きエヴァとの映像による一体化は、ヤンの心に強烈な印象を残したようです。

東京での会期は9/19まで。

春に終了した後も話題のアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』での劇中映像を始め、各方面への影響も強い

シュヴァンクマイエル作品の核心へと迫る好企画であり、危機的な状況の社会をいかに生き抜くかの

「サヴァイヴィング・ライフ」を考えさせる展覧会だと思いますので、映画とあわせて幅広い層の人に

見て欲しいと思います。

なお、先行して行われた京都での展示については、毎度おなじみBPさんの「究極映像研究所」に

掲載されてますので、東京展との違いを比較していただくのも一興かと思います。

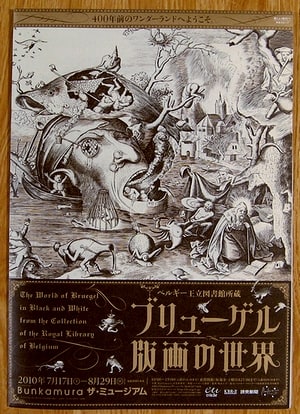

“七つの罪源”シリーズから「傲慢」。

“七つの罪源”シリーズから「傲慢」。