というわけで、フィニッシュマスター昨日使ってみたけどうまくいかないので、どうすれば使えるのか(正しくは自分が使いやすいと思えるのか)もう一回使ってみて、気づいたことをまとめてみます。

まずは昨日のはじめて使ってみた記事にリンク、出来ればそちらを読んでから本記事をお読みいただけるとよりわかりやすいかと思います~☆

コメント欄までお読みいただけると、先人の方々の知恵から感じることもあると思いますよん。

レビューと言うよりは、どうすれば使いやすいか悪戦苦闘がメインかなぁ。

まずはツールクリーナーで洗った昨日の先端スポンジ、私の場合には特に硬さが変わったような感じはありませんでした。

スポンジに顔料が残ってますが、ティッシュや布に吸わせても出てこないので問題なさそうです~。

どうもフィニッシュマスターをお使いの方でうまくいってらっしゃる方は、スミ入れ後少し時間を置いてらっしゃるみたいでしたね。

だいたい10分弱経過、いつも綿棒で拭き取る時は1分2分程度ですぐ拭き取り始めるのでやや置いてみました。

エナメルうすめ液をちょんとつけて準備完了☆

おおぅ!

おおおおおぅ!

うーん、スポンジの弾力と吸い上げ力からいくと、ある程度スミ入れしたエナメル塗料が乾いてる方がうまく拭き取れるみたいです☆

ここは完全に私のミスでしたね;;;;

もちろん一回で綺麗に拭き取れるわけではないので、何度かこすりとる感じ?

1パーツ終わるごとに先端お掃除ですが、ちょっと気になるところもありまして。

スミ入れをおおざっぱにべたーっとやると、当たり前ですがはみ出た塗料が多めになります。

そうすると、どうしても吸い上げる力がやや強い性質もあって、広い面でたくさん塗料があるとどうしてもにじみやすいみたい。

「吸い上げる」んだけど「吸い取れる」わけではないという感じでしょうか。

で、ふと思ったんですよね。

こちらは綿棒で拭き取り後、フィニッシュマスターで細部とか気になるところをさっと拭き取る感じで仕上げてみました。

まずはスミ入れして、少し放置しておきます。

続いて綿棒で拭き取り作業をやってー。

気になるところをフィニッシュマスターで仕上げる!という流れが一番使いやすいような気がします。

奥まってて綿棒ではちょっとつらいところとかがあります。

先の尖った綿棒を使うのも手ですけど、そういう意味では先の尖った綿棒互換で使うのもアリかも。

綺麗に出来るし、先の尖った綿棒だと色ついたらすぐ滲んでくるので、それの代わりとしては使いやすいかなぁ。

というわけで、昨日から続いてわかったこととか軽くまとめ。

・フィニッシュマスターは吸い上げる力が強いので、スミ入れ塗料が少し表面乾いてから拭き取ると効果的☆

・いとも簡単に綺麗に拭き取れる、境目とか段差が一発で綺麗に出る!みたいな風に(私は)思いましたが、実際はそうじゃなくて何度か拭き取る必要がある

辺りでいかがでしょうか?

スミ入れした時に綺麗にラインを出すとか面にそって拭き取るのはフィニッシュマスターが向いてると思います。

綿棒だと先が崩れてきて、どうしても奥まった部分とかに入り込んじゃったりしますしね~。

とにかくやってて思うのは、「何よりスミ入れする部分を彫りなおしておく等基本的な作業が一番大事!」かな(笑)

硬さと弾力、吸い上げる力、何度も使えるという3点がクセがあるので、正直文章や動画でのレビューでは参考にならないかも…というのが結論です(汗)

もちろんホコリが出ない点については綿棒にない最大のメリットですので、その点だけでも触ってみる価値はあるかもしれませんね~。

エアブラシのカップ内掃除にはもってこいなので、エアブラシを使ってらっしゃる方は買っても損はしないと思いますが…スミ入れ拭き取りをこれオンリーで進めようと思って購入する場合には、使いこなすまでに時間かかる…かも?

大雑把に拭き取る時に綿棒を使って、あとで気になるところをフィニッシュマスターで修正・調整という使い方に私の場合には落ち着きそうかなぁ。

え?難しく考えすぎじゃないかって?私もそう思います(笑)

おおよそ基本的な使い方はまとめたので、今回は少しは参考になるかもって感じかなぁ。

私ももうちょっと使えるようになるまでは練習あるのみですね;;;

すでにコメント欄でお三方ほど「良いよ~」といただき、もちろん発売当時にも目にはしててほんの少し気になってたけど…ということでこちら。

ガイアノーツより販売中のフィニッシュマスターを使ってみることにしました☆

やはり模型の使い方でいくと、スミ入れの拭き取りに良いという意見が多いかと思いますが、もちろん私もそれ目的です。

レビュー記事はそこそこあるものの具体的に書いてる人少ないし…というわけで、個人的にあれこれ使ってみた!です。

実のところレビュー記事と言うには物足りない内容かと思います。

先に結論の理由を書かなきゃいけませんけど、そこまで本当に便利か、便利だと言えるほどの使い方がまだわからないというのが正直なところです。

もう少しじっくり使ってみて、もっと良い使い方がわかってきたら追加レビューをするような形になるかな?

はみ出た部分だけを先端の高密度スポンジ部分が綺麗に吸いとってくれるという、まさに魔法のような道具というわけですね。

綿棒でスミ入れ拭き取りをすると、どうしてもホコリが出てきて残りやすいですし、それがないだけでも十分な感じ。

触った感じはプラかな?先端尖ってるので、そこにスポンジをぐっと差し込みます。

結構最初の力はいるかもー。

弾力はそうだなぁ…こんにゃくよりも密度がしっかりしてます(笑)

スポンジなのでぷるんってしないですけどね(何

もっとも難易度の低そうなスミ入れ部分から実験です。

使うのはいたって普通の道具から、タミヤエナメルのジャーマングレイとエナメルシンナーうすめ液です。

わざと少しはみ出す部分を作ってさらっとスミ入れ。

薄め具合はまぁまぁ薄め程度ですね。

どうしようかと思ったんですけど…パッケージを見る限りうすめ液を吸わせてから使うという文言が買いてないので、まずは何もつけずスポンジ新品の状態で拭きとってみましょう。

もちろん?綺麗に拭き取れないですし、スポンジ側にはちょっと塗料がついてるし…という感じ。

文字にすれば当たり前ですけど、うすめ液を吸わせて使わなければならないようです。

一応パッケージには書いてませんでしたし、やっぱりやってみないとですね(笑)

うすめ液を吸わせてー。

おおぅ、うすめ液吸ったらぷよぷよ太ってきた!(笑)

軽くティッシュとか布とかで溶剤を吸わせてー。

拭きとってみた!

んー、いつも綿棒で拭きとってましたけど、拭き心地が気持ち悪いです(汗)

確かに拭き取れた…んですけど、なんて言うんだろう、まだ自分でも使いこなせてないのか綺麗に出来ない感じ。

特に気になるのが、表面軽く押さえて拭き取ると隙間の塗料まで吸い上げちゃうこと。

これは押さえすぎということになるかと思うんですが、かといって押さえないと案外綺麗に拭き取れませんでした。

(うぅ、書いてる最中地震が;;;;;;;;)

当たり前ですが塗料を吸い上げるので、塗料にじみは出てきます。

うすめ液を吸わせてぎゅーと押したり押さえてみたり、表面についた塗料を外に出していくわけですね。

奥まで入らないという意味では、側面を使うなんてのもアリなのかどうか。。。

うーん…使ってみた感覚でここまでを軽くまとめてみます。

・うすめ液はそこそこしっかり吸わせた方が良いみたい

もちろん吸わせすぎはいけませんが、適度にうすめ液がないと綺麗に拭き取れない感じ。

・そこそこ押し付けながら拭き取るとうまくいく

これはそのままですね、綿棒でやるときみたいに撫でるように使うと、思ったより塗料にじみが出やすい感じがします。

・一回で綺麗にすっと拭き取れるわけではないので、ざっと拭き取る→綺麗なところでもう一度周囲を拭き取る

これはまだ私が力加減に慣れてないのもありますが、綿棒でやるときでも一回で綺麗に出来るわけではないので普通のことかも?

奥まった部分なんかはちょっと苦手かなぁ;;;

L字一段落ちなんかもやや苦手なのかも?

(地震の詳細発表、震度1なわけないですって!体感は2から3くらい;;;;びくっとした;;;)

一応書いてある通り、ツールウォッシュ…ではなくてツールクリーナーで洗ってみましょ。

ピンセットに両足つけて(笑)

確かに薄くなりましたし、紙に押し当てても塗料はつかないですね☆

ただ結構溶剤をしっかり吸い込んじゃうので、ツールクリーナーで洗うと1日以上放置の必要があるかも;;;

これでスミ入れ拭き取りしたら表面塗膜を溶かして…なんてなったら笑い事じゃありませんし(汗)

エアブラシのカップ奥底の掃除にはぴったりでした(笑)

…というわけで、結局レビューにならない使ってみた感想でした(汗)

拭き取る…というよりも、表面の汚れを取り除くための道具って言うのかなぁ、ですので溶剤を吸わせて少し押し付けながら綺麗にしていくというような表現のほうがぴったり来る道具なのかも。

すっごく言葉にしづらいんですが、根本的に綿棒を使うイメージで同じように使うと綺麗に拭き取り出来ないんです;;;

ぞうきんとスポンジ?

んむー、現状10個ほどのパーツでスミ入れ拭き取りやってみましたが、「わりとうすめ液を吸わせて」「押し付けながら拭き取り」「最後は綺麗な面で拭き取る」という手順を踏まないといけないんですけど…これって綿棒でやるのでも同じじゃないかな(汗)

ただ、だとすれば、フィニッシュマスターを使ったからと言って、一発で綺麗に拭き取れる魔法の道具というわけでもないのかなぁ。

「ホコリがつきにくい」「エッジにそった拭き取りがしやすい」辺りがメリットではあるものの、塗料にじみが出やすいのでこまめに先端うすめ液で洗うとかも必要そうかも。

道具エリートの方々が見てくださってるので、コメント欄に丸投げしちゃう(笑)

エッジ部分の拭き取りなんかにはもう少し使って様子見しますけど、うすめ液の消費量とか手間を考えると…ううん、綿棒ずっと使ってきたんだから慣れてて当たり前、もう少しフィニッシュマスターを使えるよう練習してみることにします。

以上、フィニッシュマスター使ってみた!でした。

もうしばらく使ってみて何かわかってきたら後編を書こうと思いますが…弾力がクセモノな感じですね;;;

あ、エアブラシの掃除にはばっちりです(笑)

翌日追記事完成です。

リンクはこちら、「続・フィニッシュマスター」もお読みくださいまし~。

ネット通販で注文してたものが届いたので、先にそっちを使ってみて練習してみようと思います。

っと、これじゃなくて(何

だって…処分価格で680円だったんですもん、今までスルーしてたので買っちゃいました☆

数量限定ってこれ初回版じゃないのかな、得しました。

じゃなくて本題はこちら、パンチコンパスです。

パンチでコンパスなんです(何

穴あけパンチはご存知でしょうか?あれをセルフで好きなところに穴をあけられる文房具…という認識が正しい商品みたいですが、各所レビューにもあるように模型で使います(笑)

コンパスという名前の通りで、片方は針になってるんですがもう片方がカッターナイフの刃になってます☆

これで紙とかに好きなサイズの穴を開け放題になるんですね(笑)

パッケージでは直径の最小が1.5ミリ最大が10センチと書かれてましたが、実際はどうなのか、使い勝手や使うコツなんかを色々チェックです☆

そうです、マスキングテープを円形に切り取って、マスキングに使うのが一番の目的ですね☆

一応プラ板の薄いものだと使えるそうなんですが、真ん中に穴あいちゃいますし…個人的にはそちらの使い方はしない予定なのでやってみる予定もないです~。

まずは適当に幅を取って、普通のコンパスと同じように使ってみます。

まずは挑戦…なんかヒゲ出てますけど、できました。

2回目少し小さく、こちらはまぁまぁうまくいったかな?

ここで気づいたんですが、針より刃の方が先端が出てないというか、位置的に針先より刃先が届かない感じ(伝わってます?)。

刃をばらしてチェック…しようと思ったら刃がボンドか何かでちょっと固定してあったので、ペンチでくっとやって刃を外します。

手持ちのカッターナイフの先端をひとつ折って、それに変えてやってみます。

錆びてるけど気にしないでください(笑)

それで針の先端と刃先を同じにしたんですけど…ダメでした(汗)

針が刺さるので、その分の深さというか位置が変わる分だけ、刃先を上げとかないといけないみたい。

…伝わりますか;;;;

ですので、刃先より針先が少し出てるのがベストですが、自分の使いやすい位置を探すのが良いかと思います☆

つまり、コンパスの鉛筆が針になってて、丸く色々切れるんです(笑)

以下さらにあれこれテスト。

幅を目一杯狭めてテスト、直径1ミリの穴があけられます☆

で、何度か使ってて私の掴んだコツですが…まずはしっかりめに針を刺します。

もちろん刺しすぎはダメですけど、絶対ずれない程度にはしっかりと。

次はとにかく優しく、何度もくるくる回して切っていきます。

本体中央はネジ止めなので、ちゃんと締まってれば回転中に緩むことはまずなさそう☆

あとは端から綺麗に剥がして…綺麗に剥がすにはそれなりのピンセットが必要そうです(汗)

力を入れると刃先が入りすぎるようで安定しないので、針はしっかり、刃はやさしくがポイントかな☆

これで好きなところに好きなサイズの穴のマスキングがし放題です☆

なんで穴なのか、丸いマスキングじゃないのかなんですけど。。。

こちら、やっぱり端っこにヒゲが出てるのを確認出来ると思うんですが、どうも刃先を入れて回転し始める時と、何度も回してきれいな円になってからの時と、微妙にズレが出るみたいなんですよね;;;;

これは私の使い方の問題もあると思うので断定するわけではないんですが、刃の入り始める位置と円周の位置がしっくりこないんです。

ですのでマスキングに使うとなると、外周を塗装しておいてからマスキング、内周をあとで塗装する方法がベストそう。

当たり前ではあるんですが、ドーナツでもバームクーヘンでも作り放題☆

ではなくて、細い輪っかのマスキングなんかにも応用で使えますね。

少し気になる点としては、本体の押し出しピン跡のせいか、針のついてるパーツと刃のついてるパーツの合いが少し悪い感じがします。

それほど気にならないといえば気にならないですが、ちょっと削っておいても良いかも。

レビュー…というか、単なる雑感になっちゃいました(苦笑)

ただマスキングテープを円形に切り抜くにはかなり良い道具だと思います☆

通販ジャングルの奥地(何)で680円でしたので、円形のマスキングをする方にはぜひともオススメですね。

幅を変えなければ同じサイズを無限に作り出せること、市販の丸いマステを買わなくても好きなサイズを作れること、もちろん欲しいサイズだけを狙って作れることなんかが最大のメリットですね。

デメリットとしては、コンパスなので中央には穴があくこと、一度幅を変えると次に同じサイズを作るのがなかなか難しいこと(同じ幅をとれるかどうか、の意味で)、くらいかなぁ。

中央に穴があいてもマステの切れ端を中央に貼れば良いですし、平面ならマスキングゾルを塗っても良いですし、正直なところデメリットはないと思います☆

ガンプラの場合だと、最近は本体各部にアポジモーターで丸い塗り分けが必要だったりもあると思うので、そういうところの塗り分けにはベストな選択のひとつになると思います~。

ただ私の使い方がまだまだなのもありますが、きれいな円形になるのは刃の外側で、内側にヒゲが出ちゃうんですよね;;;

と、コメント欄で教えていただいたものを「さも自分の手柄のように」レビューしてみました(苦笑)

本ブログを読んでくださってるみなさんの方が圧倒的にいろんなこと知ってらっしゃいますしね…いろいろ自信がなくなります;;;

塗装派の方々、ぜひとも一度購入して使ってみてはいかがでしょうか~☆

苦節えーっと…1年?2年でしたっけ?

以前HKRさんが本ブログにコメントを下さったんですが、waveのパーツオープナーって100円ショップのOEMだと教えていただきました。

いつか自分で見つけてネタにするんだと思って早数年(あばうと!)、実物を見つけたので即衝動買いで記事にします(笑)

まぁ、弱小でも模型ブロガーならやらなきゃいけません。

注意ですが、決して評判を落としたりするわけではなくて、純粋に感想と比較レビュー?です。

結論でも書きますが、やっぱり割高でもwaveを私なら選ぶかなぁ。。。

こちらみなさんご存知、waveのパーツオープナーです☆

先端の刃物みたいなステンレスの薄くなった部分で、組み上げてしまったプラモデルでも接着してなければ傷を出来るだけ少なく分解出来るスグレモノ☆

塗装や改造する方なら間違いなく持ってて損のないアイテムだと思います。

何よりキャップつき、無造作に放置してもケガする心配もなくて良い感じ☆

お値段税別380円、今の8%の消費税なら…410.4円だそうな(切り上げ?切り捨て?)

そしてこちら、はっきり名前も出しちゃいますけどダイソーの200円商品になるんですが、「腕時計用電池交換工具」が正式名称っぽいです。

値段は5%表示ですけど、ちゃんとレジにて8%になります(笑)

パーツオープナーはメイドインどこかな…こちらは台湾製みたい。

慎重に取り出します。

慎重に取り出す理由はまたのちほど。

ご覧のとおり、キャップがないことを除けばまーーーーったく一緒ですよね(笑)

結構waveのは使ってるので新品比較ではないんですけど。

刃の部分ですが、ダイソーのは最初からちょっと刃に傷があるのかな?

waveのはなかったような気がするんですよね…多分ですけど。

なので、刃の選別落ちがダイソー商品の可能性もありますし、そもそも私の買ったものが偶然こうだっただけかもしれませんので、その辺はなんとも言えないんですけどね。

あとはキャップがついてないので、購入した入れ物に片付けないと危険です;;;;

普通に手先を切りそうな程度の刃物形状ですので取り扱いは注意です☆

あ、正しい使い方書いとかなきゃ(笑)

あくまで1000円腕時計みたいな安物の電池交換を自分でするなら良いですけど、防水タイプとかには使っちゃいけませんよ~。

大事な時計は時計屋さんに行って、電池交換をしてもらうのが得策です。

特に防水系なんかだとパッキン交換もあるので、メーカー交換だったりしますしね。

部屋の電気のひっぱる紐のが壊れたのでそれを探しに行ったら偶然見つけちゃいまして。

あっちこっち探した時は見つからなかったんですけど。

で、です。

ダイソー品が税別定価200円、waveが税別定価380円と、値段でいくと倍近くになります。

専用キャップと青色にするのに180円かかってる…という下世話な推測はおいといて。

それほど高いものでもないし、多少刃の傷や反りぐらいなら何かヤスリとか当てれば直ると思いますので、安い方で使い潰すのも良い選択かもしれません。

ただ、個人的にはパーツを分解するものではあるんですけど、危険な刃物が先端についてるわけですし…安全のためにキャップ付きを購入して欲しいなぁというのが正直なところでしょうか。

値段からいけば迷う必要ないんですけど、やっぱりケガして欲しくないですし、何より何かと一緒に入れといたら周りのものが傷だらけになるかも;;;;

自分でキャップ作れるなら何も言いませんが(笑)

こんなまとめで良いかなぁ(苦笑)

こういう予期しない出会いはネット通販ではないんですよね(何

返信および転載…でもないかな、ブログ中への記載の許可も頂きましたので急遽完結編、ガイアノーツより発売中のセンターポインターをレビューしてみるです~。

まずは1回目の記事、そして2回目の記事にそれぞれリンクを貼っといてと。

まだお読みでない場合には、長いですが必ずお読みの上でこの3回目となる完結編をお読みいただきますようお願いしますね☆

前回の2回目の記事で「図と実物の違い」「まっすぐ開かないので良い方法教えてください」「別々販売どうですか?」の3つをガイアノーツさんに直接質問してみる!ということで終わってました。

それぞれにしっかりお答えいただき、記載の件にも了解いただきました、ありがとうございました☆

まず一つ目、図と実物では、0.5ミリ及び2ミリの区間のそれぞれ長さが違うという話でした。

これについては製造元さんに確認してくださったそうで、

「職人さんが、実際にはなるべく2ミリ区間を短く0.5ミリ区間を長くなるように微調整している」

ので、そのために現れる誤差なんだそうです。

これについては前回の3ミリに到達するころに斜めになって…の件もありますが、やはり0.5ミリの区間を少し長めにとるようにしてらっしゃるのかもしれませんね。

ということで結論ですが、「やむを得ず生まれ出る個体差」に落ち着きました☆

2.5ミリが4.5ミリと、2ミリの誤差が大きいのか小さいのかはわかりませんけど…。

二つ目、「3ミリプラ棒に到達する頃には斜めになってるかも…良い方法おしえて!」でした。

こちらについてはうまくまとめられそうにありませんし、意訳でズレても困るので…返信いただいた内容を抜粋コピペ。

確かに2mmの区間でドリル刃が曲がってしまう事がありますので、

プラ棒とドリルを挿しこんだ際、両者を軽く回し、

負荷がかかっているところが無い事を確認してから

軽く穴を開けるようにすると上手くいきます。

あくまでポインターなので、一回でしっかりとした穴を開けようとはせず、

軽く穴をあけるようにすると、余計な力が加わらず、

中心に印をつけることができます。

余計な力が加わるとドリル刃自体も曲がってしまいます。

また、プラ棒の個体差も影響してくるのです。

ここまで抜粋コピペ。

意訳するとすれば、「難しいです、曲がらないように慎重にがんばってください」かな(汗)

やはり斜めになったり、プラ棒も決して真円ではないために出るズレもあるので、どうしようもない面もあると。

結論はその…「がんばってください」でいいかな;;;;

大きな穴を開けないのであれば、残念ながらポインター使わないほうがど真ん中取れそうな気もしますね;;;;

気持ちとしては残念ですが、やはりうまくポイントするためには練習と慣れが必要って感じ。

三つ目の「2ミリ用と3ミリ用別々販売してよう、ついでに角棒期待してるよー!」についてはっと。

これに関してはテンプレながら標準的で前向きなよくある回答でしたね。

直接結論、「ラインナップ増やす計画はあります、参考にします」でした。

実際今回の2ミリ3ミリ共用は5%税込み735円(税別だと700円ですね)ですし、仮に別々になったとしたら、それこそひとつの値段が500円くらいにはなりそうではあるんですよね。

それはそれでどれくらい買う人がいるかということも考えると、共用タイプだからこそ…ということももちろん考えられるわけで。

売れる数もそうですし、原価や手間のこともでしょうけど。

ま、これについては別に何も言うことはないですよね、個人のイチ希望ですし。

どうだったでしょうか~。

まずは重ね重ね、しっかり対応していただいたガイアノーツさんに感謝です☆

センターポインターについての評価ですけど…どうしましょ(苦笑)

個人レビューですし主観ベースで良いですよね?

3ミリから5ミリ程度のプラ棒であればフリーハンドでもそれなりにど真ん中をとれる、とりやすいので、2ミリ用として購入するのならアリ☆

他には外形2ミリのパイプを買ってきて、内径に合わせたプラ棒なんかを中に通して、それに0.5ミリドリルでセンターをとる…というような使い方が、よりうまい使い方という感じでしょうか。

ですので、やはり太い方のプラ棒スペースへのセンター取りは単純に解決する問題ではないということなので、狭い方(2ミリor4ミリ)をベースに使うのであれば、買って損はないと思います~。

実際3ミリプラ棒にど真ん中とるのは苦にならないですけど、2ミリプラ棒になら出して使おうかなぁと思いますし。

以上、私のセンターポインターレビュー完結編でした☆

ややスッキリしない結果かなぁと思わなくもないですけど(苦笑)また何かあればガイアノーツ製品の使い心地レビューしよっと。

本記事は、前回の「第2282回 ガイアノーツ・センターポインターをレビューしてみる」の続編です。

前回の記事をお読みになってない方は、私としては必ず一度お読みいただいた上で本記事をお読みいただきますようお願いします。

っていうか、前回の疑問点をつぶしにかかる内容となってますし、この記事はレビューというよりも前回の記事で出た疑問点をフォローして解決するのが目的かな?

お読みいただいている前提で進めますのであしからず。

注意:あくまで私感、私の手元に来たものに対するレビューとなりますので、他の方の手にするものまで保証するものではありません。

注意2:最後の疑問点についてはメーカーさんに直接質問した後、記事にまとめましたので、そちらもご一読くださいますようお願い致します。

コメント欄でもご指摘頂きましたが、3ミリプラ棒にドリル刃が届く頃にはどうにも斜めになってしまうわけですが。。。

ちょっと別の例をあげつつ説明しながらいきます~。

何か大きい物?に2ミリのプラ棒を差し込みたいので、2ミリのドリルで穴をあけました。

でも、ぴったりすぎて抜き差し出来ないので、ほんの少し見ても分からない程度に、あけた穴を広げました。

こういった作業は、模型であれこれ改造したり修正するときに経験がおありかと思います。

面倒なので手書き!(笑)

0.5ミリのドリル刃を通すためには、0.5ミリよりもちょーほんの少しだけ広い穴をあけてあるみたいなんです。

そしたら、ものすごーく微妙な隙間があることによって、もちろんアルミで出来た本体とドリル刃はぶつからなくなります。

ですが、その結果として絵の下側みたく、パッと見てわからないくらいだけどドリル刃が斜めになってしまい、そのまま3ミリプラ棒に到達、結果ど真ん中からはややずれて到達してしまう…わけですね。

あとで調整してるときの写真を前後して先に出してますが…0.6ミリのドリル刃は、どうやっても入りませんでした。

というわけで、ドリル刃をさし込む側の穴は、0.5ミリより大きいけど0.6ミリはない大きさの穴です。

この0.1ミリもない隙間…というよりも、「機械の遊び」とか「余裕」と言われる部分が、前回をフォローするべき今回の問題ですね☆

つまり、3ミリプラ棒に到達する部分が、センターを捉えていれば良いわけです☆

そこで、2ミリのプラ棒に0.5ミリで貫通穴をあけて、本体の中に入れてしまえば良いんじゃないかなっ!

ただし絵の下側、出口が0.5ミリでど真ん中かどうかが大事なので、反対側は気にしないものとします。

…正確に検証するならどれもこれもぴったりでないといけないんですけど…なんて言うのかな、そこまでして使うのって便利グッズの本末転倒ですし;;;;

以下、この補助道具をスペーサーで統一します。

厨二全開でセンターポインター・アクセラレータとか言えばいいですか(違

とは言っても、2ミリプラ棒で作るスペーサーが外れなくなったらもっと意味わからなくなるので(笑)ペーパーがけしてさっと入ってさっと取れる太さに調整しておきました。

誤差に誤差を重ねることになるものの、奥に入って取れなくなったら…2ミリプラ棒用としても使えなくなってタダのゴミになっちゃうもん(汗)

元々はある程度0.5ミリドリルで穴をあけて、反対側からは0.8ミリドリルで広げて…と考えてたんですけど、せっかくなので、0.5ミリドリル刃でいけるところまで穴をあけました。

前回検証済み、7ミリほど2ミリプラ棒保持領域があるので、7ミリを超える程度まで穴をあけておきました。

つまり、最初に言いました通り、仮に斜めにドリル刃が進行していたとしたら…プラ棒をカットした部分の穴の位置が微妙にずれてるのか、それともここはまっすぐなのか見ものです。

ドリル刃が折れるか心が折れるかものすごく慎重な作業でした(汗)

タミヤの6ミリ幅のマスキングテープを、先端少しあけて巻いて、エッチングノコでカットです☆

わくわくどきどき。

どっちがどっちかわからなくなるとまずいので横線入れました(笑)

切り口をさっとペーパーがけして、マジックで塗って…いざチェック!

…………あ(笑)

注:この写真は今カットした方です。

試しにひっくり返して、前回ど真ん中が取れた方を見てみましょう。

こっちは気にならない程度に真ん中かなぁ、本体にスカスカで入るようにペーパーがけした時にちょっとずれてるように見えなくもないですけど…そこは前回の記事を見てもらえればわかると思います、同じ面なので。

結論はもう最初の検証段階での仮説通り、ドリル刃の通る穴のコンマ以下のミリ数で存在する余裕分、斜めにドリル刃が入ってしまってる可能性があるようです。

もちろん、ドリル刃が微妙にしなって、結果斜めになってる可能性もあるので、そちらも否定しませんが。

斜めの方はそのままだとどうにもなりませんので…予定通り、0.8ミリドリルで広げておきます。

フラッシュたいたら奥まで見えるかな…ど真ん中とれてる方を3ミリプラ棒側に来るように中に入れました☆

3ミリプラ棒も、またカットして平面を出して、再度穴をあけてみましょう~。

本体2ミリプラ棒保持域に、2ミリプラ棒を先端ど真ん中0.5ミリ穴あけのスペーサー(長い!)を入れて、3ミリプラ棒にドリルで軽く掘ってみます。

わくどきでわくてかです(何

んー、えっと…あのその…前回よりはマシになったと思うんですが、いかがでしょうか(汗)

スペーサーを入れた分だけはマシになったと思うんですけど、ど真ん中じゃないのでさらに原因を絞りづらくなったような気がしなくもないような;;;;;

ただどちらにしても、3ミリプラ棒にど真ん中をとるためには、スペーサーのようなものが必要になると思われます…多分。

とりあえずスペーサー製作段階の実験によって、ドリル刃がやや斜めに入る可能性があるのは確定、かな?

さてと…こうなると、やっぱりガイアノーツさんに質問してみようかしらー。

1つ目は、裏の図に書いてある通りの長さじゃなかったので、誤差の範囲かどうかは聞きたいです個人的に(笑)

別に返品交換求めたいわけじゃないですしね、2ミリプラ棒に使う分には問題ないわけですし、2ミリで必要な時があれば普通に使いますし☆

2つ目は、3ミリプラ棒のど真ん中をとるのが、検証の結果非常に難しいです。良いやり方教えてくださいまし!

精度の低いスペーサー程度では根本的解決にならなかったんですよね…むしろセンターポインターは完全な精度で出来てるんだとしたら、ドリル刃が悪いのでガイアノーツさんからドリル刃を販売するしかありません(笑)

3つ目は…正確には3つ目は質問じゃないんですけど、今回ので到達する結論からのご意見、的なもの。

2ミリ用と3ミリ用みたいにすると、長さの都合で今回みたく斜めになる可能性があるので、別々にしてくだしあ!です。

メールフォームがあったので、そちらで送信してみる予定です、明日ですけどー。

返信があったらぜひともブログ内で報告を…したいところではあるんですけど、最後にさらっとまとめて記事にしても良いですか?ってちゃんとお尋ねしようと思います☆

一応なんていうか、メール内容とかを書くのってアウトらしいですしね、許可はちゃんと取らなきゃ。

ダメって言われたらどうしよう…誤差なのかどうか、良い方法の公開ではあるんですけど、イチ個人ですしね;;;;

3つ目の勝手な意見というか希望は、検討しますってお返事来るだけだと思いますけど(笑)

以上、私の私によるセンターポインターをハダカにしてみるでした(何

私の今回の細かい検証結果からは、センターポインター2ミリ・3ミリ用は、現状では2ミリ用としては問題なし、という感じ。

3ミリのど真ん中をとるのは、少なくとも私には使いこなせないです;;;;;

もちろん何度やってもど真ん中しか取れない、私の記事は言いがかりだと言われる可能性もあります(汗)

そうなるとなおさらもっとレビュー記事をいろんな人が書いてくだされば、私の戯言は非常に低い確率だって説明出来るんですけどね;;;;

模型に限らず、レビュー記事はある程度数がないと説得力ありませんし、本記事を鵜呑みにされないように、あくまでひとつのレビューですのでご了承ください。

っていうか、むしろ私のがハズレだったらいいのになぁ;;;;

追記:3つの疑問質問について、直接メーカーさんに質問したところ、快くご回答およびブログへの記載許可を頂きました。

そちらもお読みください☆

今日はひさしぶりに模型関連の話題カテゴリのネタ、ガイアノーツより発売されたセンターポインターのレビューおよび実物チェックです☆

まずは公式サイトのセンターポインターのページにリンクっと。

はじめに言っておきますが、私のレビュー記事としてはめずらしく想定外の締め方をします。

もしおかしいところとかがあればツッコミ入れていただけると幸いです。

(ただし、個体差があって、私がそういうものを引いただけという可能性もないこともないですが)

(2日後追記:検証記事の続編を書きました。本記事一番最後にリンクが貼ってありますので、必ずそちらの記事とセットでご判断ください。また、あくまで私の手元に来たものへの私感・レビュー記事となりますので、他の方の手にするものまで同様のものであると保証するものではありません、ご了承ください)

パッケージはこんな感じです。

型番がG-14aということで、2ミリ・3ミリ用のタイプになります。

bだと4ミリ・5ミリ用かな?今回は、私の使用用途の可能性から2ミリ・3ミリ用ですのであしからず。

中に入ってる紙はこんな感じ、2段階の穴と先端に0.5ミリの穴があるCGですね。

おおぅ、裏側に簡易の図とともに使い方が説明されてます。

むー、この中の長さとかしっかりチェックして記事にしようと思ってたのに…。

この図だと、左からプラ棒を挿しこんで右からドリル刃を入れて使うことで、プラ棒のどまんなかをとることができるという道具なわけですね☆

というわけでアップにして確認。

んーと、本体の全長と3ミリプラ棒がどれだけ入るのか書かれてないですね…やっぱりチェックしましょ。

図からいくと、2ミリプラ棒はかなり奥まで入っていくみたい。

実物ちっちゃ!

あ、何かと比較して写真撮れば良かった;;;;;;

というわけで、全長約2センチ、直径は1センチちょっとくらいでしょうか。

材質はアルミと書いてありましたけど純度はわかんないですしね、数年で表面白くなってくるかもー。

使うのはこちら、タミヤの2ミリと3ミリプラ棒です。

さらに必須というかこれないとお話にならないわけですけど、0.5ミリのドリル刃です☆

私の持ってるのは、普通にタミヤの精密ドリル刃セットと、精密用のピンバイスです。

ただしこれ、本体説明書にも書いてありましたけど、切ったままの状態のプラ棒は先端がハの字に広がってしまってます。

もちろん入り口で入っていかないです(笑)

ちゃんとペーパーがけして丸くしてから差し込みます。

というわけで実測、本体に2ミリプラ棒を奥までしっかり挿しこんで、根本にマステを巻いてっと。

んー、それによると…13ミリ入ったことになるのかな?

最初の裏の図でいくと2ミリプラ棒は3ミリプラ棒との差が9.5ミリだったわけですし…3.5ミリしか3ミリプラ棒は本体に入らないのかな?

では、3ミリプラ棒をチェック。

あるぇ。

推定で6ミリ弱くらい?

あ、あれ…。

ということは、2ミリプラ棒がえっと…7ミリくらいしか保持域ないんじゃないのかな;;;;;

謎は深まるばかり…。

あ、逆にドリル刃の方を調べれば解決するんじゃないのかな☆

ちょっと前後しますけど、あとで穴をあけた位置を見るのに、プラ棒の先端を黒くマジックで塗りました。

というわけで、2ミリプラ棒をしーっかり奥までさし込んで、反対側からは0.5ミリのドリル刃を差し込みます…刃と反対側ですけど。

もちろん奥まで…というか2ミリプラ棒に当たるまで挿しこんで、マステでぐるぐるして位置取り。

……4.5ミリ、かな;;;;

裏に書いてあった図の説明書、ダウト。

…気を取り直して、長さが多少違っても使えるかどうかが一番大事です。

いえ、長さも大事なんですけど;;;

まずは2ミリプラ棒を奥までぐっと挿しこんで、ドリルで穴をあけていきます。

とにかく刃が折れそうで折れそうで(汗)

慎重さがものすごく要求されます;;;;

ここで、パイプ作るのに使えそうだと思ってた当初の予定を断念、商品名通りセンターをポイントする装置としてのみ専念。

1.5ミリくらいかな、がんばって掘ってみました。

おおぅ、センターをポインターしてる!(笑)

と思います、さすがにこの大きさではえっと…わからない範囲の誤差で、中心を取れたみたいです☆

うまくプラ棒が本体に入るようにーとか一手間は必要だったりしましたけど、この効果を見る限り良さそう。

次は3ミリなんですが。

早い話、普通これくらいの細さのドリル刃を使うとき、あんまり長く刃を出してるとちょっと失敗したら折れてしまいますので、多少短めにするのが一般的だと思います。

私の使用目安だと1センチ前後みたいなんですけど、最初の長さチェックの通り、1センチくらいの長さでは3ミリプラ棒の先端に届きません;;;;;

ですのでこうなります、奥まで入ってるのに3ミリプラ棒に届きません(笑)

ぎっりぎり掘れる長さまでドリル刃を出して、慎重に。。。

私の目が悪いのかな…写真でいくと、右上に寄ってるように見えるんですけど…違うかな;;;;

いやまぁほら、ドリル刃が長いので、先端で微妙に位置をずらしただけかもしれませんし、

やり直し。

???

?????????

3ミリプラ棒の本体内の軸位置がおかしいのかどうか、3ミリプラパイプに2ミリプラパイプを挿しこんでチェックすると良いです。

が、タミヤの3ミリプラパイプ硬質なんですけど、どうやっても全部3ミリ以上の太さがあるため、この検証は断念;;;;;

3回やって全部ずれてました、3ミリプラパイプ…。

というわけで個体差あるかもしれませんけど、私の購入したこれについてですが。

「2ミリプラ棒へのセンターポイントはバッチリ、3ミリプラ棒への使用は3度試してすべてズレてしまったため使用見送り。なお説明書に書かれてある図の長さは一切アテにならなかった」

となります。

で、あとで思い立ったのですぐひとつ検証。

そもそもドリル刃が2ミリプラ棒に到達するのに4.5ミリ必要だった(説明書では2.5ミリ)のは、2ミリプラ棒が奥まで入ってなかったんじゃないかと。

ブログ記事書いててふと反証の可能性を思い立ったのでチェック。

1ミリ真鍮線を本体にさして、同じく出たところでマステを巻いて位置チェック。

んー。

13.5ミリありますね…。

というわけで、私の購入したものの実測値で、手書き図。

本体の長さ:18ミリ(図の長さがイマイチとかゆるして!(笑))

3ミリプラ棒の位置だけがどうも誤差が出たのが、削った位置が平じゃなかったのか、プラ棒の先端が平面じゃなかったのか、これは断言出来ないんですよね…算数すれば、6.5ミリないとダメなんですけど(苦笑)

少なくとも、ドリル刃が2ミリプラ棒に到達するまでに最低でもドリル刃は4.5ミリの長さが必要になります。

再度、裏の説明図を。

ガイアノーツのマルチプライマーの記事では、使い勝手べた褒めした本ブログですが…今回は、現状では見送ってはいかがでしょうか。

確かに中心をとる道具としてみれば、私の環境でも2ミリプラ棒へのセンター取りは100点満点だと思います☆

私みたいにハズレを引かなければものすごく便利、プラ棒を使って改造する方には必須とも言えるアイテムになるかもしれませんね。

正直に言ってですが、どなたか同じものを購入した方がいたら、同じような検証記事を書いていただけないでしょうか。

レビュー記事としては、それこそもう一つ購入して、実物の差異が大きい個体なのかどうかチェックするべきかとも思うんですけど;;;;

早い話、私と同じ方がいらっしゃれば、本ブログのこの記事を片手に、ガイアノーツさんにメールして直談判…もとい、これで問題ないのかお尋ねしたいと思いますし。。。

たまたま私の購入したものが大ハズレだったので、しょうがない…ってことだってあるかもしれないじゃないですか?

3ミリのセンター取れそうにないのは、まぁ元々の使用目的から言えば2ミリプラ棒だとセンター取れるのであんまり不都合はないんですよね、私の場合。

ただ、明らかな誤表示になるんであれば…と思ったり、事を荒立てるのは嫌だなぁと思ったりもしてまして…。

こんなこと言いつつ、直接メーカー相談すらしないかもしれないヘタレさんですし(汗)

ただ、簡単に細いプラ棒のセンターが取れる道具ということで、これは便利です☆

2ミリプラ棒のセンター取れるのは嬉しいですね、改造する時とかに使えそうですし~。

以上、予想外の結果となったレビューでした。

悪いものじゃないですし、それなりに期待して買っただけに…ドリル刃を長く出さないと使えないのはドリル刃の強度的にちょっと不安。

続・レビュー記事に続きます。

追記:二日後に検証記事続編を書いたので、そちらにリンクを貼りました。

それと、本記事最初にあくまで私感です、と一言注意書きを付け足しました。

とまぁタイトルに買いちゃうとどうしようもないんですが、書かないと記事が書きづらいわけで(苦笑)

ひとまずタイトルは忘れてください(笑)

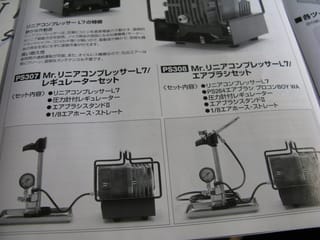

ふっふっふ…と思ったら、箱にはL5かL7かって書いてなかったです。

持ち手の位置が寄ってるのは、本体が左に入ってるからですよ~。

フタをあけると説明書、L7取説ですね。

さっと中身確認、購入したのはL7+レギュレーターセットです☆

ハンドピースどころか一式ありますしね。。。

説明書は同じみたいで、レギュセットもハンドピースセットも載ってます。

プラチナセット用の説明書もついてました。

持ってないけどまたしっかり読んどこ、使い方の説明書は慣れで使わないようにたまには読みなおすと良い感じ☆

説明書順に、まずはスタンドから。

結構高さあるなぁ、邪魔にならない場所をさがすのが先かな;;;

このトレー、裏側にすべり止めシールを貼るんですが、これがなかなか良い感じ。

勝手に動いたりすべったりしないですが、ちょっとトレイの上に重い物を置かないと不安ですけど;;;

本体きたー!(笑)

見た目よりも?重いと感じますが、鉄の塊に見えるしそんなもんかな…。

設置部分はゴムの上で、振動を少しでも吸収するようになってます。

ドレンダストキャッチャーも1を購入です。

waveのアドバンス、先端にエア調節ついてますし、2にする必要ないですしね☆

さて、ひとまず組み付けて設置してみます。

んっと、レギュレーターの先端は二股になってますが、片方は1/8Sネジ、もう一方はPS細ネジです。

ただの水抜きは両方ともPS細ネジでしたので、ここは注意かな?

ハンドピースにドレンダストキャッチャーを接続…は、普通にSネジなのでジョイントなし。

次、レギュレーターからハンドピース接続なんですけど、L7レギュセットに付属のSネジホースはストレートなんです。

スパイラルの方が取り回しが良いので、以前使ってたスパイラルホースを仕様、ドレンダストキャッチャーにS→細ネジ変換のジョイントを使ってます。

レギュレーターからL7への接続は、レギュレーターについてるホース(多分取り外し不可?)ですが、これが20センチか30センチくらいしかなくてちょっと短め。

電源オン、ハンドピースからエアを出さなければ、もちろんメーター振り切りますが特に意味はないです(笑)

ちゃんとうごいてるううう!

なお動作音量なんですけど…結構大きい、かな。。。

フィーリングでしか表現出来ないですが、またあとで。

次にハンドピースでエア出しっぱなしにした時ですが、指し示すエア圧は0.13MPaを少し超えるくらいでしょうか?

公称では0.1MPaですから、約30%増しですね。

ただ電気の問題ですよね、関西では60Hz、関東では50Hzなのもあって、20%アップは標準なんだそうな。

とりあえず、ちょっとしたお掃除に使えそうなほどエア圧ある気がします(笑)

レギュセットを購入した目的のひとつ、プチコンキュートの圧力チェック☆

およそ丸3年使用、定格時間60分を平気でオーバーしたりするような使い方でしたが、最近弱ってきた感覚があります;;;

定格圧力は0.03MPaですが、正直普通の塗装ならまったく問題なしです☆

エアブラシ一式が高いだけに、入門用としてプチコンキュート+タミヤのプロスプレーとかでも私は十分良いと思います。

それこそアマゾンやヨドバシ使えば、セットで1万円くらいで準備出来ますしね。

で、キュート本体に付属のSネジジョイントをつけて、レギュレーターにつなぎます。

電源オンのままで0.075MPaくらいかな…。

エアを出すと0.03MPa割ってます…。

公称0.03、関西ボーナス20%アップ、新品の無負担ボーナス込みだと、新品だったら0.04くらいはあったのかな…。

細吹きだと0.03~0.05MPaくらいとされてますので、狭い範囲の塗り分けやちょっとした使い方であれば問題ないっと。

広い範囲を塗装するには辛いでしょうかね;;;;

余ったホースは、ジョイント余りで本体とレギュレーターをつなぐ延長コードにしたりー。

(そういえば書いてませんが、クレオスのジョイントセットを使ってます。)

キュートはひとまず箱に片付けました。

このまままったく使わないようだと、欲しい人いたら差し上げようかしら…20%劣化してますが(汗)

水抜きとスタンドもいらないですけど…水抜きは二重にしたら効果上がったりするのかな(笑)

とりあえずエア圧チェックと動作確認は出来たので、箱に片付け。

出しっぱなしにしておける環境にはありませんので、その都度ちゃんと片付けます☆

保証書、なくさないように☆

あ、ちゃんとデカールも買ってますけどね(笑)

レビューというにはひどすぎる内容でしたが、どうだったでしょうか(苦笑)

標準で今のキュートの4倍の圧力ですからね…まずは使いこなすというか圧力調整に苦労しそうです;;;;

説明書によると、広い範囲だと0.07MPaくらいからとのことなので、通常使用でも絞って使っても良いくらいかなぁ。

悪戦苦闘してたメタリック塗装、圧力アップでやりやすくなりそう☆

今まで軽だったのにいきなりスポーツカークラスみたいなもんですから、まずは無理しない使い方から練習です。

で、音の大きさについての雑感ですね。

音量を録音したりしても、再生する音量まではわからないので非現実的ですし…。

先に振動ですが、ちょっと気になりますので…ゴム板の上に置くとか厚めのじゅうたんの上とか、出来るならやった方が良いかも。

音量はえっと…振動もあってやや低音が出る感じなので、気になるかな。。。

例えるものがないんですよね、似たような音のものってないです…音量でいくと、PS3を夏場に冷やさず使った時のファン最大スピード中みたいなイメージです(笑)

隣の部屋で、静かにしてれば気になりますが、テレビでもつけてたら気にならない…かも?

かも、と書いてるのは、やはり振動とともに低音が私は気になっちゃうかな;;;;

それでいくと、プチコンキュートはPS3のディスク読み込み中くらいの音かな、隣の部屋で静かだったとしてもほぼ気にならないレベル。

ただどちらにしても隣室くらいの物理的距離なら、気になると思ったくらいが良いかも…塗装ブースもそこそこ音しますけど。

使い心地は、サザビーの塗装で使ってからです☆

なんでこのタイミングで購入したかですが、特に理由はありません(笑)

欲しい時が買い時なんです、でも増税前なのはあるかな…。

まぁえっと、何か壊れない範囲での実験希望あったらどうぞ、出来る範囲でやってみますよ~☆

おおぅ、ブログ開設から3年でエアブラシでびゅう、そこから3年でコンプレッサー買い替えてる…3年後は何だろ(笑)

この後どこに片付けるか押入れを整理して、時間と気分次第でサザビーの作業して3度目更新するかもー。

今日はやっと?GT6初回版を予約してきました。

最近ゲームの話題ばっかりでごめんなさいね;;;;

それの影響があるのかないのか、やっとgooによるアクセス数が元に戻ってきました。

突然上がるとなにかあったのか不安になりますね;;;;;

落ち着いたのでなんだか安心してますが、やってることはいつもと変わりませんし、何より体調悪くて内容のない更新ばっかりなのにアクセス増えるとかむしろ怖いですし;;;

自作自演とかは面倒なのでやりません(笑)

今日もいつも通り時間をとってレッドフレームもしてるんですが、肩をどうするか…もうこれ以上しないとやっと決心出来ました(汗)

残りは鞘の表面処理だけなんですが、表面処理の画像もあまり楽しみがありませんし…ということで、昨日買った精密彫刻刀です。

レビューは出来ないんですけどね、結局まだ未使用です;;;;

なので、ちょっと気になったところをあれこれ書きとめておいて、買おうかとおもった人の参考になれば~。

もちろん名前の通り、小学校とか中学校なんかで今でも一度くらい使うでしょうか、彫刻刀の模型用にちっさいのです。

本体グリップと、2ミリ幅の平刀がついて定価は税別2400円とちょっとお高め。

2ミリ平刀も替刃だけでも売ってますがそちらが税別900円ですので、本体グリップはアルミでやや重みを感じますが実質1500円。

もちろんというか、替刃だけ買って、タミヤのピンバイスとかでグリップを代用することは可能です。

先端はネジ型でしめつけるチャック式、やや固めでした。

はみ出たりしない程度に、ネジ部分にハンドピース用のグリス等を塗っておくと良いかもですね。

グリップのしっぽの部分には出っ張りがあるので、これのおかげで転がらずに置いとけます。

そこそこ重いので、平面であればそもそも転がりませんけどね(苦笑)

値段相応かと言われれば、たしかに丈夫なアルミ製ではありますけど…ケガキ針の時にもあれこれ悩みましたが、結局使い手の重さの好みによるところが大きく、フルアルミなのでそのお値段って感じ。

ある程度社会人なら試しに買ってみるのも出来ますけど…学生時代には絶対手が出ませんでしたね;;;;;

こちらは同時に買った1ミリ細平刃の替刃ですが、そちらの裏面です。

耐水ペーパーで先端を研いで使うように書かれてますので、刃先が折れない限りはかなりの期間使えますね。

結果的にはもちろん?ラインチゼルの替刃も使用可能で一安心です(汗)

なおラインチゼルのグリップつきもありますが、あちらとの本体の違いは…見る限りでは、グリップが円柱+しっぽに出っ張りがあるのが彫刻刀、ラインチゼルの場合は円柱だけど一面だけ平らな面を作ってあって転がり防止にしてあるみたい。

先端もちょっと違うのかな?ネットで調べた感じだと、ラインチゼルの方が先端が細そう?

両方買う予定は私にはもありませんので(汗)絶対と言い切れないのは申し訳ないですが…あくまで”多分”と断っておいて、ラインチゼルのグリップでも良いかも。

ただラインチゼルの場合は0.3ミリの替刃が、彫刻刀なら2ミリの替刃が元から付属してますので、自分が使う方の刃で買うのを選ぶのが良いでしょうか~。

そうなると…私の場合は、ラインチゼル本体買って、彫刻刀替刃を買ったほうが良かったかも;;;;;

グリップの重さについては何も言いません、好みがあると書きましたが、最終的には慣れが一番の要素ですしね。

レビューと言うほどでもないんですが、実際に手にとって見たらわかることもありますしね。

ネット上にたくさんあるレビューのうちの、私個人の感想としてのメモ書きでした。

ネット通販なんかを使わないと、案外手に入りにくかったりするのだけがたまにキズかなぁ。

私が気になった道具や工具、塗料を勝手に買ってきてレビューしちゃう、「プラモデル関連の話題」カテゴリです。

前回記事がほぼちょうど一年前と、この一年特に気になった工具とかってなかった…のかもしれません(苦笑)

で、今回はガイアノーツより発売中、ガイアカラーのニュートラルグレー1から5までのサンプルテストピースです~☆

ただ単純に買おうかどうか迷った時に、ネットで綺麗に5色比較してる人がいなかったというのが理由なのと、誰もやってないなら自分がやろうというアマノジャクブロガーの本領発揮ですね(笑)

今回テストに使う塗料ですが、グレーだけだとグレー間の違いはわかるもののどの程度白いor黒いのかがわかったほうが良いかなぁと思いましたので、左から順に。

「Exホワイト・ニュートラルグレー1・ニュートラルグレー2・ニュートラルグレー3・ニュートラルグレー4・ニュートラルグレー5・Exブラック」

と、一応検索でひっかかりやすいようにフルネームで並べておきます☆

早い話、ガイアカラーの白黒とグレー5色を比較してみようというサンプル作りですね。

なおテストピースとして使うのは、DIY屋さんなんかで売ってるレジャー用品、透明スプーンです☆

白地で良いのがなかったんです…まぁほら、光の透けさえなければ、下地の影響って100%ないわけですし(笑)

以下、さきほど並べた順で左から並べてあります。

クリックでやや大きめ拡大ですよんー。

下の箱ですが、いわゆる模型の空き箱の裏側の色ですので、手持ちの箱と比べやすいかと思いこれにしてます。

塗装する方ならかなりの確率で持ってるでしょうし、比較参考にはベストかな☆

デジカメの光源は蛍光灯・Hに設定してます。

つぎー、デジカメの光源設定はくもりです。

レースのカーテンしめてる部屋の中だとこれくらいが良いかなぁ。

もちろん見てくださってる方のお持ちの液晶モニタの色調にもよりますのでなんとも言えないと断っておきますが、一番肉眼に近い色みは多分この写真かなぁ?

次は色ノ源を3つ並べて、それにピントを合わせて撮ってます。

デジカメの色設定は蛍光灯・Hですが、黄色だと黄色の発色のせいか、全体的にくすんで写ってしまうのであまり参考にはならないんですけど。

あんまり意味はないんですけどね、比較になるかな?

こちらはおなじく光源は蛍光灯・Hなんですが、色調設定でExホワイト=白データ取り込み設定にした場合の比較です。

で、同じものを先ほどのくもり設定で日光ベースにしたものがこっち。

以上、いくつかの状況といくつかのデジカメの設定で撮ってみました☆

参考になるかなぁ、なるといいなぁ。

ご覧のとおり、グレー1は白の代わり、グレー5は黒の代わりとして使えると思います。

グレー234については、どこに使えるかというよりも好みで変えるべき、という感じでしょうか~。

1stガンダムをベースに考えれば、渋く仕上げるなら装甲の白色はグレー1を、関節にはグレー4を、バックパックにグレー5を使うという感じ。

逆に明るく仕上げるなら、装甲の白はExホワイトを、関節にはグレー3、バックパックにグレー4、って感じかなぁ。

G-3スタイルでいくなら、グレー2かグレー3をメインに添えるとか。

あくまで好みの域を出ませんが、微妙な色みの違いで雰囲気を変えられるわけですし、何より調色せずにそのままで十分選ぶ価値はあると思います。

なお参考比較の参考のひとつですが、ガイアカラーのニュートラルグレー3と、クレオスのニュートラルグレーの色みの記事にもリンクっと。

REXの色味をどうするかで調べてみましたしね、ついでにセットで見ると参考になるかも?

ふー、久々の検証記事というか、今回は情報蓄積でした☆

こう、かゆいところに手が届く記事って案外ないんですよね…もちろん、私の求める情報が普通の人と違ってマニアックだったりアマノジャク過ぎることが多いのは認めますが(笑)

あ、プライマー記事でガイアノーツ絶賛したこともありましたが、回し者ではないのであしからず(笑)

いや、むしろ回し者になるので道具援助してくれたっていいんだからねっ(違

ただクレオスと比べるとなめらかなので使いやすいと感じますが、色数はまだまだクレオスですし、調色って面倒ですし;;;;

あくまで気になったものを、自分が納得いくようにまとめておくコーナーです。

今回のはただのレビュー記事ですけどね。

関節や装甲や、色味で悩み中のアナタに参考になれば幸いです☆

ではまた何か気になるもの・ことがあったときに、人柱として実験…するかもしれないし、しないかもしれませんが、また次回をお楽しみに(笑)