ネットでうまく検索するといくらでも出てくる情報です…どうして最近まで気づかなかったのかと自分で自分に小一時間説教ですが、それはさておき。

みなさんご存知?モールド彫りの見方、クレオスのラインチゼルですが、グリップセットが高いのです(笑)

一番人気はタガネなのかもしれませんが、あれこそ一本数千円、太さの種類を揃えようものなら簡単に手を出す勇気は私には出ませんでした;;;

ということでラインチゼルなんですが、0.3ミリの替え刃一本とグリップセットで定価2200円となかなかのお値段するんですよね。

なので替え刃だけをうまく使う方法はないか…と調べると出てくるのがこちら。

三菱鉛筆の製図用シャーペンに分類される(っぽい)、芯の太さが2.0ミリ用のシャーペンです。

商品名は三菱ユニホルダーMH-500、芯の太さや芯の色によってキャップの色が違いますが、今回はそういったものの特に書いてないノーマーク仕様を購入。

この太い棒、シャーペンの芯です(笑)

直径2ミリと太いので、鉛筆の芯がまるまる入ってるようなイメージでしょうか。

で、それを抜いてしまいます。

上のキャップを押すと、ご覧の通り口が大きく広がるんですよね☆

ぎざぎざが写ってますが、滑り止めかな。

そこにラインチゼルをくわえさせれば…あら簡単、お手軽ラインチゼルホルダーの出来上がり☆

という紹介記事になってしまいましたが、たまひこオスプレイのモールド彫った写真撮るの忘れてたのでツール紹介記事になってしまいました(笑)

以前もらった同じものの古いロットのものですが…グリップ部分がステンレスだったのか重かったんですよね;;;

今回購入したものは先端アルミなのかな、軽くて使いやすくなってました☆

タガネはもちろん気になるんですよね、タングステンで刃こぼれしにくいとかもありますが、とにかく値段もそうですけど手に入りにくいのが個人的に難点でした。

ラインチゼルなら手に入りやすいですし、グリップもMH500を使えば問題なく使えてますし、タガネ使ったことないですけどラインチゼルをとりあえず使ってみてはいかがでしょうか~。

私ももうちょっと早く知ってればなぁ(笑)

おフロで右目に洗眼薬がダイレクトヒットで目が痛いですが、今日はHiQパーツさんとこのDPボトルJPを買ったので使ってみた記事です☆

え?前半関係ない?いやまあそうなんですけど。。。

ということで、200ml用と60ml用を一本ずつ購入です☆

大きさとしてはガイアノーツ薄め液250ml+ニードルキャップで比較、結構大きいです。

素材はポリエチレン、ボトル部は圧力をかけやすいようブヨっとしたような?やらかめボトルでした。

商品名にも「エアブラシ用希釈塗料」と書かれてるように、中には撹拌用の小さいビー玉が入ってます☆

ただ今回私の購入動機は、あくまでも薄め液を入れるのであって塗料は入れないのであしからず(笑)

こんな風に、黒いフタがあって、先端に白いキャップ状のものがついてる構造です。

白いキャップがネジ式で、これを緩めると中身が出てくるんですね。

全閉の密封状態はこんな感じでー。

全開の全開はこんな感じ。

なんでそんな面倒な書き方かと言いますと、白いキャップのネジ部分はちょうど一周でゆるみきって、その後白いキャップを持ち上げると写真のように全開になります。

中身が希釈済み塗料の濃度だと、白いキャップの持ち上げ具合で出し加減の調整が出来そうですね☆

小さい60mlにはツールクリーナーを入れようと思うので、入れ替えました☆

しょっちゅう使うものでもないので、60mlの方で十分かな。。。

当たり前ですけど、ちゃんと締めてあれば中身は出てきません(笑)

うまく出た瞬間が写真に撮れません…少し緩めて本体ぎゅーってしたらポタポタ出てきます☆

が、あんまり強く握ってしまうと白いキャップの根本周辺から溶剤漏れてきますので注意(汗)

目一杯、全開の全開だとじょぼじょぼ出てきました。

開け具合と本体の握り具合で出る加減をしないといけないので、極少量ずつ薄めるような場合にはスポイトを使ったほうが良いのかなぁ。。。

あと、噂のガイアノーツのボトルに使えるそうなので実験しましょ。

当たり前ですが非公式流用、ネジ周辺のサイズがぴったりではありませんので、締めすぎれば斜めになってまた一周してしまいます。

そうなる直前、締めすぎない辺りにすれば良いらしい…んですが。

残念ながら私の環境では、根本の部分から薄め液が滲んできてしまいました。

出来る人も少なからずいらっしゃるので、締め付け具合をいろいろしてみたものの密閉は達成出来ず;;;

出来るらしいけれども、私の環境では再現出来ませんでしたとだけ。。。

で、結論なんですが…パッケージの通りというか商品の謳い文句通り、希釈済みの塗料の場合にはかなり良さそうです☆

ただ薄め液そのままのようなサラサラ過ぎると、出る具合の加減が難しくなるのは当たり前ってところでしょうか…筆塗りメインであればオススメしません、スポイトの方が断然おすすめ。

希釈済み塗料くらいに少しドロっとしてる感じ?がちょうど良いのと、エアブラシのカップに注ぐように出る量はある程度曖昧で良い場合にはベストなアイテムという感じかな。

まだ使い始めてすぐですから私がわかってないことも多々あるでしょうし、使いこなすにはまだまだですけど;;;

エアブラシをメインで使ってる今は、調色時とかエアブラシ使用時にかなり便利な感じ☆

うーん、塗装で必ず使うサフとかシルバーとか白とか、それ用にもうちょっと買い足すのもアリかも。。。

発売からかなり経過してますので参考にはなりづらい内容ではあるんですが、私が使ってみた感想でした~。

本日2回目更新、前記事はそれはもう恐縮しっぱなしでしたのでぜひご覧くださいまし☆

現在バイクモデル製作中ですが、薄い平べったい感じ?のネジがあって、それをどうにか作りなおそうと思ったのが始まりです。

いわゆるプラ棒とか伸ばしランナーの先端を熱いもので溶かして変形させて、リベットを作るという先人の知恵にならってみようというものになります~。

なので使い古されたテクニックなのかもしれませんが、私にとっては初挑戦なのでちょっと記事にしときます☆

検索したらわかりやすそうな記事がひっかかったので、そちらにリンクを貼らせていただいてっと。

まずは見様見真似で作ってみてやってみて、私が使いやすいようにアレンジしていくいつもの方針でいっちゃいましょー。

左右のプラ板は厚み調整のためなのか、手で持って熱くならないようにするのかわかりませんが、とりあえずつけときます。

プラ板は1ミリ厚にて制作っと。

キットのモールドは、おおよそ1.5ミリほどでしょうか。

溶かして伸びて大きくなって、を見越して1ミリプラ丸棒でやってみます。

1ミリの穴をあけて差し込んでおいてー。

高さを大体揃えて、線香の先端を近づけて炙ります。

するとあら不思議、先端が横にびよーんと?伸びて、リベットっぽくなります☆

ただ正確には楕円形というか、平べったくなるわけではないので注意かなぁ。

ぴったりサイズの金属とかあれば、そこでやったら底面はまっすぐになりそうですけどそれはさておき。

一生懸命だったので途中写真ナシですが(汗)1ミリだと溶かしても1.2ミリくらいにしかならなくて…1.2ミリプラ棒に変更しました。

プラ端材に、1.5ミリで一段落ちを作って、1.2ミリの穴をあけて準備してー。

するとこんな感じ、ぴったりなんだけどちょっと浮き上がるような、ネジっぽいようなリベットっぽいような物体になりました☆

ちょっとわかりにくいですが…先端に横向けにエッチングノコでスジを作って、紙やすりで調整してー。

こんな感じ、マイナスの平べったいネジっぽいものが出来ました☆

ちょっとシャーペンで黒っぽくしたので見てるといいなぁ。

目標はこんな感じですが、わりとそれっぽいの出来た☆

なんとかプラ棒利用でリベットっぽい部分を作れそうで一安心です。

昆虫標本用のピンがない場合に伸ばしランナーを使ってカーモデルのリベット制作に使われる方法だったりしたそうですが、大きささえ好みのものが出来ればいろいろ有効活用出来そうです☆

ただ、やはり以前カーモデルでインセクトピンを使ったこともありますけど、ステンレスの輝きを考えると塗装で対応出来る色ならプラ棒から作っても良いですが…見栄えを考えると高い金属製ディテールアップパーツってのもそれ相応の選択肢ではあるんでしょうけどね。

まぁえっと、私より参考になるような記事は世の中にたくさんありますので、私は紹介だけかな(苦笑)

まずは数を作って、慣れながら使いやすいものを作ってみて様子見していきます☆

実車バイクの方ですが、無事に分解出来ました☆

そちらはまぁ今のところ順調かな?気になる部品交換がセットで4000円…ゴムホース類も劣化してるので交換するのに、今回分で全部で6000円ほど;;;

タンクのサビから始まった影響ですでに1万円超えました(泣)

20年落ち2stの旧車になりますが、維持管理が辛いけど乗るのはすごく楽しいので、頑張って直します(苦笑)

部品注文しにいこう→連休で休み!部品注文出来ないから仕事してよ!(←失礼な暴論

さて、twitterでは少し触れたんですが、頼んでたエバーグリーンのプラ棒セットが届いたんです☆

届いたんですが、これがなんとまぁ。

日本代理店の京商HPエバグリページにリンクを貼りつつ、確認した時間帯はえっと…2015/09/22夜の10時頃です。

上の画像はリンク先のページ一覧からスクショ取りましたが、入ってるうちの丸棒1.2ミリと1.6ミリが欲しかったんですよね。

で、ちょっと画像行ったり来たりになるんですけど…私の目にはどう見ても1.2ミリのプラ丸棒の次は3.2ミリのプラ丸棒にしか見えないんです、錯覚じゃないと思うんです。。。

ヨド○シのネット通販で購入しましたので、朝一番でお客様センターに電話して、店頭での交換可能だそうなので店舗行きました…が。

いえす、在庫もすべて同じでした(爆)

お店の方にも確認頂きましたので、ネット通販で買ったものは店頭返品の取り扱いができないらしく(ちゃんと再度相談センターに電話して許可をもらってから)着払いしてやったぜぃ(何

あと、京商の質問ページからおかしいよってツッコミ入れたのでお返事待ちっと。

やむなく店舗に行ったので購入してきました(汗)

10本とか8本とか、そんなようけいらんねん、使いきれへんねん!(そんなにたくさん入りません、使いきれませんよ、の意)

ネット通販がすごく便利な世の中になって、ネットでいくらでもその商品が詳細にレビューされたりしてて確認も出来る世の中ではあるんですが、やっぱり店頭って大事だよねというお話でした(←

いやまぁ、店頭でもすべて間違ってたので輸入ロットすべての可能性もあるわけで、ユーザー末端には何も出来ないんですけど(笑)

カレンダー通りで来たんですが毎日お出かけでなんか気分的に疲れたので、明日は出かけず引きこもることにしました(汗)

バイクも予定通りに直らず、模型はその影響で進まなかったり部品注文したら違ってたり、多分リア充寄りの充実したお休みでした。

こ、こんな休み認めないいいいいいいい!(笑)

1.2ミリと1.6ミリプラ丸棒ゲットしたので、それ用の治具を新しく作って、味の素NSR進めたいと思います。

実車修理の方はペース落として、お休みごとの趣味くらいにしようかなぁ。

昨日はほそーいプラ棒を綺麗な輪切りにするのに治具を作ってみたんですが、一箇所どうしても気になるところがありまして。

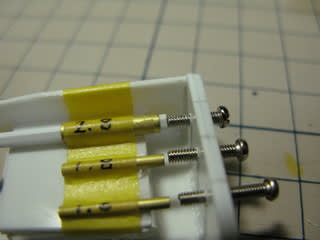

というわけで昨日作った輪切りマシーン1号機、ネーミングは募集中です(何

ご覧の通り、ネジの長さによって切り出す厚みを調整するシステムなんですよね。

手持ちのネジの影響が大きいかと思うんですが、金属向けダイヤモンドヤスリで削っても先端が十分に…この場合にはプラのほうが圧倒的に柔らかいので、十二分に先端が丸くないとダメだと思うんです。

ただご覧の通り、ネジ先端部の形状がプラに影響を与えてるのは間違いないんですよね。

そこで、この部分にオリジナリティ…とか言うわけではなくて、ちょっと発想を変えて違う方式にしてみようと思って改造します☆

プラ棒を差し込んで、側面からネジを締めて固定する方式…見ていただくほうがわかりやすいと思うので、順にご覧くださいまし(苦笑)

まずはタミヤの5ミリプラパイプに、昨日使ったのと同じネジが入るようにします。

1.5ミリで穴あけて、ヤスリで穴を広げてますー。

5ミリのプラパイプ内径は3ミリですので、ネジ用にあけた穴を3ミリドリルで大きくします。

5ミリプラパイプを使用してますが、3ミリプラパイプだったら2ミリの穴で良いですけど、それはおいといて。

そしてこうです、ズレないように注意しつつパイプ外側を瞬着でガチガチに固定しておきます。

しっかり固定を考えればプラ用接着剤後にパテ等で外周固定するのが良さそうですけど;;;

プラ棒先端は800番まで表面処理して丸く、あとは普通の紙等で表面こすってツルツルにしておけば完成ですね☆

あとは昨日と同じ、切り出したい厚みを考えてプラ棒をネジをしめて固定、切り出せば同じですね☆

こうすれば少なくとも先端部で傷つくことはなくなりました~。

3本つけてしまいましたが…手間を惜しまないならネジもプラ棒も一本で良いですけど、差し替える手間もかかるので3本作りました(笑)

あとはサンプルで実践あるのみ!

1ミリ六角棒で実践、やっぱり薄く出来るとかなり良い感じです☆

こういう部分を置き換えるわけですが、キットのモールドは丸なのでカッコ悪いんですよね;;;

見る人は見る箇所として、こういうところまで手を入れると少なくとも作ってる時は楽しいです(笑)

最終難題、0.8ミリ六角棒でも実践ですね。

これをどうするかが最初の問題でしたので…これがうまくいかないと実はすごいオチがつきそうです(笑)

みえる、私にも敵(置き換えるべきモールドを置き換えた先)がみえるぞ、的な(←

やばいです、これはかなりうまくいきそうな気配☆

というわけで、治具を私が使いやすいようにカスタムしてみました。

やはりネーミングは未定ですが輪切りマシーン1号機・改完成です(笑)

あとはこれで何か応用出来るかどうかまで閃けば完璧なんですけど、現状これなら問題なく進めていけそうなのでこれで良しとします。

それでは次は元に戻って、バイクモデルの制作にしっかり還元していきまっしょい☆

現在タミヤのバイクモデルを製作中なんですが、初めて本格的にディテールアップして作ろう…と思った矢先。

プラストラクトの六角棒をボルトヘッド置き換えに使おうと思ったらさぁ大変(何

薄く輪切りにするのって異様に難しいんですねこれ;;;;;

ということで、細いプラ材、例えばプラ丸棒とか六角棒もですが、どうにか安定して薄切り出来る方法がないかなぁとネットの力に頼ってみました。

そしたら発見、リンク関連について注意書き等書いてらっしゃらないのでブログ名等は伏せてリンクだけ貼らせていただきます。

なにこれ目からうろこー!

アイデアで勝負出来ない人間としてはこういうの閃いたり作ったりする人を心底尊敬するわけですが、まずは真似してみよう(←

(翌日追記:構造を一部修正してあるので、最後の次記事のリンク先も御覧ください)

そもそも真鍮パイプを持ってない…今後使うことがあるのかどうかすら不明ですが、一通り揃えるためwaveのパイプセットABCまとめて購入、決して真似しないように(笑)

正しくは切る予定のプラ材の直径をノギス等で小数点以下二桁まで調べて、それに合うサイズの真鍮パイプを単品で買うのが正解です。

もちろんぴったりではいけませんので、気持ち余裕を見て買うのが正しいです。

…まぁほら、余ってもライフル砲口とかを置き換えて使えれば。。。

まずは1ミリ厚プラ板を3面箱組み、マステでズレないように固定しておいて、内側には瞬着べたべたで固定しておきます。

これについては賛否あるかと思うところですが…一定の厚みが欲しいので、タミヤの5ミリプラパイプを3本ほど細切りにして接着。

その上に1ミリ厚プラ板を2枚重ねたものを貼り付けて、下準備完了ですね☆

最初から2ミリ厚プラ板を使う、最初の3面箱組みの角には四角棒を使って補強する等、甘い箇所はみなさんでフォローしてくださいまし。

あとは実際に使う予定、切る予定のプラ材を差し込んで余裕はあるけどぴったりサイズの真鍮パイプを探し出します。

いくらだっけ…外径1.6ミリ(内径1.15ミリ)で1ミリプラ棒は良い感じ、0.8ミリ六角棒には少し大きい気がしますけど;;;

外径1.8ミリ(内径1.35ミリ)だと、1ミリ六角棒がちょうど良さそうでした。

真鍮パイプの切り方は、やや切れ味の悪くなったくらいのデザインナイフを使い、刃を押し付けながらコロコロ作戦です。

普通のデザインナイフだと刃が小さいですので、オルファのアートナイフプロを使用してます。

パイプカッターも売られてるんですが、推奨自体は3ミリからなんですよね…別の棒を噛ませて厚みを増せばいけるそうですが、リスキーなのでパイプカッターには手を出しません。

切り口は金属用やすりを使って整えておきました。

なければ紙やすりで粗いものから慎重に、かな?

まずは3本用意できましたー☆

厚み調整のためにネジを使ってあるので、手持ちで…秘蔵アイテムを出すしかありません(何

ただし適当に残ってるものなので、頭がかなり潰れたネジとかも多そうです;;;

あ、ミニ四駆用のビスがわかりやすいのかな?長さは適宜良さそうなものを、あとでスライスするときの厚みによりますね。

ネジを通すのに1ミリ厚のプラ板だと不安になったので、側面に1ミリ厚プラ板を接着して補強っと。

下から1.6、1.8、2.8ミリ真鍮パイプを接着、上からマステを貼ってサイズ書いておきました。

シャーペンでおおよそのアタリをとります。

大体あってれば大丈夫?

そもそもミニ四駆用のビスは何ミリの穴をあければ良いんでしょう…ということで先に実験。

2ミリの穴だとスカスカ、1.5ミリでは入る気がしない…でも手持ちのドリルは1.5ミリの次は2.0ミリしかないわけで(汗)

結局小さい棒ヤスリでぐりぐり調整して、キツいくらいになるよう現物合わせです;;;

ネジ先端はプラ材に当たるわけですけど、金属用ヤスリで先端が少しでも丸くなるように?プラ材に傷つかない程度には削る必要がありそうですね。

ただよほど丸くなってないとプラ相手だとすぐ傷つけちゃいそうですし、最終的にはプラ側の表面処理orネジ先端をかなり丁寧に表面処理しておく等の作業は必要そうです。

1.5ミリの穴を開けて、ぐりぐり穴を広げて、ドライバーで慎重にネジを入れて完成です☆

一番わかり易い大きい物、2ミリの六角棒で使い心地実験!

厚みはそうだなぁ…まずは1ミリプラ板を挟んでネジをしめて、厚みを1ミリに設定。

奥まで2ミリ六角棒差し込んでー。

根本ギリギリにデザインナイフの刃を押し当てながら、六角棒は片手でくるくる回していくと。。。

できたー!

1ミリ厚の六角ボルトヘッド風ができます☆

切り口については気になるような…小さいままだと処理に困りそうですので、接着後にでも表面に紙やすりをあてて処理を推奨っと。

0.5ミリ厚も実験、なにこれ簡単に綺麗にできるよううううう(笑)

ということで、よそさまのアイデアをそのまま参考にさせて頂いたものになりますが、プラ棒・プラ材薄切りマシーン1号機の完成です☆

なぜ1号機かと言うと、使ってる最中に調整して2号機を作ることがある…かもしれないし、ないかもしれないし。

明日は片付けます(汗)

現在の問題点としては、ネジ先端部の微妙な段差なりがプラ材に多少影響を与えてるようなので、もう少し表面処理して傷をつけないように調整予定でしょうか。

問題点というほどでもないですけど、1サイズごとにパイプを用意してるわけですけど…数がないので良いですが、数本でたくさんのプラ材のサイズをカバー出来れば良いなぁと思うくらいでしょうか。

ほら、多分ガ○アノーツさんとか出番じゃないかなっ(笑)

まるまる受け売りながら薄切り・輪切り機出来ましたので、ご質問等ありましたらどうぞですー☆

ホントこういうアイデアだったりを考える能力ないので、お休み引きこもりばっかりじゃなくて色んな物に触れたほうが良いんでしょうね(苦笑)

あと、真鍮パイプは結局ムダにしちゃいそうだなぁ(汗)

最後になりますが、リンク先の方に感謝です~☆

コメント書いてこようっと。

翌日追記

ネジでの厚み調整部分なんですが、ネジ先端を丸く処理するのに金属ヤスリが必要になる上に硬いので作業が難しく、簡単に出来るように一部修正してみました。

修正作業の次記事も御覧ください。

結局何に使うのかと言われれば模型以外に使うことの方が多くなるんじゃないかと思いつつなんですが…ということで、模型に超音波洗浄器使ってみるの実験記事です。

とは言うものの…どういう実験をするべきなのかも含めて何もわかってないので、むしろこういうの実験して欲しい等ありましたら随時募集してますのでお気軽にどうぞ。

出来そうなものがいくつかたまればやるかもー。

ということで今回購入したのは、東芝の超音波洗浄器TKS-210 My Freshです。

お値段現時点でおよそ5000円ほどとなってました。

特徴としては洗浄槽が取り外せるのが何よりの利点だそうで、使ったことないけど片付けしやすそうなのでこれにしました(笑)

ほら、結局後片付けの手間ってモチベーションへの影響大きいですし(汗)

あ、洗浄槽の大きさ何も調べてないや…急遽撮り直し。

HGUCジム改がすっぽり入りますので、18m級ならそのまま入るサイズですよんー。

それでは本題に戻りまして。

今回は「開けてすぐ!」ということで、これから制作のNSR250ですがキットあけてすぐの状態で超音波洗浄器につっこんでみようと思いますー。

説明書通りMAXのラインまで水を投入、だいたい600ccくらいでした。

洗ったパーツを出すのにザルとボウルを用意しとくと便利そうっと。

まず付属の網を下に引いておきます。

何も入れないと洗浄槽の金属とこすれて傷つくかもって書いてありました。

切り出しておいたパーツ類をまずは投入、軽いパーツなんかはうまく沈みません;;;

フタしてー。

上から電気つければ中が見えますので問題はないかな。

電源オン、60秒刻みで3分までの5段階ですが途中で電源ボタン押して強制終了出来るように説明書には書いてありました。

60秒に最初は設定してスタート!

ちょー小さくですが確かに水面も振動してますが、本体からなんて言うんだろう…「ブーン」と「ジー」が混ざった音がします(笑)

ぽーん!出来上がり!

なんて音はせず、黙って止まります(笑)

変化があるようには…60秒だからなのかな?

さっぱりわかんない!(笑)

浮いてきたパーツには重石をしてー。

5分セットしてー。

ブーン!ぶーん!

出来ましたー…できました?

離型剤はついてるとは思うんですが、少なくとも見た感じわかりません(汗)

ひとまずザルにあげて。

残りのパーツもひとまずブーンしちゃいましょう(←

えっと…触った感じの体感でいいですかね。。。

油分なくなってキシキシした感じになってます☆

おおぅ、離型剤ってもっと汚れた液体出るのかと思ってましたがそうでもないみたいです(笑)

全パーツできました☆

あとはしっかり水洗いして乾かします。

ホコリとめっちゃ小さいプラ片みたいなのは確かに残ってますので、綺麗にはなってると思います(←

油分がとれただけでも十分効果はあると思うんですけどね。

さっきの写真も引っ張ってきて、上が最初、下が洗浄後の水ですが…汚れたって感じはわかりませんね(苦笑)

あとはしっかり水分切って、軽くタオルで拭きとって、明日まで放置して乾かします。

というわけで初使用の超音波洗浄器と模型洗浄でしたが、なんか絵になるほど汚れたりはしませんでしたー(笑)

ただ触った感じ確かに油分は落ちてると思いますので、塗装前にやる作業としては絵になりそうな感じがしますね。

作業前にする必要があるかと言われれば全面的にあるとは言いづらいかな…改造するのに接着するとか、塗装する前の汚れ落としとしてはかなり有効そうなので期待大です☆

あとは研ぎ出しの時に水研ぎした後の掃除とかにも使えそうかな?

今回の私の思うまとめとしては、超音波洗浄器よりは乾燥機の方が欲しいかも(笑)

何このオチ;;;

次はある程度表面処理の作業が進んだ時に、一度使ってみてどうなるかチェックしようと思います。

項目を模型関連の話題…にするほどでもないとは思うものの、こっちかなぁ…。

武者Vの塗装するパーツを眺めてたんですが、金色装備に青と赤の塗り分け箇所がありまして。

手間を考えて先に金色をどうするか悩んでみようと思います☆

が、その前に今回買ったばかりの3色、左からクレオスのGXブルーゴールド、ガイアカラーのスターブライトゴールド、同じくスターブライトブラスになります。

ネットでいくらでもテストピース公開してる方はいらっしゃるんですが、結局自分でもやってみないとモニター越しの色味って結構違って見えるんですよね;;;

今後も考えてテストピース作りです☆

下地は考えたんですが、白と黒は確定、間に茶色系でも入れると良いかなぁと思って適当に混ぜたらあずき色的な色になりました(笑)

あまり深い意味はないんですが、茶色の代わりか赤の代わりくらいに思ってくださいな☆

以下それぞれテストなんですけど、新品塗料の濃度のまま:うすめ液:リターダーを1:3:1くらいで薄めてます。

普段は結構いい加減ですが、テストくらいはある程度条件整えないといけませんし(苦笑)

コンプレッサーはL7、圧力は0.05MPaに落として、やや距離は離し気味&うっすら何度も塗装です。

GXブルーゴールドから、左半分はツヤ有り、右半分ツヤ消しにしてます。

んっと、やや落ち着いた感じではあるものの至って普通のゴールドって感じかなぁ。

わかりやすく言えばMrカラーの9番ゴールドを、少し落ち着かせた色味で粒子が細かいってところ?

光が当たれば綺麗に反射してるものの、反射がなければ下地の色味がわかりやすいのもメタリックの特徴です。

白地とそれ以外では、なんて言うか光の透けでしょうか…ブルーゴールドに関しては、黒下地が良さそうな雰囲気っと。

次、スターブライトブラスです。

これは黄色い!って感じですね。

ただ黄色い中にも緑っぽいというか青っぽいというか…シルバー+クリアイエローとは違う色味と言うんでしょうか。

黄色いんだけど緑っぽいということで、個人的には使い道が難しいなぁと感じました。

一方スターブライトゴールド…こっちは赤いっていうかオレンジでした。

ただ素直なオレンジ系統ですので、光が当たるとわかりやすい赤っぽいゴールドって感じが出ますね。

3色並べてみました、左からブルーゴールド、スターブライトブラス、スターブライトゴールドです。

ブルーゴールドは百式に使えば問題ない百式になる色味と言えると思います☆

右2つなんですが…そのまま使うとなると、特にスターブライトゴールドは車やバイクのブレンボ製キャリパーカバーとかオーリンズ製ショックアブソーバですね。

スターブライトブラス、私の環境だとちょっといらない子(汗)

こちらブルーゴールド、ツヤ有りでも良いですがツヤ消しにした落ち着いた雰囲気も良い感じ。

予定通り武者Vの本体ゴールドは黒下地+ブルーゴールドツヤ消しで落ち着かせようかな、メッキパーツとの対比もありますしね☆

あれ、この2色混ぜれば良いんじゃ…。

というところで今日はここまでです。

ゴールドとブラスを1:1で混ぜて、白系統の下地にすれば案外イメージ通り軽めながらしっかりしたゴールドになるような気がしてきました。

状態によってはパールゴールドをうっすらコートして光加減を調整するのもありかも…と、テストピースのおかげでおよそイメージが湧いてきました☆

ただえっと…諸事情により一度塗装スペース片付けなければいけませんので、次のテストは週末までおあずけです(泣)

その間にマスキング作業しておきます;;;

どうしてもモニターや携帯・スマホの液晶越しになりますので同じ色を皆さんと共有出来てるとは言いがたいんですけど、参考になると良いなぁ☆

塗料のフタが写真に写ってますし、実物と同じ色味になるようモニターカラーを調整すれば良いかも(無理

早く寝ようと思ってたのに…今日は内容盛りだくさんでお送りします(笑)

記事としては武者Vの作業の続きなんですけど、タイトルのテストが思ったよりも面白い結果になったので模型関連の話題としてひとつの実験コーナー扱いの記事に分類しました。

が。

内容はいつも通り、最後にタイトルのテストをやってますので…まずはいつも通りにお付き合いください、本題は前座のあと!(違

武者Vの金色装備の色味なんですけど、あれこれネットで調べてみたら良さそうだなぁと思ったのが「シルバーとゴールドを混ぜる」といういたってシンプルなものでした。

手持ちにゴールドと言ってもクレオスのゴールドとガイアカラーのパールゴールドしかありませんので、使いたいと思ってたブルーゴールドを買う時に一緒にスターブライトゴールドを買う予定です。

スターブライトゴールドとExシルバーを足して、下地を何色にするか+上掛けするかどうかをテストする方向でいくことになるかなぁ。

百式のゴールドをどうするかいろんな方がネット上で上げてらっしゃいますので、それを参考に考えてみました☆

もちろん上掛けにパール系統を使って雰囲気変えるのもアリでしょうし、少しテストして決めようかな。

PSストアでMHP3rdが半額で1000円、買っておこうかと思ったらウォレットに900円しかないので見送りつつ今日の武者Vです(笑)

白にする予定のパーツ、昨日の残り分と青・赤のパーツに下地の白吹いて白の塗装終わりです☆

刀の柄は白指定、ここはしっかり。

手の甲、腹部のパーツそれぞれもう一回軽く白を塗りなおしておきました。

今日の武者Vの塗装はここまで、それではタイトルの内容いきましょー。

まず前置きとしては、「黄色の下地にピンクが良い」というコメントを妙さんがくださいました。

正直に言いますが、黄色の塗装の下地にピンクですよ?半信半疑だったのは隠しません(妙さんごめんなさい;;;

ただ何よりやってみたいと思える内容ですよね☆

うまくいけば自分の手柄の雰囲気を出して記事にも出来ますし(殴

というわけで、テストピースとして仕様してる透明スプーンにまずは下地を塗装します。

全体にExホワイトを塗装後、中央部にかなり薄いピンクを、先端にかなり濃いピンクを塗装して準備完了です☆

使ったのは写真の通り、ExホワイトをメインにMrカラーの色ノ源マゼンタを足して調整しています。

2色のピンクなんですが、後述しますが割合は表記しません。

あれ、キアライエロー持ってたはずなんですけど…手持ちであったのはRLM04イエローのみでしたのでこれでテストします。

色味としては普通の黄色よりほーんの少しオレンジ寄りの黄色です。

これを倍程度に薄めて塗装しますが、あくまでテストする内容は「隠蔽力」ではなく「発色」なのが重要なポイントです。

え、うそん!!!!!!!

これでどうかな、2回くらい吹いた感じ。

キアライエローを持っててあとでテストする予定だったのもあってマスキング位置が右寄りですがお許し下さい;;;

ということで結論!「黄色の下地にピンクはアリどころかおおあり!」

別の黄色でテストしてないので半分ほど想像にはなるんですが、これを見てると下地ピンクにはやや注意点もある気がします。

「下地のピンクの赤みによって、黄色がオレンジ寄りになりやすい」も補足で付け足したいですね☆

黄色自体隠蔽力が低いですから下地の影響を受けやすいわけですけど、赤+黄色はオレンジですが、ピンクの赤みが強いと黄色がどうしてもオレンジに寄っていきます。

ですので黄色の下地としてピンクを”万能に”使いたいんであれば、かなり薄いピンクを一色準備しておくと面白いかもしれませんね。

赤みが少しでも入った黄色なら下地はピンク一択なのは間違いないものの、赤の量には注意っと。

こんなところでいかがでしょうか~?

下地のピンクも作るときは、やっぱり白に色ノ源みたいなのを足す方式が良さそうですよね。

クリアーレッドなんかを足すと、ひょっとしたらそれ染料だったり…顔料か確認しないとにじんじゃうので注意です。

えっと…最初は半信半疑でした妙さんごめんなさい

さぁこのブログを見たアナタ、ぜひとも実践してピンクの赤の量調整に励んでみてください(笑)

まさに目からうろこ、明るくて隠蔽力の低い塗料には下地は白とは限りません…その意味では修行がまだまだ足りませんね;;;

塗装も工作も先駆者の知識をどんどん吸収しつつ、また明日からがんばってこー☆

模型と模型の合間にメンテナンスもしっかりとやっときましょう~。

ということで、シルエット塗装中に発見した、クレオス・スパイラルホースのさきっぽが折れてまもなく千切れそう!

今の使い方だとレギュレーター→ハンドピースなんですが、レギュレーターにつけてる方がいつも同じだったのかな…根本で折れるクセがついてしまってまして。

このままだと折れて千切れて穴開いて…が目に見えてますし(汗)

近々買い物予定なのもあって、もし失敗しても買い換えられるタイミングで実験です☆

まずはキャップ状のネジ部分を下にずらします。

んーと、もう一方の口は綺麗というか特に問題なさそうなので、何かあってもこっちを参考に直せそうです。

まずはホースを千切れそうになってる手前でカット、ホースを切って外しました。

最初くるくる回しながら引っ張ってたんですが、なかなか進まなくって…刃物を入れて外してみたら、テーパー状が6段ありました;;;

先端金属部分が丸いものですので、表面傷つけないようにギザギザタイプじゃなくて平面タイプのペンチを用意すると良いかもです。

先端についてる緑色の何かは、マイナスドライバーみたいな固いものでこすったら簡単に取れました☆

表面特に傷ついてないですけど、劣化かサビか何年も使ってるのでわかんないですけど気になるので剥がしておきました。

いくら水抜き使ってても空気中の水蒸気がゼロってわけじゃないですし、サビっぽい気もしなくもないですけど…こすって綺麗になったしどうなのかな、まあいっか(笑)

あとは簡単、ぐりぐりホースを取り付けていきます。

これは少し力がある人なら手でも十分入りそうです☆

不安だとペンチとか使った方が良いですが、もちろん傷つけたり変形させないように注意です。

あとはしっかり奥まで差し込めば完成ですね☆

途中から結構力がいるんですけど、先端に指をあててたら結構痛いので、固い面に押し付けながら押し込むと効果的☆

失敗して再起不能だーってなってネタになるかと思ったら、何も問題なく簡単に終わっちゃった(汗)

一本1000円程度と決して安くはないですが高いものでもなくて、時期が来れば買い換える道具ではあるんですけど…根本で折れたら簡単に直ります。

よく切れるカッターなりデザインナイフなり、少なくとも塗装してる方なら持ってそうな刃物ですから作業自体は簡単すぎでしたね;;;

あ、今回修理してみたのはPS細ネジタイプのクレオス・スパイラルホースですので、1/8Sネジの方はまったく同じかどうかはわかんないです、ご了承くださいな~。

エアテックスのブレイドホースなんかも気になるんですが、ハンドピース直前部分に関しては今回ストレートも使ってみたもののスパイラルの方が使いやすいですし、ブレイドホースにする予定もなくなりそうです。

キュートからL7になったので、ホースの太さもPS細より1/8Sの方が良いのかなぁとか思うところもあるんですけど、今のところ大きな問題はないので大丈夫(笑)

やってみたらあっさり簡単、ホース修理してみる!でした☆

こんなにあっさり終わるなんて…次のネタがなくなるじゃないですか(汗)