実験箱S-048では、共鳴管型スピーカーの原理を探るための実験をしています。

前回は、共鳴管の太さについて検討しました。

さて、今回は共鳴管の「折り曲げ」について考えてみます。

共鳴管やバックロードホーン型スピーカーの場合、

長さが2m以上の音響管をもつことから、大抵1回以上ホーンを折り曲げることになります。

音響管型スピーカーを多数作製してきた長岡先生は、

「折り曲げホーンの問題点」として、著書に残しています。

<以下、「長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術Special Edition基礎知識編」 より>

「折り曲げには90度と180度があるが、180度は気流の乱れが起きやすいので90度の方が有利である。」(P.32)

さらに、音響迷路型(共鳴をさせない設計の音響管をもつスピーカー)の項では、

「共鳴管のようにストレートである必要もない。」(P.23)

「(音響迷路型は)複雑に折り曲げることで、中高音を減衰させ、共鳴も防ぐ」(P.23)

としており、

共鳴管は直管であることが好ましいというようなニュアンスです。

では実際はどうなのか?

実験してみましょう。

共鳴管の太さは、前回の実験で好ましい結果となった

200%、400%(P1000K振動板面積比)の二種類とします。

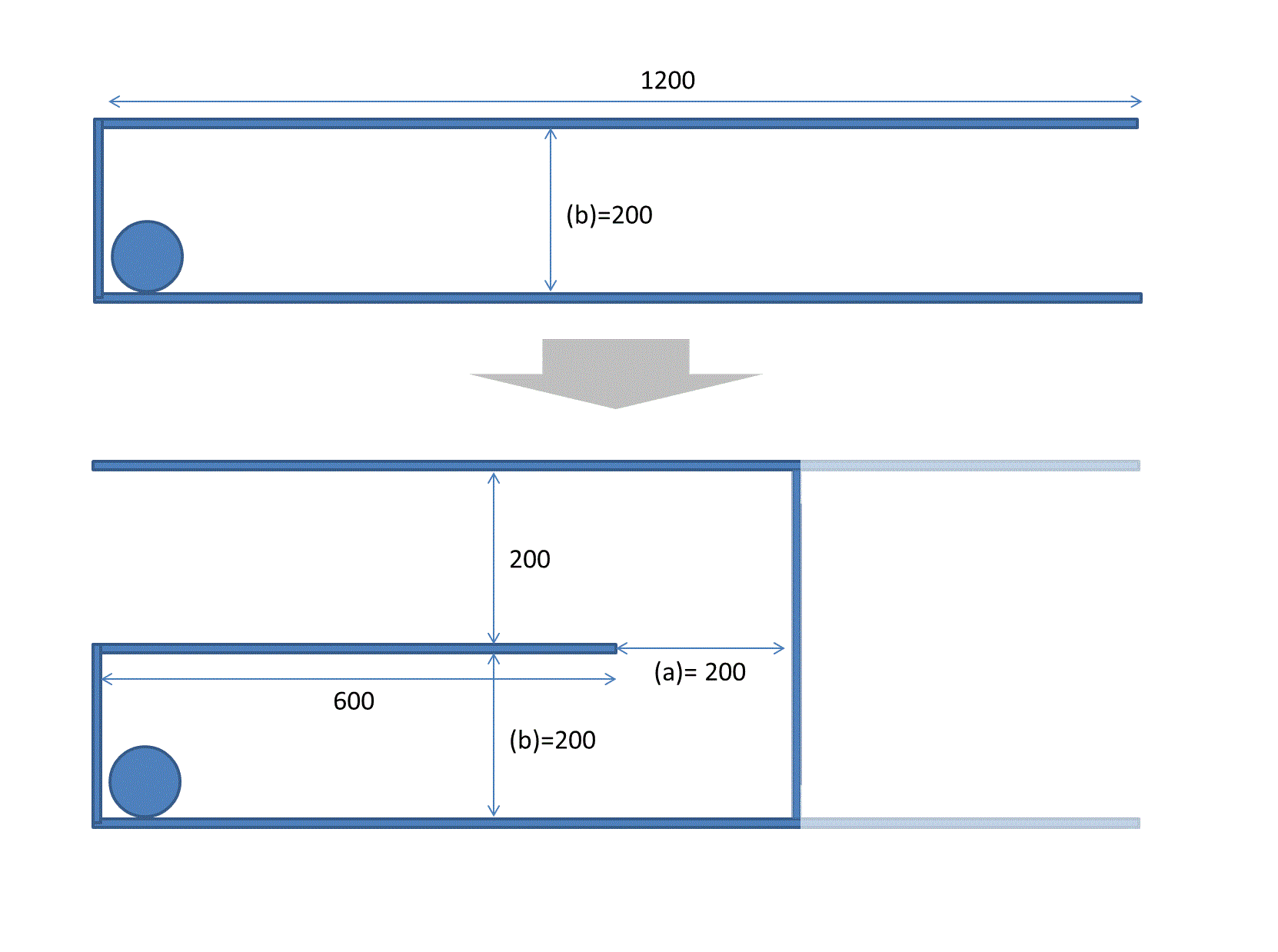

この音響管を180°で折り曲げて、

その変化を確認してみようと思います。

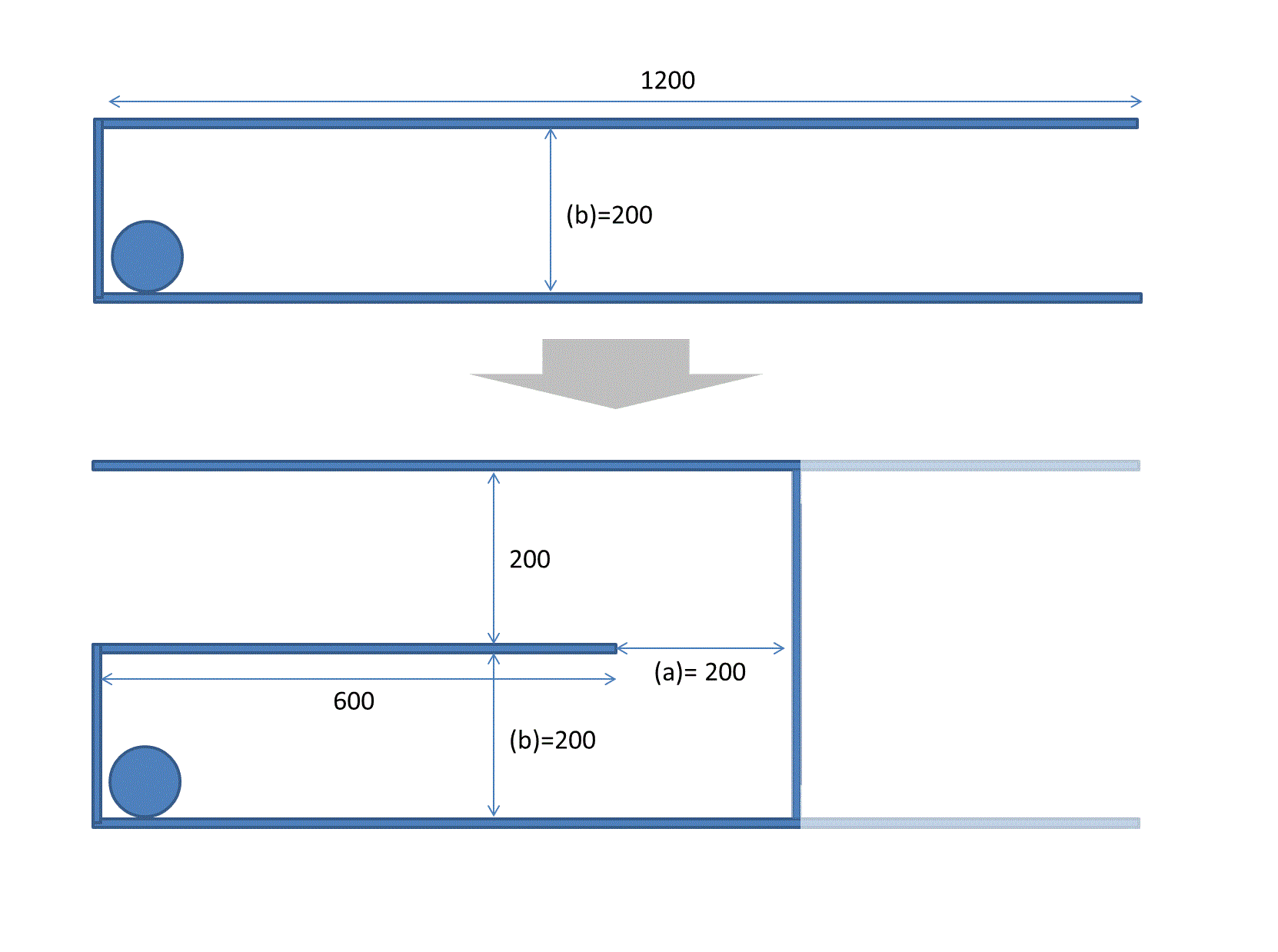

直管ver.の長さが120cm(一次共鳴70Hz)だったので、

折り曲げver.は、60cmの管を2本つなげるような構造としました。

折り曲げ部分は、特に処理をせず、

シンプルな構造としておきます。

もし、直管と変化がないとすれば、

そのまま70Hz(=120cm)の共鳴が得られるはずです。

スピーカー自作派で噂されるように、

もしコーナー部で共鳴が切れ、部分的な共鳴が発生するのであれば、

141Hz(=60cm、ユニット側)や106Hz(=80cm、開口部側)の共鳴音が確認できるでしょう。

気になる結果は、次回の日記でお伝えします!

前回は、共鳴管の太さについて検討しました。

さて、今回は共鳴管の「折り曲げ」について考えてみます。

共鳴管やバックロードホーン型スピーカーの場合、

長さが2m以上の音響管をもつことから、大抵1回以上ホーンを折り曲げることになります。

音響管型スピーカーを多数作製してきた長岡先生は、

「折り曲げホーンの問題点」として、著書に残しています。

<以下、「長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術Special Edition基礎知識編」 より>

「折り曲げには90度と180度があるが、180度は気流の乱れが起きやすいので90度の方が有利である。」(P.32)

さらに、音響迷路型(共鳴をさせない設計の音響管をもつスピーカー)の項では、

「共鳴管のようにストレートである必要もない。」(P.23)

「(音響迷路型は)複雑に折り曲げることで、中高音を減衰させ、共鳴も防ぐ」(P.23)

としており、

共鳴管は直管であることが好ましいというようなニュアンスです。

では実際はどうなのか?

実験してみましょう。

共鳴管の太さは、前回の実験で好ましい結果となった

200%、400%(P1000K振動板面積比)の二種類とします。

この音響管を180°で折り曲げて、

その変化を確認してみようと思います。

直管ver.の長さが120cm(一次共鳴70Hz)だったので、

折り曲げver.は、60cmの管を2本つなげるような構造としました。

折り曲げ部分は、特に処理をせず、

シンプルな構造としておきます。

もし、直管と変化がないとすれば、

そのまま70Hz(=120cm)の共鳴が得られるはずです。

スピーカー自作派で噂されるように、

もしコーナー部で共鳴が切れ、部分的な共鳴が発生するのであれば、

141Hz(=60cm、ユニット側)や106Hz(=80cm、開口部側)の共鳴音が確認できるでしょう。

気になる結果は、次回の日記でお伝えします!