江戸城は「決戦に備えた城」だった 最古級の図面を確認

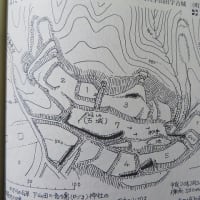

1607~09年ごろの江戸城と推定される絵図。右上が北。中央付近の太い線が天守などがある本丸付近の石垣=松江歴史館提供

写真・図版

写真・図版

松江市は8日、市松江歴史館が所蔵している江戸城が描かれた「江戸始図(えどはじめず)」が、1607~09年ごろの徳川家康による築城直後を描いた最古級の図面だと分かったと発表した。最古とされる東京都立中央図書館所蔵の「慶長江戸絵図」とほぼ同時期で、専門家は「石垣や土塁の構造がより詳しく描かれ、江戸城中心部の詳細が分かる資料」としている。

江戸始図は平面図で、27・6センチ×40センチ。図面の存在は以前から知られていたが、専門家の調査で初めて年代が絞られたという。江戸城本丸内部の「詰丸(つめのまる)」や城壁の複雑な構造が描かれ、周囲の屋敷には居住者とみられる人名が記載されている。

城郭の考古学が専門の千田(せんだ)嘉博・奈良大教授によると、慶長江戸絵図も城の中心部を描いているが、ゆがみが大きく石垣と建物の描き分けも明確でない。江戸始図では、姫路城のように大天守と小天守が連立していたことや、一気に進入されるのを防ぐため南側出入り口の城壁が互い違いになっている、熊本城と同様の「5連続外枡形(そとますがた)」のようだったことが確認できる。

千田教授は「戦いを意識した城だったことがはっきり分かる。豊臣との決戦に備え万全を期したのだろう。江戸城の当時の姿を示す貴重な発見だ」と話す。江戸城は何度も改修されており、連立した天守や連続外枡形は後年にはなくなっているという。

ログイン前の続き江戸始図の年代を調べた徳川美術館(名古屋市)の原史彦・学芸部長代理によると、当時描かれた図の現物ではなく後年の「写し」で、17世紀半ばごろに作られたらしい。図中にある「河中嶋少将」が家康の子・松平忠輝のことで、1605年に少将に任ぜられ、1610年には越後高田(新潟県)に移っているので、現物はこの間の絵図と推定される。さらに同じく描かれている別の武将の没年などから年代は1607~09年に絞られるという。

松江歴史館(0852・32・1607)は、この絵図を17日から、初めて一般公開する。料金は大人510円、小中学生250円。ホームページは不正アクセスの被害を受け、現在閉鎖されている。(奥平真也)