2012/11/13 記

--------------

神奈川県・茅ヶ崎保健福祉事務所保健予防課の永井雅子課長に、第一回の生活支援と要援護者保護の連続セミナーの口火を切ってもらうことになった。200字程度の自己紹介文をなどと、予算月の多忙な中というのに、失礼なお願いをしてしまったが、即座に応答をいただいた。感謝にたえない。この文を参加要請チラシの中に挿入した。このセミナーのコンセプト、経験交流と、専門職と災害ボランティアとの連携模索というカンファに、親しく招き入れてくれるような内容だった。

東日本大震災にとっては、非被災地からの支援・連携活動が途絶え、現地滞在型支援以外は役に立たなくなる、被災地には孤立無援の冬がじわりやってくる。この状況を超える連携の道を探るには、復興という経済活動と生活支援活動が、非被災地の協力者としっかり結びなおさねばならない。専門職以外は手がつけられないかのように見える現状にこそ、経験と知恵が活かされなくてはならない。私は「民間交流」と「専門職の外周活動の形成」に打開の道をみるのだが、そこにはまだ活動の力学が欠けている。そこを探り当てたいと願い、セミナーを提案した。

また、東日本大震災に触発されるように、南海トラフ大地震や首都直下型地震が現実味を帯びて登場してきた。東日本大震災に見られるように、規模もその深刻さも従来の火災・水害に焦点をおいた自主防災活動の延長ではとても対応しきれない状況が迫ってきている。しかし都市生活が分業を進めたことが、大人の正常性バイアスを根深くしている。だから危機が迫り、その必要性から活動の活路をを見出すことは、単純ではない。あえて過去形で語るが、東日本大震災はその意味で、沢山の経験と教訓を残してくれた。迷える羊の群れの誘導法を超えた防災の形から、急性期以降の対策をパッケージ化した視座からの支援が、頭をもたげつつあること。自分のカウンターパートを超えた横断対策網の必要性を探り当てていく基礎作業が必要と感じる者で、当座は支えられていくだろうが、様々な審議会や研究会のある中、専門職の外周を形作るボランティア活動の重要性、連携または協働という視点を独自性にしたカンファレンスを模索したい。

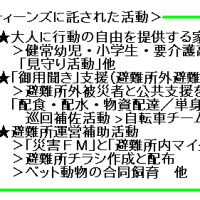

こんな2つの狙いをこめて、ともあれセミナーはスタートする。座長は交代制でいい。私は仕掛人というかプロデューサーを続けるが、その役はだれが入ってもいい。「生活支援」は大きな鍵だ。震災後数年は、阪神淡路大震災が示すように、孤立し病死する単身者の方が増える時期であり、生活再建の岐路となるための心身の軋轢が重なる時期である。それに対して何もできないのだろうか。私は「擬似親戚」という概念を提唱しようと思っている。講演者がよく言う「かぼちゃ畑に水を撒く」ような支援ではなく、名前を持った親しい隣人との交流支援を形作る「民泊」活動と家族交流を勧めたい。それが東日本大震災被災者との連携や、防災のふんばれる根っこを作っていくことになると思っている。その構想の輪郭と実現可能性の高い方策を探りたい。また地元ティーンズ世代の掘り起こしをしたいとも思う。持続してみつめていくことが、このセミナーに、私が望むものだ。

しかしゲストを呼ぶには、資金が無い。そこに制約されて来年度の継続開催は藪の中だ。

-------

鶴嶺高校ボランティア塾に市職員の方々をお願いした。当初はケアの活動で東北被災地に行ったことのある保健師・福祉士の方と対話することから、高校生参加者を巻き込んでいくという方策を採ろうとした。50分という時間帯を駆け抜けるには、グループ討論は時間が足らないからだ。TV番組の視聴者参加番組はMCふたりで短時間に巻き込んでいくように展開を目論んでいた。ところが飛田相手ではひとりでは嫌という話があって、ふたりお願いすることになったが、肝心の方が都合がつかず、不可解な男性3人が現われるという変則的な話し合いになった。

従来の保健福祉課の方とともに、産業振興課の方が参加というのは、青少年課の手配が入った結果だったのだが、基準は最近被災地に滞在し、高校生世代の様子を語れる方ということで、かなり人選に苦労された結果だったようなのだった。果たして生活支援、ケアの活動という視点で、産業振興課の方が語りうるのかと当初は疑問視していた。ところが本人と会って心配は氷解した。

むしろこれらの方々にご足労願って、高校生と話せる場が、短期決戦のため、うまくいかなかったら申し訳け無いと思っていた。

当日、市役所という高校生には縁遠いところから、職員の方々を被災時に活躍されるおとなたちということで、距離を縮めて欲しいと考え、自己紹介を振った。高校生の「へえ?!」という表情が面白かった。被災地の状況や、市役所の仕事をさらりと話していただいた後、私の発問のあとの高校生の危険な沈黙を、間髪入れず、フォローしてくださったのは感謝である。むしろ部活訪問したり、見学会に引き出したりというような場の中で、高校生と向き合って話した方が実を搾り出せる気がした。短縮時間の中では、能動的に関わらないと、すぐに空転と隙間風が吹いて上手く行かないものだが、どうやら綱渡りは無事済んだように思う。しかしせっかくきていただいたのに、本来のQ&Aに盛り上げていくことが出来ず、申し訳ないことをしたように思う。

まだまだ高校生の意見が沸点に達しなかったのだ。

サポセンに飛田を訪ねてきてください。そう語ってテーマを閉じたのだった。

-------

産業振興課と保健福祉課にお礼のご挨拶をしてきた。はたして高校生達はどのように受け取ったのか、これからアンケートが送られてくる。そのころまた報告する。

夜間傾聴>二人(一人は母親)

橋本3君(仮名)

p.s.サポセンで、連続セミナーの全体・第一回講演会のチラシを刷った。

黒田さんの写真が無残、解像力が弱いのだ。

(校正1回目済み)

--------------

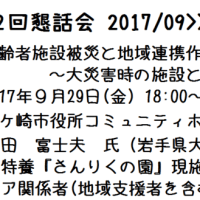

神奈川県・茅ヶ崎保健福祉事務所保健予防課の永井雅子課長に、第一回の生活支援と要援護者保護の連続セミナーの口火を切ってもらうことになった。200字程度の自己紹介文をなどと、予算月の多忙な中というのに、失礼なお願いをしてしまったが、即座に応答をいただいた。感謝にたえない。この文を参加要請チラシの中に挿入した。このセミナーのコンセプト、経験交流と、専門職と災害ボランティアとの連携模索というカンファに、親しく招き入れてくれるような内容だった。

東日本大震災にとっては、非被災地からの支援・連携活動が途絶え、現地滞在型支援以外は役に立たなくなる、被災地には孤立無援の冬がじわりやってくる。この状況を超える連携の道を探るには、復興という経済活動と生活支援活動が、非被災地の協力者としっかり結びなおさねばならない。専門職以外は手がつけられないかのように見える現状にこそ、経験と知恵が活かされなくてはならない。私は「民間交流」と「専門職の外周活動の形成」に打開の道をみるのだが、そこにはまだ活動の力学が欠けている。そこを探り当てたいと願い、セミナーを提案した。

また、東日本大震災に触発されるように、南海トラフ大地震や首都直下型地震が現実味を帯びて登場してきた。東日本大震災に見られるように、規模もその深刻さも従来の火災・水害に焦点をおいた自主防災活動の延長ではとても対応しきれない状況が迫ってきている。しかし都市生活が分業を進めたことが、大人の正常性バイアスを根深くしている。だから危機が迫り、その必要性から活動の活路をを見出すことは、単純ではない。あえて過去形で語るが、東日本大震災はその意味で、沢山の経験と教訓を残してくれた。迷える羊の群れの誘導法を超えた防災の形から、急性期以降の対策をパッケージ化した視座からの支援が、頭をもたげつつあること。自分のカウンターパートを超えた横断対策網の必要性を探り当てていく基礎作業が必要と感じる者で、当座は支えられていくだろうが、様々な審議会や研究会のある中、専門職の外周を形作るボランティア活動の重要性、連携または協働という視点を独自性にしたカンファレンスを模索したい。

こんな2つの狙いをこめて、ともあれセミナーはスタートする。座長は交代制でいい。私は仕掛人というかプロデューサーを続けるが、その役はだれが入ってもいい。「生活支援」は大きな鍵だ。震災後数年は、阪神淡路大震災が示すように、孤立し病死する単身者の方が増える時期であり、生活再建の岐路となるための心身の軋轢が重なる時期である。それに対して何もできないのだろうか。私は「擬似親戚」という概念を提唱しようと思っている。講演者がよく言う「かぼちゃ畑に水を撒く」ような支援ではなく、名前を持った親しい隣人との交流支援を形作る「民泊」活動と家族交流を勧めたい。それが東日本大震災被災者との連携や、防災のふんばれる根っこを作っていくことになると思っている。その構想の輪郭と実現可能性の高い方策を探りたい。また地元ティーンズ世代の掘り起こしをしたいとも思う。持続してみつめていくことが、このセミナーに、私が望むものだ。

しかしゲストを呼ぶには、資金が無い。そこに制約されて来年度の継続開催は藪の中だ。

-------

鶴嶺高校ボランティア塾に市職員の方々をお願いした。当初はケアの活動で東北被災地に行ったことのある保健師・福祉士の方と対話することから、高校生参加者を巻き込んでいくという方策を採ろうとした。50分という時間帯を駆け抜けるには、グループ討論は時間が足らないからだ。TV番組の視聴者参加番組はMCふたりで短時間に巻き込んでいくように展開を目論んでいた。ところが飛田相手ではひとりでは嫌という話があって、ふたりお願いすることになったが、肝心の方が都合がつかず、不可解な男性3人が現われるという変則的な話し合いになった。

従来の保健福祉課の方とともに、産業振興課の方が参加というのは、青少年課の手配が入った結果だったのだが、基準は最近被災地に滞在し、高校生世代の様子を語れる方ということで、かなり人選に苦労された結果だったようなのだった。果たして生活支援、ケアの活動という視点で、産業振興課の方が語りうるのかと当初は疑問視していた。ところが本人と会って心配は氷解した。

むしろこれらの方々にご足労願って、高校生と話せる場が、短期決戦のため、うまくいかなかったら申し訳け無いと思っていた。

当日、市役所という高校生には縁遠いところから、職員の方々を被災時に活躍されるおとなたちということで、距離を縮めて欲しいと考え、自己紹介を振った。高校生の「へえ?!」という表情が面白かった。被災地の状況や、市役所の仕事をさらりと話していただいた後、私の発問のあとの高校生の危険な沈黙を、間髪入れず、フォローしてくださったのは感謝である。むしろ部活訪問したり、見学会に引き出したりというような場の中で、高校生と向き合って話した方が実を搾り出せる気がした。短縮時間の中では、能動的に関わらないと、すぐに空転と隙間風が吹いて上手く行かないものだが、どうやら綱渡りは無事済んだように思う。しかしせっかくきていただいたのに、本来のQ&Aに盛り上げていくことが出来ず、申し訳ないことをしたように思う。

まだまだ高校生の意見が沸点に達しなかったのだ。

サポセンに飛田を訪ねてきてください。そう語ってテーマを閉じたのだった。

-------

産業振興課と保健福祉課にお礼のご挨拶をしてきた。はたして高校生達はどのように受け取ったのか、これからアンケートが送られてくる。そのころまた報告する。

夜間傾聴>二人(一人は母親)

橋本3君(仮名)

p.s.サポセンで、連続セミナーの全体・第一回講演会のチラシを刷った。

黒田さんの写真が無残、解像力が弱いのだ。

(校正1回目済み)