堅山南風作・肥後椿

肥後六花—10 「植木屋文助」 文・占部良彦

「門外不出」を身上にして来た肥後六花の中で、すすんで然栽培品種とその技術を公開しているのがヒゴツバキ。いまでは「ヒゴ・キャメリア」の名で海外にも知られ、四年ごとに開くパリの「花の万国博」に特別出品の招待を受けたこともある。

熊本の山野には古いツバキの自生種が多く、加藤、細川両藩時代を通じて参勤交代御用船だった波奈之丸(なみなしまる)にも、大きなツバキの花が書きこまれている。昔からこの花とは縁の深い土地柄だったが、特異な姿を持つヒゴツバキがどのように生まれたかは、まだよくわからない。

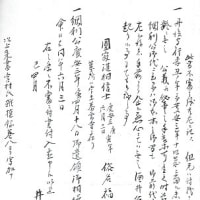

その一番古い文献とされているのは「江戸白金植木屋文助筆帳」。芝白金の細川家江戸屋敷に出入りしていた植木屋、文助のメモ帳を文政三年(1830)に藩士、武藤輝秀が書き写したもので、ヒゴツバキのほか二十二種の花木の栽培法が記されている。このツバキについては、三十品種にわたって色、形、さし木、接ぎ木、ハチ立ての方法などを詳しく説明している。

文助は「持ち前の花しべ」とその特徴を示し、当時の主流だった京都、江戸のツバキとはっきり区別している。三十品種の中には現存するものもあり、またこのころからハチ植えが重用されていたこともわかった。

肥後六花史の研究家・村山豪さん(熊本県庁勤務)は、このころすでに栽培法が定着しているとすれば、この花の起源はさらに数十年の重賢時代にさかのぼると考えるほかないといっている。

ヒゴツバキの花弁は薄色が主流で、よく整った一重咲き。中心は金糸、銀糸のような色鮮やかな太い雄しべが、梅の花芯(かしん)のように盛りあがる。品種改良の過程で、この条件に合わぬものはようしゃなく捨て去られたという。その原種は自然交配によるものだったという説もあるが、どう見てもモッツコシズムを貫いた「人工の花」の感じはぬぐえない。

この花の栽培は武士だけではなく、商人たちの間にも広まり、昔から開放的な空気が強かったようだ。文政年間に江戸の植木屋文助でさえ手をつけていたこと、接ぎ木の正しい技法、独特の文人風盆栽仕立てがすでに江戸時代に定着していたことなどからも、このことがうかがわれる。

積極的な増産と外部への普及をめざして現在の「肥後椿協会」が埋めれたのは昭和三十二年。ちょうど世界的なツバキブームで、国内だけだなく外人愛好家にも目をつけられた。派手で厚ぼったい八重咲きのツバキしか知らないかれらに、淡白な一重のヒゴツバキが衝撃的な印象を与えたようだ。

三十七年にオーストラリアから国際ツバキ協会長のウォーターハウス博士がこの花を見に熊本にやって来た。博士は「ヒゴ・キャメリア」と命名し、帰国後、同協会の機関紙や新聞、テレビなどで大いに宣伝してくれた。そして、会長の平塚泰蔵さんを国際ツバキ協会の終身名誉会長に推薦した。

アメリカツバキ協会との間に苗の交流も実現し、いまロスアンゼルス(カリフォルニア州)のハンチントン・ライブラリーの庭園に五十種・百五十本のヒゴツバキが咲いている。

東京五輪が開かれた昭和三十九年に、英訳をつけてこの花の全容を紹介した「肥後椿」三千部を出版したところ、滋賀県を除く全国の都道府県とギリシャ、西独、フランス、イタリアから六百種の照会、苗の申し込みが届いた。反響の大きさに、関係者はおそろしささえ感じたという。

肥後椿協会の会員はおよそ四百人。むろん、六花の中で一番の大所帯である。ここの特色は生産部会を設けていること。平塚会長は九州財界のリーダー。業者を協会の組織に入れてツバキ園芸を採算のとれる事業に育てることが、郷土の名花を生かす道だと割り切っている。現在、苗の年産は約六万本。大口の需要よりも、個人愛好家の注文を優先させている。モッコス花連、満月会が目をまわすような近代化である。

肥後六花—10 「植木屋文助」 文・占部良彦

「門外不出」を身上にして来た肥後六花の中で、すすんで然栽培品種とその技術を公開しているのがヒゴツバキ。いまでは「ヒゴ・キャメリア」の名で海外にも知られ、四年ごとに開くパリの「花の万国博」に特別出品の招待を受けたこともある。

熊本の山野には古いツバキの自生種が多く、加藤、細川両藩時代を通じて参勤交代御用船だった波奈之丸(なみなしまる)にも、大きなツバキの花が書きこまれている。昔からこの花とは縁の深い土地柄だったが、特異な姿を持つヒゴツバキがどのように生まれたかは、まだよくわからない。

その一番古い文献とされているのは「江戸白金植木屋文助筆帳」。芝白金の細川家江戸屋敷に出入りしていた植木屋、文助のメモ帳を文政三年(1830)に藩士、武藤輝秀が書き写したもので、ヒゴツバキのほか二十二種の花木の栽培法が記されている。このツバキについては、三十品種にわたって色、形、さし木、接ぎ木、ハチ立ての方法などを詳しく説明している。

文助は「持ち前の花しべ」とその特徴を示し、当時の主流だった京都、江戸のツバキとはっきり区別している。三十品種の中には現存するものもあり、またこのころからハチ植えが重用されていたこともわかった。

肥後六花史の研究家・村山豪さん(熊本県庁勤務)は、このころすでに栽培法が定着しているとすれば、この花の起源はさらに数十年の重賢時代にさかのぼると考えるほかないといっている。

ヒゴツバキの花弁は薄色が主流で、よく整った一重咲き。中心は金糸、銀糸のような色鮮やかな太い雄しべが、梅の花芯(かしん)のように盛りあがる。品種改良の過程で、この条件に合わぬものはようしゃなく捨て去られたという。その原種は自然交配によるものだったという説もあるが、どう見てもモッツコシズムを貫いた「人工の花」の感じはぬぐえない。

この花の栽培は武士だけではなく、商人たちの間にも広まり、昔から開放的な空気が強かったようだ。文政年間に江戸の植木屋文助でさえ手をつけていたこと、接ぎ木の正しい技法、独特の文人風盆栽仕立てがすでに江戸時代に定着していたことなどからも、このことがうかがわれる。

積極的な増産と外部への普及をめざして現在の「肥後椿協会」が埋めれたのは昭和三十二年。ちょうど世界的なツバキブームで、国内だけだなく外人愛好家にも目をつけられた。派手で厚ぼったい八重咲きのツバキしか知らないかれらに、淡白な一重のヒゴツバキが衝撃的な印象を与えたようだ。

三十七年にオーストラリアから国際ツバキ協会長のウォーターハウス博士がこの花を見に熊本にやって来た。博士は「ヒゴ・キャメリア」と命名し、帰国後、同協会の機関紙や新聞、テレビなどで大いに宣伝してくれた。そして、会長の平塚泰蔵さんを国際ツバキ協会の終身名誉会長に推薦した。

アメリカツバキ協会との間に苗の交流も実現し、いまロスアンゼルス(カリフォルニア州)のハンチントン・ライブラリーの庭園に五十種・百五十本のヒゴツバキが咲いている。

東京五輪が開かれた昭和三十九年に、英訳をつけてこの花の全容を紹介した「肥後椿」三千部を出版したところ、滋賀県を除く全国の都道府県とギリシャ、西独、フランス、イタリアから六百種の照会、苗の申し込みが届いた。反響の大きさに、関係者はおそろしささえ感じたという。

肥後椿協会の会員はおよそ四百人。むろん、六花の中で一番の大所帯である。ここの特色は生産部会を設けていること。平塚会長は九州財界のリーダー。業者を協会の組織に入れてツバキ園芸を採算のとれる事業に育てることが、郷土の名花を生かす道だと割り切っている。現在、苗の年産は約六万本。大口の需要よりも、個人愛好家の注文を優先させている。モッコス花連、満月会が目をまわすような近代化である。