随分以前の話だが、ある方からご先祖様の知行地を訪ねたという話を聞いた。

幾ばくかの資料は得られたが、知行地の主としての評価が如何であったのかは知ることができなかったといわれる。

もっとも、延宝八年になると年貢の直接収納はなくなり、給人に対してはすべて蔵米が支給されるに及んでは、知行地とのかかわりも薄れていったものと思われる。

「その後は擬作(あてがい)となり、知行地もなくなりました」と寂しそうにされていたが、「我が家も同じですよ」と慰めにもならぬ言葉をかけたことを思い出す。

鎌田浩氏に「近世武士相續法の特色ー熊本藩を中心としてー」があるが、この論考をもとに知行制度の変遷をまとめてみたい。

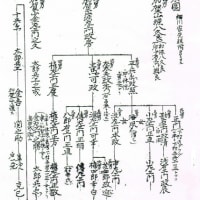

細川家草創期の藤孝・忠興の時代の侍の知行は個人の実績を以てもたらされた。

その様な家は、一方では青龍寺以来・田邊籠城衆・丹後以来などという家格が尊敬の対象ともなった。

時代が進み忠利の時代となり、肥後(一部豊後を含む)54万石の太守となると、しばらく我慢をすれば金持ちになるだろうと息・光尚に伝えている。

そんな忠利は入国後の寛永10年2月、「世録制」を打ち出した。家禄の世襲である。

このことを知った父・三斎は驚きの声を上げているが、しかし反対もしていない。

つまり三斎に時代は、次のように「一代限り」が原則であった。

1、萬事戦國の遺風ありて武士の御取扱も先は一代限にて、跡式は其子の器量の次第に全も、滅しても、分ちても被下

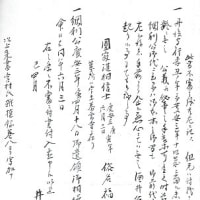

忠利の肥後入国後の寛永10年2月、次のような「掟」を発しその遵守を命じているがそのなかに「世録制」を打ち出している。

2、右之旨有違犯之族ハ急度可申付、堅固ニ於相守ハ、不撰古参新参、死後之遺蹟不可有相違、縦雖實子、依親之奉公或其子之所存遺言不可立

忠利が54万石の太守となり「金持ちになる」という思いの中で、この画期的な家臣に対する「恩恵的世録制」が誕生した。

しかし、天草島原の乱という大事件の勃発、ポルトガル船の長崎入港に伴う出費等により、この世録制の維持の先行きに暗雲が立ち上っていく。

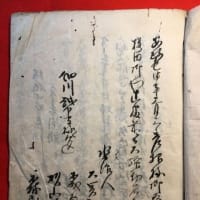

3、延宝八年(1680)の綱利代に至り給人の年貢直接収納権を取りやめ、藩の手によりこれを行い、給人には蔵米を以て支給するように決定された。「地方知行の擬制化」である。

しかし、これは給人らの強い拒否感により数年で頓挫している。

綱利が隠居し35万石という幕府借入金を抱えた新藩主・宜紀は、4、正徳四年(1714)に至って再び「蔵米支給」を固定化するに至る。「知行取」とは言いながら直接収納権を失うことになる。

4、重賢の登場を迎えるに及んで、「知行の相続」に関しても大々的に変革が行われる。

度々の段階を経て寶暦六年(1756)閏十一月、以下のような厳しい改正案が打ち出された。いわゆる「世減の規矩」とよばれるものである。

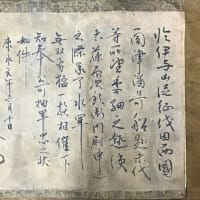

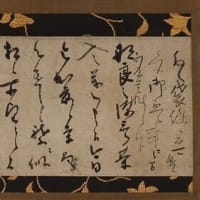

・士中知行代々相續之事、大躰當國之高に應し古代之定有之候處、中古ゟ我等ニ及迄、新知加禄等茂總て世録ニ申付來候ニ付當國不相應之高ニ至り、従來勤勞之者有之とも賞すへき禄乏、數世背前代之本意候。依之、慶安二年以前之知行ハ舊知之家ニ付無相違相續せしめ、右以後之新知家禄ハ、代々相續之高を斟酌し可申付。尤子孫抜群之功勞ニよってハ舊故之家ニ准し、或ハ子孫之才能ニよつてハ強ニ世減すへからす・・・

慶安ニ年以前つまり天草島原の乱やポルトガル船の長崎入港に当たっての出兵を最後に、「慶安年間を以て治乱の境界」だとし、「元亀天正以来矢石を冒し、干戈を踏み、死生の間を馳突して君主を擁護し、或いは武勲抜群の誉ありしものゝ子孫」をもって旧知の家とした。旧知の者でも慶安二年以降に加増された知行は新知として扱っている。

これは綱利による側近に対するお手盛り加増は含まれないことを暗にさしているのだろう。

「世減の規矩」に於ける知行の減知については■慶安三年というボーダーラインでご紹介した。