(日経10/20:総合1面)

政府は一般の運転手がお金をもらって乗客を運ぶ自家用車の「ライドシェア(相乗り)」について、地域限定で規制を緩める国家戦略特区で解禁する方針を固めた。現在は原則禁止だが、公共交通が少ないなど一定の条件を満たした地域に認める。高齢者の買い物や通院、外国人観光客の足として役立てる考えだ。

20日に開く国家戦略特区諮問会議(議長・安倍晋三首相)で方針を決定する。

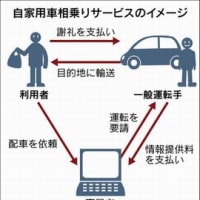

ライドシェアはスマートフォン(スマホ)などで配車を依頼し、一般の運転手に目的地まで運んでもらう仕組み。乗客は運転手に謝礼金の形で運賃を支払う。

海外では米ウーバーテクノロジーズなどが事業展開。タクシーに代わる住民の足として活用が広がっているが、日本では行政に登録していない自動車を使った運送は「白タク」と見なされ、認められていない。

ただ人口減少で路線バスが廃止になる公共交通の空白区が年々増え、高齢者ら交通弱者の足を確保できない地域が急速に広がっている。「住民が病院に行く移動手段がない」などとライドシェアを認めるよう求める声が出ており、政府は特区で対応することにした。

地域住民を有償で自家用車で運ぶ事業には、国土交通省の出先機関や地域のバス・タクシー会社などが入る運営協議会が認めた場合に限って可能にする公共交通空白地有償運送制度がある。ただこれまでに認められている約500事業は自治体が過疎地などで小規模に運営する例が大半。既存の交通会社の反対もあり、民間団体の参入は全国で95にとどまる。

ライドシェアはこの制度を大幅に拡充する形で設計する方向だ。事業を認める権限を地方創生相が主導する国家戦略特区の区域会議に移す案が有力。交通空白地以外に運営地域を拡大したり、タクシーの半額を目安とする料金も一定の範囲内で柔軟に設定したりできるようにする。国が責任を持つ形で門戸を広げる。

特定非営利活動法人(NPO)や医療法人、商工会などに限定している運営主体も見直す。市町村が事業委託するなどの条件付きで株式会社に解禁する案がある。

特区のうち、これまでに秋田県仙北市や兵庫県養父市などが意欲を示している。政府は地方でライドシェアが普及すれば、交通弱者対策に加え、都市部に集中しがちな訪日外国人を地方に誘致しやすくなるとみている。

ライドシェアが先行する海外では、運転技術が未熟な運転手が交通事故を起こすなどのトラブルが報告されており、運転手への講習など安全確保策が課題になる。

米ウーバーは今年2月に福岡市でライドシェアの実験を始めたが、国交省が「白タク」を禁じた道路運送法に違反する可能性があるとして中止を指導した。今回の見直しは特区でも大都市でのライドシェアは想定外だが、認めるよう求める声がある。

政府は一般の運転手がお金をもらって乗客を運ぶ自家用車の「ライドシェア(相乗り)」について、地域限定で規制を緩める国家戦略特区で解禁する方針を固めた。現在は原則禁止だが、公共交通が少ないなど一定の条件を満たした地域に認める。高齢者の買い物や通院、外国人観光客の足として役立てる考えだ。

20日に開く国家戦略特区諮問会議(議長・安倍晋三首相)で方針を決定する。

ライドシェアはスマートフォン(スマホ)などで配車を依頼し、一般の運転手に目的地まで運んでもらう仕組み。乗客は運転手に謝礼金の形で運賃を支払う。

海外では米ウーバーテクノロジーズなどが事業展開。タクシーに代わる住民の足として活用が広がっているが、日本では行政に登録していない自動車を使った運送は「白タク」と見なされ、認められていない。

ただ人口減少で路線バスが廃止になる公共交通の空白区が年々増え、高齢者ら交通弱者の足を確保できない地域が急速に広がっている。「住民が病院に行く移動手段がない」などとライドシェアを認めるよう求める声が出ており、政府は特区で対応することにした。

地域住民を有償で自家用車で運ぶ事業には、国土交通省の出先機関や地域のバス・タクシー会社などが入る運営協議会が認めた場合に限って可能にする公共交通空白地有償運送制度がある。ただこれまでに認められている約500事業は自治体が過疎地などで小規模に運営する例が大半。既存の交通会社の反対もあり、民間団体の参入は全国で95にとどまる。

ライドシェアはこの制度を大幅に拡充する形で設計する方向だ。事業を認める権限を地方創生相が主導する国家戦略特区の区域会議に移す案が有力。交通空白地以外に運営地域を拡大したり、タクシーの半額を目安とする料金も一定の範囲内で柔軟に設定したりできるようにする。国が責任を持つ形で門戸を広げる。

特定非営利活動法人(NPO)や医療法人、商工会などに限定している運営主体も見直す。市町村が事業委託するなどの条件付きで株式会社に解禁する案がある。

特区のうち、これまでに秋田県仙北市や兵庫県養父市などが意欲を示している。政府は地方でライドシェアが普及すれば、交通弱者対策に加え、都市部に集中しがちな訪日外国人を地方に誘致しやすくなるとみている。

ライドシェアが先行する海外では、運転技術が未熟な運転手が交通事故を起こすなどのトラブルが報告されており、運転手への講習など安全確保策が課題になる。

米ウーバーは今年2月に福岡市でライドシェアの実験を始めたが、国交省が「白タク」を禁じた道路運送法に違反する可能性があるとして中止を指導した。今回の見直しは特区でも大都市でのライドシェアは想定外だが、認めるよう求める声がある。