本日午後から、旅に出ます。

後発の強み

もう半世紀ほど前になるか、我が家に電話がついたときの嬉しさはいまでも忘れられない。携帯電話が生活の必需品化している世代には理解できないことであろうが、当時は電話の普及率が低く、電話局に申込んでから数ヵ月後に割当てがあり、10年償還の電話債券を購入して、はじめて取り付けの工事となる(街なかにはその権利の売買をする電話屋もあった)。市外電話も電話局に申し込んでからで、即通話とは行かぬ時代でもあった。

そういう体験者が、中国ビジネスをはじめた当初の連絡手段はまずコレポンであり、火急の場合は国際電報で、それがテレックスやファックスになったのはまだ30年ほど前。メールが頻繁に使われるようになってまだ十余年に過ぎないであろう。

90年代のはじめ、中国で自宅に電話があるのは幹部クラスのみ。はじめてのケイタイ“大哥(ダーク=兄貴)”を使って所構わず大声でしゃべりまくる海外華僑の姿に辟易したものだが、それが小型化され外資との合弁の製品が市場に出ると、アットいう間もなく中国社会に定着してしまった。これは固定電話の普及率の低い中国にとっては好適の商品で、電子レンジの普及が一家団欒の食生活を変えたように、中国の生活史上における“一大革命的商品の登場”であったといえる。

はじめのころ事情に疎いわたしは、レンタルのケイタイを持って上海へ行き数件電話しただけなのに、帰国後ずいぶん高い電話料金になっていた。調べてもらうとそれがシンガポールの基地局経由(つまり国際電話料金)であったという、笑えぬ失敗談もあったが、これはいつごろであったろうか、蘭州から天水へ向かうバスの車内で西安から同行のガイドのケイタイが鳴った。彼女の上司からわたしにと、今回同行できなくてスミマセンでしたとのことであったが、相手はいまシルクロード、こちらは渓谷のなか、それにしてもよく聞こえる、なんでも通信衛星がケイタイの中継基地局?になっているので、どんな僻地でも通じますと聞かされて、なるほど、固定電話の無駄なインフラが省けると感心したのであった。

これは電話だけのことではない。

僻地における電力にもその活用が見られる。

80年代の終わりに、ウルムチからトルファンへ行く道すがらは、西遊記のころと同じ砂漠にラクダのみの光景であったが、90年代のなかばには見渡す限りの風車になっていた。メイドイン???、色もデザインも異なる数カ国の風車が競争している光景はまさにチャイナモードで、この活学活用、臨機応変の巧みさは、融通の利かない四角四面の日本人が学ぶべきことと感心した。

同じころであったか、大連でミシン関係の展示会や関連工場を見学したあと、見渡す限りの曠野を眺めながらハルピンまで列車の旅をしたことがある。どんな手配であったのか、太陽光発電のパネルを生産している工場も見学した。日本でもまだ住宅への適用がそれほど話題になってないときのこと、このパネルがどこで使用されるのか。わたしたちの質問に、僻地の無電化地帯への供給、無灯火村解消対策に使用されているとのことであった。おみやげにもらった野球帽は、このパネルを貼り付けて小さな風車が廻る仕掛けになっていた。酷暑のハルピンの思い出である。

またあるとき、九賽溝へ出かけた。

成都から奥地へ進むと、日照の少ない周辺の渓谷には小さな水力発電所があり、エコバスの走るホテル沿いには塵埃焼却炉の発熱利用自家発電施設(試用)もあった。正確には知らないが高圧送電線のロス率は、その送電距離が長くなればなるほど高まるらしいので、中国のような広大な土地では適材適所の対応が必要になってくる。これまでは火力発電が主力であった沿海部の電力も、環境問題もあり、ここにきて原子力発電への転換が進んできている。

「3・11」の巨大地震と大津波による原発事故のあと、日本は当然のこと、ドイツでは原発の廃止運動が高まり、世界各国でもその安全性と今後の対応が真剣に考えられてきている。

『日本と中国』紙(4月25日号)のフォーカス欄に「ノーモア・フクシマ―原発見直しと中国」と題する一文が掲載されていた。筆者は久保 孝雄さん、肩書は神奈川県日中友好協会会長・アジアサイエンスパーク協会名誉会長とある。ここでわたしははじめて「トリウム」なることばを目にし、それを燃料とする溶融塩原子炉の開発を中国科学院が今年の一月に着手したことを知った。

ネットの新語時事用語辞典によると「溶融塩炉とは、原子炉の一種で、燃料としてウランではなくトリウムなどの溶融塩を用いる仕組みのもの。次世代原子力エネルギーとして注目されている」とある。溶融塩とは、溶解させた塩。液体であるため、ウランのように燃料棒の交換がなく、臨界状態で運転されるため、安全性が高いと述べられている。

さらにウォッチングを続けると「さよならウラン、こんにちはトリウム」なる一文を見つけた。副題は「米中印が続々参入・・・福島原発事故で浮上した未来の原発」とある(4月7日、日経BPオンライン)。筆者は谷口 正次氏。

このなかでいくつかの外電の紹介がある。

「中国がトリウムでリードする」(3月21日、英国の「デイリー・テレグラフ」)、「最初の鉄道ができた時、コストあるいは信頼性で運河と競争できなかった。今こそ、トリウムのポテンシャルを見出すことを始める時だ」(3月19日、「ウォール・ストリート・ジャーナル」)。

筆者は溶融塩炉がアメリカで六十年代の後半「無事故で成功裏に実証試験を終えていた」ことを紹介、これが実用化されなかった主因は当時の米ソ対立の冷戦状況下でトリウムが原爆の原料にならないことにあったと述べ、さらに燃料棒の取替えで儲ける企業の仕組みにもふれている。

次いで「トリウムの燃焼は溶融塩炉だけでしかできないわけではない。既存のウラン型原子炉にもトリウムを装荷が可能ということである。徐々に燃料をウランからトリウムへ転換していけばよい」とのコメントもあるが、わたしにはこの是非を判断する知識がない。

中国の情報はどうか。

「人民網日本語版」で「原子力」をチェックする。

3月8日の温家宝総理の「政府活動報告」によると、現在運転中の原発は11基、設備容量は九一〇万KW。認可済み原発28基のうちすでに24基が着工中で二十年後の設備容量はいまの9倍の八千万KWに達する見通しとか。世界第二の規模に達する。

「3・11」のあと、中国政府は稼動中の原子炉のすべてに対し安全検査を命じ、3月17日、その安全性を確認、同23日「中国原子力エネルギーの父」といわれる中国科学院の欧陽予氏は「いま建設中の中国の原発は、第二世代の福島原発より安全性の高い第三世代で、事故率は1%以下」と語る。5月23日、津波対策を10mから25mに引き上げた。

この第三世代は溶融塩炉ではなく、加圧水型炉(AP)でフランスの検査会社と品質保証・品質管理契約が締結されているともいう。

「サーチナ」(3月16日)に「中国、トリウム溶融塩炉と進行波炉開発に照準」(窪田秀雄・日本テビア総合研究所副所長)があった。これによると「中国科学院は1月25日、・・・戦略的先導科学技術特別プロジェクトの一環としてトリウム溶融塩炉原子力システムの研究を開始することを明らかにした」。これによると開発計画は4期に分かれ、十数年後には実験炉の臨界達成、さらに数年後に実証炉の建設、二〇四〇年までに商業利用にまでもって行きたいとのこと。中国科学院の上海応用物理研究所が担当する(「創新2020」計画)。

日本の原子力利用エネルギー政策で、国としてこれほどの長期計画はあるのだろうか。トリウム溶融塩炉研究の第一人者―古田和男先生はすでに84歳、加速器溶融塩増殖炉AMBSを発明してからすでに31年、国際的にその業績は評価されているが、日本国内ではウラン原子炉メーカーや「御用」学者・学会に阻まれ、いまもマスメディアの話題にならない。このほど発売された「原発安全革命」(文春新書)の帯には<全く発想の違う「液体」「トリウム」「小型」

この原発なら福島もチェルノブイリも起きなかった!>と書かれている。国際的にロシア・チェコ・フランスのエンジニアと協力関係にあり、「中国が二年来強力に接近してきた」との記述がある(P178)。

最後にひとこと。

先日某大学の名誉教授は講演のあと、アメリカ、フランス、日本の三大原子力大国のなかで、漏れない原子炉を作れるのは日本の三社のみと豪語し、福島原発はアメリカのWH社製だが同社もいまでは東芝の傘下になっていると、事故の原因を他に転嫁するような態度であった。さらに中国の原発について、マネージメントが心配だ、黄砂のように放射能が来ないことを祈りたいとまで発言した。なんということを!、自分の頭の上の蝿も追えないくせにと立ち上がった。こんな「御用」学者が権力と原発メーカーなどに擦り寄り、偏った情報を撒き散らすのだ。

中国は確実に前へ向かって進みはじめている。

日本は欧米の10倍以上の原子力予算を費やしながら「エネルギー政策に迫力を欠く事態を招いている」(前掲書P66)。

どうするか、30年ほど前の公害反対運動のように、そう、市民が中心となって「青い空」と「魚の棲む川」を取り戻したあのときのように、政府や企業を追い詰めねばならない。もう政府や企業だけに任せておくことはできない。

ノーモア・フクシマ!!

♪あぁ、許すまじ、原発を!♪である。

(2011年5月23日 記

私の知人宅のバラ

ご主人さまと奥様の丹精のたまもの

2月の枝の剪定時には、ご主人様は命綱をつけて枝の剪定をされるとか

3階建ての各階の窓からは、心地よい風と共に

バラの香りが吹きぬけている

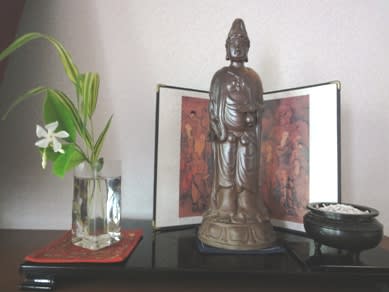

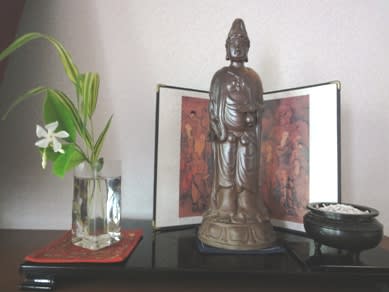

私の毎朝の仕事は

お地蔵さま 木製 作・信辰

真言は 【おん かかかび さんまえい そわか】

薬師如来さま 備前陶器製

(阪神淡路大震災で職場の上司から預かった)

(右手の指が地震の影響で欠けている)

(本来なら衆生を右手ですくい上げ左手の薬壺で救ってくださるのだが、はてさて)

真言は 【おん ころころ せんだり まとうぎ そわか】

この仏様に、香華をささげて真言を3回唱えることが、朝一番の日課です

(華は、わが狭庭に咲いているものをささげています)

お地蔵さま 木製 作・信辰

真言は 【おん かかかび さんまえい そわか】

薬師如来さま 備前陶器製

(阪神淡路大震災で職場の上司から預かった)

(右手の指が地震の影響で欠けている)

(本来なら衆生を右手ですくい上げ左手の薬壺で救ってくださるのだが、はてさて)

真言は 【おん ころころ せんだり まとうぎ そわか】

この仏様に、香華をささげて真言を3回唱えることが、朝一番の日課です

(華は、わが狭庭に咲いているものをささげています)

なんと あわただしい数日を過ごしたことか

テレビや新聞そしてラジオは

相も変らぬ同じたぐいの放送ばかり

自分の行事に飛び回っている間に

季節がしっかりと変わっていた

庭の木や花は

緑が増したり 白い花がやたら咲いていたり

梅の実も スモモの実も 目に見えるように大きくなってきた

どこからか

蚊までやってきた

今年は、梅雨が速いのだろうか?

テレビや新聞そしてラジオは

相も変らぬ同じたぐいの放送ばかり

自分の行事に飛び回っている間に

季節がしっかりと変わっていた

庭の木や花は

緑が増したり 白い花がやたら咲いていたり

梅の実も スモモの実も 目に見えるように大きくなってきた

どこからか

蚊までやってきた

今年は、梅雨が速いのだろうか?

危 機 常 在

「危機常在」、わたしがこの言葉をはじめて耳にしたのは89年の7月であった。そう、あの事件の、一月後のこと。

そのころ、わたしは中小企業事業団の海外投資アドバイザー(中国)を兼務、

名古屋から鹿児島までの西日本を担当して毎月一~二件の相談をわたしの事務所で受けていた。

わたしがそれまでの対中ビジネス(貿易)から対中投資アドバイザー(諮詢)に転じたのは83年で、すでにふたつの合弁製造業を設立・操業、この年の3月には日本料理店設立の契約調印を終えたばかりであった。

その前の年には、上海で五十数名の日本の中小企業家を集めた対中投資セミナーを上海当局と共催、中小企業事業団関西大学校(@姫路)事務局とは対中投資連続講座開催(7月)のプログラムを作成していた。

6月4日の、あのとき。

テレビの画面で戦車が学生を追いつめたとき、わたしはあぁ、これで対中ビジネスはしばらく開店休業かと、58年の「長崎国旗事件」による日中貿易中断の歴史を思い浮かべたが、翌週からも対中投資の相談は断続的に続き、7月開催の連続講座には定員を上回る応募者があった。

受講者もわたしも同大学校の宿舎に泊まりこみ、5日間の合宿講義。

最終日の最後の講座が、Sさんとわたしの対談、というよりはわたしがSさんの聞き手役を務めることになっていた。

Sさんは一部上場TE社の海外担当常務(のち代表取締役CEO、同会長を歴任)で、大阪ではお目にかかることはなかったが、上海の虹橋空港(大阪-上海は週三便しかなかった)とかホテルでは何度かお目にかかり、動物園横の同社合弁企業も見学するお付き合いがあった。

- そのとき、どこにおられましたか

- モスクワで商談中でした。

- 事件の発生はなんで知りましたか

- 本社からファックスで連絡が入り、展示会開催中の北京に電話しました

が通じませんでした。

- それで・・・

- 北京の展示会は長安街の民族宮で開催、社員たちは隣の民族飯店に宿泊していました。本社との通話でその付近が一番緊迫していることがわかりました。

- 上海にはモスクワから電話が通じました。上海は平穏であるとのことでしたが、重要書類と貴重品は手元に置いていつでも退去できるよう準備を指示しました。

- 上海から北京へ電話が通じたら、すぐ帰国するよう伝言を依頼。わたしはモスクワから北京へ電報で帰国命令を伝えました。

- 結果は・・・

- 北京の出張者(数名)は駐在員ひとりを残して即時帰国しました。

- これは中国の事件ではありますが、経営を取りまく環境にはいろんなリスクが潜在しています。平時にあっても「危機常在」の気持ちで取り組むのが経営者として当然心がけねばならないことではないでしょうか。

これはもう二十余年も前の話であるが、今回の地震・津波と原発事故で関係者から「想定外」の発言が繰り返されるのは、不見識ではないか。古老たちの話に耳を傾けて津波対策と避難訓練を実施していたところは、比較的人的被害が少なくすんでいる。まして、東電をはじめとする原発関係者が「想定外の津波の規模であった」とするのは、責任回避も甚だしい。

ネットで調べたら「八六九年の大震災-貞観地震(M8.3)」なることばを見つけた(中央大学文学部教授石井正敏「情報の歴史学」<よみうり・オンライン、4月21日>)。

「震災後がぜん注目をあびているのが、八六九年(貞観十一)に陸奥国(むつのくに)一帯を襲った大地震・津波です。年号をとって貞観(じようがん)地震あるいは貞観津波と呼ばれ、専門家の間では良く知られており、特に今回の大震災を予見させるものがあるところから注目されています」

石井先生は六国史の『日本三代実録』貞観十一年五月二十六日条の記事を引用され、その臨場感にあふれた文章は「まさにTVに映し出される大津波の状況と重なり、胸に迫るものがあります」と述懐されている。

さらに調べていくと、この貞観地震(津波)は歴史学者のみの常識ではなく、「理科年表」にも掲載されていて、科学を志すものならば一度は目にしている有名な地震であり、原発関係者であれば当然その建設にあたっての立地調査などでこの歴史的事実が注視されていたはずである。それをしてなお「想定外」といいえるのかどうか。

先日ある会合でリスクマネジメントの専門家にそのことを尋ねた。

当事者がそのことを知っていたかどうかはさておき、カネをいくらでも注ぎ込めば今回以上の津波にも対応できる原発を建設できるであろうが、そんな高コストの電力は使用できるであろうかという回答であった。安全とコストの話に振り替わったが、これはリスクマネジメントの専門家の立場をこえている。

愛読しているブログに次のコメントがついた平安神宮の紅しだれ桜の写真集が掲載されていた。

「今年の桜は、ひときわうつくしい。

東日本大震災で生きとし生きるものの無常と自然の移り変わりの日々変わらない姿を私たちの目に見せてくれているからか・・・・・

できる限り、今年の桜を愛でようと思う」

わたしは散り去っていった花にこころが移ろい、みどりにむせて日々をとまどい過ごしていたが、このブログの花を繰返し眺めているうちに、生きとし生けるものの重みにこころ打たれた。

わたしは上海の友人・知人にこの花を送り届け、がんばっているこころを伝えたいと思い、この桜の転送許諾を求めた。

数日後上海の知人(中国人)からメールが届いた。

「がんばれ 日本!

4月23日朝日新聞‘天声人語’で、島田陽子の詩を感動深く拝読。

震災後の日本への励ましに思えてならない。

原田さんのお便り又然り。頑張れ 原田!!

岩を縫って川は再び走り始める~ 」

わたしはこの「天声人語」を探した。

・・・〈滝は滝になりたくてなったのではない/落ちなければならないことなど/崖っぷちに来るまで知らなかったのだ〉▼しかし、〈まっさかさまに/落ちて落ちて落ちて/たたきつけられた奈落に/思いがけない平安が待っていた/新しい旅も用意されていた/岩を縫って川は再び走りはじめる〉(4月23日 「天声人語」)

いまは亡き島田陽子さんに感謝したい、黙祷。

(2011年4月30日 記)