ちょっとビミョーになってまいりました。

そういえば、アンブローズさんはゴールド虫でしたよね。

Suggestio veri, suggestio falsi.

Merkel's inflationary fretting may wake the bears from hibernation

(メルケルのインフレ・パニック、ベア派を冬眠から目覚めさせるか)

Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph:06 Jun 2009

そういえば、アンブローズさんはゴールド虫でしたよね。

Suggestio veri, suggestio falsi.

Merkel's inflationary fretting may wake the bears from hibernation

(メルケルのインフレ・パニック、ベア派を冬眠から目覚めさせるか)

Ambrose Evans-Pritchard

Telegraph:06 Jun 2009

It is lonely in the diminishing camp of bears, says Ambrose Evans-Pritchard.

衰退を続けるベア派陣営は寂しい。

Those of us who still question whether the world has purged its toxins are reduced to the same tiny band of moaning Druids from early 2007, when we shook our heads in disbelief as the carry trade swept Iceland to fresh madness and bankers laughed off sub-prime rot at Bear Stearns.

世界は本当に有毒物質を排除したのだろうか、といまだに疑問を抱く僕らは、2007年初旬から愚痴を言い続ける一握りのドルイド団並に戻ってしまった。

キャリー・トレードがアイスランドを狂気の新境地へと席巻し、バンカーがベア・スターンズでのサブプライム暴動を笑い飛ばす中、我が目を疑いながら頭を振っていた時と同じ面子だ。

We learned then to thicken our skins with walnut juice, lie down in dark rooms, and dissent from Goldman Sachs. Such seclusion is called for once again as Goldman replays its BRIC anthem and raises its oil forecast to $85 a barrel this year, betting that the world will roar back on a tidal wave of liquidity.

その後、僕らは図太くなることを学び、暗闇の中に横たわることを学び、ゴールドマン・サックスに異議を唱えることを学んだ。

ゴールドマン・サックスがBRIC賛歌をリピートし今年の原油価格予想をバレル85ドルに引き上げ、世界がまた流動性の大波に乗ると賭ける中、このような隔離が再び求められている。

It is perhaps unkind to mention that Goldman issued a $200 call at the top of the speculative frenzy last year, just before oil crashed, but they have broad shoulders.

去年の石油投機祭のピーク、つまり石油相場がクラッシュする直前に、原油価格は200ドルになる、と叫んだのはゴールドマン・サックスだったじゃないか、と言うのは意地悪かもしれないが、彼らは頼りになる。

Note that Total's Jean-Jacques Mosconi said markets are awash with so much crude that almost 100m barrels (a near record) are stored on tankers at sea. Note too that May electricity use fell 10pc in China's industrial hub of Guangdong from a year earlier. This is revealing, given that China's fiscal boost has reached peak and will fade later this year.

トタルのジャン=ジャック・モスコーニが、市場の石油余りが甚だしいために、海上のタンカーには(ほぼ新記録の)100百万バレル近くが蓄積されている、と言ったことに注意しなければならない。

また、中国の産業のメッカ、広東での5月の電力消費量が前年比-10%だった、ということにも注意しなければならない。

同国の経済刺激策がピークを迎え、今年中にはそれも薄れるということを思えば、これは多くのことを明らかにしている。

For guidance on where we are in this long-drawn saga, I look to Berkeley's Barry Eichengreen, author of the Great Depression classic Golden Fetters – which avoids the error of viewing the 1930s through a US prism.

この果てしなく続く物語のどのポイントに僕らがいるのかを知るべく、僕はバークレー大学のバリー・アイケングリーン、大恐慌に関する古典的作品『Golden Fetters』の著者に目を向けた。

件の作品は、米国のレンズを透して1930年代を観る、という過ちを回避している。

He has crunched the latest data with Trinity College Dublin's Kevin O'Rourke for VoxEU, concluding that the global rupture over the last nine months has been more violent than in the early slump. This is logical. Global debt leverage is much greater this time.

彼は最新データをトリニティ・カレッジ・ダブリンのケヴィン・オロークによるVoxEUと突き合わせて、過去9ヶ月間の全世界的危機はこれまでの不況よりも獰猛だとの結論を導き出した。

これは理にかなっている。

世界的債務レバレッジは、今回の方が遥かに大きいのだから。

The fall in industrial output has been roughly equal to the 1929-1930 stage for Germany and the Anglo-Saxons, but worse for Japan, France, Italy, and Eastern Europe. The collapse in world trade has been swifter: the global equity crash has been twice as bad. "It's a depression alright. The good news is that the policy response is very different. The question now is whether that response will work," they said.

工業生産高の落ち込みは、ドイツと米英勢は1929-1930年並になっているが、日本、フランス、イタリア、東欧はより深刻な事態になっている。

世界貿易の破綻はより迅速に訪れた。

世界的な株式暴落は2倍酷いものだった。

「確かに不況だ。良いニュースは、政策対応が大きく違っていることだ。今の問題は、その対応が効くかどうかだ」と彼らは言った。

The elastic was bound to snap back, just as it did in the bear rally of early 1931. Whether the underlying economy has begun to heal is another matter. World Bank chief economist Justin Yifu Lin said capacity utilization is running at an historic low of 50pc-60pc. Companies will have to fire a lot of workers. This is where the danger lies, and why he fears that deflation is creeping up on us.

伸びきったゴムは弾けてもとにもどるものだ。

1931年初頭のベア・ラリーと同じである。

経済基盤が直り始めていれば、話は別だ。

世界銀行のJustin Yifu Linチーフ・エコノミストは、設備稼働率は50-60%という歴史的低さだと語った。

企業は多数の従業員を解雇しなければならなくなるだろう。

ここにこそ、危険が潜んでいる。

また、だからこそ、彼はデフレが僕らに忍び寄るのを恐れているのだ。

Trade data from Asia are flashing warning signals again. Korea's exports were down 28.3pc in May, reversing the April rebound. Malaysia has slipped to -26pc, and India has touched a new low of -33pc.

アジアの貿易データは再び警報シグナルを鳴らしている。

5月、朝鮮の輸出は4月のリバウンドから一転して28.3%減少した。

マレーシアは-26%となり、インドも-33%という低迷記録を塗り替えた。

US freight data is getting worse, not better. The Association of American Railroads said traffic was down 22pc in the third week of May from a year earlier. Canadian freight was down 34pc.

米国の貨物輸送データは改善ではなく、悪化している。

米国鉄道協会によれば、5月第3週の輸送量は前年比-22%だったとのこと。

カナダの貨物輸送は34%減少した。

The American Trucking Association (ATA) said it saw fresh drops of 4.5pc in March and a further 2.2pc in April. Tonnage is down 13pc over 12 months. Bob Costello, the ATA's chief economist, said companies have not cut inventories fast enough to keep pace with declining sales. The contraction in truck volume has "accelerated".

米国トラック協会によれば、3月は4.5%と最も大幅な落ち込みを記録したが、4月は更に2.2%減少したと伝えた。

過去12ヶ月間の輸送量は13%減少した。

ATAのチーフ・エコノミスト、ボブ・コステロは、企業は売上の落ち込みについていけるほど迅速に在庫を減らしていない、と語った。

トラック貨物量の減少は「加速した」。

Yes, the Baltic Dry Index for bulk shipping of resources has quadrupled since January, but this reflects China's bid to stockpile metals while prices are low.

そう、天然資源の輸送におけるバルチック海運指数は1月以来4倍に上っているが、これは中国が安い間に金属を備蓄すべく買い捲っている状況を反映している。

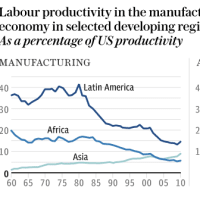

Stephen Roach, Morgan Stanley's Far East chief, fears an "Asian Relapse", saying the region is prisoner to its fatal dependency on exports to the West. The export share of GDP has risen from 36pc to 47pc across developing Asia over the last decade.

モルガン・スタンレーの極東チーフ、スティーヴン・ローチは「アジアの再発」を懸念して、アジアは重度の対欧米輸出依存症だと語る。

GDPにおける輸出の割合は、過去10年間にアジアの発展途上国の全てで、36%から47%に上昇した。

"China's incipient rebound relies on a time-worn stimulus formula: upping the ante on infrastructure spending in anticipation of an eventual rebound of global demand," he said. The strategy cannot work this time because Americans have exhausted their credit, and their desire to borrow. Consumption will fall from its peak of 72pc of GDP to the "pre-bubble norm" of 67pc, if not more.

「中国の初期のリバウンドは、使い古された経済刺激策に頼っている。つまり、最終的に世界的需要のリバウンドにつながることを期待した、公共事業に金をつぎ込むという方法だ。今回はこの戦略では駄目だ。米国勢は信用を使い切ってしまったし、借金しようという意欲も枯渇した。消費はGDP比72%というピークから『バブル前の標準値』である67%に下がるだろう。それ以下にならなければ、の話だが」。

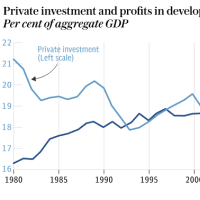

David Rosenberg from Gluskins Sheff expects Americans to retrench ferociously as 78m baby boomers face the looming threat of penury in old age. "The big story is that the personal savings rate hit a 15-year high of 5.7pc in April. I believe it could test the post-War peak of 15pc. Too many pundits are still living in the old paradigm of Americans shopping till they drop," he said.

グラスキン・シェフ・アンド・アソシエーツの主任エコノミスト、デービッド・ローゼンバーグは、78百万人のベビーブーム世代が老後の貧乏生活に直面するにつれ、米国人は猛烈な節約生活に入るだろうと予想する。

「個人の貯蓄率が4月には5.7%と15年ぶり最高になった、というのは大ニュースだ。私は戦後のピークである15%を試すことになるのではないかと思っている。アメリカ人は死ぬまで買い物をし続ける、という古いパラダイムに囚われている評論家が多過ぎる」と彼は言った。

If he is right, this will shatter the surplus economies of China, Japan, and Germany, unless they adjust fast to the new world order. Germany does not even seem to understand the problem it faces. Chancellor Angela Merkel lashed out last week at quantitative easing by the Fed, the Bank of England, and the European Central Bank, repeating the silly mantra that this will set off an inflationary storm.

ローゼンバーグが正しければ、中国、日本、ドイツが迅速に新たな世界秩序に合わせない限り、これはこの3カ国の黒字経済を粉砕することになるだろう。

ドイツは目の前にした問題を理解すらしていない様子だ。

アンゲラ・メルケル首相は先週、FRB、BoE、ECBのQEに食って掛かると、量的緩和はインフレの嵐を引き起こすなどという阿呆な言葉を繰り返した。

How can it do so when the velocity of circulation has collapsed, and unemployment is rising everywhere? The Fed's "monetary multiplier" ended last week at 0.867, half its average of 1.7 over the last decade. The credit mechanism is still broken. This is what happened in Japan in its Lost Decade.

循環の勢いが失われ、失業者がそこら中で増え続けている時に、どうしてそんなことが起こり得るのか。

FRBの『通貨乗数』は先週0.867になってしまったが、これは過去10年間の平均値1.7の半分だ。

信用メカニズムは相変わらず壊れたままだ。

これこそ日本が失われた十年に経験したことだ。

The ECB says the eurozone economy will contract until mid-2010, at best. Germany's trade association (Wirtschaftsverbände) warned Mrs Merkel last week that the credit drought threatens to become "life-threatening by the summer at the latest".

ECBは、ユーロ経済圏の経済は良くても2010年中旬まで縮小し続けるだろう、と言っている。

ドイツの貿易協会(Wirtschaftsverbände)は先週、信用枯渇の脅威は「遅くとも夏までに致命的な脅威」になるだろう、とメルケル夫人に警告した。

The list of countries in deflation is growing every month: Ireland (-3.5), Thailand (-3.3), China (-1.5), Switzerland (-1), Spain (-0.8), the US (-0.7), Singapore (-0.7), Taiwan (-0.5), Belgium (-0.4), Japan (-0.1), Sweden (-0.1), Germany (0).

デフレに突入した国のリストは、毎月長くなるばかりだ。

アイルランド-3.5%、タイ-3.3%、中国-1.5%、スイス-1%、スペイン-0.8%、米国-0.7%、シンガポール-0.7%、台湾-0.5%、ベルギー-0.4%、日本-0.1%、スウェーデン-0.1%、ドイツ0%である。

Yet markets seem to think otherwise, and this has its own awful consequences. Inflation fears have driven 10-year US Treasury yields to 3.86pc, a full point above levels in March when the Fed intervened to force rates down. US mortgage rates have jumped to 5.29pc. Gilts have reached 3.92pc, and French 10-year bonds are at 4.05pc.

しかし、市場はそうは考えていないようだし、これはまた独自の悲惨な結末をもたらすだろう。

インフレ懸念は米国10年債のイールドを3.86%に押し上げた。

FRBが力ずくで金利を押し下げるべく介入した3月と比較すると、丸1%高くなっている。

米国のモーゲージ金利は5.29%に跳ね上がった。

英国債のイールドは3.92%、フランスの10年債は4.05%である。

This bond revolt is enough to bring any global recovery to a shuddering halt. The irony is that those fretting loudest about inflation may themselves tip us into outright deflation, with all the perils of a debt compound trap. It is Angela Merkel who plays with fire.

あらゆる世界的回復に急ブレーキをかけるには、この債券の反乱で十分だ。

皮肉なのは、インフレで一番大騒ぎしている連中が、全面的デフレの底に僕らを突き落とし、全ての債務の危険を罠にしていることである。

火遊びしているのは、アンゲラ・メルケルじゃないか。