皆様、良いお年を。

World power swings back to America

(超大国の座は再び米国へ)

By Ambrose Evans-Pritchard, International Business Editor

Telegraph: 5:53PM BST 23 Oct 2011

World power swings back to America

(超大国の座は再び米国へ)

By Ambrose Evans-Pritchard, International Business Editor

Telegraph: 5:53PM BST 23 Oct 2011

The American phoenix is slowly rising again. Within five years or so, the US will be well on its way to self-sufficiency in fuel and energy. Manufacturing will have closed the labour gap with China in a clutch of key industries. The current account might even be in surplus.

不死鳥米国が再びゆっくりと飛翔しつつある。5年もすれば燃料、エネルギーの自給自足への道も確立するだろう。製造業は多くの主要産業において、中国との労働力ギャップを狭めるだろう。経常収支の黒字化すらあり得る。

Assumptions that the Great Republic must inevitably spiral into economic and strategic decline - so like the chatter of the late 1980s, when Japan was in vogue - will seem wildly off the mark by then.

この偉大なる共和国が経済的、戦略的な没落の循環に陥るのは回避不能だという思い込みであるが(日本ブームが巻き起こっていた1980年代終盤に言われていたことと酷似している)、これもその頃までには酷く的外れに響くようになるだろう。

Telegraph readers already know about the "shale gas revolution" that has turned America into the world痴 number one producer of natural gas, ahead of Russia.

小紙読者の皆様方は、米国をロシアを抜く世界一の天然ガス生産国と化した「シェールガス革命」について既にご存知である。

Less known is that the technology of hydraulic fracturing - breaking rocks with jets of water - will also bring a quantum leap in shale oil supply, mostly from the Bakken fields in North Dakota, Eagle Ford in Texas, and other reserves across the Mid-West.

しかし、水をジェット噴射して岩石を砕くハイドロリック・フラクチャリング技術も、主にノースダコタ州のバッケン油田、テキサス州のイーグルフォード油田、そして中西部全域に散らばる油田からの、シェールオイル供給を爆発的に伸ばすことだろうということは、そこまで有名ではない。

"The US was the single largest contributor to global oil supply growth last year, with a net 395,000 barrels per day (b/d)," said Francisco Blanch from Bank of America, comparing the Dakota fields to a new North Sea.

「米国は昨年、世界的な石油供給の増加に最も貢献した唯一最大の国だ。日産量は39万5千バレルだった」とバンク・オブ・アメリカのフランシスコ・ブランチ氏は言い、ダコタ油田を新たな北海油田になぞらえた。

Total US shale output is "set to expand dramatically" as fresh sources come on stream, possibly reaching 5.5m b/d by mid-decade. This is a tenfold rise since 2009.

次々と新たな油田が操業を始めており、米国のシェール油の生産量は「劇的に増加しそう」で、5年後までに日産量は550万バレルに達するかもしれない。

これは2009年当時の日産量の10倍にあたる。

The US already meets 72pc of its own oil needs, up from around 50pc a decade ago.

米国は既に72%の石油を自給している。

10年前は50%程度だった。

"The implications of this shift are very large for geopolitics, energy security, historical military alliances and economic activity. As US reliance on the Middle East continues to drop, Europe is turning more dependent and will likely become more exposed to rent-seeking behaviour from oligopolistic players," said Mr Blanch.

「この変化が暗示していることは、地政学、エネルギーセキュリティー、歴史的な軍事同盟、そして経済活動の意味において非常に重要だ。米国の中東依存度が低下し続けている中で、欧州の依存度は上昇しており、寡占的国々の資源をたてにしてたかり行為にさらされるようになりそうだ」とブランチ氏は述べた。

Meanwhile, the China-US seesaw is about to swing the other way. Offshoring is out, 're-inshoring' is the new fashion.

一方、米中のシーソー関係は逆方向に動こうとしている。

海外へのアウトソーシングは終わりを迎えつつあり、「リインショアリング(再国内移転)」が新たなブームとなっている。

"Made in America, Again" - a report this month by Boston Consulting Group - said Chinese wage inflation running at 16pc a year for a decade has closed much of the cost gap. China is no longer the "default location" for cheap plants supplying the US.

ボストン・コンサルティング・グループが今月発表したレポート、「メイド・イン・アメリカ再び」によれば、年率16%に上る過去10年間の中国の賃金上昇で、コスト格差の大部分は埋められてしまった。

中国はもはや、米国用に低コストで生産を行うための「デフォルト展開先」ではないのである。

A "tipping point" is near in computers, electrical equipment, machinery, autos and motor parts, plastics and rubber, fabricated metals, and even furniture.

コンピューター、電化製品、機械、自動車および自動車部品、プラスチックとゴム、組立金属、そして家具の生産すら、「転機」は目前だ。

"A surprising amount of work that rushed to China over the past decade could soon start to come back," said BCG's Harold Sirkin.

「この10年間に中国に殺到した仕事のうち、物凄い量がまもなく国内に戻り始める可能性がある」とBCGのハロルド・サーキン氏は言った。

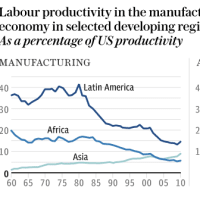

The gap in "productivity-adjusted wages" will narrow from 22pc of US levels in 2005 to 43pc (61pc for the US South) by 2015. Add in shipping costs, reliability woes, technology piracy, and the advantage shifts back to the US.

「労働生産性調整後の賃金」格差は、米国の2005年の水準の22%から2015年までには43%に縮まるだろう(対米国南部では61%)。

これに輸送費、信頼性の問題、技術の侵害行為、および米国への再アドバンテージ・シフトも加味してみよう。

The list of "repatriates" is growing. Farouk Systems is bringing back assembly of hair dryers to Texas after counterfeiting problems; ET Water Systems has switched its irrigation products to California; Master Lock is returning to Milwaukee, and NCR is bringing back its ATM output to Georgia. NatLabs is coming home to Florida.

「本国送還」リストは長くなり続けている。

Farouk Systems社は偽造品問題が発生した後、ヘアドライヤーの組立工場をテキサス州に戻した。

ET Water Systems社はかんがい製品の製造拠点をカリフォルニア州に切り替えた。

Master Lock社もミルウォーキーに帰還しつつあるし、NRC社はATM生産をジョージア州に再移転中だ。

NatLabs社はフロリダに戻りつつある。

Boston Consulting expects up to 800,000 manufacturing jobs to return to the US by mid-decade, with a multiplier effect creating 3.2m in total. This would take some sting out of the Long Slump.

ボストン・コンサルティングは、5年後までに最大80万人分の製造業における雇用が米国に戻り、乗数効果により合計320万人の雇用が生み出されるだろうと予測している。

これはロング・スランプの痛みを幾分和らげることだろう。

As Cleveland Fed chief Sandra Pianalto said last week, US manufacturing is "very competitive" at the current dollar exchange rate. Whether intended or not, the Fed's zero rates and $2.3 trillion printing blitz have brought matters to an abrupt head for China.

クリーブランド連銀のサンドラ・ピアナルト総裁は先週、現在の為替水準であれば米国の製造業の「競争力は非常に高い」と述べた。

意図してか否か、FRBのゼロ金利と2.3兆ドルに上る紙幣大増刷は、突如として中国を危機に陥れたのである。

Fed actions confronted Beijing with a Morton's Fork of ugly choices: revalue the yuan, or hang onto the mercantilist dollar peg and import a US monetary policy that is far too loose for a red-hot economy at the top of the cycle. Either choice erodes China's wage advantage. The Communist Party chose inflation.

FRBの行動は、中国政府にモートンの熊手(どちらも望ましくない選択肢)を突きつけた。

その選択肢とは、人民元を切り上げるか、ドル・ペッグを継続して、ピークを迎えている加熱経済にとって過剰に緩和的な米国の金融政策を輸入するかというものだ。

どちらの選択肢を選ぼうとも、中国の賃金アドバンテージは崩される。

中国共産党はインフレを選択した。

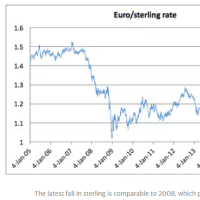

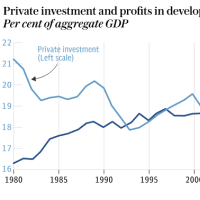

Foreign exchange effects are subtle. They take a long to time play out as old plant slowly runs down, and fresh investment goes elsewhere. Yet you can see the damage to Europe from an over-strong euro in foreign direct investment (FDI) data.

為替の影響は微かなものだ。

為替の影響は長い時間をかけて、老朽化した工場が稼動を緩慢に停止するにつれて、新規投資が別の場所へ向かうにつれて、表面化するのである。

しかし、ユーロが高過ぎるがために欧州が被った損害を、FDIデータの中に確認することは出来る。

Flows into the EU collapsed by 63p from 2007 to 2010 (UNCTAD data), and fell by 77pc in Italy. Flows into the US rose by 5pc.

対EU投資は2007年から2010年までの間に63%も激減した(UNCTAD調べ)。

また、対イタリア投資は77%も減少した。

対米投資は5%増加した。

Volkswagen is investing $4bn in America, led by its Chattanooga Passat plant. Korea's Samsung has begun a $20bn US investment blitz. Meanwhile, Intel, GM, and Caterpillar and other US firms are opting to stay at home rather than invest abroad.

フォルクスワーゲンはチャタヌーガのパサート工場を筆頭に、40億ドルの対米投資を行っている。

朝鮮のサムソンも200億ドルという大々的な対米投資を開始した。

一方、インテル、GM、キャタビラなどの米国企業は、対外投資を行うよりも国内に留まるという選択を行っている。

Europe has only itself to blame for the current "hollowing out" of its industrial base. It craved its own reserve currency, without understanding how costly this "exorbitant burden" might prove to be.

今の欧州産業基盤「空洞化」は自業自得だ。

このような「法外な負担」がどれほど高額になり得るのか理解することもなく、欧州は独自の準備通貨を切望したのである。

China and the rising reserve powers have rotated a large chunk of their $10 trillion stash into EMU bonds to reduce their dollar weighting. The result is a euro too strong for half of EMU.

中国と増え続ける同国の準備金は、ドル依存を軽減しようと、貯め込んだ10兆ドルの大部分をユーロ債に変えた。

その結果、ユーロはEMU加盟国の半数にとって高過ぎる水準に達してしまったのだ。

The European Central Bank has since made matters worse (for Italy, Spain, Portugal, and France) by keeping rates above those of the US, UK, and Japan. That has been a deliberate policy choice. It let real M1 deposits in Italy contract at a 7pc annual rate over the summer. May it live with the consequences.

その後、欧州中央銀行は金利を米国、英国、日本よりも高い水準に据え置いて、(イタリア、スペイン、ポルトガル、フランスにとって)事態を悪化させた。

あれは意図的な政策選択だ。

これによって、イタリアの預金は夏の間に年率7%も減少したのである。

結果を甘んじて受け入れるがいい。

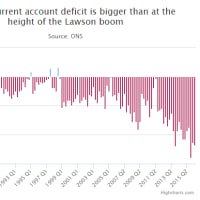

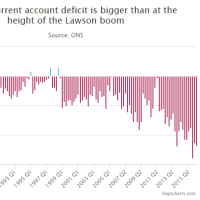

The trade-weighted dollar has been sliding for a decade, falling 37pc since 2001. This roughly replicates the post-Plaza slide in the late 1980s, which was followed - with a lag - by 3pc of GDP shrinkage in the current account deficit. The US had a surplus by 1991.

貿易加重ドルの水準は10年間下落し続けており、2001年比では-37%だ。

1980年代終盤のプラザ合意後の下落にほぼ匹敵しており、当時は(その後少し遅れて)経常赤字の中でGDPが3%縮小した。

米国は1991年までに貿易黒字を回復した。

Charles Dumas and Diana Choyleva from Lombard Street Research argue that this may happen again in their new book "The American Phoenix".

ロンバード・ストリート・リサーチのチャールズ・デュマ氏とダイアナ・コイレヴァ氏は、新著『The American Phoenix』の中で、このようなことが再び起こるかもしれないと論じている。

The switch in advantage to the US is relative. It does not imply a healthy US recovery. The global depression will grind on as much of the Western world tightens fiscal policy and slowly purges debt, and as China deflates its credit bubble.

米国へのアドバンテージ・シフトは相対的である。

米国が健全な景気回復を行うという意味ではない。

西側諸国の大半が緊縮財政を行い借金をゆっくりと清算する中で、また、中国が信用バブルを弾けさせる中で、世界的不況はまだ続くだろう。

Yet America retains a pack of trump cards, and not just in sixteen of the world's top twenty universities.

しかし米国は多くのカードを握っているし、それも世界の大学ランキング上位20校中16校の中に留まらない。

It is almost the only economic power with a fertility rate above 2.0 - and therefore the ability to outgrow debt - in sharp contrast to the demographic decay awaiting Japan, China, Korea, Germany, Italy, and Russia.

この国は、日本、中国、朝鮮、ドイツ、イタリア、ロシアを待ち構える人口減少とは際立って対照的に、出生率が2.0を超える、従って借金を成長によって乗り越えられる、ほぼ唯一の経済大国なのである。

Europe's EMU soap opera has shown why it matters that America is a genuine nation, forged by shared language and the ancestral chords of memory over two centuries, with institutions that ultimately work and a real central bank able to back-stop the system.

欧州のEMUメロドラマは、米国が、共通の言語と受け継がれた2世紀分の記憶によって作り上げられ、最終的には機能する機関と制度を支えることの出来る真の中央銀行を有する、正真正銘の国家であることは重要なのだ、という理由を見せ付けた。

The 21st Century may be American after all, just like the last.

21世紀は結局のところ、20世紀のように、米国の世紀となるかもしれない。