石川の観光スポットレポート (No.1425)

◇北国街道・富樫館跡 中世の歴史に触れる- 1 ①

10月27日のボランティアガイド「まいどさん16期生」”よるまっし16会の勉強会で野々市市の「北国街道・富樫館跡 中世の歴史に触れる」に参加した。

〇富樫館跡の石碑

富樫館跡は富樫氏代々の居館跡で、守護所として当時の加賀の政治・経済の中心地となった所でした。館はこれまで江戸時代の絵図や文献によって住吉地内であったと伝えられていましたが、特定するに至っていませんでした。しかし、平成6年度の発掘調査で、館の堀の一部が確認され、館は石碑から約400m離れた場所であることが確認されました。

石碑は1967年(昭和42)6月に金沢工業大学と富樫卿奉賛会が「富樫氏累代の居館したところ富樫城とも言い九艘川と新兵衛川を外壕した区域である」として建立しました。

■写真は富樫館跡の石碑

■写真は北鉄宏大前駅近くの山川館跡看板

〇大乗寺旧祉(跡)

大乗寺は、当初富樫家尚により密教寺院として創建された。永仁元年(1293)越前永平寺三世にもなった徹通義介(てっつうぎかい)が招かれ、加賀国最初の曹洞宗の寺となった。

その後弟子の瑩山紹瑾(けいざんじょうきん)に継承され、やがて紹瑾は現羽咋市に永光寺(ようこうじ)を開き曹洞宗の拠点とした。永光寺を継承した明峰素哲は南北朝初期に大乗寺に戻り、押野庄地頭富樫家善の支援を得て曹洞宗禅道場整備を進め、多くの門弟を育成した。その後2か所移転をし、江戸期期に現在の野田山に移転した。

■写真は大乗寺旧跡石柱

■写真は大乗寺跡看板

■写真は現在の大乗寺

〇布市(ぬのいち)神社

創立は寛弘6年(1009)富樫家国が邸内に祠堂を営み三柱の神像を安置したのに始まり、文治5年(1190)9月13日に富樫泰家が住吉三神を祀り併せて先祖忠頼の木像を奉斎して護国神社と称したと伝える。長享年間富樫家の滅亡のため社運が衰微したが、元和元年(1615)前田利常が調査の結果、寛文9年(1668)宮田1500歩を附せられたという。

明治初年(1889)村社に列し、同12年5月富樫郷住吉神社と改称し、大正3年(1914)6月19日無格社八幡社及び照日八幡神社の二社を合祀し布市神社と改称し、同4年11月6日神饌幣帛料供進神社に指定された。

・御祭神:応神天皇 天照大神 底筒男命 中筒男命 上筒男命 富樫忠頼

・住所:野々市市本町2丁目14-16

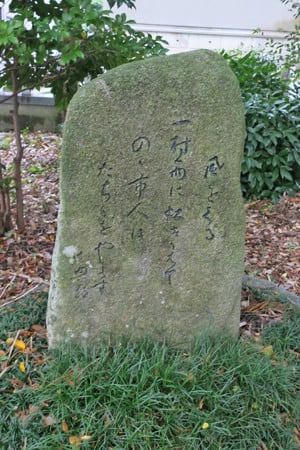

聖護院道興は文明18年(1486)「風おくる 一村雨に 虹消えて のヽ市人は たちもをやます」を詠んだ。

■写真は聖護院道興の句碑

■写真はイチョウ

■写真は灯篭

■写真は狛犬

参考資料:片岸恵治氏資料、インターネット(野々市市他)

撮影日:2018.10.29

(つづく)