とり(隹)のイメージ以外の音符字は、すべて隹の発音を利用した形声字です。

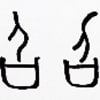

隹 スイ・サイ 隹部

解字 比較的小さいとりを描いた象形。ひろく、とりを意味する。[甲骨文字辞典]によると、単独ではほとんどが発語の助字の用法だという(現在の惟イなど)。この意味は唯イ・維イの字にも残っている。隹を音符に持つ字は多いが、「とり」以外は、発音を利用した形声文字である。

意味 (1)とり(隹)。ふるとり(隹)。鳥の総称。 (2)ふふどり(カッコウの古称)。きじばと。

部首としての隹

隹は、部首「隹ふるとり」になる。漢字の上辺や右辺などにつき隹(とり)の意味を表す。

常用漢字 9字

隻セキ(隹+又の会意)

雇コ・やとう(隹+音符「戸コ」)

集シュウ・あつまる(隹+木、会意)

雄ユウ・おす(隹+音符「厷ユウ」)

雅ガ・みやび(隹+音符「牙ガ」)

雑ザツ・まざる(隹+九+木の会意)

雌シ・めす(隹+音符「此シ」)

難ナン・かたい(隹+音符「漢の左辺」)

離リ・はなれる(隹+音符「离リ」)

音符としての隹

碓タイは石の上に隹とりがいるのでなく、椎ツイは木に隹とりが止まっているのではない。

音符として用いられる隹は「とり」をかたどった象形だが、音符イメージが「とり(隹)」の字は少ない。その大部分は隹スイおよびその変化した発音が利用される。漢字字典で隹の発音を確認すると、漢音・呉音ともスイであり、これ以外では漢音でサイがある。一方、音符字での音変化をみると、スイ・イ・シュウ・シン・タイ・チ・ツイ・ユイの8種類がある。隹の基本音のスイ・サイはサ行の音であり、イはスイからスが脱落した形、ユイはその変形と考えると、残るのはタイ・チ・ツイのタ行音である。これらは会意の音から派生したと考えられる。

漢字ができる前から発音があった。

中国で漢字が使われ出したのは約3,500年前の甲骨文字であり、さらにその萌芽期間をふくめた約4,000年前の文字以前は、言葉だけのコミュニケーションが行われていた。この言葉による伝達はかなり完成の域に達していたと考えられる。漢字ができると「とり」の象形からできた「隹」の字は、その発音を表すスイ・サイが、「とり」の意味を超え発音記号として活躍をはじめる。例えば、「だれ?」といった疑問詞はスイ(現在の中国語ではshéiシェイ)という発音だったので、隹スイの発音をもつ隹を利用し、そこに話す意味の「言」をつけた誰スイで「だれ?」を表した。

また、「ただ」(それだけ)という副詞はユイ(現在の中国語でwéiウェイ、古音でʎǐwəiイウェイ)という発音だったので隹スイの発音を利用して似た発音のユイにし、これに口をつけた唯ユイで「ただ・それだけ」の意味を表した。こうした漢字の音だけを利用する方法は、どの漢字にもあるが、特に隹スイの字はそれが甚だしい。したがって、碓タイは石の上に隹とりがいるのでなく、椎ツイは木に隹とりが止まっている意味ではない。

私は隹の音符字をまとめるにあたって以上のことがらを悟るのにだいぶ時間がかかった。それは[字統]が隹のいくつかの音符字に「隹とり占い」という概念をもちこんで説明をしていたからである。これを用いるといくつかの字は説明できるが、残りの字の説明に行き詰まる。また「隹とり占い」が実際にあったのかも定かでない。こうした試行錯誤でたどりついた私の結論は、「とり(隹)のイメージ以外の音符字は、すべて隹の発音を利用した形声字である。」

イメージ

「とり」(隹・進・暹・維・讐・售)

「形声字」(誰・唯・雖・惟・帷・推・錐・騅・椎・碓・堆・稚)

音の変化

スイ:隹・誰・雖・推・錐・騅 イ:維・惟・帷 シュウ:讐・售 シン:進 セン:暹 タイ:堆・碓 チ:稚 ツイ:椎 ユイ:唯

とり

維 イ・ユイ・つなぐ・つな・これ 糸部

解字 「糸(ひも)+隹(とり)」の会意形声。金文は、隹の足にフックのようなものをかけて又(手)でもち、糸(ひも)をつけた形。篆文以降、フックと又(手)はとれている。意味はひもで隹(とり)をつなぐ意を表わす。また、つないだつな、張りづな、つなを張ってささえる意となる。

意味 (1)つなぐ(維ぐ)。ささえる。「維持イジ」 (2)すじ。糸。「繊維センイ」 (3)つな(維)。大もとになるもの。「維綱イコウ」(おおづな。のり・おきて) (4)これ(維)。発語の助字。次の語を強調する。「維新イシン」(これ新た。すべてが改まって新しくなる) (5)ユイの発音。「維摩経ユイマキョウ」(大乗経典のひとつ。長者の維摩が解脱ゲダツの境涯を得る教え)

進 シン・すすむ・すすめる 辶部

解字 金文は隹スイ(とり)の左横に彳(ゆく)、下に止(あし)が付いた会意形声。隹が止(あし・あるく)で彳(ゆく)形。篆文は彳と止が合体して辵チャクになり、現代字は辵⇒辶に変化した進になった。辶は移動する意味であり、隹が移動するとは、空を飛ぶ意。隹は飛んで上昇して前にすすむ。したがって、進の字には、①上昇する。②前にすすむ。の二つの意味がある。

意味 (1)すすむ(進む)。前に出る。「前進ゼンシン」 (2)すすめる(進める)。前に出させる。「進軍シングン」(軍隊を進める) (2)のぼる。あがる。「昇進ショウシン」(地位がのぼりすすむ)「進捗チンチョク」(①官位などをあげる。②物事がはかどる) (3)ささげる。たてまつる。「進上シンジョウ」

暹 セン・すすむ 日部

解字 「日(太陽)+進シン⇒セン(すすむ)」の会意形声。日が進み、のぼる意。日の出。

意味 (1)すすむ。太陽がのぼる。「起きて朝日の暹(すす)むを看(み)る」(宋・王安石の詩)。 (2)国名。「暹羅センラ」(シャム・シャムロ。今のタイ国)

讐[讎] シュウ・あだ・むくいる 言部

解字 「隹(とり)+隹(とり)+言(いう)」の会意。[字統]は「当事者の双方から隹とりを贄シ(にえ。神への供え物)として差し出し、訴訟で言い争うこと」とする。双方が相争うことから、仇讐キュウシュウ(あだ・かたき)の意とする。

意味 (1)あだ(讐)。かたき。讎シュウは同字。仇キュウとも書く。「仇讐キュウシュウ」(あだ・かたき)「怨讐オンシュウ・エンシュウ」(うらんでかたきとすること)「恩讐オンシュウ」(他人からのめぐみと憎しみ)「恩讐の彼方に」(菊池寛の短編小説。かたき(讐)討ちの若者が相手の僧のトンネルを掘る慈悲の仏恩に感動してあだ討ちをやめる物語) (2)むくいる(讐いる)。しかえしをする。「復讐フクシュウ」

售 シュウ・うる 口部

解字 もと、讐シュウ(むくいる)の俗字。讐の隹隹⇒隹、言⇒口に略した形。むくいる・しかえす意から転じて、うる(売る)意味の字となった。

意味 うる(售る)。売る。「售価ショウカ」(うり値)「售貨ショウカ」(物をうる)

形声字

誰 スイ・だれ 言部

解字 「言(いう)+隹(スイ)」の形声。自分の知らないことを相手に問いかける(言う)ことを誰スイという。隹は「とり」の意味はなく、発音のみを表す。文字がないときから、これは何かと問いかける時にスイと言った。たまたま隹とりの発音がスイだったので、この文字を用いて発音のみを表した。のちに言をつけて問いかける意味を補足した。

意味 だれ(誰)・たれ・どの人。「誰何スイカ」(呼びとがめる)「誰彼だれかれ」(あの人この人。不特定の人)

唯 ユイ・イ・ただ 口部

解字 「口(いう)+隹(スイ⇒イ・ユイ)」の形声。イという音を口から出すことで、①「はい」と承知する意を表す。②ユイの発音で、ただ(唯)。それだけ。ひたすらの意味を表す。

意味 Ⅰ. イの発音:はい。承知する。「唯々諾々イイダクダク」(人の意に従う) Ⅱ. ユイの発音:ただ(唯)。それだけ。ひたすら。「唯一ユイイツ」(ただ一つ)「唯我独尊ユイガドクソン」(ひとりよがり)

雖 スイ・いえども 隹部

解字 「虫(虫が食い侵す)+唯(承知する)」の会意形声。承知したことを侵されること。「いえども・ではあるが」等、逆説の関係を表す助字として使われる。

意味 いえども(雖も)。~ではあるが。たとえ~でも。「雖然スイゼン」(然(しか)りと雖(いえど)も」「中不雖遠不矣チュウフスイエンフイ」(中(あたら)不(ず)と雖(いえど)も遠(とお)から不(ず)矣(だ)※矣イは句の最後につけて断定・推量・詠嘆などを表す。

惟 イ・ユイ・おもう・ただ 忄部

解字 「忄(こころ)+隹(スイ⇒イ・ユイ)」の形声。イの発音で、心に思う意となる。また、唯イに通じ承諾の意となる。ユイの発音で発語の助字である「これ」「この」になる。

意味 (1)おもう(惟う)。よく考える。「思惟シイ」(心に深く考え思う) (2)はい。承諾の返事。(=唯)「惟惟イイ」(はいはい。=唯唯) (3)ただ(惟だ)。もっぱら。(=唯)「惟(た)だ命(メイ)に是(これ)聴(き)く」(何事もただ命令のままにしたがう)

帷 イ・とばり 巾部

解字 「巾(ぬの)+隹(イ)」の形声。イは囲イ(=圍。かこう)に通じ、まわりを囲う巾(ぬの)の意。室内や野外で囲むように張るたれまくをいう。帷イと囲イは、上古音・中古音でも同音(匣微)。

意味 (1)とばり(帷)。室内を仕切るため垂れさげる布。たれぎぬ。(=幃イ)。「帷帳イチョウ」(①とばり。②垂れ幕。作戦会議をする所) (2)たれまく。「帷幄イアク」(帷は、たれまく。幄は、ひきまく。幕をはりめぐらし作戦計画をする場所。幃幄イアク)「帷幕イバク」(垂れ幕。作戦会議をする所) (2)車の覆い。柩の覆い。覆いかくすもののたとえ。「夜の帷とばり」 (3)[国]「帷子かたびら」とは、①裏をつけない絹や麻の一重の着物。夏に着る。②几帳などに掛け、隔てとした布。③「経帷子きょうかたびら」(葬式のとき、死者に着せる白麻などの着物)の略。

推 スイ・おす 扌部

解字 「扌(手)+隹(スイ)」の形声。手で押してうごかすことをスイといい、隹の発音であるスイを用いた。説文解字は「排ハイ也なり」とし、手でおしのける意とするが、現在は「おす」意味で用いる。

意味 (1)おす(推す)。おしだす。おし動かす。「推進スイシン」 (2)うつる。移り変わる。「推移スイイ」 (3)おしはかる。「推察スイサツ」「推量スイリョウ」

錐 スイ・きり 金部

解字 「金(金属製)+隹(=推。スイ)」の形声。スイは推スイ(おし動かす)に通じ、先のとがった金属を推し動かして穴をあけるキリ。

意味 (1)きり(錐)。木に穴をあける道具。「立錐リッスイ」(錐を立てる)「立錐の地」(錐を立てるほどの極めて狭い土地) (2)きりのように先がとがった形。「円錐エンスイ」(平面上の円周とその上方の一点を結んでできる内側の立体)「角錐カクスイ」(平面上の多角体とその上の1点を結んで囲まれる多面体) (3)筆の異呼称。「毛錐モウスイ」(筆の先が錐に似ることから)

騅 スイ・あしげ 馬部

連銭葦毛レンセンあしげの馬

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13162476

解字 「馬(うま)+隹(スイ)」の形声。[説文解字]は「馬の蒼黑(あおぐろ)雜毛なるもの。馬に従い隹の聲(声)」とし、馬の毛色のひとつ。日本で「あしげ(葦毛)」をいう。

意味 あしげ(騅)。あしげの馬。馬の毛色で、白の毛に黒色・濃い褐色などの差し毛のあるもの。楚の項羽の愛馬の名として知られる。「連銭葦毛レンセンあしげ」(葦毛に銭を並べたような灰白色のまだら模様のあるもの)

椎 ツイ・スイ・つち・しい 木部

解字 「木(き)+隹(ツイ)」の形声。ツイは槌ツイ(つち)に通じ、木のつち(槌)をいう。また、木槌の材料となるシイの木を表す。このほか堆ツイ・タイ(積みあげる)に通じ、骨が積み重なる背骨の意ともなる。

意味 (1)つち(椎)。物を打つ道具。「鉄椎テッツイ」(=鉄槌)「椎鑿ツイサク」(つちと、のみ。大工道具) (2)うつ。打ちたたく。 (3)しい(椎)。ブナ科の高木。材は堅く木槌の材料となる。「椎茸しいたけ」 (4)せぼね。「脊椎セキツイ」「胸椎キョウツイ」(脊椎骨の胸の部分)「頸椎ケイツイ」(脊椎骨の最上部の首の骨)

碓 タイ・うす 石部

苗族の碓(中国の検索サイトから。原サイトなし)

解字 「石(いし)+隹(タイ)」の形声。タイは搥タイ・ツイ(うつ・たたく)に通じ、横杵の一端を足で踏んでつく石のうすをいう。ふみうす。

意味 (1)うす(碓)。ふみうす。からうす。横杵の一端を足でふんでつくうす。「碓声タイセイ」(石うすをつく音)「碓舂タイショウ」(碓は、ふみうす、舂は、つく意。ふみうすでつく) (2)地名。「碓氷峠うすいとうげ」(群馬県旧碓氷郡と長野県北佐久郡との境にある峠)

堆 タイ・ツイ・うずたかい 土部

解字 「土(つち)+隹(タイ)」の形声。タイは陮タイ(おか)に通じる。陮タイは「阝(おか)+隹(タイ)」で、タイという名の丘。堆タイは土のおかをいう。また、土がうずたかい・土をつみあげる意となる。

意味 (1)うずたかい(堆い)。積みあげる。「堆積タイセキ」「堆肥タイヒ」「堆朱ツイシュ」(朱漆を厚く塗り、それに模様を彫った漆器) (2)おか。小さい丘。「大和堆やまとタイ」(日本海中央部に位置する海中の浅い丘。日本海有数の好漁場)

稚 チ・いとけない 禾部

解字 「禾(さくもつ)+隹(チ)」の形声。チは遅チ(おそい)に通じ、成長が遅れて短く小さい作物を示す。転じて、いとけない意となる。「禾+遅チ」の𥣔チは稚の異体字。

意味 いとけない(稚い)。おさない。わかい。「幼稚ヨウチ」「稚拙チセツ」(幼稚でへたなこと)「稚魚チギョ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

最新の画像[もっと見る]

-

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

「ライブドアブログ」に引っ越しました。

3ヶ月前

-

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

4ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

-

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨウ」

4ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

-

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「摂セツ」

4ヶ月前

-

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

-

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

漢和辞典 使った感想(6) 「新潮日本語漢字辞典」(新潮社)

5ヶ月前

「漢字の音符」カテゴリの最新記事

「goo blogサービス終了」についての対応

「goo blogサービス終了」についての対応 音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」

音符 「身シン」 <からだ> と 「射シャ」「謝シャ」「麝ジャ」 音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」

音符「念ネン」 と 「捻ネン」「鯰ネン」「稔ジン」「唸テン」 音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘...

音符「叟ソウ」<手に火(灯り)を持つ> と 「捜ソウ」「痩ソウ」「嫂ソウ」「艘... 音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ...

音符「容ヨウ」<とりいれる> と「溶ヨウ」「熔ヨウ」「鎔ヨウ」「榕ヨウ」「蓉ヨ... 音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ...

音符「召ショウ」<めす・まねく> と「招ショウ」「沼ショウ」「昭ショウ」「紹シ... 音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」

音符「足ソク」< あ し > と「促ソク」「捉ソク」「齪セク」 音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「...

音符 「聶ショウ」 <耳をよせあう> と 「囁ショウ」「懾ショウ」「鑷ジョウ」「... 音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」

音符「阿ア」<まがる・おくまる> と 「痾ア」「婀ア」 音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

音符「臧 ゾウ」 <おさめる> と 「蔵ゾウ」「臓ゾウ」「贓ゾウ」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます