あなたの後ろに、ろくに車間距離も空けずに続く乗用車、

その運転席に見える高齢のドライバーが

ひょっとして認知症なのではないかと

不安に思われたことはないだろうか?

(てかアルコールとか薬物とかの方が

実はずっと怖い状況なのだろうが…)

日本では昨年6月の道路交通法の改正により、

それまで野放し状態だった認知症ドライバーに対して

多少の制限が加えられることになった。

とはいえ、かなりの認知症があっても平気で運転を

続けている人はかなり多いと思われる。

認知症があっても安全に運転できる人も多いだろう。

認知症患者には、どの時点で

どのように車の運転をあきらめさせるべきか。

日本よりはるかに車に依存した社会、アメリカでは

一層むずかしい問題のようである。

Driving While Demented 認知症状態での運転

By Paula Span米国神経学会が運転と認知症についての10年前のガイドラインを見直し、更新するに際して、専門家たちによる明解な提言がなされると期待されていた。例えば特定の試験で一定の得点がとれれば懸念なくショッピング・モールに行くことができるが、特異的な行動が見られれば運転は危険で、車の鍵の返上が必要となることを意味するといった具合にである。

しかし、期待に反して、月曜日、トロントの年次総会でその報告が学会の小委員会から発表された時、その報告結果によって、この問題がいかに複雑であるかということが改めて示された。

その報告は系統的かつ綿密なもので、神経内科医が患者と一緒にこの問題にいかに取り組むべきかを明らかにすべく質の高い422の研究を解析している。そしてその報告結果は、専門家たちが現時点では厳然と言えない(あるいは言おうとしない)ということを私たちに多く教えてくれている。

そもそも(一般に高齢のドライバーだけでなく)軽度認知症の人が運転してよいかどうかという問題を取り上げてみよう。「一つのグループとして軽度認知症の患者が危険な運転をするリスクが実質的に高いことを示すデータが、臨床医から患者ならびにその家族に提示されることになれば、運転を止めさせることが強く考慮すされることになる」とこの報告は示している。

しかし、報告には、軽度認知症のかなりの人(研究により、41%~76%)が路上での運転試験に合格していることがいくつかの研究から報告されている点も言及されている。米国の多くの地域で、運転できないことがひきこもり・孤立化や他の多くの現実的な問題に直結し得るということを考慮に入れながらも、そういった人たちは自分の車を明け渡さなければならないのだろうか?

「私たちには、認知症については血中アルコール濃度のようなものを持っていません」と、ニューヨークのMontefiore Medical Center 老年精神医学の Gray Kennedy 部長はインタビューに対してそう答える。「そのような標準的な指標がないのです」。しかし、飲酒している運転者がなんらかの機能障害を示すのと同じように、認知症は、高齢の運転者が視力、聴力、あるいは反応時間の低下と相俟って、直面する危険性に拍車をかけることになると、彼は指摘する。

事実、Kennedy 氏が以前会長を務めたアメリカ老年精神病学会はより厳格な基準を用いている。「我々の提言は、一度認知症の診断を受けたなら運転を止めるべきだというものです」

公式なものではないが、彼は『お孫さんルール』を考えている。もし患者の子供らが、患者が運転する車に患者の孫にあたる自分たちの子供を乗せたくないと感じたら、その運転者は孫にけがをさせる前に鍵を手放す必要があるというものである。

今回、学会の報告がまさに提供しているのは、危険性の高い運転となっている可能性を最も正確に特定する要因の相対的順位付けである。たとえば Clinical Dementia Rating と呼ばれる検査法、過去数年間の事故や交通違反キップの前歴、あるいは『攻撃的あるいは衝動的な人格特性』(個人的には、もし認知症でないとしてもこういった人間にはハイウェイにいてほしくないものだが、短気な人間であるということそのものに違法性はない)などが重視されている。

事故のより正確な予測因子の一つに、世話をする人による評価が挙げられる、と、この報告は強調している。もし、認知症の親や親せきが危険な状態で運転しているとあなたが訴えるのであれば、それは正しい可能性が高い。自分の信念を曲げないことだ。

「今回の報告をもし私が書いていたなら、危険が見過ごせなくなったという時期の最良の判定者はご家族の皆さんであり、その時には医師たちから権限を持って通告してもらうよう依頼すべきであるという点を強調していたでしょう」と Kennedy 医師は言う。「危険を回避すべき人間は私たち医師なのです」外来診療中の彼の忠告に効果がないことがわかれば、彼は患者に手紙を書き、運転を止めるよう伝えるという。さらに手紙にも効果がない場合には、州の運転管理部門へ通告するためのオンラインの書式を手元に備えている。

そこまでするのは、今回の報告でも認められているように、全く信用できない要因の一つが認知症ドライバー自身による自分の能力についての判断だからである。軽度のアルツハイマー病患者は、その94%が自分自身を安全なドライバーだと評価していたという研究結果を、この報告は引用している。しかし、実際に路上での検査に合格したのはわずかに41%であった。

「患者の自己評価…それはその患者が安全に運転することの決定には役に立たないことが立証されている」、今回の報告はこのように結論づけている。しかし、おそらくそんなことは皆さんにはとっくにご承知のことだろう。

日本では、75才以上の高齢者に対して、

運転免許更新時に予備検査が行われるようになった。

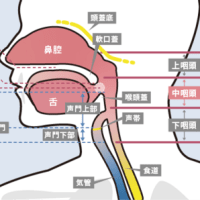

時間の見当識、手がかり再生、時計描画の3つの検査が

行われるが、このうち記憶力を評価する手がかり再生は

結構鬼門のように思われる。

いくつかのイラストを見て覚え、それと関係のない課題を

こなした後で、覚えたイラストを答えさせるというものだ。

正直言って、MrK にはこれに楽々合格できる自信はない。

明日は我が身の警察のお偉方も立派にご決断されたものである。

ま、現在のところそれらのテストができないことで

即免許取り消し、というわけではないのだが。

そもそも運転技術や安全認識といったものは認知機能だけで

左右されるものではない。

また運転の安全性にかかわる認知機能は

運転免許更新の際のマス・スクリーニング的検査だけで

判別できるものではないと思われる。

現状では日本でも、記事中にあるように、

家族の判断に依存しているところが大きいが、

本人に納得させることは容易ではないし、

もっとも、そんな家族が身近にいないという人も多いだろう。

今後ますます高齢者人口が増加する日本では、

さらに深刻な問題となるのは間違いない。

今から真剣に取り組んでゆく必要があると思うのだ。