「哲学対話」とは、5人から20人くらいで輪になって座り、一つのテーマについて自由に話しをしながら、いっしょに考えていくものだ。

哲学を「対話」という形で行う試みは、欧米の学校で子どもたちの思考力を育てるための方法として始まった。欧米の社会では、もともと自分の考えや意見を持つことが許容されているし、求められもする。

考えることにも議論することにも慣れているし、自分の意見をしっかり主張する。

だから「考えること」そのものを専門にする哲学も、認知されている。

議論と自己主張は、その気になれば屁理屈とレトリックでも立派にこなせる。

頭がよくても、ただ口が達者で他人のあら捜しをするのが得意な人もいる。

悪知恵ばかり働く輩もいる。

思考力があっても、自分を正当化するための道具や、悪事を行うための狡猾さになってしまっては意味がない。

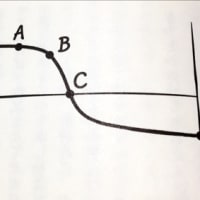

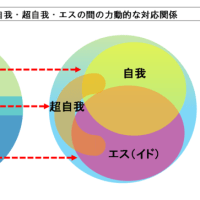

思考は、論理的で一貫性がないといけない。

だがそれだけではなく、他人や物事に対してのみならず、自分自身に対しても批判的・反省的でなければならない。

柔軟で自由でなければならず、バランスや公平さも必要である。

そういう観点から、70年代のアメリカで、子どもから学べる哲学の教材と方法が考案された。

その核心は、「哲学」と呼ばれる分野の知識を理解して習得することではなく、考えることを“身をもって”学ぶことである。

それには「対話」という形がふさわしい。

そこで生徒たちは、互いに意見や疑問を出し合い、いっしょに考える力を磨いていく。

たんに思考力や判断力など知的能力の育成だけを目指しているのではない。

それと同時に、自ら考えて判断する主体性と責任感、自分の考えを言葉で表現し、他者の意見を聞くコミュニケーション能力、お互いに共感し、相手を尊重し、自分と他者の違いを受け止める寛容さなど、さまざまな資質を育もうとしている。

一般的な哲学とは、「問い、考え、語る」ことである。

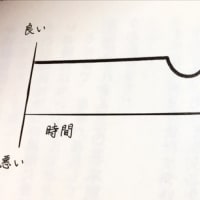

私たちは「問う」ことではじめて「考える」ことを開始する。

思考は疑問によって動き出すのだ。

ただ頭の中で考えるだけでは、ぼんやりとした想念が浮かんでは消えるだけである。

だから「語る」ことが必要になる。

きちんと言葉にして語ることで、考えていることが明確になる。

そしてさらに問い、考え、語る。

これをくり返すと、思考は哲学的になっていく。

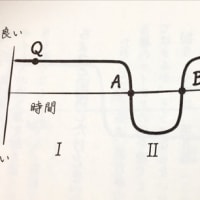

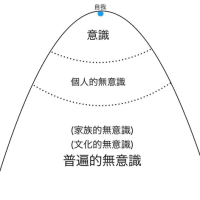

このような「問い、考え、語る」という意味での哲学は、自問自答しながら「自己との対話」を通して一人で行うこともできる。

だが、それは孤独でつらい作業である。

自分に語りかけていても、途中で行き詰まり、堂々巡りするだけで埒が明かない。

凡人には退屈で嫌になるような作業である。

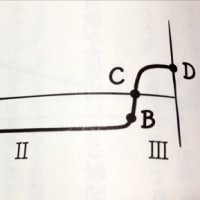

ところが、他の人といっしょにやると、考えるのは楽しい。

他の人と話し、語りかけ、応答してもらえればうれしいし、嫌にならず続けられる。

だからそのような「考える体験」としての哲学は、他者との「対話」という形をとる。

参加者の多様性は、対話が哲学的になるためにとても重要であり、多様な他者の考えを聞き取る力も磨かれる。

つまり私たちがめざす「哲学対話」の形とは、いろんな人たちが集まって「問い、考え、語り、聞くこと」なのである。

(梶谷真司著「考えるとはどういうことか」より)