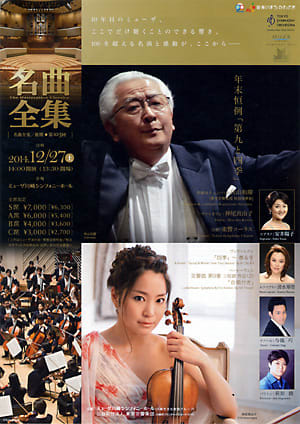

東京交響楽団「名曲全集」第103回「第九と四季」

2014年12月27日(土)14:00~ ミューザ川崎シンフォニーホール S席 1階 2列 20番 10,000円

指揮&チェンバロ: 秋山和慶

ヴァイオリン: 神尾真由子*

ソプラノ: 安井陽子

メゾ・ソプラノ: 清水華澄

テノール: 与儀 巧

バス: 萩原 潤

管弦楽: 東京交響楽団

合 唱: 東響コーラス

合唱指揮: 角田鋼亮

【曲目】

ヴィヴァルディ: ヴァイオリン協奏曲集「四季」より 作品8-1 ホ長調「春」、作品8-4 ヘ短調「冬」*

ベートーヴェン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」

《アンコール》蛍の光

東京交響楽団の12月のスケジュールを見ると、20日以降、31日のジルベスターコンサートを除いた8つのコンサートがすべてベートーヴェンの「第九」演奏会になっている。もっとも指揮者や歌手たちもまちまちで、地方都市や東京周辺の都市での開催が続き、いわばメインとなる東京(サントリーホール)での公演が恒例の「第九と四季」だ。今年は28日(日)と29日(月)に、いずれもマチネーでの開催だが、今年に限っては、ミューザ川崎シンフォニーホールで開催されている「名曲全集」シリーズにも同じプログラムが組まれた。

指揮はもちろん秋山和慶先生。今年の文化功労者に選出されるなど、日本の音楽界の重鎮の一人である。「四季」のヴァイオリンのソリストは、近年は若手のフレッシュな演奏家が務めることが多かったが、今年はちょっと大物になる神尾真由子さんの登場だ。そして「第九」の4名のソリストは、サントリーホールとではメンバーは異なるが、二期会の実力派が顔を揃えている。合唱は東京交響楽団に付属するアマチュアの東響コーラスが受け持つ。ちなみに「第九と四季」を聴くのは、2011年12月28日のサントリーホール以来である。

というわけで、ほとんど聴くことのなかった東響の「名曲全集」は、実はこの日に良い席を確保するために、年間セット券を押さえていたという次第。けっこう本気で聴きたかったコンサートの一つなのである。

さて、まず「四季」の方だが、今年のソロは神尾真由子さん。彼女は現在おめでたで、とても表情も穏やか。母親になる幸せオーラが溢れていて・・・・その分だけ、かつてのような研ぎ澄まされた緊張感のようなものが感じられなくなってしまったのがちょっと残念だ。音楽は柔らかく、オーケストラとの親和性も良い。ソロがないときに第1ヴァイオリンのパートほ演奏としてる時などは、個人の音は消して、オーケストラに溶け込ませている。ソロが出て来てもふわりと自然に浮き上がって来て、その音色も澄みきっていて美しい。ヴァイオリンの音色の本質的な美しさを追求しているようなところは変わらないが、芯の強い、一切の妥協を許さないというような、ストイックな厳しさのようなものが感じられなくなり、代わりに優しく穏やかで温かみのある演奏に変わっていたような気がする。唯一、「冬」の第3楽章だけが、力強い押し出しを見せたが、ちょっと取って付けたような感じがしないでもなかった。

メインとなる「第九」の方は、ある意味では、とても日本的で、年末に聴くのにはこういう安定感のある、王道を行くような演奏である方が、聴いていても安心して年が越せるというものだ。つまりそれは、12月23日と25日に聴いた、読売日本交響楽団の「第九」との比較で言っているのだが。

秋山先生の「第九」は、特に何か変わったことを刷るわけでもなく、スタンダードそのものだ。中庸を行くテンポ、大らかなダイナミズムで、威風堂々とした佇まいを見せる。東響の澄んだアンサンブルにも落ち着きがある。第1楽章などは、苦悩を前面に押し出した哲学的な雰囲気ではなく、あくまで純粋に器楽的に、あるいは純音楽的に、しっかりとした構造感のある演奏であったし、第2楽章のスケルツォも挑戦的なところがないので聴く側に緊張を強いるようなところがない。第3楽章は、(ここが読響と一番違うところだが)Adagio Molto E Cantabile をそのままに、ゆったりと主題を歌わせることによって、天国的な平安な世界が淡々と描かれていく。秋山先生の創り出す穏やかな音楽は、東響の澄んだ音色と合わさって、心が安らぐ気分になる。第1楽章の苦悩、第2楽章の葛藤、そして第3楽章の平安があってこそ、第4楽章の意味が明確になるのである。

第4楽章は、まず冒頭の低弦によるレチタティーヴォを遅めのテンポで細やかなニュアンスを込めて悠然と歌わせ、各楽章の主題を回帰させる。その流れの自然さもベテランの味わいだ。低弦から始まる「歓喜の主題」は非常に穏やかな描き方で、緊張感があまりない。もちろんその方が、聴く側も身を委ねていることができて良い。オーケストラ全体に広がった「歓喜の主題」も実に穏やか。合唱団が立ち上がり、バリトンの独唱となる。

今日の「名曲全集」でのソリストはサントリーホール「第九と四季」とはメンバーが異なり、ソプラノが安井陽子さん、メゾ・ソプラノが清水華澄さん、テノールが与儀 巧さん、バリトンが萩原 潤さん。二期会の若手・中堅クラスの活きの良いメンバーである。4名のソリストはオーケストラの後方、合唱団の前である。この4名は力量としてのバランスが良く、4名で歌う部分がバランスよく聞こえていた。ただし、私の席からだと目の前のオーケストラの音が大きいため、4名の歌唱は遠くから聞こえてくるイメージであった。

一方、合唱の東響コーラスは、おそらくはアマチュア合唱団はどこも同じような状況に置かれていると思うが、男声が少ない。そのために、テノールとバスを中央に配置し、ソプラノとアルトが両翼に別れるカタチになっている。人数が多く、荘厳なイメージの合唱となるのも、日本的な「第九」のスタイルだろう。オーケストラに覆い被さるように、ホール全体に合唱の声が充満していく。この壮大なスケール感は、まさに日本的な「第九」であり、何だかんだといって、この方が聴き慣れていて心地よいのである。

最初から最後まで、秋山先生による堂々として安心感のある、素晴らしい「第九」。

最後は「第九と四季」恒例の、アンコール(?)の「蛍の光」を会場の聴衆も一緒に歌って、清々しい気持ちになってコンサートが終わる。やっぱり、日本人はこういうのが好きなのである。めでたしめでたし。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

2014年12月27日(土)14:00~ ミューザ川崎シンフォニーホール S席 1階 2列 20番 10,000円

指揮&チェンバロ: 秋山和慶

ヴァイオリン: 神尾真由子*

ソプラノ: 安井陽子

メゾ・ソプラノ: 清水華澄

テノール: 与儀 巧

バス: 萩原 潤

管弦楽: 東京交響楽団

合 唱: 東響コーラス

合唱指揮: 角田鋼亮

【曲目】

ヴィヴァルディ: ヴァイオリン協奏曲集「四季」より 作品8-1 ホ長調「春」、作品8-4 ヘ短調「冬」*

ベートーヴェン: 交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」

《アンコール》蛍の光

東京交響楽団の12月のスケジュールを見ると、20日以降、31日のジルベスターコンサートを除いた8つのコンサートがすべてベートーヴェンの「第九」演奏会になっている。もっとも指揮者や歌手たちもまちまちで、地方都市や東京周辺の都市での開催が続き、いわばメインとなる東京(サントリーホール)での公演が恒例の「第九と四季」だ。今年は28日(日)と29日(月)に、いずれもマチネーでの開催だが、今年に限っては、ミューザ川崎シンフォニーホールで開催されている「名曲全集」シリーズにも同じプログラムが組まれた。

指揮はもちろん秋山和慶先生。今年の文化功労者に選出されるなど、日本の音楽界の重鎮の一人である。「四季」のヴァイオリンのソリストは、近年は若手のフレッシュな演奏家が務めることが多かったが、今年はちょっと大物になる神尾真由子さんの登場だ。そして「第九」の4名のソリストは、サントリーホールとではメンバーは異なるが、二期会の実力派が顔を揃えている。合唱は東京交響楽団に付属するアマチュアの東響コーラスが受け持つ。ちなみに「第九と四季」を聴くのは、2011年12月28日のサントリーホール以来である。

というわけで、ほとんど聴くことのなかった東響の「名曲全集」は、実はこの日に良い席を確保するために、年間セット券を押さえていたという次第。けっこう本気で聴きたかったコンサートの一つなのである。

さて、まず「四季」の方だが、今年のソロは神尾真由子さん。彼女は現在おめでたで、とても表情も穏やか。母親になる幸せオーラが溢れていて・・・・その分だけ、かつてのような研ぎ澄まされた緊張感のようなものが感じられなくなってしまったのがちょっと残念だ。音楽は柔らかく、オーケストラとの親和性も良い。ソロがないときに第1ヴァイオリンのパートほ演奏としてる時などは、個人の音は消して、オーケストラに溶け込ませている。ソロが出て来てもふわりと自然に浮き上がって来て、その音色も澄みきっていて美しい。ヴァイオリンの音色の本質的な美しさを追求しているようなところは変わらないが、芯の強い、一切の妥協を許さないというような、ストイックな厳しさのようなものが感じられなくなり、代わりに優しく穏やかで温かみのある演奏に変わっていたような気がする。唯一、「冬」の第3楽章だけが、力強い押し出しを見せたが、ちょっと取って付けたような感じがしないでもなかった。

メインとなる「第九」の方は、ある意味では、とても日本的で、年末に聴くのにはこういう安定感のある、王道を行くような演奏である方が、聴いていても安心して年が越せるというものだ。つまりそれは、12月23日と25日に聴いた、読売日本交響楽団の「第九」との比較で言っているのだが。

秋山先生の「第九」は、特に何か変わったことを刷るわけでもなく、スタンダードそのものだ。中庸を行くテンポ、大らかなダイナミズムで、威風堂々とした佇まいを見せる。東響の澄んだアンサンブルにも落ち着きがある。第1楽章などは、苦悩を前面に押し出した哲学的な雰囲気ではなく、あくまで純粋に器楽的に、あるいは純音楽的に、しっかりとした構造感のある演奏であったし、第2楽章のスケルツォも挑戦的なところがないので聴く側に緊張を強いるようなところがない。第3楽章は、(ここが読響と一番違うところだが)Adagio Molto E Cantabile をそのままに、ゆったりと主題を歌わせることによって、天国的な平安な世界が淡々と描かれていく。秋山先生の創り出す穏やかな音楽は、東響の澄んだ音色と合わさって、心が安らぐ気分になる。第1楽章の苦悩、第2楽章の葛藤、そして第3楽章の平安があってこそ、第4楽章の意味が明確になるのである。

第4楽章は、まず冒頭の低弦によるレチタティーヴォを遅めのテンポで細やかなニュアンスを込めて悠然と歌わせ、各楽章の主題を回帰させる。その流れの自然さもベテランの味わいだ。低弦から始まる「歓喜の主題」は非常に穏やかな描き方で、緊張感があまりない。もちろんその方が、聴く側も身を委ねていることができて良い。オーケストラ全体に広がった「歓喜の主題」も実に穏やか。合唱団が立ち上がり、バリトンの独唱となる。

今日の「名曲全集」でのソリストはサントリーホール「第九と四季」とはメンバーが異なり、ソプラノが安井陽子さん、メゾ・ソプラノが清水華澄さん、テノールが与儀 巧さん、バリトンが萩原 潤さん。二期会の若手・中堅クラスの活きの良いメンバーである。4名のソリストはオーケストラの後方、合唱団の前である。この4名は力量としてのバランスが良く、4名で歌う部分がバランスよく聞こえていた。ただし、私の席からだと目の前のオーケストラの音が大きいため、4名の歌唱は遠くから聞こえてくるイメージであった。

一方、合唱の東響コーラスは、おそらくはアマチュア合唱団はどこも同じような状況に置かれていると思うが、男声が少ない。そのために、テノールとバスを中央に配置し、ソプラノとアルトが両翼に別れるカタチになっている。人数が多く、荘厳なイメージの合唱となるのも、日本的な「第九」のスタイルだろう。オーケストラに覆い被さるように、ホール全体に合唱の声が充満していく。この壮大なスケール感は、まさに日本的な「第九」であり、何だかんだといって、この方が聴き慣れていて心地よいのである。

最初から最後まで、秋山先生による堂々として安心感のある、素晴らしい「第九」。

最後は「第九と四季」恒例の、アンコール(?)の「蛍の光」を会場の聴衆も一緒に歌って、清々しい気持ちになってコンサートが終わる。やっぱり、日本人はこういうのが好きなのである。めでたしめでたし。