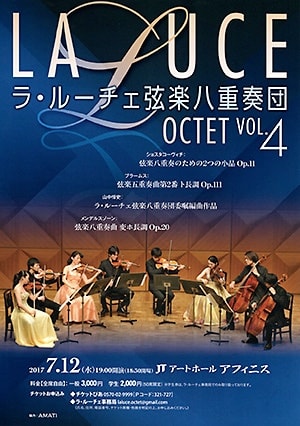

ラ・ルーチェ弦楽八重奏団 Vol.4

La Luce Vol.4

2017年7月12日(水)19:00〜 JTアートホールアフィニス 自由席 1列 8番 3,000円

ラ・ルーチェ弦楽八重奏団

ヴァイオリン:大江 馨

ヴァイオリン:城戸かれん

ヴァイオリン:小林壱成

ヴァイオリン:毛利文香

ヴィオラ:有田朋央

ヴィオラ:田原綾子

チェロ:伊東 裕

チェロ:笹沼 樹

【曲目】

ショスタコーヴィチ:弦楽八重奏のための2つの小品 作品11

(Vn1: 小林/Vn2: 毛利/Vn3: 大江/Vn4: 城戸/Va1: 田原/Va2: 有田/Vc1: 伊東/Vc2: 笹沼)

ブラームス:弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 作品111

(Vn1: 城戸/Vn2: 毛利//Va1: 有田/Va2: 田原/Vc: 笹沼)

山中惇史編曲:組曲『Piazzollina』

「Libertango (リベルタンゴ)」「Tanti anni prima (むかしむかし)」「Escualo (鮫)」

(Vn1: 大江/Vn2: 城戸/Vn3: 小林/Vn4: 毛利/Va1: 有田/Va2: 田原/Vc1: 伊東/Vc2: 笹沼)

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20

(Vn1: 毛利/Vn2: 小林/Vn3: 城戸/Vn4: 大江/Va1: 田原/Va2: 有田/Vc1: 笹沼/Vc2: 伊東)

《アンコール》

山中惇史編曲:組曲『Piazzollina』より「Escualo (鮫)」

桐朋学園大学と東京藝術大学の同年代の学生4名ずつが集まり、大学の垣根を越えて結成されたのが「ラ・ルーチェ弦楽八重奏団」。年に1回のコンサートを開催してきて、今年で第4回となった。ということは、皆さんもう大学を卒業して、次なる段階で研鑽中でもあり、演奏活動も行っている。

このラ・ルーチェ弦楽八重奏団については以前から知ってはいたが、毎年のコンサートではコチラ側のスケジュールの都合がつかず、一度も聴いたことがなかった。今回、念願叶っての初体験である。確かに、メンバー8名の名前を見れば分かるように、この年代では皆さんよく知られている人たち。私も、皆さんをどこかで何度も聴く機会があって、それぞれの音のイメージがだいたい掴めるくらいである。ソリストとして、あるいは室内楽の演奏会などでも、すでに相当数の演奏活動を行っているからだ。ただ、これだけのメンバーが8名集まって生まれるエネルギーについては、なかなか想像できるものではない。

弦楽八重奏となると室内楽の中でも珍しく、あまり曲が多くはない。

その中で1曲目はショスタコーヴィチの「弦楽八重奏のための2つの小品」。ラ・ルーチェは曲目によってパートを入れ替えるらしく、ココでは第1ヴァイオリンは小林壱成さんがつとめていた。ショスタコーヴィチといっても特に難解な曲ではない。第1曲は八重奏が創り出す分厚い和声が美しく響きヴァイオリンのソロもキレが良かった。第2曲はやや現代風になり、激しく刻まれるリズムが焦燥感を見事に描き出している。

2曲目はブラームスの「弦楽五重奏曲 第2番」。ヴァイオリン2、ヴィオラ2、チェロ1の五重奏である。第1楽章はロマン派らしい情感に訴える曲想、第2楽章は切なげな主題が淡々として諦めを誘うよう。第3楽章は感傷的なロマンティシズムのスケルツォ、あるいはワルツのような音楽。第4楽章は苦しみながらも光明を求め、もがき苦しみ悩みつつも前向きに闘うイメージだろうか。

5名の演奏は非常に優れたアンサンブルを聴かせる。縦の線がほとんど揺るぎなく揃っていて、聴いていても清々しくさえ感じる。個々の演奏技術が高いのは言うまでもないが、たった5名でも、多彩な表現で曲を彩り、メリハリも効いているので、躍動感も推進力もあり、素晴らしい演奏になっていたと思う。

プログラムの後半はまず、山中惇史さんの編曲による組曲『Piazzollina』。これはピアソラの「リベルタンゴ」をラ・ルーチェのために編曲した作品(第1回のコンサートで演奏)に、新たに2曲を追加して組曲としたものである。アルゼンチン・タンゴのバンドネオンにヨーロッパ音楽の洗練を融合させたピアソラ。弦楽八重奏では、時としてバンドネオンのような伸びのある旋律と和音を刻むリズムの構成を再現し、さらにそれを現代風にアレンジしている。「Libertango (リベルタンゴ)」「Tanti anni prima (むかしむかし)」「Escualo (鮫)」の3曲は急-緩-急となっていて、有名な「リベルタンゴ」、抒情的で熱く強い和声を持つ「むかしむかし」、より現代的に洗練された「鮫」という構成は、組曲というよりは純粋な弦楽八重箏曲として見ても完成度も高い。演奏はもちろん素晴らしかった。

最後はメンデルスゾーンの「弦楽八重奏曲 変ホ長調」。この曲は弦楽八重奏曲として最もよく知られる名曲だが、室内楽分野全体の中でも名曲のひとつに上げられるし、また人数を増やして弦楽合奏や室内管弦楽団などによる演奏でも採り上げられることがある、素敵な曲だ。メンデルスゾーンが16歳の時に作曲したということで、彼の天才性を証明する曲でもあろう。

そのこともあってこの曲は、若い人たちが演奏すると、青春の瑞々しさや生き生きとした生命力が漲るように聞こえる。逆にベテランや弦楽合奏で聴くと、8つの声部による楽曲の完成度の高さが際立つようになる。そういう2面性を持つ素晴らしい曲なのである。

今日の演奏は、その両者の特性を合わせたようなところがあった。ソロに近くもっとも活躍する第1ヴァイオリンを毛利文香さんが熱演を聴かせてくれ、全員がソリストという演奏技術の高さがインパクトの強いアンサンブルを聴かせる。そこには若さ故の生命力がいっぱいで、弾けるような輝きがある。これはむしろベテランでは決して出せないものだ。そして結成して4回目のコンサートとなり、8名各自の技術にも相当磨きがかかると同時に室内楽の研鑽が進んでいることもあるし、気が合う中良しグループという要素も合わさって、かなり高いアンサンブル技術になっている。常設の弦楽八重奏団というのはあまりないだろうから、八重奏のこの名曲が演奏される機会は多くとも、臨時に集めたメンバーによることが多い。一期一会の演奏でも素晴らしい化学反応が起こることがあるが、今日のラ・ルーチェは常設の団体のような、見事に息の合ったところを見せていた。スタンドプレーもなければ遠慮することもない。無理することなく、音楽が自発的に中心に向かって集まってくるような自然体で、それでいて緊密でしかもエネルギッシュという、理想的とも言える演奏のカタチが出来上がっているように感じられた。これは間違いなく、Bravo!!

アンコールは、先ほど演奏された山中惇史さんの『Piazzollina』から第3曲「Escualo (鮫)」。

終演後は、メンバーの皆さんがロビーに出て来られて、あちこちで歓談の輪ができていた。8名揃っての記念撮影という機会がなかったので、親しくさせていただいているヴィオラの田原綾子さんと、今日はメンデルスゾーンで活躍した毛利さんにご挨拶して、いつものように記念の写真を。終演後は皆さんとても良い表情。とくに良い演奏の出来た日はなおさらである。

今年の7月はコンサートが立て込んでしまって、ブログを書く時間が取れない日々か続いてしまったため、簡単なレビューしか出来ないのが大変申し訳ない。ラ・ルーチェ弦楽八重奏団も4回目のコンサートにしてやっと聴くことが出来たのに、8名の皆さんにも申し訳ない気持ちでいっぱいである。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

La Luce Vol.4

2017年7月12日(水)19:00〜 JTアートホールアフィニス 自由席 1列 8番 3,000円

ラ・ルーチェ弦楽八重奏団

ヴァイオリン:大江 馨

ヴァイオリン:城戸かれん

ヴァイオリン:小林壱成

ヴァイオリン:毛利文香

ヴィオラ:有田朋央

ヴィオラ:田原綾子

チェロ:伊東 裕

チェロ:笹沼 樹

【曲目】

ショスタコーヴィチ:弦楽八重奏のための2つの小品 作品11

(Vn1: 小林/Vn2: 毛利/Vn3: 大江/Vn4: 城戸/Va1: 田原/Va2: 有田/Vc1: 伊東/Vc2: 笹沼)

ブラームス:弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 作品111

(Vn1: 城戸/Vn2: 毛利//Va1: 有田/Va2: 田原/Vc: 笹沼)

山中惇史編曲:組曲『Piazzollina』

「Libertango (リベルタンゴ)」「Tanti anni prima (むかしむかし)」「Escualo (鮫)」

(Vn1: 大江/Vn2: 城戸/Vn3: 小林/Vn4: 毛利/Va1: 有田/Va2: 田原/Vc1: 伊東/Vc2: 笹沼)

メンデルスゾーン:弦楽八重奏曲 変ホ長調 作品20

(Vn1: 毛利/Vn2: 小林/Vn3: 城戸/Vn4: 大江/Va1: 田原/Va2: 有田/Vc1: 笹沼/Vc2: 伊東)

《アンコール》

山中惇史編曲:組曲『Piazzollina』より「Escualo (鮫)」

桐朋学園大学と東京藝術大学の同年代の学生4名ずつが集まり、大学の垣根を越えて結成されたのが「ラ・ルーチェ弦楽八重奏団」。年に1回のコンサートを開催してきて、今年で第4回となった。ということは、皆さんもう大学を卒業して、次なる段階で研鑽中でもあり、演奏活動も行っている。

このラ・ルーチェ弦楽八重奏団については以前から知ってはいたが、毎年のコンサートではコチラ側のスケジュールの都合がつかず、一度も聴いたことがなかった。今回、念願叶っての初体験である。確かに、メンバー8名の名前を見れば分かるように、この年代では皆さんよく知られている人たち。私も、皆さんをどこかで何度も聴く機会があって、それぞれの音のイメージがだいたい掴めるくらいである。ソリストとして、あるいは室内楽の演奏会などでも、すでに相当数の演奏活動を行っているからだ。ただ、これだけのメンバーが8名集まって生まれるエネルギーについては、なかなか想像できるものではない。

弦楽八重奏となると室内楽の中でも珍しく、あまり曲が多くはない。

その中で1曲目はショスタコーヴィチの「弦楽八重奏のための2つの小品」。ラ・ルーチェは曲目によってパートを入れ替えるらしく、ココでは第1ヴァイオリンは小林壱成さんがつとめていた。ショスタコーヴィチといっても特に難解な曲ではない。第1曲は八重奏が創り出す分厚い和声が美しく響きヴァイオリンのソロもキレが良かった。第2曲はやや現代風になり、激しく刻まれるリズムが焦燥感を見事に描き出している。

2曲目はブラームスの「弦楽五重奏曲 第2番」。ヴァイオリン2、ヴィオラ2、チェロ1の五重奏である。第1楽章はロマン派らしい情感に訴える曲想、第2楽章は切なげな主題が淡々として諦めを誘うよう。第3楽章は感傷的なロマンティシズムのスケルツォ、あるいはワルツのような音楽。第4楽章は苦しみながらも光明を求め、もがき苦しみ悩みつつも前向きに闘うイメージだろうか。

5名の演奏は非常に優れたアンサンブルを聴かせる。縦の線がほとんど揺るぎなく揃っていて、聴いていても清々しくさえ感じる。個々の演奏技術が高いのは言うまでもないが、たった5名でも、多彩な表現で曲を彩り、メリハリも効いているので、躍動感も推進力もあり、素晴らしい演奏になっていたと思う。

プログラムの後半はまず、山中惇史さんの編曲による組曲『Piazzollina』。これはピアソラの「リベルタンゴ」をラ・ルーチェのために編曲した作品(第1回のコンサートで演奏)に、新たに2曲を追加して組曲としたものである。アルゼンチン・タンゴのバンドネオンにヨーロッパ音楽の洗練を融合させたピアソラ。弦楽八重奏では、時としてバンドネオンのような伸びのある旋律と和音を刻むリズムの構成を再現し、さらにそれを現代風にアレンジしている。「Libertango (リベルタンゴ)」「Tanti anni prima (むかしむかし)」「Escualo (鮫)」の3曲は急-緩-急となっていて、有名な「リベルタンゴ」、抒情的で熱く強い和声を持つ「むかしむかし」、より現代的に洗練された「鮫」という構成は、組曲というよりは純粋な弦楽八重箏曲として見ても完成度も高い。演奏はもちろん素晴らしかった。

最後はメンデルスゾーンの「弦楽八重奏曲 変ホ長調」。この曲は弦楽八重奏曲として最もよく知られる名曲だが、室内楽分野全体の中でも名曲のひとつに上げられるし、また人数を増やして弦楽合奏や室内管弦楽団などによる演奏でも採り上げられることがある、素敵な曲だ。メンデルスゾーンが16歳の時に作曲したということで、彼の天才性を証明する曲でもあろう。

そのこともあってこの曲は、若い人たちが演奏すると、青春の瑞々しさや生き生きとした生命力が漲るように聞こえる。逆にベテランや弦楽合奏で聴くと、8つの声部による楽曲の完成度の高さが際立つようになる。そういう2面性を持つ素晴らしい曲なのである。

今日の演奏は、その両者の特性を合わせたようなところがあった。ソロに近くもっとも活躍する第1ヴァイオリンを毛利文香さんが熱演を聴かせてくれ、全員がソリストという演奏技術の高さがインパクトの強いアンサンブルを聴かせる。そこには若さ故の生命力がいっぱいで、弾けるような輝きがある。これはむしろベテランでは決して出せないものだ。そして結成して4回目のコンサートとなり、8名各自の技術にも相当磨きがかかると同時に室内楽の研鑽が進んでいることもあるし、気が合う中良しグループという要素も合わさって、かなり高いアンサンブル技術になっている。常設の弦楽八重奏団というのはあまりないだろうから、八重奏のこの名曲が演奏される機会は多くとも、臨時に集めたメンバーによることが多い。一期一会の演奏でも素晴らしい化学反応が起こることがあるが、今日のラ・ルーチェは常設の団体のような、見事に息の合ったところを見せていた。スタンドプレーもなければ遠慮することもない。無理することなく、音楽が自発的に中心に向かって集まってくるような自然体で、それでいて緊密でしかもエネルギッシュという、理想的とも言える演奏のカタチが出来上がっているように感じられた。これは間違いなく、Bravo!!

アンコールは、先ほど演奏された山中惇史さんの『Piazzollina』から第3曲「Escualo (鮫)」。

終演後は、メンバーの皆さんがロビーに出て来られて、あちこちで歓談の輪ができていた。8名揃っての記念撮影という機会がなかったので、親しくさせていただいているヴィオラの田原綾子さんと、今日はメンデルスゾーンで活躍した毛利さんにご挨拶して、いつものように記念の写真を。終演後は皆さんとても良い表情。とくに良い演奏の出来た日はなおさらである。

今年の7月はコンサートが立て込んでしまって、ブログを書く時間が取れない日々か続いてしまったため、簡単なレビューしか出来ないのが大変申し訳ない。ラ・ルーチェ弦楽八重奏団も4回目のコンサートにしてやっと聴くことが出来たのに、8名の皆さんにも申し訳ない気持ちでいっぱいである。