(【11月13日 ウェザーニュース】1991年から2020年の平均気温をベースにした、10月の地球の平均気温の推移)

【今年は記録的な高温】

人間の(私の?)記憶・印象というのはすこぶる曖昧・不確かなもので、ここ数日急に寒くなっただけで、今年の夏、そして秋の異常な暑さは忘れてしまいそうですが・・・

****10月も地球の平均気温は過去最高 史上最も暖かな年になることはほぼ確実****

世界気象機関(WMO)とコペルニクス気候変動サービスは、10月も地球の平均気温が過去最高を更新したと発表しました。5か月連続で記録的な高温となり、2023年が史上最も暖かな年になることはほぼ確実としています。

5か月連続で記録的な高温

EU=欧州連合の機関であるコペルニクス気候変動サービスによると、10月の地球の平均気温は15.30℃と、1991年から2020年の平均気温を0.85℃上回り、10月としてこれまで最も高い記録より0.40℃も高くなりました。

地球の平均気温は6月から5か月連続で記録的な高さとなっていて、1〜10月までの平均気温は1850年から1900年の産業革命以前に比べて1.43℃高くなっています。

地球の平均気温は6月から5か月連続で記録的な高さとなっていて、1〜10月までの平均気温は1850年から1900年の産業革命以前に比べて1.43℃高くなっています。

年平均気温が過去最も高かった2016年の数字を0.10℃上回り、WMO(世界気象機関)は2023年が観測史上最も暖かな年になることはほぼ確実としています。

日本も2023年の気温は過去最高の見通し

日本の10月は北日本で気温がかなり高く、1か月の平均気温は平年に比べて1.0℃高くなりました。また、11月に入ってからは全国的に記録的な高温となり、東京都心では11月7日、100年ぶりに11月の歴代最高気温を更新しています。

先週末から寒気が流れ込んで季節外れの高温は落ち着き、この先1か月は西日本から北日本で平年並みの気温となる見通しです。それでも今年の高温傾向を相殺するほどではなく、11月、12月の気温が平年並みで推移したと仮定しても、今年の日本の平均気温は平年よりも1℃以上高くなり、過去最高を大幅に更新するとみられます。

今年の世界的な高温は、エルニーニョ現象の強まりなどが大きな影響を及ぼしていると考えられますが、それだけでは説明が難しく、長期的な地球温暖化の影響が加わっていることが確実です。今後さらに温暖化が進むと、記録的な高温の出現頻度が高まると考えられ、今年はその先駆けなのかもしれません。

二酸化炭素の排出を抑えて温暖化対策を進めるとともに、気候変動による極端気象への備えも必要になりそうです。【11月13日 ウェザーニュース】

先週末から寒気が流れ込んで季節外れの高温は落ち着き、この先1か月は西日本から北日本で平年並みの気温となる見通しです。それでも今年の高温傾向を相殺するほどではなく、11月、12月の気温が平年並みで推移したと仮定しても、今年の日本の平均気温は平年よりも1℃以上高くなり、過去最高を大幅に更新するとみられます。

今年の世界的な高温は、エルニーニョ現象の強まりなどが大きな影響を及ぼしていると考えられますが、それだけでは説明が難しく、長期的な地球温暖化の影響が加わっていることが確実です。今後さらに温暖化が進むと、記録的な高温の出現頻度が高まると考えられ、今年はその先駆けなのかもしれません。

二酸化炭素の排出を抑えて温暖化対策を進めるとともに、気候変動による極端気象への備えも必要になりそうです。【11月13日 ウェザーニュース】

*********************

今年の暑さが“長期的な地球温暖化の影響が加わっていることが確実”なのかどうかは素人にはわかりませんが、冒頭のグラフ(10月に関して、1991年から2020年の平均気温との比較)を見ると、1970年代後半あたりから顕著に右肩上がりで気温が上昇していることがわかります。

【アルプスでも、南極でも、グリーンランドでも融ける氷 海面上昇の危機も現実味増す】

地球規模での暑さの影響で、アルプスの氷河も南極の氷床も、そしてグリーンランドの氷河でも融解が加速しています。

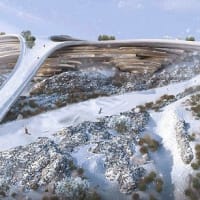

****たった2年で溶けた氷河が“過去30年間”に匹敵 アルプスの氷河に危機 “雪が少なく夏が暑すぎ”が原因****

スイスのアルプスの氷河に危機が訪れている。 1960年以降の30年間で失われた量に匹敵する規模の氷河が、2022年と2023年の2年間で消えたという。

たった2年で…急激に溶ける氷河

アルプスを覆う広大な氷河が、急激に溶けている。 スイスの科学アカデミーによると、1960年以降の30年間で失われた量に匹敵する規模の氷河が、2022年と2023年の2年間で消えたという。

この2年間で約10%が減少した。 原因は、雪が少なく、夏が暑すぎたこと。

どれほどの勢いで氷河が失われたのか、それを示す映像が記録されていた。 突き立てられた目盛りが付いた棒。日を追うごとに氷はみるみる溶け、目盛りが下がっていく。 2カ月あまりで減った氷の量は、計測する男性の背丈に迫るほどだ。1.5mをゆうに超えている。(後略)(「イット!」 9月29日放送より)【10月8日 FNNプライムオンライン】

**********************

****南極西側、氷融解止まらず 英研究所、海面上昇警告****

南極大陸の西側を覆う「西南極氷床」は、温室効果ガスの排出削減を強力に進めたとしても21世紀中は融解が止まらないとの予測を、英南極研究所のチームが23日、英科学誌ネイチャー・クライメート・チェンジに発表した。

全て解けると海面が5.3メートル上昇するほどの氷を蓄えており、チームは「現状維持はできなそうだ。海面上昇が22世紀以降も続いて数メートルに及ぶ事態に備えるべきだ」と訴えた。

氷床のうち、海にせり出して浮かぶ部分は棚氷と呼ばれる。棚氷は下部が接している海水の温度が上がると融解が進み、さらに陸側の氷が海にずり落ちて深刻な海面上昇につながる恐れがある。(後略)【10月24日 共同】

*******************

****グリーンランドの氷河融解、20年前の5倍に加速****

地球温暖化により、グリーンランドの氷河が解ける速度が過去20年間で5倍になっていると、コペンハーゲン大学の科学者が10日に発表した。

グリーンランドの氷が全て解けた場合、海面を少なくとも6メートル押し上げるとされており、特に懸念されている。

コペンハーゲン大学地球科学・自然資源管理学部のアンダース・アンカー・ビョーク助教授は、この地域の1000の氷河を調査した結果、融解の速度が過去20年間で新たな段階に入ったとロイターに語った。

「地球の気温と氷河が急速に解けていく変化の間には非常に明確な相関関係がある」という。

科学者らは衛星画像と20万枚の古い写真を通して130年にわたる氷河の変化を調査。氷河の融解ペースは約20年前の年平均5─6メートルから25メートルに加速したと結論付けた。

世界の平均気温はすでに産業革命以前に比べ1.2度近く上昇している。欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」(C3S)は8日、今年が過去12万5000年間で最も暖かい年になることが「事実上確実」だと発表した。【11月13日 ロイター】

グリーンランドの氷が全て解けた場合、海面を少なくとも6メートル押し上げるとされており、特に懸念されている。

コペンハーゲン大学地球科学・自然資源管理学部のアンダース・アンカー・ビョーク助教授は、この地域の1000の氷河を調査した結果、融解の速度が過去20年間で新たな段階に入ったとロイターに語った。

「地球の気温と氷河が急速に解けていく変化の間には非常に明確な相関関係がある」という。

科学者らは衛星画像と20万枚の古い写真を通して130年にわたる氷河の変化を調査。氷河の融解ペースは約20年前の年平均5─6メートルから25メートルに加速したと結論付けた。

世界の平均気温はすでに産業革命以前に比べ1.2度近く上昇している。欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」(C3S)は8日、今年が過去12万5000年間で最も暖かい年になることが「事実上確実」だと発表した。【11月13日 ロイター】

*********************

南極やグリーンランド、北極海の氷の融解、そして海面上昇・・・島しょ国で水没する危機が現実のものになっています。太平洋の島国ツバルもそんな国の一つですが、オーストラリアの移住を視野にいれています。

****水没危機のツバル、豪と移住協定 地球温暖化で海面上昇****

地球温暖化による海面上昇で国土が水没する危機にさらされている南太平洋の島国ツバルは9日(日本時間10日)、オーストラリアへの移住を可能にすることで同国と合意した。こうした取り決めを盛り込んだ2国間条約に両国首脳が、訪問先のクック諸島アバルアで署名した。

ツバルのナタノ首相とオーストラリアのアルバニージー首相は共同声明で、ツバルが水没しないよう海岸の埋め立て作業を拡大すると強調。

その上で「気候変動の影響が悪化する中で、ツバルの人々には別の場所に暮らし、学び、働く選択肢があってしかるべきだ」と述べた。

ツバルは人口1万人余り。九つのサンゴ礁の島から成る。【11月10日 共同】

*********************

ツバルとオーストラリアの今回合意は“協定では中国を念頭に、第三国・地域と安全保障や防衛分野の協定を結ぶ前に協議することを定めた。アルバニージー首相は会見で、ツバルから要請があれば安全保障面の支援を提供すると述べた。”【11月10日 ロイター】という、太平洋島しょ国を舞台にした中国と米豪日などの対立を背景にしている国際政治の側面もありますが、その話は今回は省略。

温暖化・気候変動は単に暑くなるだけでなく、異常気象も、それによる災害も増加します。

「温室効果ガスの排出量が増加を続け、気候変動が続く中、世界中の人々が異常気象と気候現象の深刻な影響を受け続けています。例えば2022年の、東アフリカで続いた干ばつ、パキスタンでの記録的な豪雨、中国とヨーロッパにおける過去に例を見ない熱波によって数千万人が影響を受け、食料供給が不安定化し、集団移住が加速し、数十億ドルの損失と損害が発生しました」(WMO(世界気象機関)のペッテリ・ターラス事務局長)【5月24日 国際連合広報センター】

【進捗が遅い温室効果ガス削減の取り組み】

温暖化・気候変動が進むなかで、世界の対応は・・・と言えば、あまり芳しくありません。“負け戦”の様相。

****温室効果ガス2030年までに「2%の減少」か 目標は「43%」 国連報告書****

国連は、各国が温室効果ガスの排出削減目標を達成しても、2030年の排出量は2019年と比べて2%の減少に留まるとの報告書を公表しました。

国連の気候変動枠組み条約事務局は、14日、世界各国が掲げる2030年の温室効果ガスの排出削減目標を分析した報告書を公表しました。それによると、各国がそれぞれ目標を達成した場合、2019年と比べて温室効果ガスの排出量は2%削減されるということです。

しかし、今世紀末の気温上昇を1.5度に抑えるというパリ協定の目標達成には2030年までに43%の削減が必要とされていて、現在の取り組みでは遠く及びません。

報告書は各国が現在の削減目標を達成しても、今世紀末までに気温が2.5度前後上昇するおそれがあるとしています。【11月15日 TBS NEWS DIG】

*******************

かろうじて“減少”はするものの、「43%の削減が必要」のところに「2%削減」・・・話になりません。

****世界のCO2濃度、産業革命前の1・5倍で過去最高に…世界気象機関「我々はいまだに間違った方向へ」****

世界気象機関(WMO)は15日、2022年の大気中の二酸化炭素(CO2)の世界平均濃度が過去最高を更新し、417・9ppm(ppmは100万分の1)だったと発表した。産業革命前の水準の1・5倍に初めて達したという。

報告書によると、濃度上昇の程度は前年よりやや弱まったが、短期的な自然変動によるものだった。産業活動による排出は増え続けていると分析している。

現在のCO2濃度は300万〜500万年前と同程度で、当時の気温は現在より2〜3度高く、海面も10〜20メートル高かったという。

WMOのペッテリ・ターラス事務局長は、「科学界からの何十年にもわたる警告にもかかわらず、我々はいまだに間違った方向に進んでいる。化石燃料の消費を緊急に削減しなければならない」と指摘した。【11月16日 読売】

*******************

【今月末からCOP28 再生エネ3倍目標や「化石燃料の段階的削減」の合意が焦点 ただ、産油国での開催で議長は国営石油企業のトップ】

こうした状況を受けて、今月末からアラブ首長国連邦(UAE)ドバイで国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)が開催されます。

****首相、COP28出席を調整 地球規模課題で存在感狙う****

岸田文雄首相が、アラブ首長国連邦(UAE)で11月末から開かれる国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)に出席する方向で調整していることが分かった。複数の関係者が10月31日、明らかにした。

今年の先進7カ国(G7)議長国首脳として地球規模の課題で存在感を示し、気候変動の影響を受けやすい新興・途上国に日本の取り組みをアピールする狙いがある。

一方、中東ではイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が激しさを増している。臨時国会の会期とも重なるため、UAEだけを訪れて帰国する日程が想定されている。

COP28は11月30日~12月12日にドバイで開催される。首相は首脳級会合が予定される12月1、2両日に合わせて出席を検討している。会議では世界各国が協調して気候変動に対処するよう呼びかけ、環境負荷の軽減に貢献する日本の姿勢を強調するとみられる。

首相は今年7月にUAEを訪問した際、ムハンマド大統領と会談。COP28の成功に向け国際社会を主導すると申し合わせていた。【11月1日 共同】

**************************

ただ、誰しも思うのは、「UAE? 産油国だよね・・・本気で脱炭素ヤル気あるの?」という疑問。しかも、議長を務めるUAEのスルタン・アル・ジャベル気候変動特使はアブダビ国営石油会社(ADNOC)のグループCEO(最高経営責任者)でもあり、昨年のCOP27で提案したものの実現しなかった「化石燃料の段階的削減」に対し、消極的な発言を繰り返してきました。

そうしたことから、5月にはアメリカやEUの議員ら130人以上が連名で、議長解任を求める書簡を送った経緯もあります。

そうした批判もあって、ジャベル議長の発言・姿勢は徐々に前向きに変化しているとも・・・。本心かどうかはわかりませんが。

COP28では再生エネ3倍目標や「化石燃料の段階的削減」の合意が焦点となりますが、UAEはその提言書を公表し、各国に取り組みへの参加を働きかけています。

****「2030年までに再エネ3倍に」 COP28議長国・UAEが提言****

国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28、30日開幕)を前に、議長国のアラブ首長国連邦(UAE)は、産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑えるという目標を実現するには、世界の再生可能エネルギーの設備容量を2030年までに22年の3倍に増やす必要があるとの提言書を公表した。

提言書は、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)、世界再生可能エネルギー同盟(GRA)と共同で作成。10月30~31日の非公式閣僚級準備会合(プレCOP28)で各国政府に示した。COP28のジャベル議長は、再生エネ3倍目標や「化石燃料の段階的削減」の合意を目指すと表明しており、提言書をCOP28での議論のたたき台にするとみられる。

提言書によると、21年のCOP26で合意した1・5度目標を達成するには、再生エネの設備容量を22年の約3倍の1万1000ギガワット超に拡大させる必要があるとした。IRENAの分析に基づくもので、太陽光は約5倍の5400ギガワット、風力は約4倍の3500ギガワットを超える水準に増やすことを想定している。

また、エネルギー効率を30年までに現在の2倍にする必要があるとも指摘。具体的には、省エネの指標となるエネルギー原単位(一定の製品などを生み出すために必要なエネルギー消費量)の年間改善率を30年までに現在の2倍にすることを想定している。

ジャベル氏は、提言書の中で「化石燃料の段階的削減は不可避かつ不可欠だ。公正で秩序あるエネルギー転換の実現には、再生エネ拡大を急がねばならない」と指摘している。

ただし、化石燃料の削減・廃止やその時期を巡っては各国の意見の隔たりが大きい。また、ジャベル氏が国営石油企業のトップを務めていることなどからも、化石燃料を巡る踏み込んだ合意の実現性については懐疑的な見方も多い。【11月2日 毎日】

******************

COP28のような利害が対立する国際会議では、個人的な情熱・思いの強さよりは国営石油企業のトップとしての調整手腕が役に立つ・・・といいですが。