昨年の春闘、官製賃上げと言われながらも3%賃金増と政府も労組も評価した。ところが基本データである毎勤統計が不完全だったことが明らかになった。そして厚労省は23日に毎勤統計の修正結果を公表した。18年調査で名目賃金の伸びが最も高かったのは18年6月、修正前の3.3%が2.8%に下方修正された。まぼろしだった3%賃金増だったことになる。

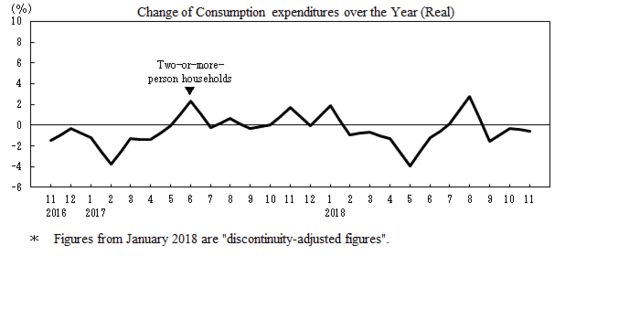

他の調査、統計局が行っている家計調査では、勤労者所帯の実収入増がボーナス月を除くと2%台(11月は2.8%)で、出しての毎勤調査と使い手の家計調査のギャップに疑問を感じていたが、修正の結果も2.8%ならつじつまは合う。消費支出から見ても、1%増を上下しており、トリクルダウンで家計が豊かになったとは言えない。

2人以上の全世帯の消費となると、更に悪い数値となる

問題はこのような家計状態で消費税を上げられるかということだ。以前にもブログで書いたが、豊かな層と生活ギリギリの層に分かれた日本経済、税制は累進性のある所得税を元に戻し、税収を計ることが賢明だ。

2015年2月18日のブログの一部

5%の消費税が3%アップするだけで長期間消費が落ち込むというのは20%の消費税が普通の欧州では考えられない。食料品などに軽減税率を適用していたらどうなっていただろうか、私はこのブログで8%という食料品への消費税は欧州でも抜き出る高さだと指摘し、5%据え置きを主張したのだが、庶民の反発の強さは政治家や専門家が予想した以上だ。

改めて前回の消費税増税(3%→5%)の時を思うと、あのときは社会保険のアップもあり、増税を含め9兆円の負担が生じ、経済は一気に失速し橋本内閣は瓦解したと記憶している。どうも消費税という大衆課税は日本人に合わないのではないかと考えざるを得ない。ピケティ教授が提唱している所得税の累進化を進めた方が日本経済に良いのではないだろうか。1987年だったか日本の所得税の累進度をゆるやかにし、最高税率を70%から50%にしたが、累進度をそのままにしておくだけで5兆円の財政収入増になると計算した人がいるが、所得格差が大きくなっている現在に適してるというのは皮肉なものだ