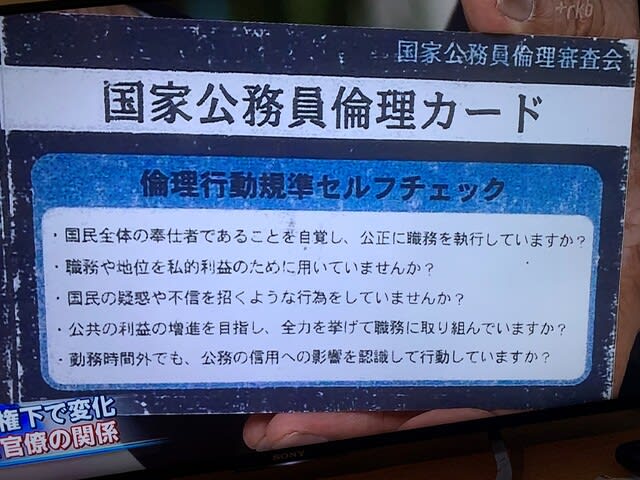

[※ 赤木俊夫さんの「国家公務員倫理カード」は擦り切れている… (『報道特集』、2020年9月12日)↑]

マガジン9のコラム【言葉の海へ 第132回:去った男の残したものは(鈴木耕)】(https://maga9.jp/200902-3/)。

《最初は「安倍政権7年8カ月の功罪」とのタイトルにしていたが、考えてみると、ぼくにとっては「罪」ばっかりで「功」はちっとも浮かばない。だから「安倍政権7年8カ月の罪と罰」とタイトルを変更した。…でもね、これも実はスッキリしないのだ。だって「罪」はいくらでも出てくるが、結局、ぼくらは安倍氏にはなんの「罰」も課すことはできなかったのだもの。それが残念だが、これからきちんと検証して、見合った罰を与えたいものだ》。

青木理さんも《罪があまりに大きかった》と。前川喜平さんは《数々の政策の失敗…行政の私物化について、納得できる説明をし、ちゃんと謝罪し、その責任をとってから、辞めてほしい》と。

鈴木耕さんのコラムをもう一つ。大惨事A氏院政体制の下、J社はさらに地獄の底へ。

【言葉の海へ 第133回:ある会社の物語(鈴木耕)】(https://maga9.jp/2020909-3/)によると、《まったく「責任」を取らずに消えていくA氏のことなどすぐに忘れて、旧体制の幹部たちは、うまい汁をこれからも吸い続けられると考えたわけだ。もはや、J社をどう建て直すか、スキャンダルの後始末をどうするのかなどと、誰も考えていないのがJ社なのだろう》

但馬問屋@wanpakutenさんのつぶやきから。

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

【https://twitter.com/wanpakuten/status/1304714338221961217】

但馬問屋@wanpakuten

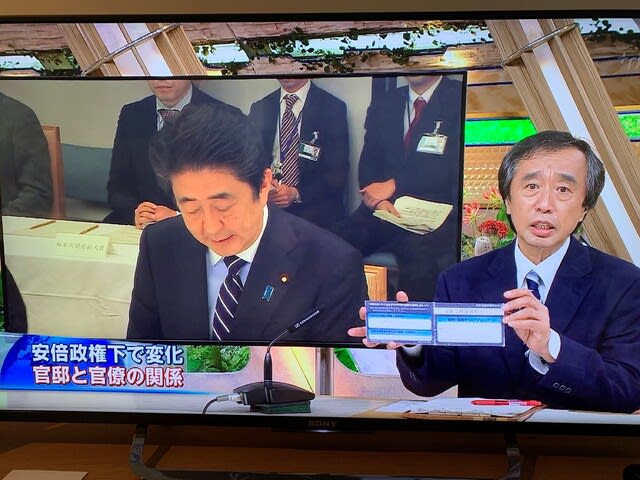

#報道特集

金平茂紀氏

「政権の中枢にいる官邸官僚といわれる人達が全部決めてしまい、官庁が下請け機関みたいにになってしまったのは腐敗だと思う。これを放っていいわけがない。これは赤木さんが肌身離さず持っていた“国家公務員倫理カード”。この文言を官邸官僚にきちんと読み返してもらいたい」

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

官邸官僚の腐敗、《官庁が下請け機関》。アベ様や元・最低の官房長官のシモベ、下僕。滅私奉公ならぬ滅公奉「僕」(「僕」チン=アベ様)。

赤木俊夫さんの「国家公務員倫理カード」は擦り切れていることが分かる。『報道特集』(2020年9月12日)で金平茂紀さんは「この文言を官邸官僚にきちんと読み返してもらいたい」と。元最低の官房長官による第3次アベ様政権(大惨事アベ様政権)でも、官邸官僚の腐敗までも《継承》していいのか?

青木理さんはサンデーモーニング(2020年9月13日)で《第3次安倍内閣》《安倍なき安倍内閣》と。鈴木耕さんによる《安倍政権の罪と罰》リスト。

『●アベ様や財務相は、赤木さんが《残したファイルとか、いま黒塗りに

なっている夫がうつ病になった経緯であるとか、出すのは簡単なことだ》』

=====================================================

【https://maga9.jp/200902-3/】

言葉の海へ

第132回:去った男の残したものは(鈴木耕)

By 鈴木耕 2020年9月2日

安倍晋三首相、辞任

安倍晋三首相が、8月28日(金)、ついに辞任を表明した。体調悪化が原因であることを疑うつもりはない。しかし……。

安倍氏は6月には綿密な健康チェック(人間ドック)を受けていた。記者会見でも、はっきりと「6月の検査で持病再発の兆候が見られると告げられた」と述べていた。そして、8月に入ってから2度にわたって再検査のため慶応病院へ行っている。もはや公務を続けるのは無理と、その時点で判断していたのだと思う。

ならば、なぜもっと早く辞任表明してラクにならなかったのか?

麻生太郎氏は例によって口をひん曲げながら、記者に対して「あんたは147日連続で働いたことがある? ないだろ。安倍総理はそれをやってたんだから疲れるのは当然だろう」と記者に対し恫喝的に述べていた。だが実際には、安倍首相は土日には休んでいたし、平日でも午前中は私邸にいて、午後に1~2時間ほど官邸に“出勤”という日が続いていたことは、新聞の「首相動静」を見れば明らかだった。

それが悪いというのではない。しかし、それほど病状に変調をきたしていたのなら、なぜ8月28日まで辞任発表を遅らせていたのか。

“首相在任記録”がキーワードだったとぼくは思うのだ。安倍首相は8月24日に連続在職2,799日に達し、第1位だった大叔父の佐藤栄作氏の2,798日を抜いて、ついに歴代第1位の座を獲得した。安倍氏はこれを達成するのが夢だった。石(医師?)にかじりついても夢の実現を果たしたかったのだ。

望みが叶ったからこそ、その週末の金曜日に、ついに辞任に踏み切ったのではないか。それは、ゲスの勘繰りではないだろう。人はそれぞれ、自分なりの目標を持つ。安倍氏は、目標達成を待って身を処したのだ。

ではなぜ、それが安倍氏の「目標」だったのか?

安倍氏には、なんら後世に誇れるような政治的レガシー(遺産、業績)がなかったからなのだ。安倍氏が生涯を賭けた目標だと言い続けた「改憲」だって、結局は成し遂げられなかった。「安保法制でなし崩し的な改憲はできた」という人もいるけれど、安倍支持のコアな右派層からさえ「それでは足りない。明文化した改憲を」と突き上げられていた。靖国参拝にしたって、玉串奉納でうやむやに終わらせてきた。

「戦後レジームからの脱却」を謳った安倍氏だったが、いずれも中途半端なままで投げ出さざるを得なかった。そんな安倍氏にとっての最後のレガシーは「首相在任期間歴代第1位」という数字だけだったのだ。

去った男の残したものは……

谷川俊太郎さんに『死んだ男の残したものは』という詩がある。武満徹さんが曲をつけて小室等さん他が歌っている名曲である。ぼくの大好きな歌のひとつだ。

そのひそみに倣っていえば、「去った男の残したものは」いったい何だったろうか。それを考えてみた。

ぼくは毎日、新聞や週刊誌、検索のプリントアウトなどから、重要だと思われるものを切り抜いてファイルしている。「3.11」以降に始めた習慣だ。

そのファイルをめくって目についた「安倍首相の“業績”」をピックアップし、書き出してFBに上げてみた。けっこうな数の方たちが「いいね」を押してくれていた。これらを“素晴らしい成果”だと称賛する人たちもいるだろうけれど、人間、見方や考え方はいろいろある。

アトランダムな抜粋だから、時期が前後するけれど、参考までに見てほしい。FBに上げたものを、多少手直しした。

最初は「安倍政権7年8カ月の功罪」とのタイトルにしていたが、考えてみると、ぼくにとっては「罪」ばっかりで「功」はちっとも浮かばない。だから「安倍政権7年8カ月の罪と罰」とタイトルを変更した。

そんなタイトルはお前が偏っているからだ、と言われるかもしれないが、それは仕方ない。甘んじて受ける。

でもね、これも実はスッキリしないのだ。だって「罪」はいくらでも出てくるが、結局、ぼくらは安倍氏にはなんの「罰」も課すことはできなかったのだもの。それが残念だが、これからきちんと検証して、見合った罰を与えたいものだ。

安倍氏は何か批判されると、必ず枕詞のように「責任は痛感しております」と言い続けた。だが痛感はしたかもしれないが、具体的に「責任を取った」姿など見たこともない。首相の座を降りるのだから、この際、きっちりと「責任」は取ってもらおうじゃないか。だから「罰」はタイトルに残しておくことにする。

安倍政権の罪と罰

◎アベノミクスの結果

幻のトリクルダウン(末端労働者に恩恵はなし)

非正規雇用労働者の増加(非正規雇用者は37%超)

労働者全体の実質賃金の目減り

◎消費税増税と景気後退

GDPは回復せず

「緩やかな回復」とは何を意味していたか

黒田日銀総裁の「異次元の金融緩和」

率3%の物価上昇はついに実現せず

◎「戦後レジームからの脱却」路線

集団的自衛権行使容認を閣議決定

特定秘密保護法の強行採決

共謀罪(テロ等準備罪に含む)

重要事項を「閣議決定」で片づける強権政治

専守防衛から敵基地攻撃論へ自衛隊任務の変質

◎東京オリンピック招致

原発事故は「アンダーコントロール」という大嘘発言

スーパーマリオの着ぐるみ首相

日本の8月は「温暖な気候」

招致委員会竹田会長の買収疑惑

◎森友学園疑惑

昭恵夫人「安倍晋三記念小学校」の名誉校長

昭恵夫人は「私人」と閣議決定

籠池夫妻の“国策逮捕”

安倍氏「私か妻か事務所がかかわっていたら辞職する」発言

さまざまな公文書の偽造・捏造・廃棄処分

近畿財務局の赤木俊夫さん自死

◎加計学園疑惑

お友だち(加計孝太郎氏)優遇の大学設立認可

書類捏造疑惑多発

◎桜を見る会疑惑

前夜祭で、参加者はホテルとの個別契約というウソ

首相招待枠の激増に疑義続出

関連文書をシュレッダーで削除

公的催しを個人的選挙運動に利用

反社会的勢力との交友関係

◎「外交の安倍」の実態

トランプ大統領の押し付け米兵器の爆買い

イージス・アショアの撤回

北朝鮮拉致問題はトランプ頼みで進展せず

プーチン大統領は北方領土と平和条約でゼロ回答

沖縄・辺野古米軍基地の埋め立て工事強行

「地球儀俯瞰外交」という言葉

◎人事掌握での一強政治

官邸主導型で官僚人事を一本化

それによる官僚たちの忖度

黒川検事長の定年延長問題

任命閣僚が次々に辞任、スキャンダル多発

官邸官僚による側近政治の弊害

◎マスメディアの分断

お気に入り(読売・産経・月刊Hanadaなど)を選んで登場

マスメディア幹部たちとの会食

親しい記者のスキャンダル潰し(元TBS記者山口氏の逮捕不許可)

安倍政権下で低下「報道の自由度66位」(2020年)先進国では最低

記者会見での癒着質問とプロンプター

◎新型コロナウイルス対策の大失策

アベノマスクという笑いもの

星野源さんの動画へのタダ乗りで大炎上

PCR検査の徹底的な遅れ

10万円給付金の右往左往

持続化給付金の事務費での電通との癒着

国の司令塔不在で地方自治体とのぎくしゃく

◎国会軽視・国民無視

「こんな人たち」発言

野党要求の国会召集を拒否(憲法違反の疑い)

記者会見を2カ月以上開かず

広島・長崎等の挨拶文のコピペ

東日本大地震と福島原発事故への対応

◎そして、なによりも国民の分断!

これが、安倍政権が残したいちばんひどい“レガシー”

「安倍政治の継続」だけは勘弁してほしい

正直なところ、調べていてイヤになったよ。まだまだ“ダークサイド”は目白押しだろうが、これがぼくにとっての「安倍政権7年8カ月の実態」なのだ。

それでも「いや、こんな素晴らしい成果もあったじゃないか」と言う人がおりましたら、ご自分で「安倍政権7年8カ月の成果表」でもお作りになったらよろしい。じっくり読ませていただきますから。

これから誰が跡を継ぐのか知らない(大方の下馬評は聞こえてくる)が、誰がやるにしても、安倍晋三氏が食い散らかしたこの国の政治・経済・社会の建て直しと、疲れ切った庶民たちの気持ちの治癒を優先しなくてはならないのだから大変だろう。

でもお願いだから、間違っても「安倍政治の継続」などと言わないでほしい。

ほんとうに、いくらなんでもいくらなんでも、それだけは勘弁してもらいたいのです。

=====================================================