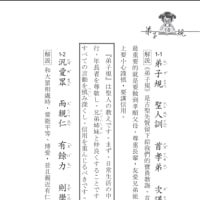

凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

【解説】日常生活當中的人情往來要注重道義,拿人家東西和給人家東西,特別要分明清楚。給人家的東西和幫助要多一點,受人家的要少一點。

【和訳】日常生活の中で、凡そ人と物のやり取りをするとき、道義(どうぎ)を重んじ、「もらう」と「与える」をはっきりとするのが大事です。贈答(ぞうとう)やもてなし、手伝いや助けなどを人により多く与え、人からもらうのはより少なくするべきです。

●簡単解説:

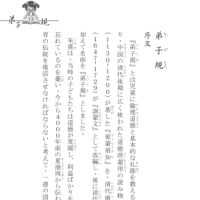

★中国の古典『礼記』の中はこういう言葉がありました。「礼尚往来。往而不来、非礼也。来而不往、亦非礼也。人有礼則安、無礼則曰危。故曰礼者不可不学也。夫礼者。自卑而尊人。」(礼(れい)は往来(おうらい)を尚(たっと)ぶ、往(ゆ)きて来(きた)らざるは、礼(れい)に非(あら)ざるなり。来(きた)り往(ゆ)かざるも、亦た礼に非ざるなり。人(ひと)礼あれば則ち安(やす)く、礼なければ則ち危(あやう)し。故に曰く、礼は学ばざる可からざるなり。夫(そ)れ礼は自ら卑(ひく)くして人を尊ぶ(たっと))です。

まず、「礼尚往来」は礼の綱領であって、他者への思いやりや親切な心のあらわれです。人間関係におけるもっとも基本的なもので、行うべきことです。

たとえば、他人から恩恵やプレゼントなどを受けた場合、どれほどささやかなものであっても、真心や気持ちが込められているところが貴重であるので、丁寧に受け入れて感謝しましょう。将来機会があれば、ぜひ受けたのと同じようにまたそれ以上に、恩返しやお返ししましょう。一方的に受けてばかりでいたら、やはりよくないことです。他人からなにかをもらう、またしてもらうということは、受けたご恩であります。忘れるべきではありません。恩返しをすることを知るべきです。

古人が「施恵無念、受恩莫忘」(恵(けい)を施(ほどこ)しては念(おも)ふこと無く、恩を受けては忘(わす)ること莫(なか)れ)〈人に恩恵を施したことは、心にとめて恩に着せたることなく、人から恩を受けたことは、いつまでも忘れること無いように〉と教えてくださいました。中国には「滴水之恩、当湧泉相報」〈一滴の水のような恩義にも、湧き出る泉のような大きさでこれを報いるべし〉ということわざもあります。これは受けた恩を倍以上にお返しするという義理人情に厚い心のあらわれです。恩を知り、受けたご恩を心に銘記し、恩返しすることを念頭におくような人は福のある人であるのです。

ほかも、相手がわざわざと訪ねてきた場合は、後日、自分のほうからも返礼として同じように相手を訪問したり、何らかの形で感謝の気持ちをお伝えてしたりしたほうがよいでしょう。なかに特別なケースもあります。たとえば、自分が訪問しにいきましたが、その相手がとても親密な友人や近い親戚などのかなり親しい間柄であったり、自分より目上の人であったり、また自分が住んでいるところにかなり距離の離れている方であったりするなどの場合は、お返しとしての訪問をしなくても大丈夫でしょう。

プレゼントを送るときは、かならず謙虚な態度で行うようにしなければなりません。目上の方にはもちろん献上、差し上げる気持ちで臨むのですが、目上ではない方にも、ぜひ謙虚な気持ちで、「ほんのつまらないものですが、ぜひどうぞお受け取りください」、「ほんの気持ちですが、どうかお納めください」「こんな物しか用意できませんでしたが…」などと、ひと言を添えましょう。

そして、古からの教えには、贈り物する際の注意点がいくつかあります。それは下記です。

一、贈り物はかならず包装したり、包んだりするようにしましょう。冠婚葬祭において金銭を贈る時には、金封に納めましょう。

二、贈り物する際に、相手に取りに来させたり、相手に「なにがほしい?」と聞いたりするのも失礼に当たります。

三、贈り物をするときには、その場に他の知人がいる場合は、その知人の目の前で贈り物を渡すのをできるだけ避けるようにしましょう。しかし、その知人の方にも同じような贈答品を用意しているのであれば、その場で一緒に渡しても大丈夫です。

四、目上から贈り物などをいただく場合は、むやみに断ってはなりません。大変失礼にあたります。素直にいただきましょう。

そして、「人有礼則安、無礼則曰危。故曰礼者不可不学也」ですが、礼節は天地の秩序であります。皆が礼節を守れば、社会安定、天下太平です。皆が礼を守らず、お互いに礼敬・礼譲しなければ、社会の秩序が乱れ、衝突・争乱の世となり、危うい状況になります。ゆえに、礼は皆が学ぶべきものです。

「夫礼者。自卑而尊人」これは中国古代の礼節の根本です。つまり、自分がへりくだって、相手に尊敬することです。まず自分が謙譲することからスタートします。これは中国古代の礼節の根本です。これによって、凡夫ならば誰もが持ち合わせている「傲慢さ」という煩悩を軽減・抑えることができ、自分自身の道徳を高めることができます。同時に、人に対して尊敬するような態度で接せれば、自分も他人から尊敬されたり、人からの助けを得られやすくなったり、障害がより少なくなったりします。

中国の古聖先(こせいせん)賢(けん)についてですが、この方たちが残してくださった著書を大乗経典と並べ合わせてみれば、発見できることがあります。それは、中国の古聖先賢は皆悟っていて、高い境地におられるということです。そのような聖賢先哲の教えを受けいれ、真面目に学び、実践していければ、いったい何を得ることができるのでしょうか。まずは、心身の健康・家庭の和楽(わらく)・仕事の順調・社会の安定・国家の富強・世界の平和を得られます。本当に実現できます。現代社会の動乱や頻繁に起こる災難の根本的な原因は、何でしょうか。倫理道徳がなくなったからです。人と人の関係が乱れ、極度に混乱した状況に陥りました。悪事を働き、法に触れることをする人は至るところで見かけられ、社会が乱れました。すべての原因は教育に問題が生じたからです。今の教育は科学・技術の教育のみです。科学・技術は物質文明に属しています。精神文明の教育は少ないです。物質文明がいくら良くても、災難から免れません。この点をぜひ知っていただきたいです。

参考リンク:「仁、義、礼、智、信」—— 五常の大切さ

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

【解説】日常生活當中的人情往來要注重道義,拿人家東西和給人家東西,特別要分明清楚。給人家的東西和幫助要多一點,受人家的要少一點。

【和訳】日常生活の中で、凡そ人と物のやり取りをするとき、道義(どうぎ)を重んじ、「もらう」と「与える」をはっきりとするのが大事です。贈答(ぞうとう)やもてなし、手伝いや助けなどを人により多く与え、人からもらうのはより少なくするべきです。

●簡単解説:

★中国の古典『礼記』の中はこういう言葉がありました。「礼尚往来。往而不来、非礼也。来而不往、亦非礼也。人有礼則安、無礼則曰危。故曰礼者不可不学也。夫礼者。自卑而尊人。」(礼(れい)は往来(おうらい)を尚(たっと)ぶ、往(ゆ)きて来(きた)らざるは、礼(れい)に非(あら)ざるなり。来(きた)り往(ゆ)かざるも、亦た礼に非ざるなり。人(ひと)礼あれば則ち安(やす)く、礼なければ則ち危(あやう)し。故に曰く、礼は学ばざる可からざるなり。夫(そ)れ礼は自ら卑(ひく)くして人を尊ぶ(たっと))です。

まず、「礼尚往来」は礼の綱領であって、他者への思いやりや親切な心のあらわれです。人間関係におけるもっとも基本的なもので、行うべきことです。

たとえば、他人から恩恵やプレゼントなどを受けた場合、どれほどささやかなものであっても、真心や気持ちが込められているところが貴重であるので、丁寧に受け入れて感謝しましょう。将来機会があれば、ぜひ受けたのと同じようにまたそれ以上に、恩返しやお返ししましょう。一方的に受けてばかりでいたら、やはりよくないことです。他人からなにかをもらう、またしてもらうということは、受けたご恩であります。忘れるべきではありません。恩返しをすることを知るべきです。

古人が「施恵無念、受恩莫忘」(恵(けい)を施(ほどこ)しては念(おも)ふこと無く、恩を受けては忘(わす)ること莫(なか)れ)〈人に恩恵を施したことは、心にとめて恩に着せたることなく、人から恩を受けたことは、いつまでも忘れること無いように〉と教えてくださいました。中国には「滴水之恩、当湧泉相報」〈一滴の水のような恩義にも、湧き出る泉のような大きさでこれを報いるべし〉ということわざもあります。これは受けた恩を倍以上にお返しするという義理人情に厚い心のあらわれです。恩を知り、受けたご恩を心に銘記し、恩返しすることを念頭におくような人は福のある人であるのです。

ほかも、相手がわざわざと訪ねてきた場合は、後日、自分のほうからも返礼として同じように相手を訪問したり、何らかの形で感謝の気持ちをお伝えてしたりしたほうがよいでしょう。なかに特別なケースもあります。たとえば、自分が訪問しにいきましたが、その相手がとても親密な友人や近い親戚などのかなり親しい間柄であったり、自分より目上の人であったり、また自分が住んでいるところにかなり距離の離れている方であったりするなどの場合は、お返しとしての訪問をしなくても大丈夫でしょう。

プレゼントを送るときは、かならず謙虚な態度で行うようにしなければなりません。目上の方にはもちろん献上、差し上げる気持ちで臨むのですが、目上ではない方にも、ぜひ謙虚な気持ちで、「ほんのつまらないものですが、ぜひどうぞお受け取りください」、「ほんの気持ちですが、どうかお納めください」「こんな物しか用意できませんでしたが…」などと、ひと言を添えましょう。

そして、古からの教えには、贈り物する際の注意点がいくつかあります。それは下記です。

一、贈り物はかならず包装したり、包んだりするようにしましょう。冠婚葬祭において金銭を贈る時には、金封に納めましょう。

二、贈り物する際に、相手に取りに来させたり、相手に「なにがほしい?」と聞いたりするのも失礼に当たります。

三、贈り物をするときには、その場に他の知人がいる場合は、その知人の目の前で贈り物を渡すのをできるだけ避けるようにしましょう。しかし、その知人の方にも同じような贈答品を用意しているのであれば、その場で一緒に渡しても大丈夫です。

四、目上から贈り物などをいただく場合は、むやみに断ってはなりません。大変失礼にあたります。素直にいただきましょう。

そして、「人有礼則安、無礼則曰危。故曰礼者不可不学也」ですが、礼節は天地の秩序であります。皆が礼節を守れば、社会安定、天下太平です。皆が礼を守らず、お互いに礼敬・礼譲しなければ、社会の秩序が乱れ、衝突・争乱の世となり、危うい状況になります。ゆえに、礼は皆が学ぶべきものです。

「夫礼者。自卑而尊人」これは中国古代の礼節の根本です。つまり、自分がへりくだって、相手に尊敬することです。まず自分が謙譲することからスタートします。これは中国古代の礼節の根本です。これによって、凡夫ならば誰もが持ち合わせている「傲慢さ」という煩悩を軽減・抑えることができ、自分自身の道徳を高めることができます。同時に、人に対して尊敬するような態度で接せれば、自分も他人から尊敬されたり、人からの助けを得られやすくなったり、障害がより少なくなったりします。

中国の古聖先(こせいせん)賢(けん)についてですが、この方たちが残してくださった著書を大乗経典と並べ合わせてみれば、発見できることがあります。それは、中国の古聖先賢は皆悟っていて、高い境地におられるということです。そのような聖賢先哲の教えを受けいれ、真面目に学び、実践していければ、いったい何を得ることができるのでしょうか。まずは、心身の健康・家庭の和楽(わらく)・仕事の順調・社会の安定・国家の富強・世界の平和を得られます。本当に実現できます。現代社会の動乱や頻繁に起こる災難の根本的な原因は、何でしょうか。倫理道徳がなくなったからです。人と人の関係が乱れ、極度に混乱した状況に陥りました。悪事を働き、法に触れることをする人は至るところで見かけられ、社会が乱れました。すべての原因は教育に問題が生じたからです。今の教育は科学・技術の教育のみです。科学・技術は物質文明に属しています。精神文明の教育は少ないです。物質文明がいくら良くても、災難から免れません。この点をぜひ知っていただきたいです。

参考リンク:「仁、義、礼、智、信」—— 五常の大切さ

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます