<上> 書評:「スマホ脳」ほか “スマホ問題” の本6冊 <上>

「スマホ脳」という本がベストセラーになっているというので、さっそく取り寄せて読んでみた。著者はスウェーデンの精神科医である。“スマホ依存” が日本のみならず、今や世界中で問題化してきていることを物語っているようだ。

書名に 「スマホ」 が入っている、“スマホ問題” について書かれた本が日本でもすでに多く出版されている。この際、まとめて読んでみようと思い立った。今回の書評で取り上げるのは以下の6冊である。お断りしておくが、全体としては容赦のない、かなり辛口の書評である。(笑)

6冊を順に書評するというのは初めての試みだが、分量の都合で以下のように2冊ずつ記事にすることにした。

<上> 当記事

1.「スマホ脳」 アンデシュ・ハンセン 新潮新書 2021

2.「スマホ依存から脳を守る」 中山秀紀 朝日新書 2020

<中>

3.「スマホが学力を破壊する」 川島隆太 集英社新書 2018

4.「その「もの忘れ」はスマホ認知症だった」 奥村歩 青春新書 2017

<下>

5.「スマホ廃人」 石川結貴 文春新書 2017

6.「スマホ汚染」 古庄弘枝 鳥影社 2015

このリストの番号は出版年の新しい順である。

1.「スマホ脳」 アンデシュ・ハンセン 新潮新書 2021

表紙のカバーと帯を使った本の紹介と著者の紹介はごく普通のことだが、以下に紹介する本では、まずそれらをできるだけ尊重して紹介していく。

「スマホ本」 の中では現在一番売れているようだが、この本の人気の秘密は著者自身の理論や洞察によるよりは、スマホに関するさまざまな興味深い最新の研究を紹介してくれていることによるように思う。また、著者の写真が、ネクタイ姿でも、白衣を着たものでもなく、Tシャツ姿でラフなヘアスタイル、しかもなぜか首を傾けた、非常にカジュアルなイメージ(しかも、そこそこイケメン?)なのも、著書の販売戦略上、かなり計算されていると思われる。実際、著者は医学の他に経営学でMBAを取得している。(笑)

“テレビ受け” はしそうだが(笑)、精神科医としての実績・業績は相当あやしい。しかし、ビジネスマンとしてはかなり成功している印象がある。(笑)つまり、金儲けには長けていそうである。(笑)

著者の説の土台となる、脳の報酬系がスマホにハイジャックされているために人々がスマホの奴隷になっているという 「報酬系理論」 は、特に新しいものではなく、以前から依存症研究の定石である。しかし、おそらく依存症についてほとんど知らない一般の読者には 「なるほど!」 と思うような話かもしれない。(笑) 多くのスマホアプリがそうした報酬系理論を応用して計算ずくで利用者の脳を自社アプリに巧妙に依存させている “あこぎな手口” が暴かれている。

また、この本が紹介しているさまざまな調査結果のうち、以下のものは特に印象的である。

「大学生500人の記憶力と集中力を調査すると、スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードにしてポケットにしまった学生よりもよい結果が出た。学生自身はスマホの存在に影響を受けているとは思ってもいないのに、結果が事実を物語っている。ポケットに入っているだけで集中力が阻害されるのだ。」

ただ、本書でしばしば展開される 「進化論的適応説」 は欧米ではかなり昔から流布している理論であり、著者はこれを精神病に応用して本書の土台としているのだが、科学的な根拠は非常に疑わしいと言わざるを得ない。

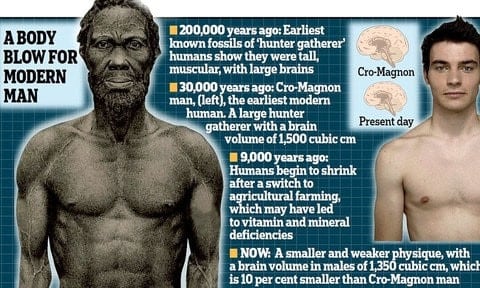

たとえば、“甘いものや脂っこいものをたくさん食べたがる遺伝子を持った人々” は、狩猟採集時代では生存の確率が高かったが、そういった高カロリーな食品が安くていくらでも手に入る現代では逆に生存の確率が低くなる、と説明される。そして、人間の脳は狩猟採集時代と大して変わっていないから、われわれは脳の反応にそのまま従うわけにはいかないのだ、と言われる。つまり、“原始人” と “現代人” とを単純に比べているのだ。たしかに非常にわかりやすいではないか!「うーむ、なるほど・・・」 と読者は思わされる。(笑)

どうやらこの著者はまったく知らないようだが、実は人間の脳は、約1万年前に狩猟採集社会から農耕社会に移行した頃に、劇的に変わっているのだ。とにかく脳の容量がテニスボール1個分減少しているのだ。この変化の重要性については、すでに当ブログの別記事で詳細に論じている。

人類の第2次低脳化現象 (1) 人類は過去に一度 “低脳化” している

さて、別の章では、逆の例が出てくる。“うつ病” は、現代では社会生活上、“不適応” な病理と判断されがちだが、狩猟採集時代にあっては、不必要な行動をできるだけ慎んで引き籠るというのはむしろ生存確率を高めていたと説明される。読者はここで “狩猟採集時代のうつ病患者” を想像する必要に迫られることになる。洞穴の奥でスマホを持ってうずくまっているのだろうか?(笑)

そして、うつ症状が 「危険な世界から身を守るための脳の戦略」 なのだとまで言われて、多くの読者は 「目からウロコの思い」 で先を読み進めることになる。(笑)「そっかー、うつ病にも適者生存の意味があったんだ!」(笑) うつ病のひとにとっては、みずからの “ネガティブで非活動的な生活パターン” をそのまま正当化してくれるような、“天からの福音” ではないか!(笑)

精神科医という肩書を有する著者は、実際に何百人、何千人もの自分のうつ病患者にこうした説明をして彼らを安心させ、喜ばれ、感謝され、そして、熱く支持されてきたに違いない。(笑)

「真実の光! 先生、ありがとう!」(笑)

それならば、同じ論理で、ぜひ “自閉症”、“睡眠障害”、“摂食障害”、“てんかん”、“発達障害” も、実は狩猟採集時代にも存在して、それぞれ「危険な世界から身を守るための脳の戦略」であったという説明もお願いしたいものだ。(笑)

「うつ病」 について言えるのなら、“自閉症” についても言えないわけがないだろう。どうだろうか?(笑) それぞれ生存戦略上の意味やメリットについての “おとぎ話” を紡ぎだせば、救われるように思ってくれる患者はもっともっと増えて、大いに “人助け” になるのではなかろうか?(笑)

さらに、“精神病” について “進化論的適応説” が当てはまるのならば、“身体的な病気” については、なおさら当てはまるはずではなかろうか? (笑)

そして、“胃潰瘍” “アトピー性皮膚炎”、“肺がん”、“前立腺炎”、“白血病” も、生存上意味のある身体の反応だという理屈も “進化論的適応説” を使えば十分に成立するはずだろう。(笑)

この精神科医にすべて任せれば、もはや医者などは要らなくなるかもしれないではないか?(笑) “リウマチ”、“糖尿病”、“花粉症” も石器時代には生存の確率を高めるための人間の身体の戦略だったと言えば、そうした患者は目を輝かせて納得してくれるかもしれないぞ。(笑) うつ病1つに限定することはないだろう!(笑)ケチケチしないで、もっと大奮発したらいい!(笑)

精神科医は、悩みを抱えたクライアントに自信と希望を与えるためには、どんな理屈でも方便として使うのだろうか?そうだとしたら、“精神科医” は、“占い師” や “手相見” と大して変わらないことになる。

けっきょく、“口先だけの商売” ということだ。こうした浅薄な “話のうまさ” がこの本の随所に感じられる。精神科医の中には、このようにクライアントの心理を自らの弁舌で巧みに操り、いわゆる精神病が治るような錯覚を与えて診察料をせしめている輩(やから)がけっこういるという現実がある。(笑)

この本はスマホに関するさまざまな研究(つまり、他人の研究)を紹介してくれているという意味では、たしかにそれなりに価値はある。しかし、著者自身の最終的な結論としてのアドバイスは、1)スマホの使用はほどほどに。 2)もっと身体を使った運動を。 という実に凡庸なものである。

著者はスウェーデンのテレビなどにも頻繁に出演して人気があるようだが、ある意味では、スウェーデンの知的レベルのほどが知れるとも言える。日本でもテレビによく出る学者にロクなのはいない。

読む人が読めば、“ツッコミどころが豊富な本” で、必ず不満の残る本であり、そうでない多くの読者には 「目からウロコの本」 かもしれない。(笑)

なお、翻訳の日本語には 「生き延びる可能性が高かった」 「実際には可能性が少ないのに」 「生存の可能性が高まる」 「遺伝子を残せる可能性が高かった」 という “可能性の高低、多寡” を前提にした訳文が随所に見られて、非常に目障りであった。

これらのフレーズ中の 「可能性」 は 「確率」 もしくは 「公算」、「蓋然性」 とすべきところである。なぜならば、“可能性” というものは、論理的に言って、あるかないかのどちらかであって、高低や大小はないからである。スウェーデン語の原文では、英語の possibility に相当する語ではないはずである。

「可能性が高い、低い」 のおかしさに気づかない人々

2.「スマホ依存から脳を守る」 中山秀紀 朝日新書 2020

職業としては同じ 「精神科医」 ではあっても、「スマホ脳」 の著者のアンデシュ・ハンセン氏の写真の作為的なポーズをいろいろ見てくると、ネクタイに白衣の、愚直な “センセイ” のイメージは、却って自然で好感が持てる。(笑)

「スマホ脳」 のアンデシュ・ハンセン氏はスウェーデンの精神科医でありながらも、経営学修士を取得するなど、したたかなビジネスマインドもそなえた人物のようだが、こちらの中山秀紀氏は日本における依存症治療のための国立の大病院 “久里浜医療センター” というガチガチの医療機関の精神科医長である。同業者でも実に対照的である。(笑)

まず、著者の中山秀紀氏は “依存症” 治療の専門家である。「スマホ問題」 をあくまでも “スマホ依存” として、アルコール、薬物、ギャンブルといった依存症のうちの “現代における最新のパターン” としてとらえている。実に手堅いアプローチである。(笑)

そして、序文に書いているように、「スマホ依存(症)は、スマートフォンの依存(症)の他にインターネットやゲームなどができる機器の依存全般について指します。」 としっかりとした定義から出発している。

つまり、“ネット系の機器への依存全般” を中心的テーマとして話を進めているのだ。とはいえ、著者が挙げる事例の多くは、ゲーム依存の極端なケースである。ゲーム依存にはまった青少年の凄惨な実例がいろいろ出てくる。

著者は依存症とはどういうものかの説明から、その危険、治療の困難さについて語る。実際の治療にあたっている現場の人間の言葉だけに、説得力がある。

「依存症」 としての 「スマホ問題」 というアプローチとしては、非常に一貫性があり、「依存症」 としての 「スマホ依存」 という問題提起にはたしかに重みはある。

しかし、読み終わって思うのは、極端な、病的な “依存症” のケースに「誰もがなり得る」 と言われても、正直言って実感としては “他人事” のように思えてしまうのだ。(笑)

やはり、依存症治療専門の久里浜医療センターにまで行く必要があるひとは世の中のごく一部のひとであって、多くのひとが押し寄せるわけではないであろう。

たしかに極端なケースというものは、実際の一般的なケースが誇張され、強化されて表れているだけあって、とらえやすく、分かり易いかもしれない。しかし、たとえば重度のアルコール依存症のひとのケースを示され、「普通の人にもこうなる可能性がまったく無いとはいえない」と言われて普通のひとが困惑してしまうようなものだ。(笑)

これは、「電磁波過敏症の人は現代のカナリアである」 というのとはわけが違うように思う。電磁波はひとり一人の判断力やモラルに関係なく、物理的環境として世の中の人々を無差別に同様に覆う。しかし、依存物に依存するかどうかは、当人の理性、判断力、モラルに大きく関わるので、一般化しづらい面があるように思える。早い話が、個人の性格、価値観、倫理観によるのだ。

たしかに、治療の現場で日々苦労している医療従事者の経験や知見は貴重である。しかし、社会的な現象としての “スマホ問題”、 “スマホ依存” は、極端で病的なケースの治療のノウハウだけでは解明も解決もできない面があるように思える。

とは言え、“依存症” という切り口で “スマホ問題” を捉えようとするならば、この本が必読書であることに議論の余地はない。科学界の流行の理論を散りばめたような、口先だけのレトリックではなく、依存症の歴史、依存症の構造について、きちんと臨床的な経験に基づいた裏づけのある説明をしようとしているところには信頼性があるように思う。

ただ、いくつかどうも腑に落ちない点がある。

1)「快楽を得たい、気持ちよくなりたい。そのために依存物を使うことを、“正の強化” という。そして、依存物を使わないと “不快” になる。その “不快” を解消するために依存物を使うことを “負の強化” という」 と説明される。なるほど、非常に論理的で整合的な説明のように聞こえる。具体例として、“痒み” という不快さが挙げられる。痒いのを我慢できずに衝動的に掻いてしまうのが、“負の強化” とされる。

しかし、“不快さ” の典型例として、果たして “痒み” は適切であろうか? “不快さ” の典型的かつ代表的な例は、むしろ、“痛み” ではないか? 擦りむいたり、ぶつけたりとか、歯の痛みといった身体的な痛みこそ、典型的な “不快さ(取り除くべき感覚)” ではなかろうか?

“痛み” の場合、その “不快さ” を取り除くための衝動的な行動に駆り立てられることは特にない。せいぜい “痛み” のある個所をさすったり、負傷箇所を保護しようと(痛みを増大させないように)する行動を多少惹き起こすかもしれないだけで、それらは決して痛みという刺激に対する生理的反応ではない。

“痒み” の場合は、とにかく、“引っ掻く行動に駆り立てる生理的刺激” が存在するのである。これは “痛み” の場合にはほとんどない刺激である。

“痒み” には、引っ掻くことに対する “報酬としての快感” が用意されている点が、“痛み” とは根本的、決定的に異なると言えるのではないか?

痒いところを引っ掻いているときは、引っ掻くことによって得られる快感を夢中でむさぼっているのである。(笑) 違うだろうか?

“不快な感覚” を除去しているというのとは違うのだ。

実は “不快な感覚” ですらない可能性がある。

それは、実は “快感への誘(いざな)い” なのだ。そうである、“痒み” とは、“快感への誘惑” なのだ。そして、引っ掻くこと、掻きむしることは、その “誘惑に屈すること” なのだ。

「依存物を使わないと “不快” になる。その “不快” を解消するために依存物を使うことを “負の強化” という」 という著者の、というか、現代の依存症理論のいうところの 「不快」 とは、要するに 「不快」 でも何でもなく、単に、“快感までちょっと距離があること” に過ぎないのだ。(笑) つまり、“負(マイナス)の強化” というのは言い過ぎなのだ。

けっきょく、“痒み” とは、プラスがマイナスに逆転するようなものではないのだ。マイナスではなく、プラス、つまり、“快感への誘導” なのだ。“快楽への道すじ” であって、全然マイナスなんかではないのだ。(笑)

もし、「依存物を使わないと “不快” になる。その “不快” を解消するために依存物を使うことを “負の強化” という」 ということならば、以下のようにも言えるはずだ。

「依存物を使わないと “不快” になる。」

たとえば、“肩こり” にアンメルツを塗らないでいると、痛みが感じられて “不快” になる。

「その “不快” を解消するために依存物を使うことを “負の強化” という」

それでは、“不快” の一種である “肩こり“ を和らげるためにアンメルツを使うことは “負の強化” ということになるのであろうか? もちろん、理論上、“痛み(不快)” を和らげるためにアンメルツを使うことは、“負の強化” ということにならざるを得ないだろう。いや、むしろ “典型的な負の強化” ということになるはずだ。

しかし、これを “依存” や “依存症” と呼ぶことに我々は同意するであろうか?「肩こりによくアンメルツを使います」というひとは、そのまま “依存症” ということになってしまうのであろうか?

もしそうならば、狭心症で苦しくなった際にニトログリセリンを服用するひとも “依存症” ということにならざるを得ない。

たしかに、アンメルツやニトログリセリンを、生活上不可欠に思うひとたちはいるかもしれない。しかし、だからと言って、彼らを “依存症” と呼ぶのはいかがなものか?

彼らを “依存症” と呼ばざるを得なくなるような、著者の信奉する現代の依存症理論には、どこか問題があるように思えてならない。

2) 「依存症は、借金に喩えることもできます。」 と著者は言う。「脳内借金としての依存症」 とも言う。

うまいことを言うものだ、と最初は思った。(笑) 直感的イメージとして的確に言い得ている気が何となくしたのだ。

しかし、イメージとしてはよくわかるのだが、理論的、かつ論理的に言って、誰の誰に対する借金なのかがどうも曖昧模糊としている。そこで、じっくり考えてみた。経済的、商法的な意味での “借金” であれば、借金をした人間は “債務者” であり、金を貸した側は “債権者” である。それでは、依存症の場合はどうなるのだ?

ふつうに考えれば、“依存症患者” が、借金をしている “債務者” であろう。それでは、金を貸している側の “債権者” は誰なのだ? 家族か? 学校か? 社会全体か? たしかにアルコールであれ、薬物であれ、ギャンブルであれ、ゲームであれ、依存症患者が家族に対して疚(やま)しい気持ちを抱いていることは想像できる。しかし、返済すべき疚(やま)しい債務を負っているという意味で、その “負い目” を、“借金” と言うのだとしたら、これは依存症患者にとっては、かなりシビアな表現ではなかろうか?

しかも、その債務を返済すべき相手が家族だけでなく、学校の先生、病院の医師、延いては社会全般まで拡大されて意味されているとしたら、依存症患者にはもう逃げ場はない状態だ。いやいや、そんなことまでは意味していない、と著者は慌てて言うかもしれない。しかし、商法的概念を背景に持つ “借金” という言葉1つから必然的に “債権者” と “債務者” という対立的構図が否応なしに浮かび上がってきてしまうのだ。

そして、“借金” をしている側が返済すべき ”債務” と、金を貸した側が返済を求める “債権” とが対置されてしまうことになる。つまり、“借金” というたかが言葉1つ ではあっても、その言葉を拒絶しない限り、依存症患者は、家族や社会に対して “負債” を負う関係にある という、“常にバックグラウンドに潜む恐ろしい構図” を受け入れることを期待されているのだ。

しかも、“借金“ が金銭的な意味ではないことは誰にでもわかる。ということは、逆にまさに “精神的債務” “道徳的負債” というふうに理解すべきということなのだ。

これはある意味で、依存症患者に対する “社会的断罪” である。「お前らはわれわれに迷惑をかけてんだがら、その分その借りは返せよ!」 と言っているに等しい。

そういう “上から目線” を “借金” という一語が雄弁に物語っているのだ。「うまいことを言うものだ、と最初は思った。」と書いたが、最初にそう思った時点ではそういった “上から目線” が構造的に潜んでいる ことにはまったく無自覚であった。

<中> 書評:「スマホ脳」ほか “スマホ問題” の本6冊 <中>

3.「スマホが学力を破壊する」 川島隆太 集英社新書 2018

4.「その「もの忘れ」はスマホ認知症だった」 奥村歩 青春新書 2017

<下> 書評:「スマホ脳」ほか “スマホ問題” の本6冊 <下>

5.「スマホ廃人」 石川結貴 文春新書 2017

6.「スマホ汚染」 古庄弘枝 鳥影社 2015