のし上がった蕎麦は専用の包丁と押さえ板を使って切りそろえます。

包丁を少し傾けると傾けた角度に応じて蕎麦の幅分がずれて同じ太さの蕎麦を切る事が出来ます。

蕎麦を程良い量づつ切り分けたら紙にくるんで出来上がりです。

容器に入れて密閉すれば冷凍保存できます。

そうして打ち立ての蕎麦が何時でも食べられるのです。

中の空気を抜くように手で捏ねていきます。

この作業もかなりコツが居る作業です。

いよいよ伸しの段階です。

均等な厚さにしなければならないし、最後には四角な形にしなければなりません。

生地を少しずつ回転させながら伸していきます。

まだ先生の手助けが必要です。

今回は二八蕎麦を打ちますが、水は蕎麦の重量の半分くらいが基準だそうです。

気温や湿度などを勘案して水を加減するそうですが、

今回700gの蕎麦に350gの水を少しずつ加えて混ぜ合わせます。

その前にふるいに掛けて小麦粉とそば粉を良くかき混ぜねばなりません。

指を熊手のように開いて鉢の中を素早く大きくかき混ぜます。

先生の手つきを見ながら真似するのですが、なかなか難しいものです。

リトーブスは多肉植物でその種類はとても多く

お値段も数百円から数百万円するものまであるそうです。

私はこの象の足みたいな形が面白いから

手頃の値段のものを見つけると買うことにしています。

でも帰ってから並べてみると前に買ったのと同じものだったりします。

凍らせては駄目ですが寒さには意外に強く、

むしろ夏の暑さには気をつけねばなりません。

これはリトーブスではないですが冬の方が好きな多肉植物です。

市の教養講座で楽しいひとときを過ごしました。

書楽家と自称する先生のお話しも面白かったし

講座の内容も楽しめました。

いわゆる書道というのではなく書を楽しむ講座でした。

最初に目をつぶったまま、自分の名前をひらがなで書きました。

頭に半紙と筆をイメージして書いて見ましたがなかなか難しいものです。

次は漢字で姓名を書きトイメンの人と交換して相手の書いたのを真似して書くという

面白い体験をさせて貰いました。

私が書いた土方淑子さんの真似文字です。

(明日に続く。)

アフタヌーンティーを頂きながら能のお話を聞く集いです。

11月、12月は「融」(ゆずる)でした。

昨日が今年の講義納めでした。

イギリスのアフタヌーンティーも美味しいですが、かなりのボリュームがあります。

こちらの方はかなり凝った内容で上品なお菓子が出されます。

毎回違うものが提供されるのも素晴らしいです。

それにも増して奧川恆治先生のお話しが楽しいのです。

メンバーは殆どが女性で昨日も男性は先生と私だけ、能の話を聞こうという方々ですから

私を除いては皆様、素晴らしい感性の持ち主です。

ミラクルという科学実験などを体験できる市の施設で

コパールのアクセサリーを作る講習会に参加しました。

小学生から大人まで参加できる講座なので子供や付き添いの親御さんまで入り交じって盛況です。

講師のお話しも子供まで分かるように懇切丁寧、もどかしいほどです。

この茶色の塊がコパールの原石です。

これを目の細かいサンドペーパーで磨き上げていくのです。

コパールは琥珀の若い石なので運が良いと虫が入っていたりするそうです。

この塊は100万年前にしたたり落ちた樹液が固まったものだそうです。

琥珀と言えるのは更にその10倍位古いものを言うのだそうです。

私が2時間ほど磨き上げて完成させたネックレスです。

虫はいませんでしたが何やら木片が入って居るようです。

参加費1000円で2時間楽しめ、おまけにアクセサリーが作れるのですから、嬉しい企画です。

講義が終わり帰るときに純水のボトルまで貰えました。

参考

越谷能楽堂で昨夜、薪能を鑑賞しました。

演目の解説があり、その後かがり火に火が付けられました。

風が強いので火災防止のため火は直ぐに消されました。

能は「舎利」、能では珍しい立ち回りがあったりして面白かったです。

出演者も越谷の片田舎にしては豪華なメンバー揃いです。

姿勢60周年記念なので張り込んだのでしょう。

砧は世田谷区の地名ですが、能では能楽の演題で、

布を伸す作業またはその器具を意味します。

その砧の講義が矢来能楽堂であり聴講してきました。

講師は能楽師の奥川恆治氏です。

舞台手前にあるのが砧です。

この台に置かれた布を小槌で打って皺を伸ばしたり、

布の繊維を柔らかくしたりします。

能では小槌ではなく扇で打つ仕草をします。

都立美術館から国立博物館までの3~400mの道のりが

3~4kmにも感じられるほど酷暑の行程でしたが何とか

博物館の一番奥手にある平成館にたどり着きました。

この暑さなのに館内は人で溢れています。

会期が終わりに近いからでしょう。

展示物を見るのに前の人の頭の隙間からやっと覗けるほどです。

お目当ての「縄文のヴィーナス」はしっかり見ることが出来ました。

縄文人の美的感覚の鋭さと、造形技術の高さには改めて敬意を表します。

力強く精緻な細工にも長けています。

日本の弥生時代にはローマではコンクリート造りのパンテオンが建造され

今も現存していることを考えると、その開きはかなり大きいのですが、

縄文時代に限れば、日本の土器の方が優れていると思いました。

S軒から上野動物園前を通って都立美術館にたどり着きました。

上野公園も炎暑に燃え上がっていましたから一歩踏み出すごとに体力を奪われるのです。

会場内はまあまあの人出でした。

ゆっくり見て回れるぎりぎりの人数です。

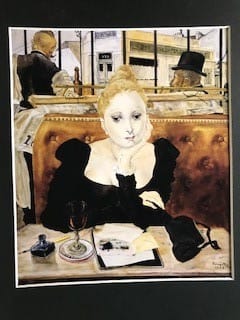

作品の質も良く、点数も多くて満足出来ました。

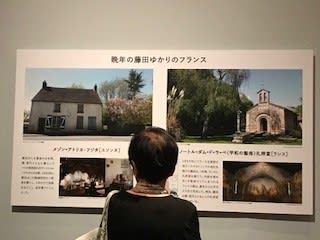

この写真の左はフジタが晩年を過ごした住居兼アトリエです。

パリの左下方向ヴィリエ・ル・ベクルにあります。

遺族からベクル市に寄贈され予約制で入館出来ます。

入館料は無料ですが、1度に1グループしか入れません。

交通も不便だし団体さんは入れないから私は三回訪れましたが

何時も予約無しで大丈夫でした。

市の担当者が付きっきりで案内してくれます。

内部は柵もなくフジタが住んでいたままの状態で展示されているから

盗難や悪戯防止の監視の意味合いもあるのです。

画面の右は藤田夫妻が眠っている教会です。

フジタが作り内部の壁画も描いています。

こちらは有料です。

シャンパーニュのランスにあります。

有名なシャンパンのメーカーが援助して作られた教会です。

ここにも私は3回訪れています。

教会の前にあるシャンパン会社に行くとシャンパンの試飲が出来ます。

都立美術館はレオナルドフジタ展、国立博物館は縄文展です。

縄文展は会期末が近いので暑さにめげずにがんばりました。

朝のうちに台風がらみの荒天は納まったので

少しは空いているだろうと思ったのです。

公園内のS軒に車を置きレストランに行ったら

丁度昼時とて満席でかなり待つとのことなので

先に展覧会を見ることにしました。

駐車場はがら空きなので車はそのまま置かせて貰いました。

私が水彩画を描くときには鉛筆でスケッチしてから色を置いていきます。

日本画や版画の手法に似ています。

洋画や日本画でも朦朧体という手法では線ではなく面で描くのですが

私の表現力ではいきなり色を置く手法は使えません。

鉛筆は三菱のハイユニが一番使い勝手が良いです。

6BからFの硬さの異なる鉛筆を使い分けています。

私の感じではドイツのステッドラーなどはユニより品質が落ちます。

ステッドラーと普通の緑色の三菱鉛筆が同程度の品質のように感じます。

舶来ものを有り難がるのは鉛筆に関しては間違っています。

話しは逸れますが、三菱鉛筆は三菱財閥とはなんの関係もないそうです。

三菱鉛筆は政治と結びついたりはしません。

ひたすら良い鉛筆を作ることだけに専念しているまじめな会社です。

私は鉛筆がちびてもサックを継ぎ足したりして大事に使います。

勿論、ステッドラーがいい加減な製品を作っていると言うことではありません。

向こうでは鉛筆を削るのにナイフは使わず鉛筆削り器を使うから

芯を包む木材の品質の品質には拘る必要がないのです。

私は鉛筆はナイフで形良く削ります。

芯の尖らせ方も鉛筆の硬度によって微妙に変えています。

ハイユニに使われている木材は最高級の材質です。

書道家が墨を擦って気持ちを高めるのと同じで、

私は鉛筆をナイフで削ることで絵に集中する気持ちを整えていきます。

それなので気持ち良く削れる三菱のハイユニが手放せないのです。

11月3日から開催する個展に向けて今準備を進めています。

近々ご案内をいたす予定です。