先日に寝台特急「日本海」のルポをしましたが、来るダイヤ改正で日本海と同時に

急行「きたぐに」

も廃止されます。日本海は全車寝台のれっきとしたブルートレインであったに対し、きたぐにはA寝台、B寝台、グリーン車、普通車とかっての夜行急行列車の姿をそのまま残していました。私はきたぐにに何度も乗車しましたが、全ての設備を利用してました。きたぐにの設備を見てみましょう。

きたぐにの最高設備にあたる

A寝台

です。元々はB寝台のサハネ581形だったものを2段化してサロネ581形としたもので、7号車に連結されています。これはきたぐにへの583系投入に合わせて改造されたもので、きたぐにと共に歩んできた車両ともいえましょう。3段寝台だったものを2段化したものですが、上段の位置を調整しているため、広い空間が確保されています。また、乗務員室前の1ボックスを喫煙席に仕立てています。どちらかといえばオロネ24形と同じ設備です。でも、583系独特の高い屋根も手伝ってすごしやすい環境です。私は1度だけ利用しました。

今回の廃止に合わせて運用離脱する予定です。

きたぐにの中でスタンダードなのが

B寝台

です。10両編成時は5・8~10号車、12両編成時は5・8~12号車にあたります。581系誕生時からの3段寝台のままで残されており、14系客車や24系客車が2段化されて行った中で3段のまま現在に至っています。とはいえ、3段が故に空間は狭く、寝台の中を過ごすには体をやや丸めないといけない状況でした。特にモハネ582形のパンタグラフ下には空間の関係で2段となっており、その中段は広い空間となっていて、「パン下中段」とひそかに人気があります。私は中段とパン下中段を各1回利用した以外は全て下段でした。

583系にとって欠かせないのが

グリーン車

です。サロ581形で、6号車に連結されています。581・583系は昼夜兼用として設計されたため、昼行を考慮してグリーン車が連結されました。しかし、グリーン車は座席と寝台の転換が技術的に難しかったため、座席車となっているのがポイントです。座席はグリーン車という事でリクライニングシートが並んでいます。とはいえ、583系独特の高い屋根がそのままであったため、高い天井が特徴でした。グリーン車は1回だけ利用しましたが、グリーン車という事もあり、寝やすかったです。

こちらは

普通車

です。座席状態でそのままにしたもので、1~4号車に連結されています。きたぐには昔から座席車を連結されていたので、583系への置き換えにあたって伝統を守ったという形になります。普通車は全てボックスシートの自由席ですが、元々特急車両として設計されている事もあり、シートピッチが広いのが特徴です。こちらは1回だけ使いましたが、やっぱ広かったです(とはいえ、419系で経験済ですが・・・)。

きたぐには山科~近江塩津間では東海道本線を経由していますが、臨時格下げ後は湖西線経由となるため、湖東を経由する583系はお見納めとなるわけです。瀬田川そして大津駅停車も間もなくお見納めです。この辺りは地元なだけに寂しさを覚えます。

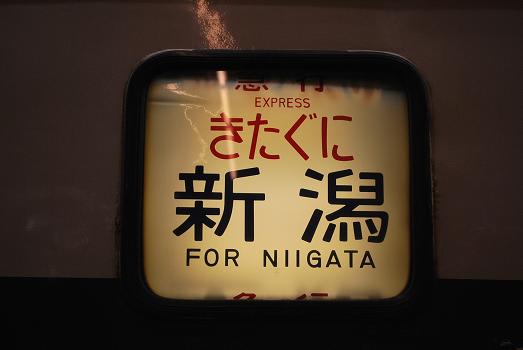

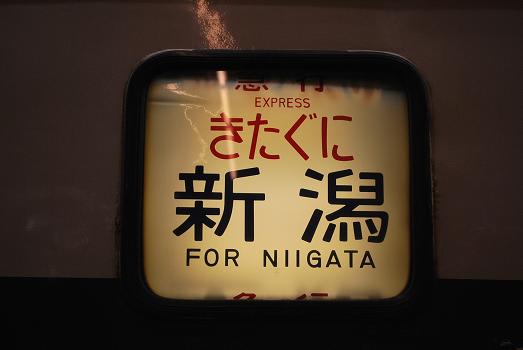

きたぐにの案内表示です。上が大阪駅、下が新潟駅です。急行の表示って特急と同じ扱いのようですね・・・。

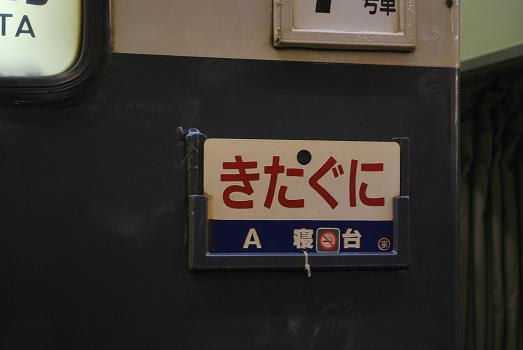

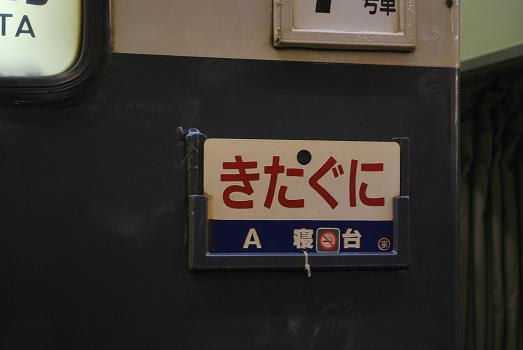

きたぐにの側面行先表示とサボです。側面行先表示はずれる事が多いようで、急行表示が見えない事も・・・。そして、サボには急行ときたぐにが別々用意されていますね。

急行「きたぐに」は新潟遠征時によく利用しましたが、遠征以外にも何回か利用しましたので、トータルで日本海よりも多く利用したのかな・・・と。実は私のの知り合い(非鉄ですが・・・)が柏崎に住んでいて、そのお宅へお邪魔した時にきたぐにを利用した事もあったし、その知り合いが大阪へ遊びに行った時に付き添いで一緒に乗ったことも・・・。多方面でお世話になった列車です。

こういうわけで、急行「きたぐに」はA寝台、B寝台、グリーン車、普通座席車と4つのグレードが揃うというかっての夜行急行列車の姿を残す最後の列車でもありました(はまなすはA寝台とグリーン車無いし)。ところが、臨時格下げ後はグリーン車とB寝台の7両編成で運行となり、A寝台と普通座席車が外されてしまいます。従って、急行列車の在り方の一つが消えてしまう事になりますね。

また、臨時化後は何か583系全盛時代の特急列車の姿になっているように感じるのは私だけでないでしょうか・・・。

急行「きたぐに」

も廃止されます。日本海は全車寝台のれっきとしたブルートレインであったに対し、きたぐにはA寝台、B寝台、グリーン車、普通車とかっての夜行急行列車の姿をそのまま残していました。私はきたぐにに何度も乗車しましたが、全ての設備を利用してました。きたぐにの設備を見てみましょう。

きたぐにの最高設備にあたる

A寝台

です。元々はB寝台のサハネ581形だったものを2段化してサロネ581形としたもので、7号車に連結されています。これはきたぐにへの583系投入に合わせて改造されたもので、きたぐにと共に歩んできた車両ともいえましょう。3段寝台だったものを2段化したものですが、上段の位置を調整しているため、広い空間が確保されています。また、乗務員室前の1ボックスを喫煙席に仕立てています。どちらかといえばオロネ24形と同じ設備です。でも、583系独特の高い屋根も手伝ってすごしやすい環境です。私は1度だけ利用しました。

今回の廃止に合わせて運用離脱する予定です。

きたぐにの中でスタンダードなのが

B寝台

です。10両編成時は5・8~10号車、12両編成時は5・8~12号車にあたります。581系誕生時からの3段寝台のままで残されており、14系客車や24系客車が2段化されて行った中で3段のまま現在に至っています。とはいえ、3段が故に空間は狭く、寝台の中を過ごすには体をやや丸めないといけない状況でした。特にモハネ582形のパンタグラフ下には空間の関係で2段となっており、その中段は広い空間となっていて、「パン下中段」とひそかに人気があります。私は中段とパン下中段を各1回利用した以外は全て下段でした。

583系にとって欠かせないのが

グリーン車

です。サロ581形で、6号車に連結されています。581・583系は昼夜兼用として設計されたため、昼行を考慮してグリーン車が連結されました。しかし、グリーン車は座席と寝台の転換が技術的に難しかったため、座席車となっているのがポイントです。座席はグリーン車という事でリクライニングシートが並んでいます。とはいえ、583系独特の高い屋根がそのままであったため、高い天井が特徴でした。グリーン車は1回だけ利用しましたが、グリーン車という事もあり、寝やすかったです。

こちらは

普通車

です。座席状態でそのままにしたもので、1~4号車に連結されています。きたぐには昔から座席車を連結されていたので、583系への置き換えにあたって伝統を守ったという形になります。普通車は全てボックスシートの自由席ですが、元々特急車両として設計されている事もあり、シートピッチが広いのが特徴です。こちらは1回だけ使いましたが、やっぱ広かったです(とはいえ、419系で経験済ですが・・・)。

きたぐには山科~近江塩津間では東海道本線を経由していますが、臨時格下げ後は湖西線経由となるため、湖東を経由する583系はお見納めとなるわけです。瀬田川そして大津駅停車も間もなくお見納めです。この辺りは地元なだけに寂しさを覚えます。

きたぐにの案内表示です。上が大阪駅、下が新潟駅です。急行の表示って特急と同じ扱いのようですね・・・。

きたぐにの側面行先表示とサボです。側面行先表示はずれる事が多いようで、急行表示が見えない事も・・・。そして、サボには急行ときたぐにが別々用意されていますね。

急行「きたぐに」は新潟遠征時によく利用しましたが、遠征以外にも何回か利用しましたので、トータルで日本海よりも多く利用したのかな・・・と。実は私のの知り合い(非鉄ですが・・・)が柏崎に住んでいて、そのお宅へお邪魔した時にきたぐにを利用した事もあったし、その知り合いが大阪へ遊びに行った時に付き添いで一緒に乗ったことも・・・。多方面でお世話になった列車です。

こういうわけで、急行「きたぐに」はA寝台、B寝台、グリーン車、普通座席車と4つのグレードが揃うというかっての夜行急行列車の姿を残す最後の列車でもありました(はまなすはA寝台とグリーン車無いし)。ところが、臨時格下げ後はグリーン車とB寝台の7両編成で運行となり、A寝台と普通座席車が外されてしまいます。従って、急行列車の在り方の一つが消えてしまう事になりますね。

また、臨時化後は何か583系全盛時代の特急列車の姿になっているように感じるのは私だけでないでしょうか・・・。

私も頻繁に間違えますが

きたぐにのラストランが明後日の金曜日である事は周知の事実ですが湖西線短絡ルートで剣次郎さんお住まいの石山を通らなくなるのは残念ですね

またA寝台と座席車が外れますが利用が少なかったからでしょうか?或いは維持する上で不都合が発生したのでしょうか?

昨今の急行は「きたぐに」と「はまなす」あとはJR東海の臨時と元日の初日の出号くらいしか設定されてませんし(一部省略)特別な料金が発生する特急と同じ赤色表示にしてる駅が多い様ですね

コメントありがとうございます。

ご指摘ありがとうございます。修正しておきます。

臨時格下げ後は東海道本線を通らなくなってしまうのは少々残念です。特に米原では名古屋方面からの乗り継ぎもあるようで・・・。

座席車ですが、意外と少ないようです。1ボックスで2~3人程度ですし。外されても無理無いのかもしれませんが・・・。

私は京都→高岡(B寝台)大阪→高岡(自由席)金沢→高岡(自由席)大阪→糸魚川(B寝台)と計4回利用しました。

転勤で高岡にいた時、出張、同窓会の帰りに利用し、金沢で飲み会の後、終電に乗り遅れて利用した時は、寝過して富山まで行ってしまいましたがそれもいい思い出です。

一昨年糸魚川まで乗った時は、大糸線のキハ52の乗りおさめも兼ねていましたが、結果的にきたぐにの乗りおさめとなってしまいました。

この時はパンタグラフの調子が悪く、何度も途中で停車し、糸魚川到着前に車内放送で

糸井川にて修理すると言っていました。停電で

自由席の暖房、照明がとまっていたようで老朽化を実感しました。

日本海同様、なんとか乗り収めをしたかったのですが、大雪による運休で実現しませんでした。糸魚川以東に乗れなかったこと、大阪行き

に乗れなかったことが悔やまれます。

小学生のころ、屋根に雪を載せて走る旧客時代のきたぐにを見ました。大阪駅で面白がって

手動ドアを開け閉めしていたら、車掌さんに睨まれました。昔の国鉄の車掌さんは怖かったです。

臨時で残るとはいえ、GW,お盆、年末年始に休めない職場なので乗れることはまずないでしょう。日本海は(定期で)無くなっても、きたぐには681系によって残るのでは、座席のみ

か、付属編成の三両を固定寝台に改造するのでは(一部妄想です)と思っていただけに日本海と同時に臨時化、寝台のみになるということは

驚きです。

長々と失礼しました。

コメントありがとうございます。

きたぐにに関する思い出話ありがとうございます。本当にいろんな経験をなさっていますね・・・。583系は既に40年選手で、ボロボロな感じですが、パンタグラフの不調で何度も止まったりしていた事は驚きです。

確かに臨時化後は寝台メインになったのは意外でしたね。

大津に停まる長距離列車は全廃ですか。。。

しなの、ひだの停車は実現しませんね。

コメントありがとうございます。

確かに米原を経由しなくなること自体が違和感に感じますね。確かにきたぐには米原経由という定石がありますからね・・・。

大津は県庁所在地ですが、最近は少しずつ寂れていますので、停車しても意味無いと見たのでしょう・・・。