https://www.youtube.com/watch?v=fhkkNNx2yMY&feature=youtu.be

東京電力福島第1原発事故で、東京地裁は、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の旧経営陣3人に無罪を言い渡した。

争点は、3人が津波による事故を予見し、被害を回避できたと言えるかどうかだった。判決は3人に予見可能性があったとは認められないと判断した。

判決は、3人が部下からの報告や会議で巨大津波が第1原発を襲う可能性があることを認識していたと認めた。一方で、こうした報告などは根拠に欠け、事故回避に向けて原発の運転を停止する義務を負うほどではなかったと指摘した。

刑事裁判で有罪になれば、身柄を拘束されることもある。そのため、民事裁判よりも厳格な事実認定が求められる。切迫感をもって被害を予見できたのでなければ、過失罪の認定には至らない。そこが判断の分かれ目となった。

問題になった報告は、政府の地震調査研究推進本部が2002年に公表した地震予測の「長期評価」に関するものだ。「福島沖でも巨大津波が起こりうる」という内容だった。

判決は、この長期評価そのものの信頼性も否定した。

しかし、この判決により、事故に対する責任がそもそも東電になかったということにはならない。

事故の背景について、政府の事故調査委員会は政府や東電に「複合的な問題点があった」と指摘した。国会事故調などは「人災」と判断した。今回の判決でそれがくつがえるわけではない。

1986年のチェルノブイリ原発事故の後、政府や東電をはじめとする電力業界は「日本では事故は起きない」と繰り返した。それでも、事故は起きた。

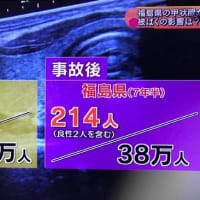

電力会社が自然災害を含めたあらゆる事態に備え、安全を最大限に追求するのは当然だ。原発事故がいったん起きてしまうと、人々は故郷を奪われる。福島では事故などにより、今も県内外で4万人以上が避難生活を送っている。犠牲があまりに大きすぎる。

旧経営陣は無罪判決を受けたものの、東電は組織として信頼回復のための努力を続ける必要がある。

東京電力の旧経営陣は「無罪」−二〇一一年の福島第一原発事故で検察審査会が強制起訴した裁判だった。本当に予想外の事故だったのか疑問は残る。

社員は「津波対策を検討して報告するよう指示された」とも述べた。だから、その後、防潮堤を造る場合は完成までに四年を要し、建設に数百億円かかるとの報告をしている。元副社長は「外部機関に長期評価の信頼性を検討してもらおう。『研究しよう』と言った」と法廷で応じている。

てっきり対策を進める方向と思っていた社員は「想定外の結論に力が抜けた」とまで証言した。外部機関への依頼は、対策の先送りだと感じたのだろう。実際に巨大津波の予測に何の対策も講じないまま、東電は原発事故を引き起こしたのである。

この社員は「時間稼ぎだったかもしれないと思う」「対策工事をしない方向になるとは思わなかった」とも証言している。

社員が認識した危険性がなぜ経営陣に伝わらなかったのか。あるいは対策の先送りだったのか。これはぬぐえぬ疑問である。

旧経営陣の業務上過失致死傷罪の責任を問うには

原発ありきの発想に立った判決ではないか。「あらゆる自然現象の想定は不可能を強いる」とも述べたが、それなら災害列島に原発など無理なはずである。

〇八年の地震予測「長期評価」が出たときも、東北電力は津波想定の見直しを進めていた。ところが、この動きに対し、東電は東北電力に電子メールを送り、津波対策を見直す報告書を書き換えるように圧力をかけた。両社のやりとりは公判で明らかにされた。

「危険の芽からは目をそらすな」−それは原発の事業者にとって常識であるはずだ。旧ソ連のチェルノブイリ事故が示すように、原発でいったん事故が起きれば被害は極めて甚大であり、その影響も長期に及んでしまう。

それゆえ原発の事業者は安全性の確保に極めて高度な注意義務を負う。最高裁の四国電力伊方原発訴訟判決でも「(原発の)災害が万が一にも起きないように」と確認されていることだ。

「最大一五・七メートルの大津波」という重要なサインが活(い)かされなかったことが悔やまれる。〇四年にはスマトラ沖地震の津波があり、インドの原発で非常用海水ポンプが水没し運転不能になった。〇五年の宮城県沖地震では女川原発で基準を超える地震動が発生した。

これを踏まえ、〇六年には旧経済産業省原子力安全・保安院と電力会社による勉強会があった。そのとき福島第一原発に敷地高一メートルを超える津波が来襲した場合、全電源喪失から炉心損傷に至る危険性が示されている。

勉強会が活かされたらとも悔やむ。防潮堤が間に合わなくとも電源車を高台に配備するなど過酷事故対策が考えられるからだ。福島第一原発の非常用電源は地下にあり、水没は容易に発想できた。国会事故調査委員会では「明らかな人災」と厳しく非難している。

今回の刑事裁判は検察が東電に家宅捜索さえ行わず、不起訴としたため、市民の検察審査会が二度にわたり「起訴すべきだ」と議決したことによる。三十七回の公判でさまざまな事実関係が浮かんだ意義は大きい。

安全神話が崩れた今、国の原発政策に対する国民の目は厳しい。歴史は繰り返す。地震の歴史も繰り返す。重大なサイン見落としによる過酷事故は、やはり「人災」にも等しい。繰り返してならぬ。苦い教訓である。

東電元幹部無罪/ゼロリスク求めなかった判決

未曽有の自然災害が原因の事故について、個人の刑事責任を問うのはやはり難しい。裁判所は証拠を吟味した結果、そう判断したのだろう。

東京電力福島第一原子力発電所の事故を巡り、業務上過失致死傷罪に問われた勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人に対し、東京地裁が無罪を言い渡した。

検察は3人を不起訴にしたが、市民で構成する検察審査会の議決で強制起訴された。安全対策を怠り、東日本大震災の津波による原発事故を発生させた結果、避難を強いられた入院患者を死亡させるなどした、という内容だ。

裁判のポイントは、3人が津波の発生を予見できたかどうかだった。検察官役の指定弁護士は、事故前に「最大15メートル超」の津波の可能性を指摘した試算を根拠に「対策を取るか、運転を停止していれば事故は防げた」と主張した。

これに対し判決は、試算の基となった政府機関の地震に関する長期評価について、「専門家から疑問が示されるなど、信頼性に欠けていた」と判断した。その上で、津波発生の予見可能性を否定し、3人の無罪を導いた。

刑事裁判で、個人の過失を認定するには、具体的な危険性を認識していたことを立証する必要があるが、それが不十分だったということだ。刑事裁判の基本に沿った司法判断と言えよう。

また判決は、「自然現象についてあらゆる可能性を考慮して対策を講じることを義務づければ、不可能を強いることになる」との考え方を示した。当時の原発の安全対策に、「ゼロリスク」まで求めなかったのはうなずける。

ただ、刑事責任が認定されなかったにせよ、原発事故が引き起こした結果は重大だ。想定外の大災害だったとはいえ、東電の安全対策が十分だったとは言い難い。

2年3か月にわたる公判では、東電の原発担当者や地震学者ら20人以上が出廷した。津波対策が必要だと考えていた、と証言した部下もいた。危機感が共有されず、組織として迅速な対応が取れなかった実態が浮かび上がった。

強制起訴によって裁判が行われることになり、公開の法廷で、原発の安全対策に対する経営陣と現場との認識のギャップが明らかになった意義は小さくない。

大切なのは、裁判で得られた教訓を今後の対策に生かすことである。東電や国は、最新の科学的知見や、信頼できる研究データに基づき、事故の可能性を低減させていく努力を怠ってはならない。

社説 連載:社説

(社説)原発事故判決 釈然としない無罪判断

2019年9月20日05時00分

腑(ふ)に落ちない判決だ。2011年の福島第一原発事故をめぐり、東京電力の旧経営陣3人が強制起訴された裁判で、東京地裁は全員に無罪を言い渡した。

判決は、事故を防ぐにはあらかじめ原発の運転を停止するしかなかったという前提に立ち、そうしなければならないだけの確かさをもって、津波の襲来を予測できたかを検討した。

そして、国の機関が02年に公表した「三陸から房総沖のどこでも巨大地震が起こり得る」との見解(長期評価)を、根拠を欠き、信頼性に疑問があると指摘。原発は社会生活や経済活動を支える重要なインフラであり、旧経営陣に運転を止める義務はなかったと結論づけた。

事故の被災者が国や東電に損害賠償を求めた訴訟では、この長期評価に基づき、「津波は予測できた」との判断が積み重ねられてきた。非常用電源を高台に移転させるなど、簡易な対策を講じていれば事故を防げたとした判決も複数ある。

民事裁判に比べて刑事裁判では厳格な立証が求められるとはいえ、あまりの乖離(かいり)に驚く。未曽有の大災害を引き起こしながら、しかるべき立場にあった者が誰一人として責任を問われない。人々が納得できるだけの説明が尽くされたか、大いに疑問が残る裁判となった。

一方で、公開の法廷で審理が行われた意義は大きい。政府や国会などの調査では言及されなかった重要な事実が、いくつも明らかになったからだ。

例えば、東電内部では長期評価を踏まえて防潮堤建設などの検討が進み、最高経営幹部が出席する会議でも津波対策が話題になった。だが勝俣恒久元会長は公判で、「関心を持たなかった」と述べた。他の2人の被告も「記憶にない」を繰り返し、権限を互いに押しつけ合って、自らの無罪を主張した。

原発の運転がこのような組織と人物に委ねられ、監督すべき政府もそれで良しとしてきた。その帰結があの事故だった。

過去の話、あるいは東電特有の体質として片付けられるものではない。

最近、火山噴火やテロへの備えなど、原発の安全性をめぐって新たな課題が次々と浮上している。だが電力各社は、手当てするには膨大な時間と金がかかるとして、対策の先延ばしを認めるよう原子力規制委員会に働きかけている。福島事故からいったい何を学んだのだろう。

確率は低くても、起こり得る危機に対する鋭敏さをどう培うか。規制はいかにあるべきか。災害列島というべき日本で、原発に未来はあるのか――。裁判が突きつけた重い課題に、社会全体で向き合わねばならない。

東日本大震災に伴う東京電力福島第1原子力発電所の事故をめぐり、業務上過失致死傷罪で強制起訴された同社の旧経営陣3被告に対し、東京地裁は、いずれも無罪を言い渡した。冷静な判断である。

強制起訴自体に無理があった。千年に1度といわれる巨大津波によって4基の原子炉が同時被災した類のない事故の責任を、個人に求めるのは、反原発感情に根差した応報の感が拭えない。←産経新聞らしい

リスクは一切あってはならないという「ゼロリスク」の過大な追求を退けた、現実的な指摘だ。

主な争点は大津波を具体的に予見できたかなどだ。検察官役の指定弁護士は国の地震予測に基づき15・7メートルの津波試算が出ており、予見できたなどと主張した。だがそのほとんどが退けられた。

東電ホールディングスは「原発の安全性強化に、不退転の決意で取り組む」とコメントした。事故の責任を重く受け止めなければならない。安全対策とともに、福島の復興に全力をあげるべきだ。

日本の原発は、エネルギー資源に乏しいわが国にとっての貴重な国産電源であり、経済発展を可能にするために国策民営の形で進められてきた歴史がある。原発という巨大システムにかかわる事故を防ぐには国の責任を含め、総合的な取り組みが不可欠だ。

検察審査会による強制起訴の制度の見直しも必要なときにきている。この制度は、有権者から選ばれた審査員11人が検察官が不起訴とした事件を審査する。

8人以上の判断で「起訴相当」を議決し、検察が再捜査する。それでも起訴しない場合、2度目の「起訴議決」で指定弁護士が強制的に起訴する。司法制度改革に伴い平成21年に導入された。

民意を反映するためだが、強制起訴されたJR西日本の福知山線脱線事故で歴代3社長が無罪となるなど、注目された事件での無罪が相次いでいる。

対象について、罪種を絞ったり起訴猶予となった事案に限ったりするなどの検討を行うべきだ。

純然たる法的判断を置いて、個人を罰することだけで留飲を下げておしまいでは、原因究明や対策はむしろ遠くなろう。

東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣の3人に東京地裁(永渕健一裁判長)はきのう、無罪の判決を言い渡した。

検察官役の指定弁護士側は被告の勝俣恒久元会長(79)、武黒一郎元副社長(73)、武藤栄元副社長(69)に禁錮5年を求刑していた。

未曽有の被害をもたらした2011年3月の原発事故から8年半余り。判決は、市民判断で強制起訴された企業トップらの刑事責任を退けた。

原発事故の責任は一体、誰にあるのか−。犠牲者の遺族や古里を奪われた避難者に限らず、釈然としない思いが募る人は多いだろう。

被害者らが提起した民事訴訟では、東電の過失を認める判決が相次ぐ。一方、個人に刑罰を科す刑事裁判では、具体的な予見可能性や結果の回避可能性など、より厳格な立証が求められる。判決は、個人の過失を問う刑事裁判のハードルの高さを改めて印象づけたとも言える。

裁判で問われたのは、事故前の津波対策だ。大津波の襲来を3人は予測できたか。それが最大の争点となった。

東電は08年3月、第1原発に「最大15.7メートル」の津波が到達すると算出している。高さ約10メートルの敷地を越す津波襲来の可能性を示すこの試算について、3人は08年6月から09年春にかけて報告を受けるなどしていた。

試算の基になったのが、国の地震予測「長期評価」。裁判では、津波の予見可能性の前提として、その長期評価の信頼性が焦点となった。

判決は、長期評価について「具体的な根拠を示さず、信頼性に合理的な疑いが残る」と判断し、巨大津波の予見可能性を認めなかった。

判決は事故の重大性は認めながらも、「津波についてあらゆる可能性を想定し、必要な措置を義務づければ、原発の運転はおよそ不可能になる」とも指摘している。社会的インフラとしての原発の役割を重視するあまり、判決の軸足は原発優先に傾いているようにも映る。

しかし、原発は極めてまれな自然災害にも備えるのが運転の大原則のはずだ。事故が起きれば深刻な事態となるのは火を見るより明らかで、どんなに小さな可能性にも対処する義務が求められるのではないのか。

巨大津波の試算の報告を受けながら、旧経営陣は何ら津波対策を打ち出していない。裁判を通じ、社員らのさまざまな証言から、経営側の危機管理の甘さ、責任回避の姿勢が浮き彫りになった。

旧経営陣の刑事罰は免責されたとはいえ、原発事業者としての企業の社会的責任は免れまい。

原発の安全を確保する責任は誰にあるのか。その答えが見いだせない限り、東電はもちろん、原発への不信を拭い去ることはできないだろう。

東京電力福島第1原発事故を巡り初めて刑事責任が問われた裁判で、東京地裁は勝俣恒久元会長ら旧経営陣の3被告に無罪を言い渡した。

最大の争点だった大津波の予見可能性については否定した。対策を講じなかったとして業務上過失致死傷罪で強制起訴された被告側の無罪主張をほぼ認めたと言える。さらに判決は、大津波発生などあらゆる可能性を想定して対策を義務付ければ、原発の運転は「およそ不可能になる」とまで述べた。

被告個人の責任について厳格な立証を求める刑事裁判ならではの結論かもしれない。ただ、原発事故という被害甚大な事故で経営陣が誰一人、責任を問われずに済むのか。事故の責任論自体が曖昧になりはしないか。事故の再発防止策と責任の明確化は表裏一体のはずである。

この事故を巡る民事訴訟では正反対の判断も示されている。被災者らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟で、複数の裁判所が大津波の予見性を認めた上で対策を講じなかったとして、原告勝訴の判決を出した。

その大きな根拠は、阪神大震災の教訓から国が設置した地震調査研究推進本部による予測である。福島沖での巨大な津波地震については「30年以内に20%」という高い確率で発生する-と発表した。この予測について民事の判決は「正当な見解」だと認め、「科学者の間でも異論がある」などとする被告側の主張を一蹴していた。

今回の公判では、予測を基に2008年、最大15・7メートルの津波が襲う可能性を、東電に子会社が報告したとされた。

そもそも東北では津波を伴う地震が貞観地震(869年)以降少なくとも十数回発生しており、記録も多く残る。原発立地の段階でも適否を巡り、最大限に考慮されるべき事項だったはずだ。経営陣が「知らなかった」では済まされまい。

今回、刑事責任を免れたからといって、東電の組織としての「不作為」は免責されない。原発の「安全神話」が根底から問われていることも変わらない。

企業・団体の刑事責任を巡っては、尼崎JR脱線事故の歴代経営者が無罪となったことなどから、重大事故を起こした組織を罰する制度の導入を求める動きもある。再発防止に有効か、議論を深めたい。

東日本大震災をはじめ、大災害が毎年のように起きる時代を迎えた。科学的知見を軽視して警戒を怠り、人命を奪うようなことがあってはならない-その教訓を重くかみしめるべきだ。