東大寺ミュージアム 特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」 日光月光菩薩

東大寺ミュージアム 特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」を楽しむ。

しばらく行かなかったので、特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」に代わってからは、初めての鑑賞。

また、日光月光菩薩様にお会いしたのも久しぶりのこととなる。

つまらない話だが、月光菩薩様のお顔は、亡くなられた歌舞伎役者の二代目 坂田藤十郎丈にどころなく似ておられる。

藤十郎丈の面影を求めて月光菩薩様に時々会いに行くものの、もう、あのお舞台を見ることはできないと思うと、寂しい気がする。

東大寺ミュージアムにおられる日光月光菩薩様は元は東大寺の法華堂にいらっしゃったろ云う。

現在でも重厚な異空間である法華堂の中に、日光月光菩薩様たちがいらっしゃった姿やお堂の様子を想像すると、月並みな詞だが、こことはときめく。

久しぶりにお会いし日光月光菩薩様にわたくしの心はずいぶんと落ち着いたので、また火を改めて訪れたいと感じた。

以下は東大寺ミュージアム公式HPより

▼

特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」

令和6年5月16日(木)~7月17日(水)

夏安居は僧侶たちが夏の一定期間、一箇所に集住し研鑽しあう仏教の習慣です。

中世の東大寺戒壇院においても夏安居が営まれていました。

昨年の夏に安居の始まりの儀式である「結夏」儀礼に注目した特集を開催しましたが、今年は第2弾として安居の最終日に行われる自省の場である「自恣」をご紹介します。

旧暦4月から7月にわたる研鑽期間を終えるにあたり、僧侶たちは自らの行いを振り返り、今後の修行の決意を新たにしました。

夏が始まるこれからの季節に、僧侶たちの反省会の儀式をご紹介いたします。

〈主な展示品〉

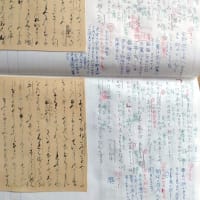

重文 四分律刪繁補闕行事鈔 巻上四(泉涌寺版) 鎌倉時代・建長4年(1251)〔東大寺聖教のうち)

重文 東大寺要録 巻第九 雑事章のうち東大寺授戒方軌 室町時代(15世紀) 重文 銅水瓶 鎌倉時代・嘉元3年(1301)

重文 布薩盥 室町時代・応永34年(1427)

手巾掛 江戸時代(17~19世紀) 国宝

戒壇院勧進帳 室町時代・享徳元年(1452)

羅雲講式 室町時代・享徳元年(1452)

羅雲尊者像 室町時代・文安3年(1446)

県指定 菜桶 室町時代・応永2年(1395)

県指定 汁桶 室町時代・応永2年(1395)

〈関連展示〉

重文 羯磨 奈良時代(8世紀) 重文

弥沙塞羯磨本 奈良時代(8世紀)

東大寺ミュージアム 特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」を楽しむ。

しばらく行かなかったので、特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」に代わってからは、初めての鑑賞。

また、日光月光菩薩様にお会いしたのも久しぶりのこととなる。

つまらない話だが、月光菩薩様のお顔は、亡くなられた歌舞伎役者の二代目 坂田藤十郎丈にどころなく似ておられる。

藤十郎丈の面影を求めて月光菩薩様に時々会いに行くものの、もう、あのお舞台を見ることはできないと思うと、寂しい気がする。

東大寺ミュージアムにおられる日光月光菩薩様は元は東大寺の法華堂にいらっしゃったろ云う。

現在でも重厚な異空間である法華堂の中に、日光月光菩薩様たちがいらっしゃった姿やお堂の様子を想像すると、月並みな詞だが、こことはときめく。

久しぶりにお会いし日光月光菩薩様にわたくしの心はずいぶんと落ち着いたので、また火を改めて訪れたいと感じた。

以下は東大寺ミュージアム公式HPより

▼

特集展示「戒壇院の夏安居 Ⅱ」

令和6年5月16日(木)~7月17日(水)

夏安居は僧侶たちが夏の一定期間、一箇所に集住し研鑽しあう仏教の習慣です。

中世の東大寺戒壇院においても夏安居が営まれていました。

昨年の夏に安居の始まりの儀式である「結夏」儀礼に注目した特集を開催しましたが、今年は第2弾として安居の最終日に行われる自省の場である「自恣」をご紹介します。

旧暦4月から7月にわたる研鑽期間を終えるにあたり、僧侶たちは自らの行いを振り返り、今後の修行の決意を新たにしました。

夏が始まるこれからの季節に、僧侶たちの反省会の儀式をご紹介いたします。

〈主な展示品〉

重文 四分律刪繁補闕行事鈔 巻上四(泉涌寺版) 鎌倉時代・建長4年(1251)〔東大寺聖教のうち)

重文 東大寺要録 巻第九 雑事章のうち東大寺授戒方軌 室町時代(15世紀) 重文 銅水瓶 鎌倉時代・嘉元3年(1301)

重文 布薩盥 室町時代・応永34年(1427)

手巾掛 江戸時代(17~19世紀) 国宝

戒壇院勧進帳 室町時代・享徳元年(1452)

羅雲講式 室町時代・享徳元年(1452)

羅雲尊者像 室町時代・文安3年(1446)

県指定 菜桶 室町時代・応永2年(1395)

県指定 汁桶 室町時代・応永2年(1395)

〈関連展示〉

重文 羯磨 奈良時代(8世紀) 重文

弥沙塞羯磨本 奈良時代(8世紀)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます