毛利、村上水軍約1000艘(資料によりまちまちのようである)が圧巻の大群となって大坂本願寺への水路入口、つまり木津川河口を目指している。途中立ち寄ったのは淡路の北端にある岩屋城である。瀬戸内でも最も潮流の激しいと言われる明石海峡を挟んで北が明石、南が岩屋である。この一帯は戦国時代から安土桃山時代にかけて淡路水軍が支配していた。その総指揮官となるのが安宅信康1549-1578で、三好長慶の弟・安宅冬康の長男として生まれたが、父・安宅冬康が三好長慶に殺されたために家督を継ぐこととなった。その安宅信康の立ち位置はというと、本願寺側でもなく織田側でもない中立的立場といってよい。そして播磨の各城主が毛利と織田を天秤にかけていたのと全く同じような状況にあったのである。そこで毛利家は安宅家から岩屋城を借りうけることで、毛利側に引き込むと同時に、この輸送作戦での応援を持ちかけていたことは言うまでもない。安宅のような海賊の老舗は、村上水軍と同じように大名の家臣となるような気性は持ち合わせていない。だから岩屋城でつかの間の逗留をする間も安宅氏に気を許すことはできないのである。

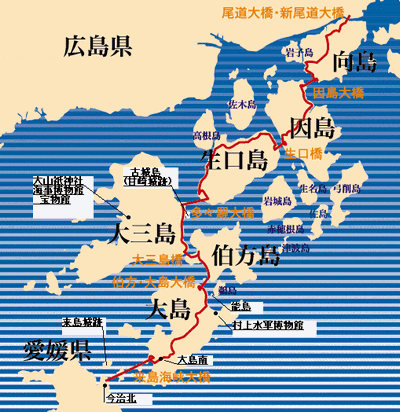

さて翌日には、毛利と村上の水軍が一気に木津川へと攻め寄せる作戦であったかというと実はそうではなく、織田側を上杉謙信勢力と挟み撃ちにするというのがこの戦いの作戦であった。これは策士・小早川隆景1533-1597の考えでもあり、小早川隆景と同い年の村上武吉1533-1604の考えと一致していた。従って岩屋城からの出撃の条件は上杉謙信の勢力南下であった。何故なのか?解説するとこうなる。そもそも織田信長と相対する足利義昭15代将軍は上杉謙信と毛利を取り込もうと働きかけをしていたが、益なし義なしゆえに動く必要なしという判断を謙信はしていた。毛利家も同様であったので互いに様子を見ていたというところである。因みに村上水軍の本拠地である海道に福山・鞆の浦という風光明媚なところがあるが、将軍足利義昭はわざわざ鞆の浦まで参上して毛利家および水軍を見方につけようとしていたのである。この時、「上杉謙信も、わちきの意向に合意したゆえ、毛利も援護の意思を固めよ」 というようなことを持ちかけたにちがいない。しかしそんな上杉の合意など恐らくない。そんなことは百も承知の毛利、村上軍団であるから、いつ出撃できるのかと岩屋城にてやきもきすることとなる。しかし実は毛利・村上の長はやきもきなどしておらず、折を見て引き返そうと思っていたのである。

それともうひとつ、毛利、村上水軍の勢力は確かに最強である。眞鍋水軍を中心とする泉州側300艘にくらべると1000艘ではないか・・・・。しかしこれは10万石の兵糧を運ぶ兵糧船を含んでの数であって戦闘可能な舟の数ではない。10万石の兵糧を運ぶのに必要な船は、江戸時代に淀川などで物資を運搬した30石船なら350艘必要である。毛利、村上の主力船は「小早」といって小回りの利く小型の船であるから、30石船の半分しか積載できない。従って10万石、25万俵を運ぶには小早700艘が必要なのである。よって戦闘用の小早は1000-700=300艘となる。岩屋から木津川にむかって出撃するのに300艘使えるかというとそうではない。岩屋城城主・安宅信康という淡路水軍の長は、まだ信用できる人物ではないから、兵糧を守る100艘の小早護衛を岩屋に残す必要があったから、実質的な戦闘数は200艘ということになり、泉州の300艘を下回ることになるのである。これを知る小早川隆景、村上武吉にしてみれば、泉州に対抗するにはどうしても上杉謙信の力が必要だったのである。そしてそれは期待できない。従ってしかるべきタイミングで引き返す・・・なのである。

ところで、現在の岩屋城は関が原の戦い以降に池田輝政により築城されているから、ここでいう岩屋城は別であるが、両者はさほど離れてはいない。また岩屋城とは淡路島の反対側にあたるところに淡路城がある。実はむかし淡路島の八箇所に築城されたのであるが、熊野水軍の頭領である安宅氏により最初に築城された洲本城を本拠にして各地に増築されたのである。三好氏の重臣・安宅治興が築城した後は三好長慶の弟・安宅冬康、そして嫡男・信康へと受け継がれた。

安宅信康が支配した淡路城