開花してはいなくても

葉が 印象に残り 判り易い。

別名は 亀甲草 キッコウソウ 鼈甲草 ベッコウソウ

雨の日に 傘をさして 歩きました。

そして 出会いました。

開花前です。

葉に 独特の艶が有り 茎は 赤いです。

2年前の 6月にも ここで 出会っています。

芽出しです。

此のブログで

開花した写真は こちら

安達太良山でも 6月に 開花していました。

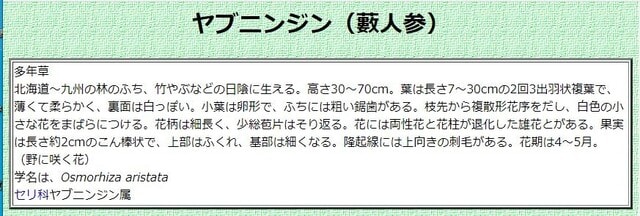

ギンリョウソウ 銀龍草 等の仲間の

腐生植物で 落ち葉の堆積した場所に 生えますが

周囲の樹木の 根からも 栄養を 得ているそうで

意外にも 明るいところで 出会っていました。

下の どちらにも 未掲載です。

日光自然博物館の 「日光の花325」

下野新聞社 「栃木の花」

薬効等 詳しくは こちら

更には こちら

イチヤクソウ科は ツツジ科に 分類されたそうです。

我が家で うん十年 欠かさず

咲いてくれています。

草丈は 10CM程ですので

殖えても 邪魔にはなら かわいいです。

早春の花ではなく

5月に 開花しています。

此のブログで 以前の記事は こちら

この花の 説明も 見られます。

薬効果も 在るそうです。

此の樹木は モクセイ科。

雌雄異体の 樹木は多いが

此木の株は オスの木と 両性の 花の咲く木がありますが

メスの 花だけが 咲く 木は 無いそうです。

オスの木は オスの花が

樹木全体に 白い花を 盛大に開花させる。

先日 記載した 友人宅の場合は

花が まばらに咲くのです。

両性の 木の方でした。

という事は 此木には

実がなるはずです。

先日出かけて 終盤の開花株を 撮影しました。

この後の観察が楽しみです。

此の 木の 実については

上に 記載された 写真は

里山に出かけるたびに

見かけるのですが

我が家で 長年繁殖している

タツナミソウとは 違う!!

仲間と 議論になったことも有りました。

小葉の立浪草だと 思います。

この花の 先ずは 基本情報

詳しい解説 見つかりました。

3ページに 分けて 解説してあります。

広告に 惑わされずに

ご覧ください。

山の タツナミソウを 撮影 観察して

再度 載せようと 思います。

宇都宮市郊外の サクランボ

ナポレオン と 佐藤錦

ヒヨドリが 来ている ??

我が家でも うん十年前に

サクランボの 苗木を 植えました。

野鳥に 全部 食べられました。

電線の 傍に 植えたのが まずかった!!

野鳥が 電線に 止まって

食べごろに 熟するのを 観察していました。

以後は 果物の木は

電線の無い方の 庭に 植えています。

道路際も 厳禁です。

果実の 採取希望者や

剪定作業を 買って出る 希望者が

続出して 木が ダメになりました。

プルーン ブルーベリー ブラックベリー等

赤くない 外国の 果実は

人畜の 被害は 全くなく

大量に 捕れました。

斑入りが 美しい。

2019年 入手。

鉢植えで 育てています。

上の写真の拡大が 下です。

同好会の 展覧会 会場で

安く 分けて頂いています。

2019年 購入時

苗の 入手後 鉢は 大きく 植え替えています。

斑入り 植物は

並の ものに 比較して

成長が 遅く

花芽も 出来にくい場合が

多いと 思います。

ハナイカダに ついて

詳しくは こちら

5月に咲く 白い花

ヒトツバタゴ

基本情報から

このお宅へは 近年 複数回 伺い

隈なく 案内頂いたこともあったが

気が付かなかった。

当県にも この花の 名所が

県北にはあるが

栃木県那須塩原市一区町(旧西那須野町)

宇都宮市の 護国神社

3本の 大木がある。

が 見た事は無かった。

花の時期に 出会わなかった

友人宅を

ブログに 写真を載せても 良いものかと

迷ったが

関東圏の 此木の 名所については

毎年 この節には 我が家に 沢山咲きます。

今年 沢山咲いているのは

多年草ですが

同じ株は 数年で 消えてなくなるので

変遷が有ります。

こぼれ種から 生えた 苗を 集めては 植え替えていますが

無くなり易い 種類も有り

気が抜けません。

栽培は 園芸品種の 西洋オダマキの方が

育てやすいですが

在来種が 好きです。

草丈が 低い 小型の オダマキです。

葉の 色が 独特です。