ギンリョウソウなどと 同じ 腐生植物の仲間

今年は 此処を ホームグラウンドにして

歩いている 友人 Iさんが

撮影してくれました。

此処のイチヤクソウは

このブログでは

昨年も登場しています。

詳しい 属性等も 載せています。

宇都宮の

「古賀志山の 花に 魅せられて」には

写真が 載っています。

いつでも お手入れが 素晴らしい

丘陵地帯に有ります。

バラの季節

各種 咲き ほこります。

友人 I さんが 見せていただき

送信してくれました。

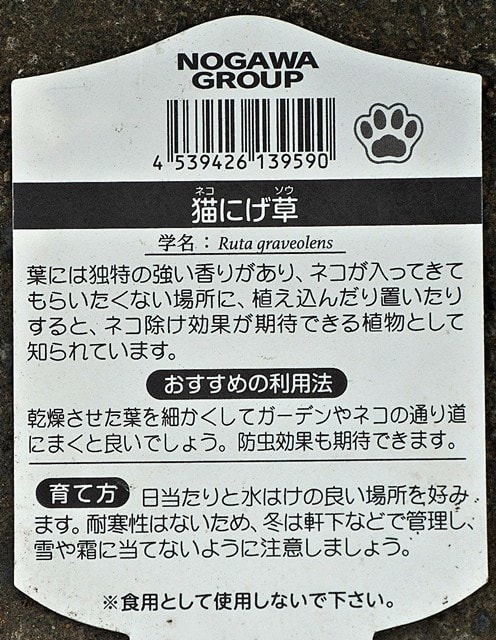

猫にげ草として 販売されていました。

調べたところ

昨年 購入しましたが

戸外で 霜よけもせずに

冬越して 開花しました。

当地の 里山には

同じミカン科の マツカゼソウが 自生しています。

此の ブログでは こちらから

こちらの方が

葉の様子等は 風情があり 鑑賞価値が 在りそうです。

ミカン科 唯一の 草本です。

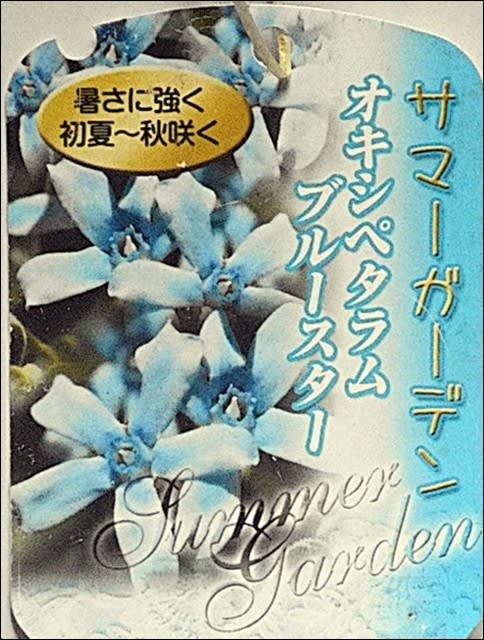

爽やかな ブルーの 5弁花

寒さにも 意外と 強かった。

2022年 購入したが

戸外で 冬越し出来ました。

葉に 注目 特徴があり 長さは9CMのも。

追加 写真

昨年開花した花が

結実したものと 思われます。

葉が 独特な 形なのが 観察できます。

鬼怒川を はさんで 西側の 宇都宮側にもにも

県営公園 グリーンパークは 在ります。

駐車場が 傍に有ります。

フェンスの 際にも

遊具とトイレの 広場

珍しい 植物ですが

昨年から 仲間入りしました。

ロックガーデンか 庭の高い場所が

適地だそうです。

乾燥に強く 寒さにも 強く

冬越ししました。

黄色い かわいい 小花が そこ 此処に 開花

草丈が 低いので 同様に

黄色い小花が 開花している カタバミ だけは

敵の様に 抜いて

こちらは 見守っていましたが

繁殖力の 旺盛な 外来の パイオニア植物でした。

駐車場に 植えれば ドクダミ等に 対抗できるでしょうか?

乾燥にも 強いそうだが

芝生への 侵入は 要注意。

九輪草ばかりか 各種の花が 季節毎に

見事な お寺さんですが

この時期は

湿地に 見事に 繁殖していますが

その他にも

水辺の 植物が 可憐に 咲いています。

下のような 看板も 発見

ムクロジについては

今年は2月から 開花.

落葉した枝に

いきなり ピンクの 小さい花が咲いて

5月には 初めはグリーンだった実が

赤く色付きました。

沢山 生りました

野鳥に 気づかれないうちに

収穫しました。

1㎝ にも 満たないですが

食べられます。

酸味は無く 薄い甘さが 在ります。

名前の由来

鶯が 神楽踊りをするほどの

ものではないが

まだ 採れるので とりあえず 冷凍。

ケーキなどに

飾れば どうかと....

うん十年前に

山から 連れ帰り

さし芽しておいたと 思う。

植物を そだてて 身近に観察すると

興味深い 展開が 観察できます。

中国原産 ユリ科 バイモ属の

アミガサユリ

山野を歩いても 会えない植物を 栽培しました。

開花の後には 種子が出来ます。

青い実の 種子の 状態が 上です。

更に 観察すると

6月の 状態は 様変わりです。

こちらに 載せた 状態になります。

上で 開花の 状態の 写真も 見られます。

オダマキを 長年栽培していますが

こぼれ種が 庭中に 飛んで

あちらこちらで 咲いています。

この色で キョは短い

西洋オダマキの方が 栽培は 楽だそうで

此のタイプらしい。

在来品種は

ミヤマオダマキと ヤマオダマキがあります。

ヤマオダマキの 方は

近年 在来品種のうち

小型で 風情があり

独特の葉の色の ミヤマオダマキが

少なくなった様子なので

調べたら

最培用土は 山野草向きの

礫質の用土の 方が良いそうです。

上は ヤマオダマキ かも。

今年 購入した

ピンクの オダマキも キョは 真っ直ぐ。

昨年のオダマキの 記事は こちら

広重美術館の 東に在り

シロフジで 有名です。

満開で ジャストタイミング。

花だけではなく たくさんの 石造群があり

撮影ポイントが 豊富ですが

今回は 白い樹木の 開花に 絞ります。

我が家にも

昨年到来しました。

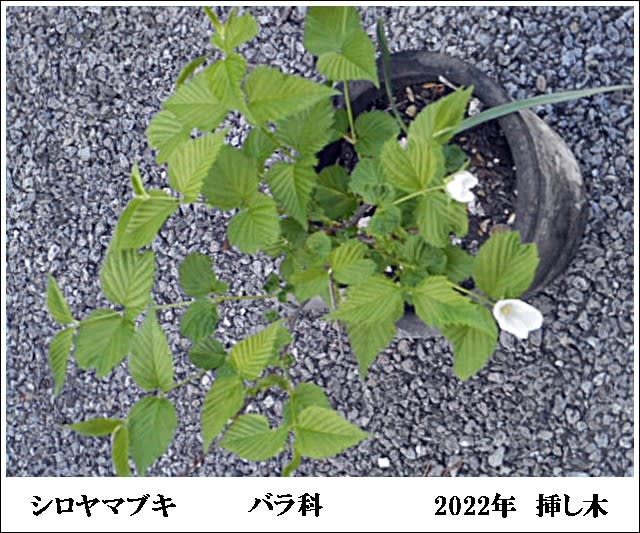

昨年 友人 I さんが 挿し木を した 鉢を

分けてくれましたが

2輪 開花しました。

詳しくは こちらから。