樹脂活字に変わる別の方法を考えている時に、ある人から写植文字盤というアイデアが出てきました。本格的な文字盤制作は無理にしても、簡易文字盤「四葉」をもちいて、テストぐらいはできるんじゃないかということでした。実現できるかどうかはわかりませんが、考えてみてもいいのではないかと思いました。

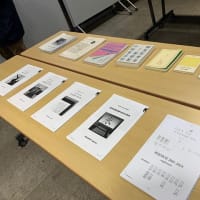

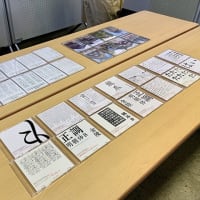

(moji moji party No.6「写植体験展」より)

「貘1973」という書体は、もともと金属活字化を想定して今田が描いたレタリングがベースになっています。だから活字の原図サイズにあわせて2inch(5.08cm)角の原字用紙を作成してデザインすることにしました。金属活字は技術的あるいはコスト的に実現が難しく、3Dプリンターによる樹脂活字に挑戦し、さらに別の方法を模索しているところです。「貘1973」プロジェクトは継続しています。

(2inch サイズの原字用紙)

「貘1973」は金属活字を想定して制作したものなので、写植書体としては別の書体を考えることにして、写研で用いられていたものと同じ48mm角の原字用紙でデザインすることにしました。

(48mmサイズの原字用紙)

石井茂吉(1887−1963)は、写真植字機を普及させるために必要な書体として、1930年から1935年までに、本文用の明朝体(のちの石井中明朝体+オールドスタイル小がな)、太ゴシック体(のちの石井太ゴシック体+小がな)、それにアンチック体(和字書体のみ)を制作しています。

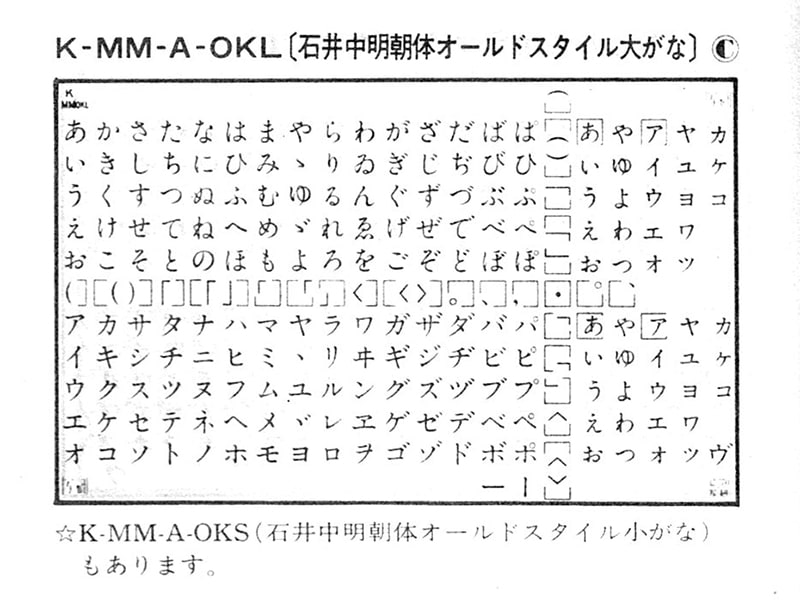

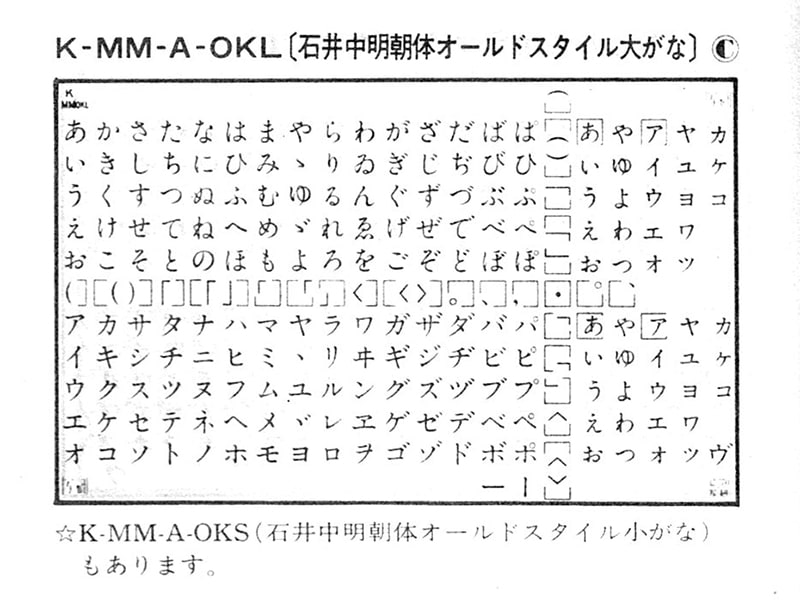

石井中明朝体・オールドスタイル小がな(1933年)(※文字盤の見本は大がな)

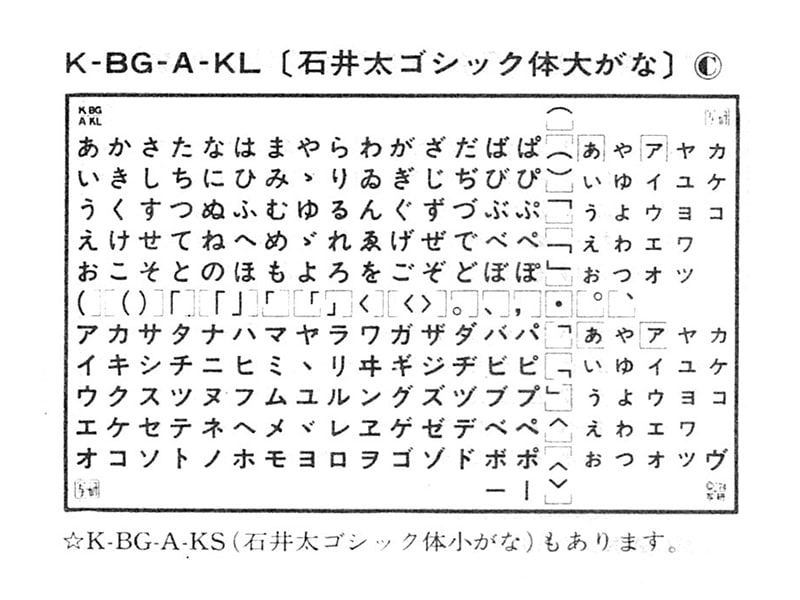

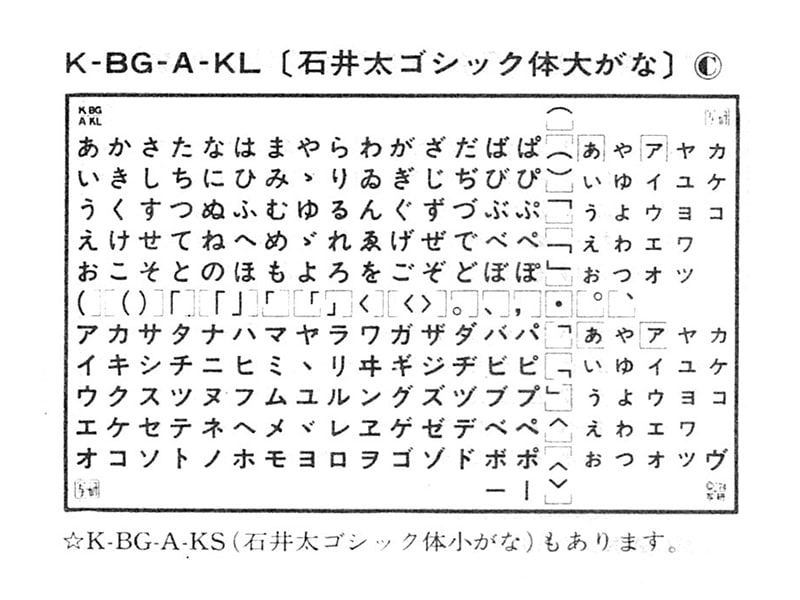

石井太ゴシック体・小がな(1932年)(※文字盤の見本は大がな)

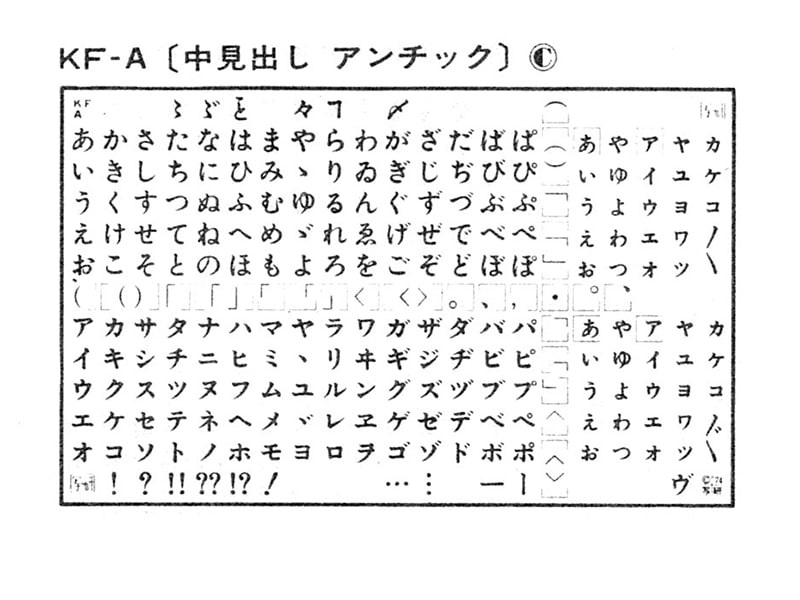

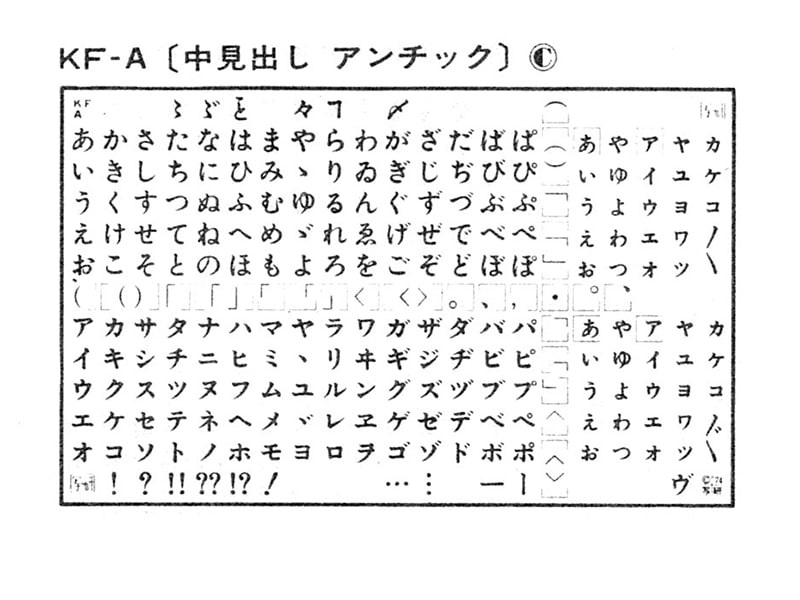

アンチック体(1935年)(※文字盤の見本は中見出し用)

このうち「アンチック体」には漢字書体がありません。そこで「アンチック体」の漢字書体をつくってみようと思いましたが、石井中明朝体、石井太ゴシック体に合わせた(擬似)「石井太アンチック体」の漢字書体をつくることには、いくらテストとはいえ抵抗がありました。

また書体設計の学習用プログラムとして、明朝体、ゴシック体もオリジナルの書体のほうが望ましいと思ったのです。漢字書体に合わせた和字書体をつくることはよくあったので、その逆に、和字書体に対して漢字書体を変えてもいいのではないかということです。

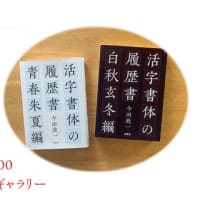

その新しい漢字書体を「白澤」と名付けました。白澤中明朝体、白澤太ゴシック体、そして白澤太アンチック体です。その書体見本の下書きから始めたところです。

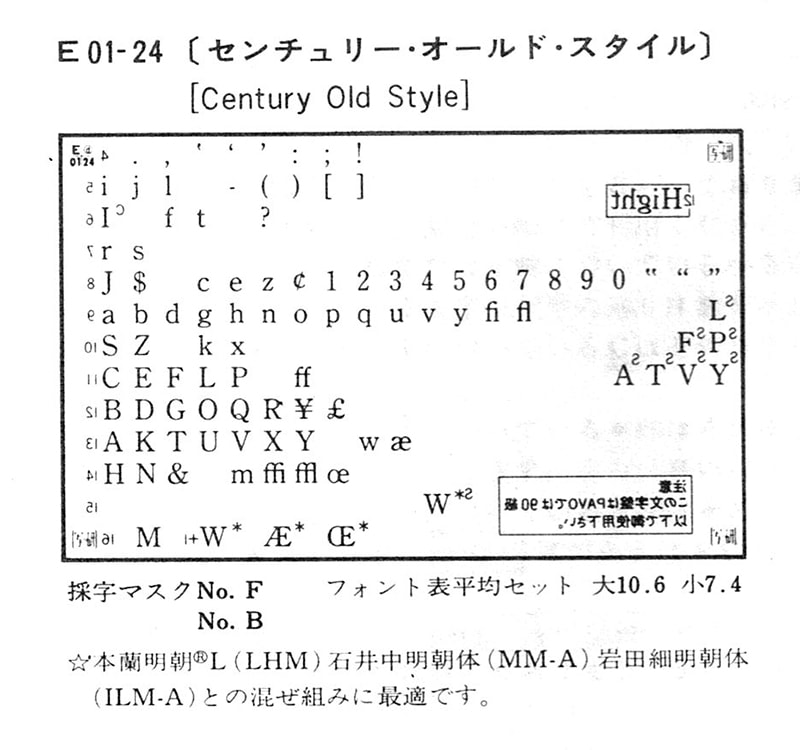

この漢字書体と組み合わせる欧字書体も写研の写真植字機で印字できなければならないので、既成の文字盤から選択することにします。

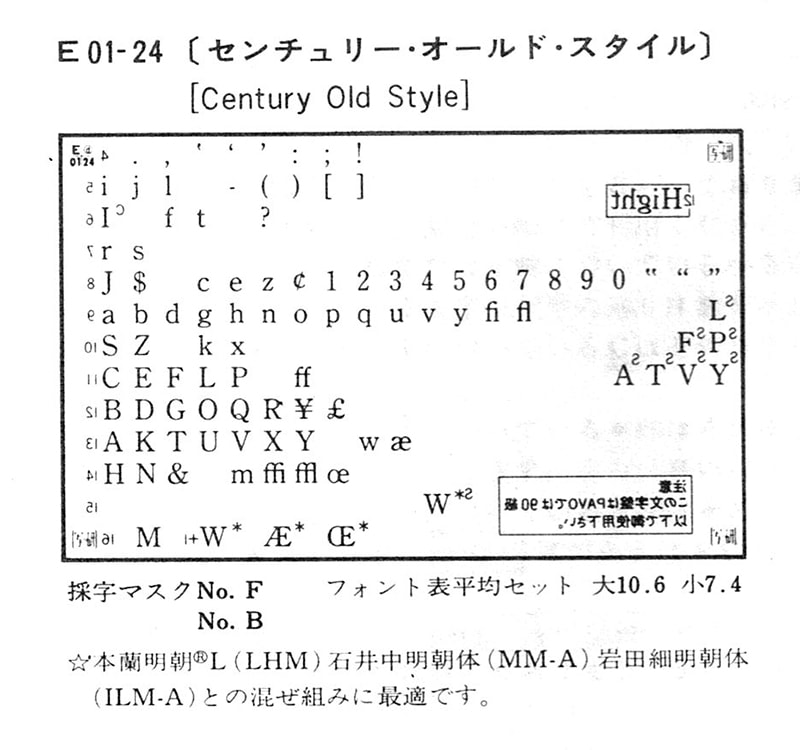

E01-24(センチュリー・オールド・スタイル)

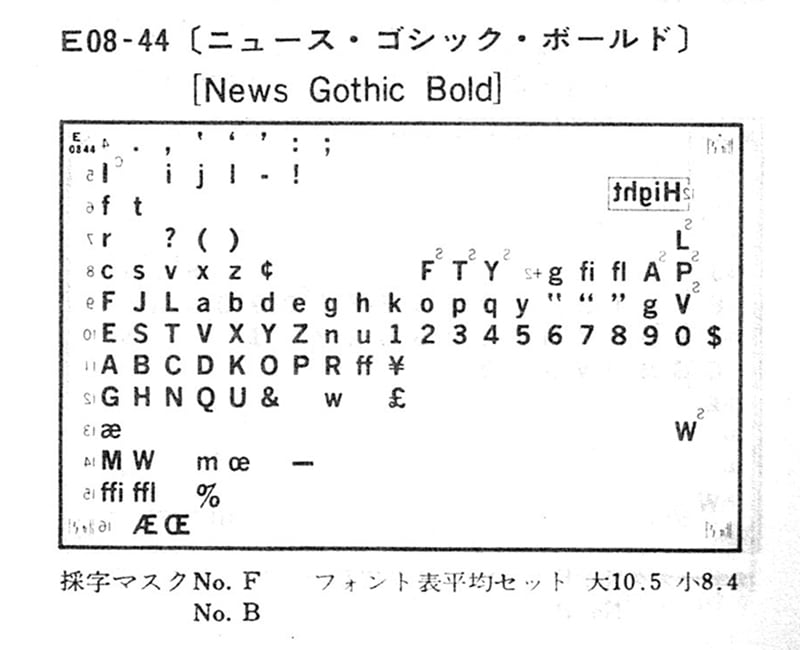

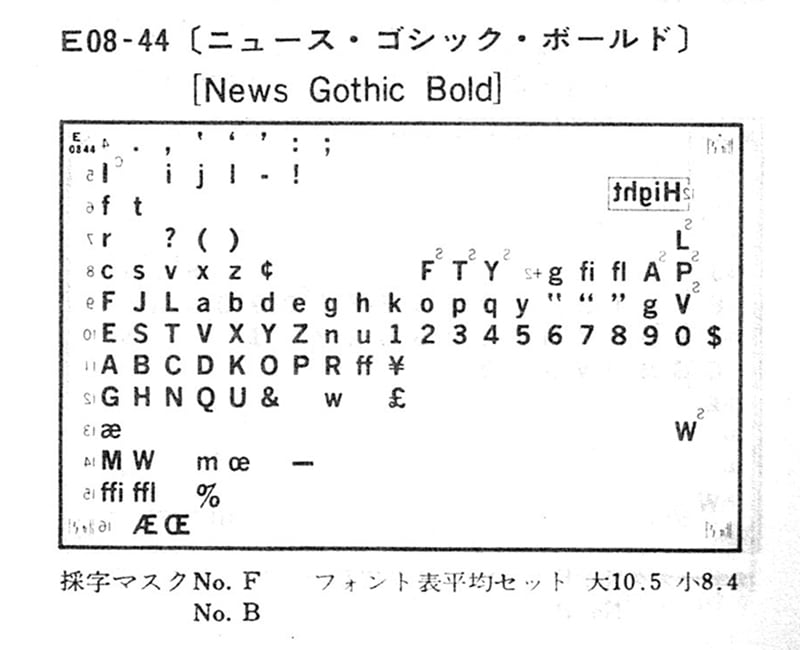

E08-44(ニュース・ゴシック・ボールド)

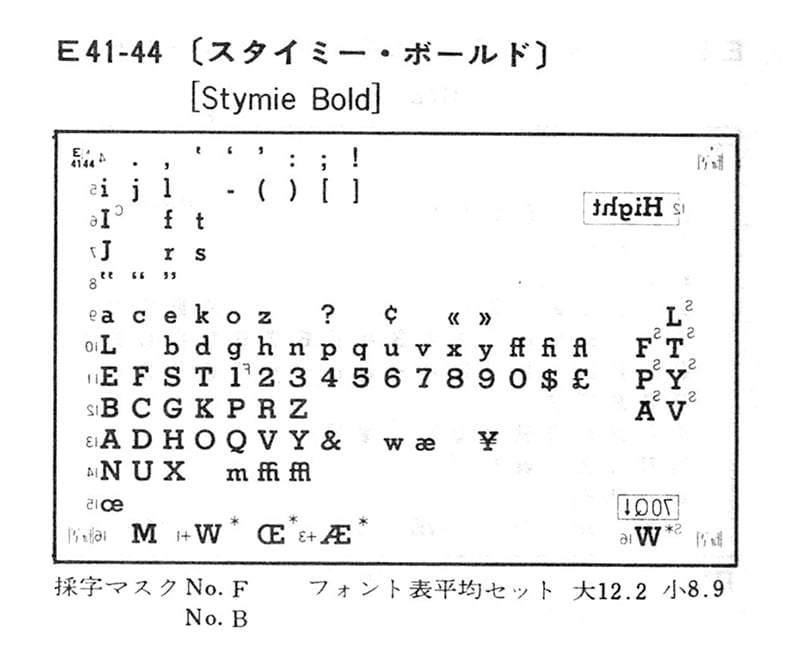

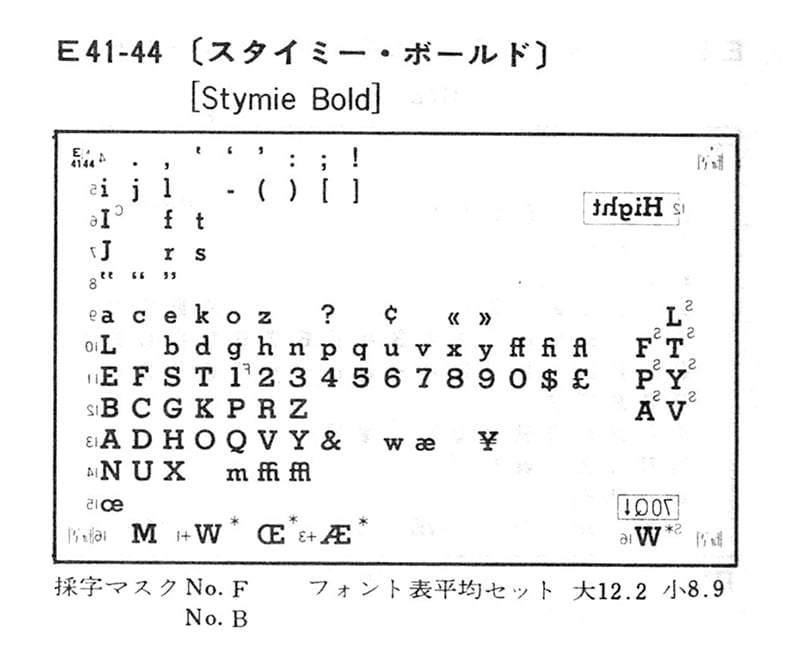

E41-44(スタイミー・ボールド)

新しい漢字書体、白澤中明朝体、白澤太ゴシック体、白澤太アンチック体は、前述の和字書体と欧字書体を考慮に入れながら、築地活版五号活字と石井書体を参考にして制作をすすめていきたいと思います。

(白澤書体は、typeKIDS の学習用としてテスト的に制作しているものです。商品化することは考えておりません)

(moji moji party No.6「写植体験展」より)

「貘1973」という書体は、もともと金属活字化を想定して今田が描いたレタリングがベースになっています。だから活字の原図サイズにあわせて2inch(5.08cm)角の原字用紙を作成してデザインすることにしました。金属活字は技術的あるいはコスト的に実現が難しく、3Dプリンターによる樹脂活字に挑戦し、さらに別の方法を模索しているところです。「貘1973」プロジェクトは継続しています。

(2inch サイズの原字用紙)

「貘1973」は金属活字を想定して制作したものなので、写植書体としては別の書体を考えることにして、写研で用いられていたものと同じ48mm角の原字用紙でデザインすることにしました。

(48mmサイズの原字用紙)

石井茂吉(1887−1963)は、写真植字機を普及させるために必要な書体として、1930年から1935年までに、本文用の明朝体(のちの石井中明朝体+オールドスタイル小がな)、太ゴシック体(のちの石井太ゴシック体+小がな)、それにアンチック体(和字書体のみ)を制作しています。

石井中明朝体・オールドスタイル小がな(1933年)(※文字盤の見本は大がな)

石井太ゴシック体・小がな(1932年)(※文字盤の見本は大がな)

アンチック体(1935年)(※文字盤の見本は中見出し用)

このうち「アンチック体」には漢字書体がありません。そこで「アンチック体」の漢字書体をつくってみようと思いましたが、石井中明朝体、石井太ゴシック体に合わせた(擬似)「石井太アンチック体」の漢字書体をつくることには、いくらテストとはいえ抵抗がありました。

また書体設計の学習用プログラムとして、明朝体、ゴシック体もオリジナルの書体のほうが望ましいと思ったのです。漢字書体に合わせた和字書体をつくることはよくあったので、その逆に、和字書体に対して漢字書体を変えてもいいのではないかということです。

その新しい漢字書体を「白澤」と名付けました。白澤中明朝体、白澤太ゴシック体、そして白澤太アンチック体です。その書体見本の下書きから始めたところです。

この漢字書体と組み合わせる欧字書体も写研の写真植字機で印字できなければならないので、既成の文字盤から選択することにします。

E01-24(センチュリー・オールド・スタイル)

E08-44(ニュース・ゴシック・ボールド)

E41-44(スタイミー・ボールド)

新しい漢字書体、白澤中明朝体、白澤太ゴシック体、白澤太アンチック体は、前述の和字書体と欧字書体を考慮に入れながら、築地活版五号活字と石井書体を参考にして制作をすすめていきたいと思います。

(白澤書体は、typeKIDS の学習用としてテスト的に制作しているものです。商品化することは考えておりません)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます