【立山カルデラ内を歩く】・・・(立山道の石仏とビューポイント巡り⑱)

☆立山道の石仏とビューポイント巡り ベース

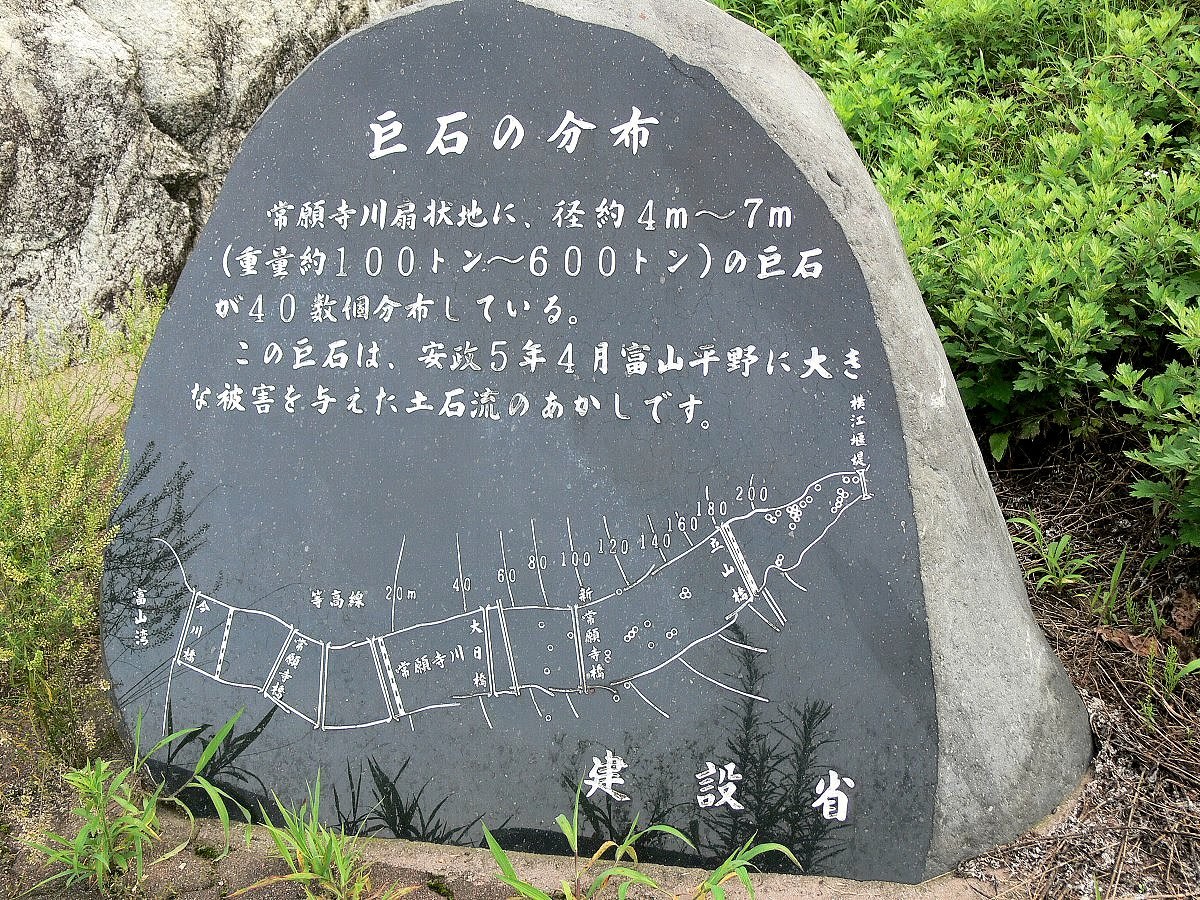

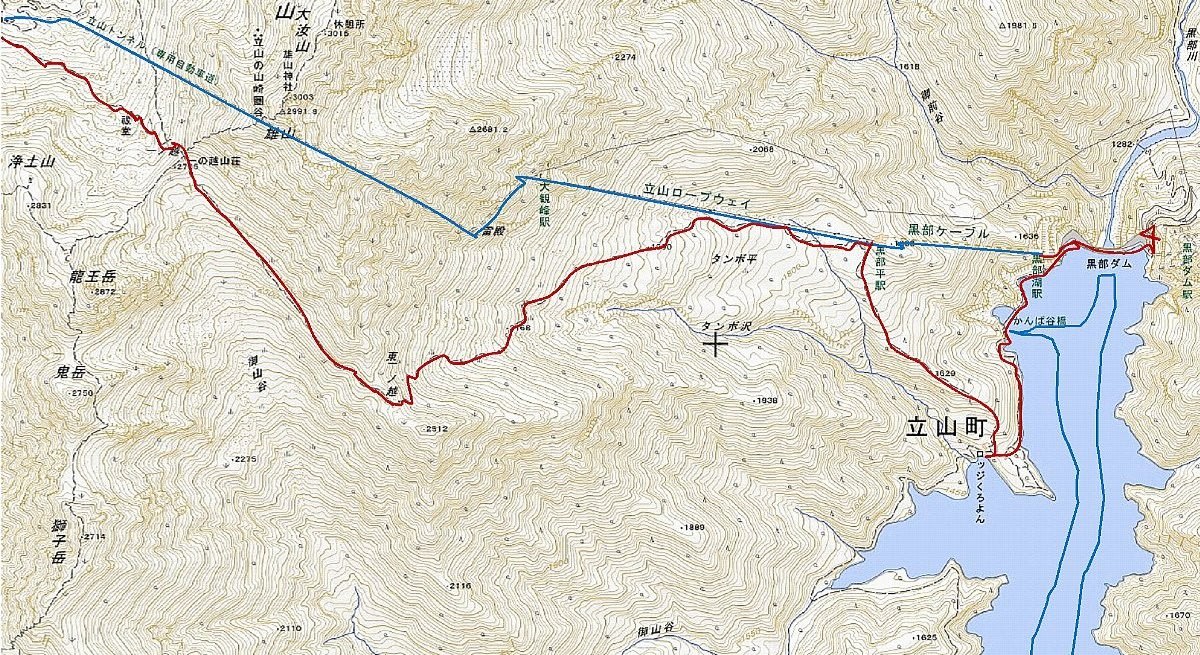

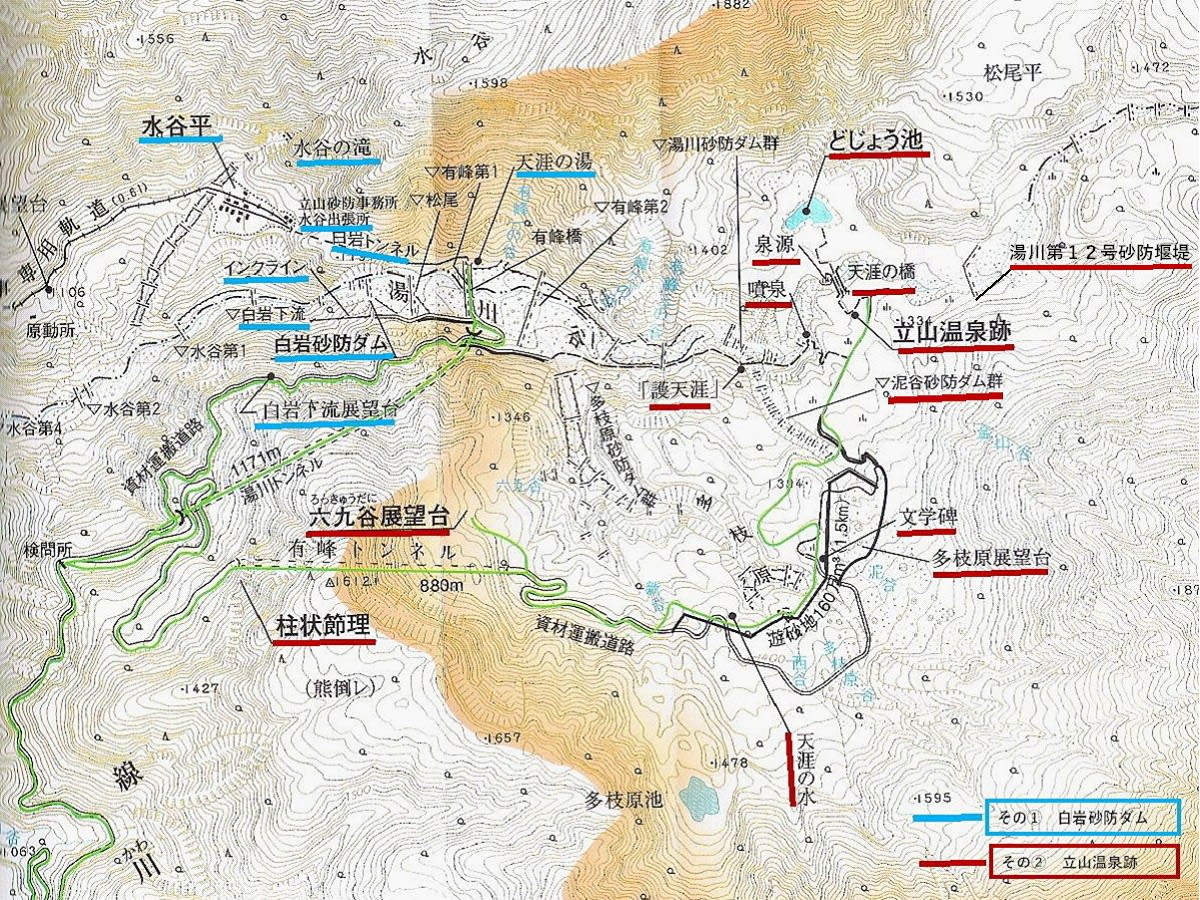

★立山カルデラ(2010~2012年)・・・・・・・・・⑯トロッコかバスで入山 ⑰水谷平と白岩砂防堰堤 ⑱立山カルデラ内を歩く ⑲常願寺川の大転石

◎立山カルデラ内を歩く(立山道の石仏とビューポイント巡り⑱) 富山県 写真28枚

立山温泉跡地横の「泥鰌池(どじょういけ)」

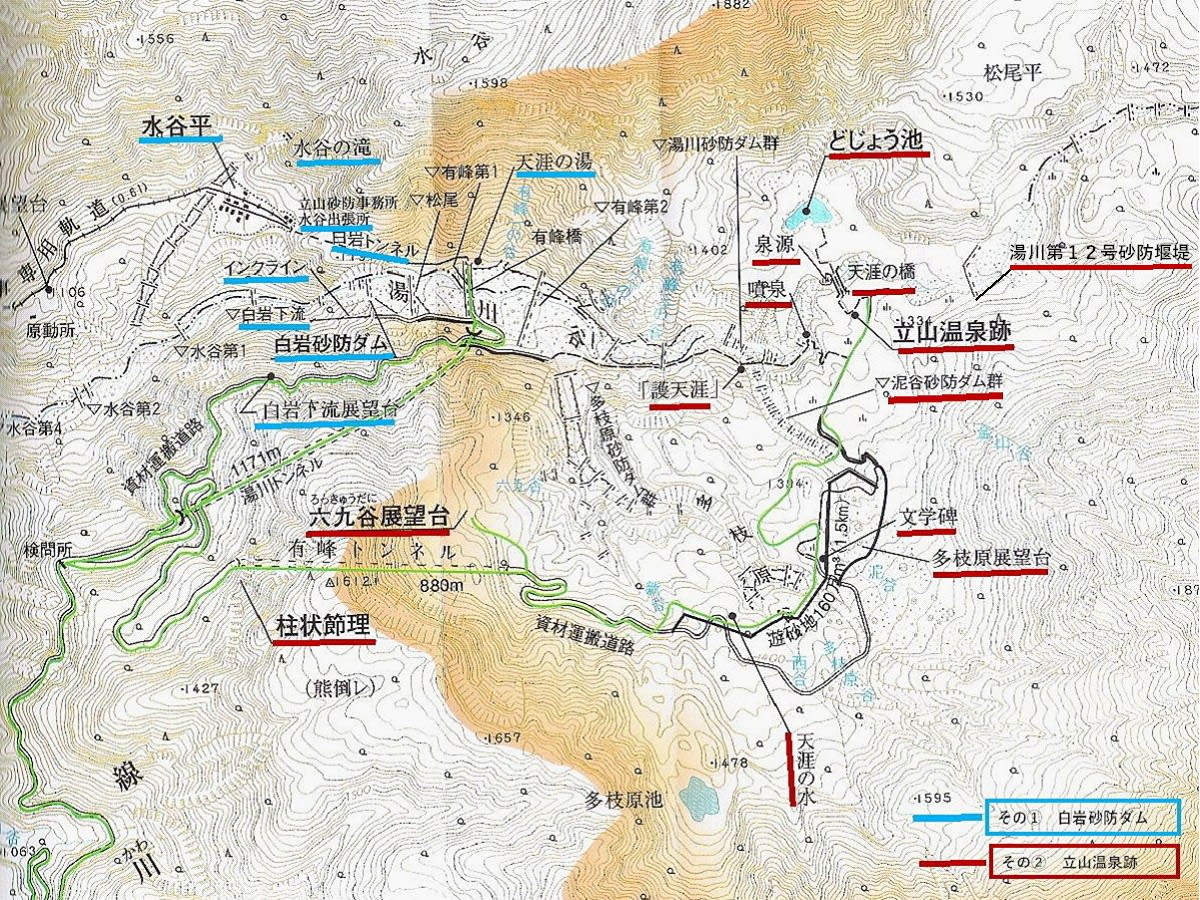

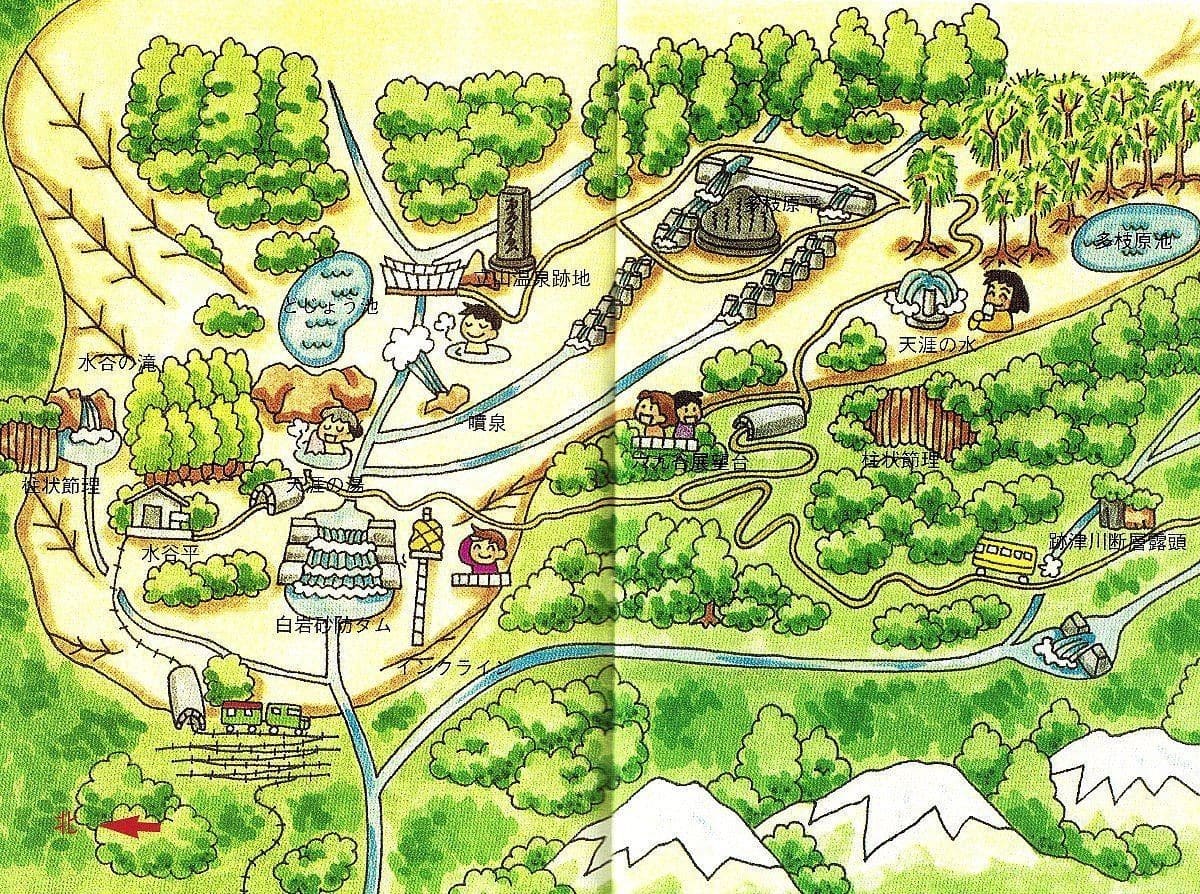

今回の紹介は赤線(その②立山温泉跡)のルートです・・・六九谷展望台、天涯の水、多枝原、立山温泉跡地、どじょう池、噴泉、泥谷砂防ダム群、護天涯、他。

「六九谷展望台」・・・六九谷展望台よりの立山カルデラを囲む山々。

1969(昭和44)年8月の集中豪雨によって、多枝原(だしわら)谷の沢の一つが大きく崩れてできた谷です。・・・(1969年にできたことから「六九谷」と呼ばれています。)

凛とそびえ立つ 天狗山と国見岳そしてカルデラ壁・・・六九谷展望台より

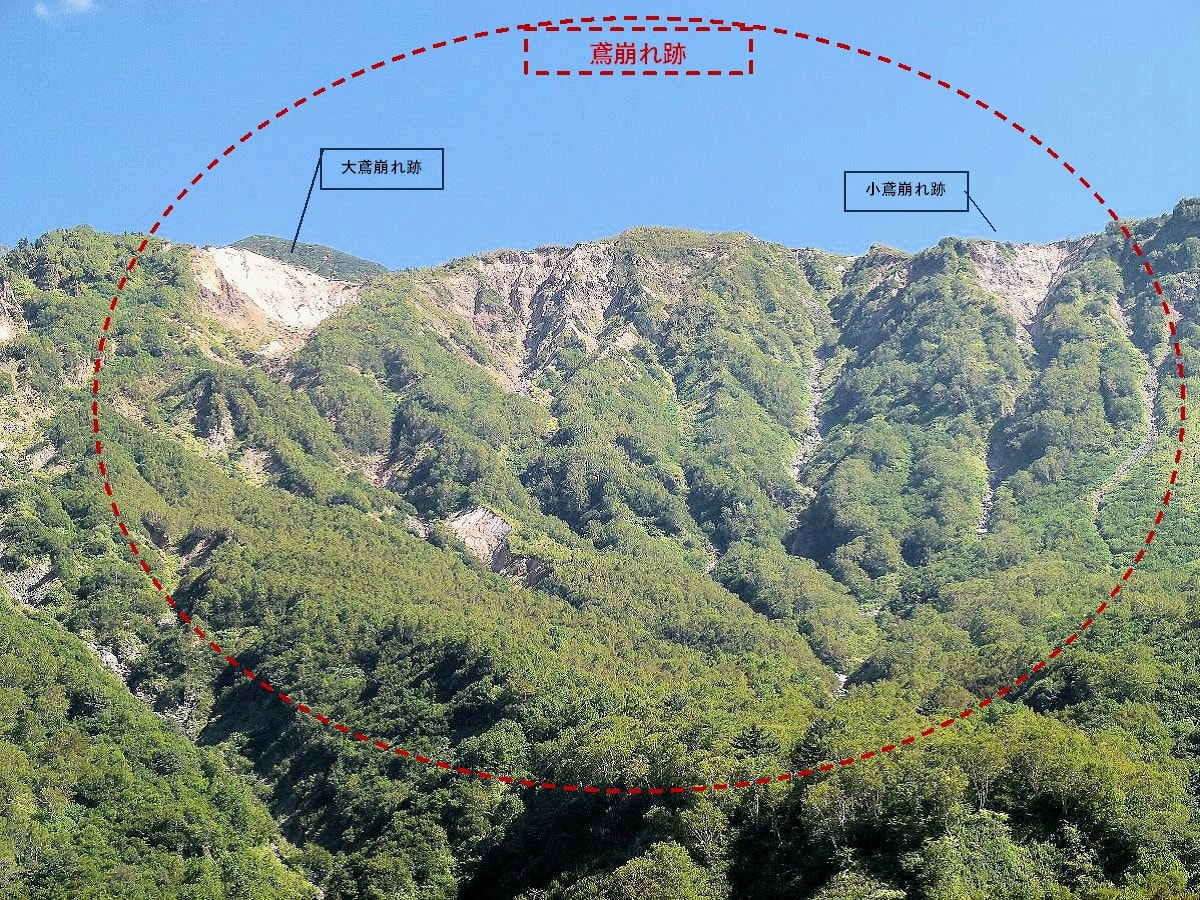

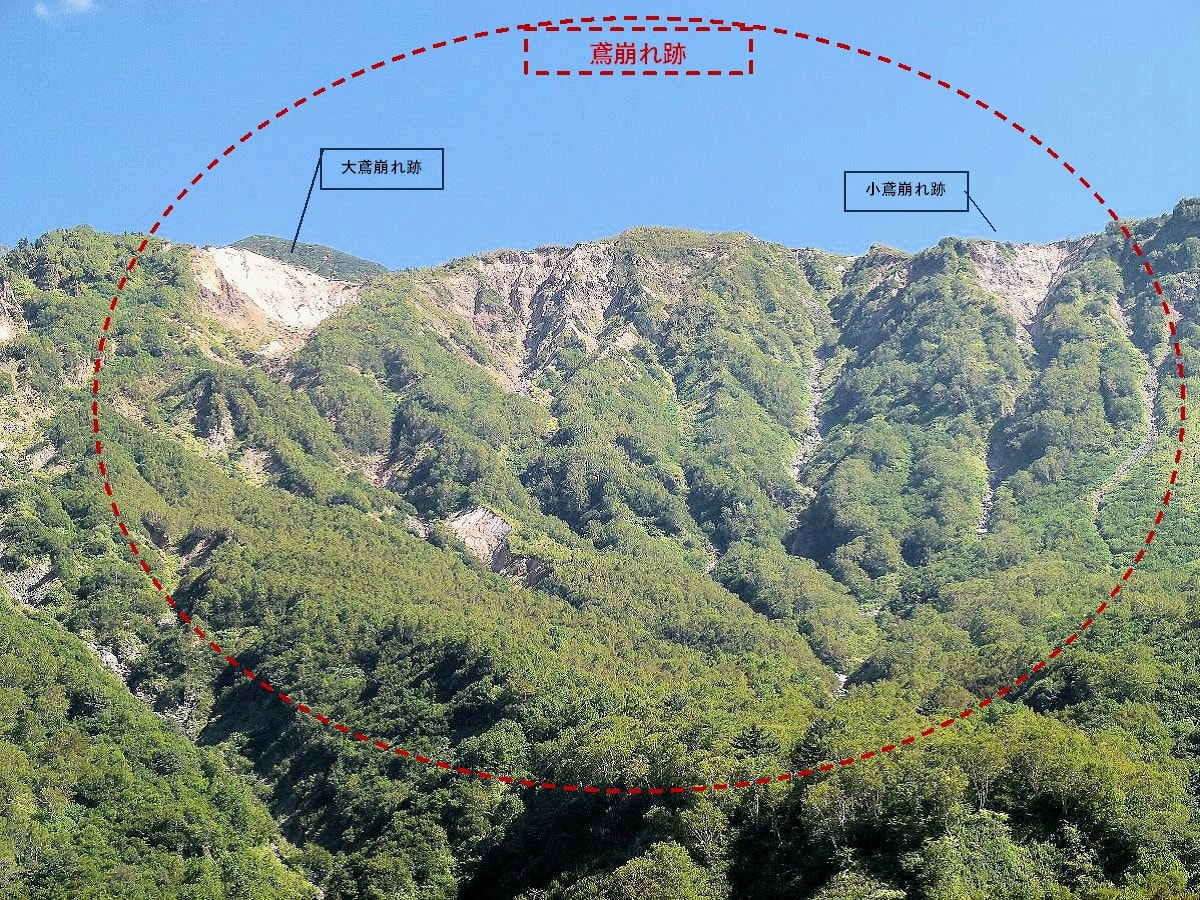

鷲岳と鳶岳そして鳶崩れ跡、麓は多枝原で、手前は六九谷です。

「鳶崩れ跡」・・・大鳶崩れ と 小鳶崩れ。

「天涯の水」・・・地下42mから毎分40リットル湧き出ている天然水です・・・立山カルデラで働く人々の疲れを癒す恵みの水です。

「多枝原平」・・・立山カルデラのほぼ中央に位置するここは、1858年(安政5年)の鳶山大崩壊によって崩れた大量の土砂が堆積してできた平地です。

「幸田文 「崩れ」の歌碑」・・・幸田文は昭和51年10月 72歳の時にここを訪れ小説「崩れ」を書いたそうです。

「泥谷砂防ダム群」・・・重要文化財 常願寺川砂防施設です。

土砂の浸食を防ぎ、崩壊地の植生回復に大きく貢献した、標高差120mの急傾斜の谷筋に建造された、22基(堰堤19基、床固3基)の長大な階段式の砂防堰堤。

現在は、山腹工(土留めと排水路、植林)によって植生が回復し、緑あふれる小峡谷になっており、防災とエコを実現した好事例となっています。

「湯川第12号砂防堰堤」(2009年10月完成・標高1331m・堤高17.5m・堤長240.4m)。・・・立山温泉跡地を過ぎて湯川の砂防堰堤です。

「立山温泉跡地」・・・この温泉は1580年に発見されたと伝えられています。夏場には500人もの客でにぎわったそうです。

安政5年(1858年)、この温泉地に大地震があり、鳶崩れ(とんびくずれ)という大規模土砂崩れが発生、立山温泉は数10mの土砂に埋まり壊滅しました。

このとき入浴に来ていた30余人が犠牲になっています。

立山温泉絵図・・・安政の飛越地震(1858年4月9日(安政5年2月26日)の未明)以前の様子の絵図です。

明治ごろになって再び立山温泉は復活し、たいへん繁盛していたようです。 残念なことに1969年、大雨によって登山道が流され、1973年に閉鎖、1979年に建物は焼却されました。

「安政大地震被災者供養塔」・・・飛越地震による鳶崩れで30数名が生き埋めとなりました。元薬師堂の跡に建てられました。背景の山は鷲岳(標高2617m)です。

「休憩小屋」は元別館跡に建てられました。

温泉跡地にあった当時の金庫とお釜です。

「浴槽跡地」です。当初のタイル貼りの浴場跡があります。

「立山の砂防ここより発す」の石碑・・・立山温泉跡裏手、天涯の橋の近くに石碑が設置され、平成13年(2001)10月23日除幕となりました。

「天涯の橋」・・・ 立山温泉跡地と泥鰌池の間を流れる湯川に架かる橋は鋼鉄製のつり橋で、河原よりの高さが10数mあり、ちょっとしたスリルを味わうことができます。

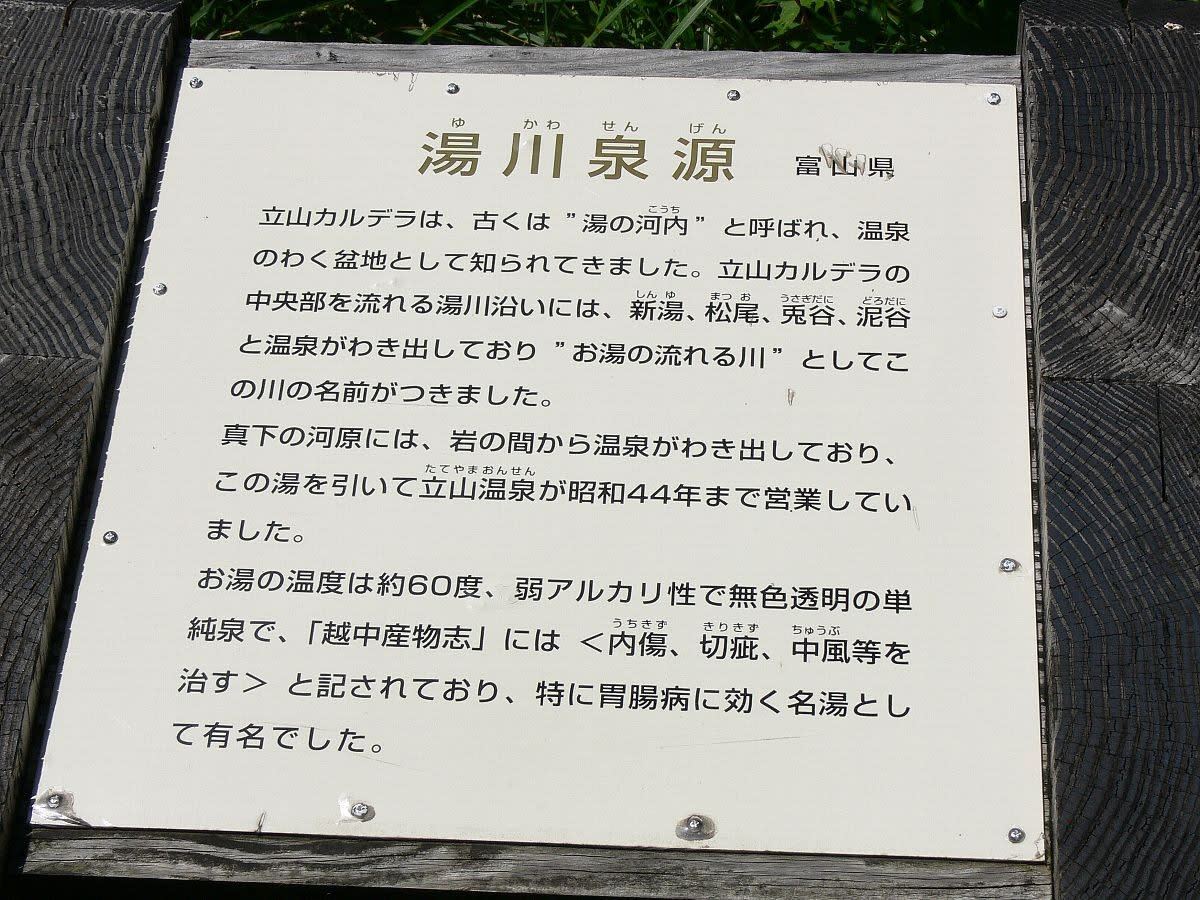

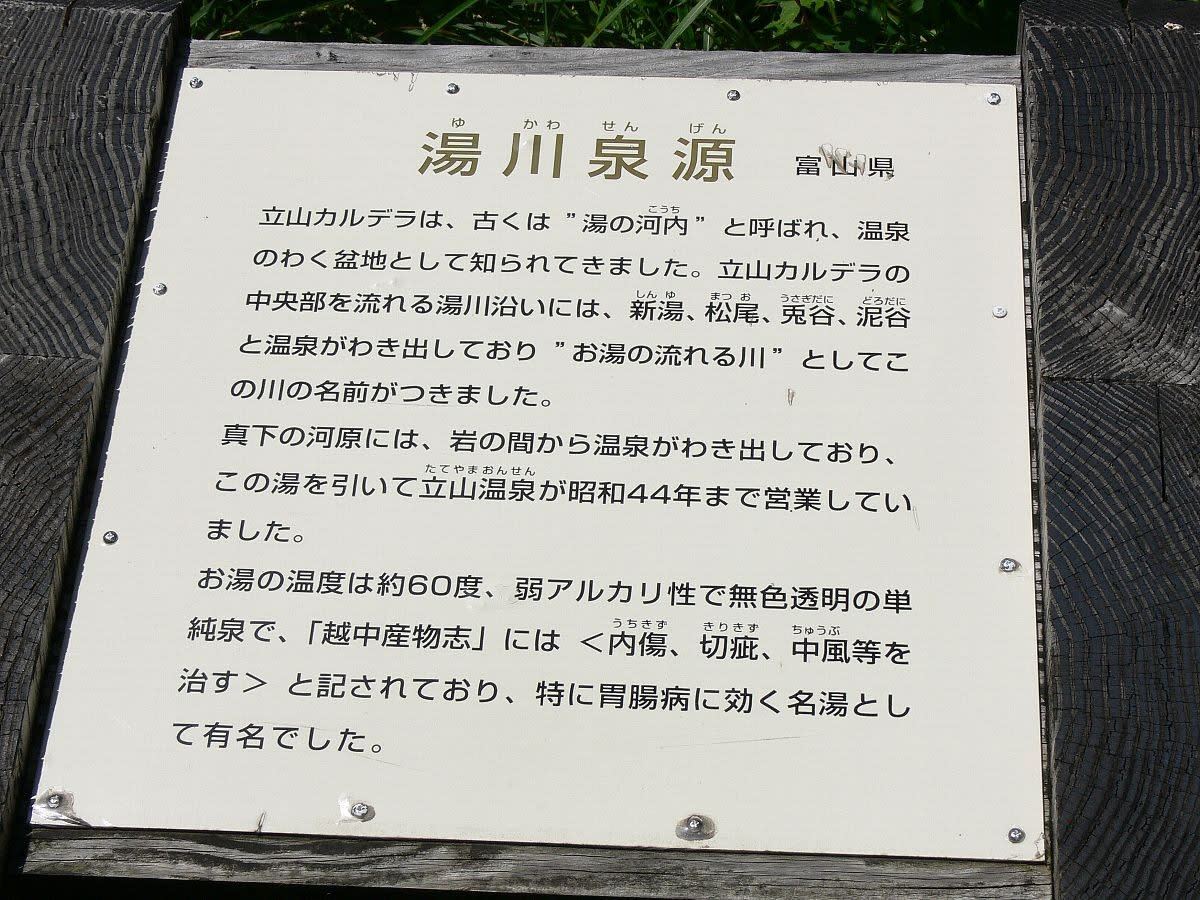

「湯川泉源」の案内板です。

湯川の河原・・・岩の間から温泉が湧き出ている?・・・石の周りに温泉成分が付いている。

「泥鰌池(どじょういけ)」・・・安政5(1858)年の飛越地震による「鳶崩れ」によって、湯川がせき止められ幾つもの池ができました。その一つが今も残っている泥鰌池です。

どじょう池の後の山腹にかすかに見える水平な線はトロッコの跡とのこと。水谷平からさらに奥に向かう営林署管轄の軌道だったそうです。

「噴泉」・・・立山温泉跡地から湯川の河原へ降りた場所に噴出していますが、調査用削孔跡から自噴している温泉で温度は約90度ほどあるそうです。そして「湯川砂防ダム群」。

泥谷第1床固(堤高7.0m、堤長52.4m)年月が過ぎ、草木が繁っています。

「護天涯」・・・天涯とは「天のはて、極めて遠く隔たったところ」という意味で、この碑は富山平野の土砂災害を防ぐために人里を離れた立山カルデラを守ることは、

あたかも地の果て天涯を守ることに通じる、という意味で使われているそうです。泥谷上流1号えん堤に埋め込まれていて、「健脚多枝原コース」から見ることができました。

⑲常願寺川の大転石 に続きます。