「完結した『松川町史』を読む⑨」より

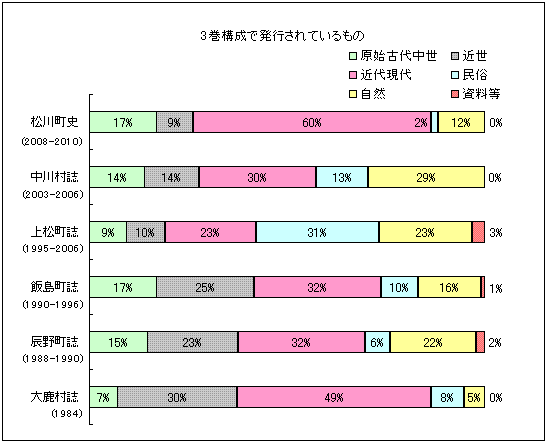

近現代の突出は勿論だが、そのほかの部分も果たして均等かといえばそうではない。前回と同じように示したグラフは、一つは2000年以降にかけて発行されたものを並べたもの(表-1)。もう一つは「松川町史」同様に3巻構成で編まれたものを並べた(表-2)。例えば3巻構成の場合は3分割する枠をどう配分するかというのが編纂の方向性となる。最近年発行されたものとしては隣の「中川村誌」が参考になるだろう。近世までの歴史編で1巻、自然編で1巻、近現代と民俗で1巻というスタイルはごくふつうに考えられるスタイルといえる。表-1には発行年代を示した。古い時代のものは比較的「自然」分野が少ないが、近年のものはそれが比率を上げてくる。人々の自然に対する意識が高まっているということもあるし、写真などをふんだんに利用した本は、親しみのあるものになる。そういう意味では中川のものはもっともオーソドックスなスタイルといえる。均等に割り振れば「近現代」は3割程度と言うのが妥当な線とも言えるのだろう。もちろん市町村によって特徴があるわけだが、長野県内のように山を有し、農村地帯がほとんどという環境からいけば、「自然」が紙数を増やすのも当然のことといえよう。表-2の2000年以降にかけて発行されたものもおおかた2割以上を「自然」で割いている。「松川町史」の場合、自然編は専門の方々に執筆を依頼した。にもかかわらず他町村にくらべれば半分程度でできあがった理由は、編集後記に読むことができる。「執筆を担当された先生の都合であろうか、原稿を頂けなかった部分もあり、昆虫等一部が欠落していることは残念である」と言うのだ。この他人事のような編集後記をみると、この自然編は専門の方たちに丸投げしたのではないかという印象を受ける。どなたがその責を追ったのかまったく本書には触れられていないが、そもそも自然ともなれば現状をよく調査した上でなければ編集などできるはずもない。それでもできあがったということは、いかに担当された先生方が苦労されたかということが予想される。よほど予算がなかったのか、期間がなかったのか、いずれもなのだろう。

表-1

表-2

話によれば、発行期日を過ぎたのに本ができないという苦情が多かったともいう。最初に発行された第1巻ですら、「資料調査・原稿執筆が大幅に遅れ、結果的に発刊を1年6ケ月も延ばしてしまった」と言う言い訳を編集後記で述べている。おそらく資料がたくさんあったであろう現代の部分に手間をかけた分、残りの2冊の構想など飛んでしまったような印象さえ受ける。

さてそれ以外にも触れておこう。前述しているように近代の欠落は歴然としている。第3巻編集後記において「近代以降については、第一巻に合併以前の旧村のあゆみの概要について記している点と、同じく第一巻に示した項目ごとに近代以降の変遷も記しているため、本書では近代以降の記述は省力している」と記述している。これも近代を省いてしまった言い訳のように聞こえるが、旧村という行政の視点はそれでもよいかも知れないが、そこには当てはまらない多くの事柄が欠落してしまうことになる。その最たるものは「戦争」のことだろう。「松川町史」には戦争のことはまったく触れられていない。歴史上から省かれてしまって良いものとはとても思わない。それに関連した当時の人々の暮らしや思いもくみ取ることはできない。例えば移民のこと、そして以前にも触れた移住者などによる開拓のこと、いずれも戦前戦後の大きな事象と言える。合併後の姿を追ってしまったら大事な部分はそっくり抜け落ちてしまうものが多々あるのである。

近代とともに抜け落ちている分野が「民俗」と言えるだろう。これまで松川の民俗を扱ったものはほとんど出されていない。確かに旧村誌に若干見られるが、伊那谷の中部という東西の民俗の接点でもあったこの地域が、それをまったく重要視していないことも残念でならない。データ上は2%という紙数を数えているが、以前にも触れたように「方言」は松川町のことにはあまり触れていないし、それ以外のものも昭和40年代に公民館報に掲載されたものの転載である。40年も前のものを転載して「松川町史」とは呆気にとられる。ようは「民俗」についても欠落しているといって差し支えない。こうやって見てくると調査をしないと書けないものは「省いた」ということが言える。この本を発行して「少ない予算でできた」と誇っていたらそれこそ笑いものである。

続く

「完結した『松川町史』を読む⑧」より

これまでに無駄な記述があるいっぽうで、触れられていないものもあるということを書いた。編纂するにあたって、各分野の分量などの割り当てはされていなかったのかという初歩的な問題が浮かぶ。第1巻の冒頭の例言にこんな釈明がされている。「当初、第六章として「松川町の教育」を予定していたが、大幅な紙数となり、頁数の上から別巻にて取扱うこととした」というもの。この第1巻は「現代」を扱ったものであって、いわゆる市町村史誌によるところの「現代編」にあたる。ところがこの本、「現代編」という副題ではなく「合併50年のあゆみ」となっている。その主旨は合併後の町を扱おうとしたものであって、歴史上では高度成長期から現在までという僅かな期間である。そのわずかな期間ですら3巻構成の1冊の中に納まらなかったわけである。溢れた「教育」は第2巻の半分以上を占めて別冊という形で発行された。第2巻はこの「教育」と「自然の2分冊であるが、その体裁は他の2巻と異なり、装丁も違えば本そのものの寸法も寸足らずといったおかしなものとなった。不思議な本を作ったものという印象を受けるが、何よりも3巻構成でありながら、合併後の時代が全編の半数以上を占めるという異常さは、他に例をみないわけである。

ここで他の市町村史誌はどうなのかということも含めてその比較を行ってみる。円グラフは長野市・松本市といった県内の主要な市も含めた24市町村史誌の集計をしたものである。1976~1986年にかけて発行された「箕輪町誌」から2005年に発行された「浅科村史」までをまとめているが、長野市のように16巻で構成された大規模なものから浅科村のように1巻でまとめられたものまでさまざまであるからそれぞれに特徴がある。とくに長野市や松本市といったところは本編とは別に旧市町村編といったものもあって、それらはこのグラフでは「資料」の部分に入れさせてもらった。資料については長野市や松本市といった大規模なものを除けばおおかたは年表を扱ったものであって、本来は各分野に割り振っても良いものなのだろうが、そこまで詳細な確認はしていないため「資料」として一括まとめさせてもらった。中には「天龍村誌」のように特質事項として「熊谷家伝記」を別掲載しているものもあり、それらもここでは「資料」の中に加算させてもらっている。いずにしても特質のあるものをそれぞれの市町村でまとめられており、一概に比較をもってどうのという指摘にはならないが、そうした特別な事情を汲んだとしても、「松川町史」は異常と思える。

円グラフではっきり解るのは「近現代」の60%という数値の突出である。まとめるにあたり、「原始古代中世」「近世」「近現代」「民俗」「自然」といった具合に、歴史分野はすこし時代をまとめさせてもらった。本によっては原始古代が統合されていたり、近現代が分離していないものもあるため、明確に分離できそうな分野を大枠にさせてもらった。そういう意味では近現代も混ざっているケースが多いわけであるが、松川町の60%の中に近代の記述は説明上限定されている。ほとんどないと言っても差し支えないかもしれない。ようは記述上明治まで遡らないと説明がつかないものは近代部分が触れられてはいるが、それは現代を記述する上での必要不可欠なものであって、そもそも「近代」にあたると言うには乏しい内容である。ようは現代だけで60%を占めているということなのである。ちなみに記述の中から明治から戦争までの間について触れた部分だけを拾ってみると130ページ、率にして9.5パーセントほどである。3巻構成の中で、本来は第1巻に納まっていたのであろう「教育」がはみ出してしまって、そのままページ数が嵩むでもなく、3巻で納まってしまったということは、別に掲載すべきものが削られたのか、それとも1、2、3と発行されていくたびに、ある原稿をとりあえず掲載したという無計画の証しだったのか。いずれにしてもできてしまったらこんなに異常な数値が現われた、としか捉えようがないだろう。

続く

8月も終わりである。昭和61年の8月30日にわたしは飯山市桑名川を訪れている。当時8月の最終土曜日は桑名川名立神社の宵祭りの日だった。では今はいつなのだろうと探ってみたが、どうも9月の第1土曜日のようだ。飯山市観光協会のページからその日を探ったわけであるが、簡単に行事日程のようなものが見つからない。かつてに比較すれば観光に対する力の入れようは違うのだが、そのいっぽうでごく簡単な情報を探そうと思ってもなかなか解らないもの。そもそも桑名川の祭りなど観光という視点でいけばそれに値しないものなのかもしれない。飯山の秋祭りと言えば、シメきりがよく知られる。天狗が道中でシメきりをする所作は大松明を振りかざしたりするからけっこう絵になるもの。市内奈良沢のものがよく知られているが、この地域の秋祭りではあちこちでその姿を見る。桑名川名立神社でもこのシメきりが行われており、お練りの花形かもしれない。この天狗は神楽(獅子舞)の先導役であって、獅子宿から神社まで2時間ほどかけてお練りをする。

桑名川の祭りはこれだけでは終わらず、お練り到着後拝殿において長い舞が始まる。薙刀の舞、ミヨ舞、獅子舞、剣の舞、サイトロメンと続く舞は当時は午前零時ころに終了した。とくに剣の舞は子どもたち3人で舞うのだが、けっこう長時間の舞である。長時間といえば坂部の冬祭りにおける「花の舞」を想像する。花の舞ほどではないが、かなり練習をしないと舞えないものだろう。

「東西、そもそもつるぎの舞いと申すは、一拝。いざなぎいざなみの命、ししほうけんの剣は以て、悪魔こうぼくし、三十八段に切り払い、大方様に切り払うとは、四方の神々」

この口上が舞の冒頭である。奥信濃の祭りに詳しい斉藤武雄氏によれば、隣接する土倉の人々が祭礼に特別出演していて教わったものという。その土倉はさらに隣接する羽広から教わったといい、さらに羽広では明治初年に越後から伝わったと言っているという。羽広が明治になって始めたということは、桑名川で始まったのはかなり後のことなのだろう。それにしては完璧に桑名川の祭りの代表的な芸能となっている。また舞の最後に行われるサイトロメンも独特な舞である。かつて全国的に広まっていたと言われるサイトロサシと同様なのだが、メンをつけるからこう呼ばれるようになったよう。滑稽に二人のサイトロメンが演技をするのだが、これには観衆が不可欠。

翌年の8月29日にも桑名川を訪れた。そして同年ともに車中泊をして翌日、小谷村中谷の大宮諏訪神社例祭を訪れた。今も8月最終日曜日に行われているようだから、わたしがかつて訪れたような日程で桑名川→小谷と移動することは考えられないわけだ。わたしの記憶の中でも桑名川の祭りはとても印象深いもの。同じ長野県内でもとても遠い地。その後桑名川の祭りを訪れていないが、今はどうなっていることか・・・。

剣の舞(昭和61年8月30日)

サイトロメン(昭和62年8月29日)

「文献から読む歴史③」より

西川治氏が「西天龍灌漑水路開発に起因する景観の変化」をまとめたのは1951年のことである。終戦後6年ほどのこと。この時代がどういう時代であったかをある程度捉えたうえでないと、その意図が読み取り難くなるのだろうが、わたしにはその時代のイメージがいまひとつ解っていないのかもしれない。西天竜幹線水路が完成したのが昭和3年のことではあるが、開田工事はさらにそれから10年以上の歳月をかけて行われた。西川氏の解説を読んでいると開田によって必ずしも農業経営が飛躍したという印象を持てない。しかし、水のなかった段丘の上に念願だった水が導水されたことは、大きなことであったことに違いはない。戦争中でありながら建てられた記念碑の存在は、この地の人々にとっては戦争という悲しみを打ち消すようなものだったのかもしれない。これこそわたしの思い違いなのかもしれないが、このあたりはこれからも注意して記録を紐解いていきたい。

西川氏は「結語」の中でD.H.Davisが1948年に人文地理学の教科書に掲載したかんがい事業への警告を引用している。「たとえ、かんがいされた土地は見掛上魅力的であっても、凡ての事情を考慮すればそれは決して、かんがい水の供給によって起った変化が、好ましい改変をもたらし、永く環境条件を改良することにはならない。出現した様相はアトラクティブに思えても、かんがいによってもたらされた諸結果は、乾燥地あるいは半乾燥地を緑の耕地に変えるために費した費用と時間とを償わないことがしばしばある。同じだけの努力と金額とを別の何処かに投資すれば、もっと多くの価値を社会に与えることが出来るからである」というもの。乾燥地帯にあてはまるものであって、必ずしも日本で言えることではないものの、「田用水かんがい工事にとっても反省を与える言葉となろう」と指摘し、「すなわち、計画されているどの工事も、投下される一切の資本に対して、もたらされる効果は穴埋めして余りあるものばかりではあるまいと思われるからである。水田化ばかりが能ではなく、畑地利用の高度化、原野の高度な牧場化も推進せねばならない」とまとめている。西川氏の忠告はまだ米の生産調整が始まる以前の話である。農業用水の水利用は増え続けていった。それは開田という行為が続く限り水源が求められていったわけで、その後生産調整が始まろうと、減水することはなかった。もちろん耕作地の減少によって少なからず整合は図られたが。後のかんがい排水事業の中には、図らずも西川氏の指摘通りのものが聞き伝わっている。人文地理学がどのような学問なのか認知しないが、この国の流れは、戦後明らかに学問の教えを無視して進むことになったと言えはしないだろうか。

終わり

「文献から読む歴史②」より

新規に開田された地域に集落ができるということが、どういう地域現象を起こすか、そのあたりについて西川治氏は模索している。「長野県の町村別に1930ー1935年の間の人口増減を調べると、一般に水田地帯の農村の方が、他の地方に較べて人口支持率において強い」と言う(浜英彦「人口移動序説」を引用)。その上で1925年から1935年における上伊那郡内人口増減状態をみると、増加傾向を辿っている町村は「西天地区を容れる3町村と、赤穂扇状地にある二つの町村である」と指摘していて、いっぽう増加地帯の周辺、とくに天竜川以東においては高い比率で人口減少が起きているというのだ。「水田の多いものは桑畑の多いものに較べて1930―1935年間における人口減少が小さいことは興味深い」と指摘する。これは戦後のことではなく戦前のことである。ちょうど満州移民が始まる。「移民をたくさん送り出した町村が果たして養蚕に主として頼っていた所であったかどうか。そして移民への志向が恐慌によって拍車を掛けられたか否かを追及する必要がある」としている。ここに西天竜の開田がこの一帯での人口減少を食い止めたという考えが持ち上がるわけだが、西川氏はこうも指摘する。「1030ー1935年において人口が増加した町村が減少した町村とに分かれるが、増加した町村にしても自然増加による増加敷に達していない。すなわち人口の移出が行われていることになる。従って、たとえ森林原野や畑地の水田化が人口支持力を増したとしても、この期間には、最早自然増加による人口を凡て包容する余力が尽きていたと解される」と。

西川氏は中箕輪町にできた原集落と春日集落についてその出身地をまとめている。天竜川以東から移住したものもいるが、ほとんどは開田地帯の周辺からの移住者である。小作などをして生計を立てていた人たちが、自作できる土地を求めて移住してきたということが言えるのだろうが、このことからもこの地域にとっての新たな集落は、この地に関わるそもそも自作地を持たない人たちへの提供の場であった程度だったのだろう。本来であるならば山林原野を開き、住人の食い扶持を確保するところだったのだろうが、それをできない要因は、やはり水だったということなのだ。

まだ水道が普及されるには早い時代のこと(まったくなかったわけではないが)。原や春日といった集落のある場所は、周囲に水気はない。古くよりある大泉あたりとは条件が違う。住処を求めたとしても飲み水をどうしたのか、ということになるが、「大正末までは大体10戸で1つの井戸を共同使用していたが、開田以後逐次井戸が増えて、現在では150戸の中100戸余りが井戸を持つようになった。これらの新しい井戸は古い井戸が10間以上の深さを有するのに較べて、5~7間位の比較的浅いものである」と西川氏は述べており、これは西天竜へ導水したことによる地下水上昇ということが言えるわけだ。しかし冬季間になれば水は減る。導水が止められたりすると水不足になるわけである。いずれにしても水気のなかった段丘上に導水したことは、大きな環境変化の要因となっていったのは事実である。

続く

「完結した『松川町史』を読む⑦」より

以前も触れたが、本書は自然編を除くと明確に示された執筆者は4名、そして残りの文責はすべて事務局にあるという。事務局といっても事務担当は1名と思われるところから推察すると、表記がすべて統一されているはずなのであるが、読んでいると必ずしも同じ人が書いたとは思えないほど文体が異なる部分もある。とくに第1巻の現代編とも言える「50年のあゆみ」は、ばらつきが目立つ。本を編むという体制が取れていたとはとても考えられないような成果なのである。

伊那谷では「三六災害」と言われて多くの人に認識されている災害が起こっている。昭和36年の梅雨のころにあった災害であるが、おそらくこの1世紀においては最大級のものだったという認識は伊那谷中部のほとんどの人が持っているだろう。その中でも大鹿村大西山の崩落は最も大きかった被災として知られているが、松川町においても7名の死者を出している。もちろんこのことについて第1巻第3章第3節「災害の記録」の冒頭で触れられている。その被災の記録を生々しく伝えるためなのだろうか、日時を追って逐次その経過を記録しているのであるが、これもまた既存資料をふんだんに転用したと思われる節が強い。そして読者はその内容を簡潔に理解することはできない。309ページに掲載された「日雨量調書」は、6月23日から7月6日にかけた日雨量を日ごとに近隣の観測所ごと並べている。いっぽうしばらく綴った後の314ページには、6月27日から7月5日にいたる飯田測候所と生田(東中学校)、大島(松川中学校)の日雨量が並べられている。離れたページにほぼ同じ主旨の表がデータとして掲載されているわけで、いかに綴られた内容がまとめられたものではないかが解る。この間の様子を刻々と記していくわけであるが、重複はもちろんのこと、最終的にどうなったのかという姿がどうも捉えられない。「被災世帯の移住」に書かれた「10月21日現在、松川町農業委員会を通じ、松川町へ移住のため住宅を建てる農地潰廃の申請をした戸数は、大鹿村5戸、高森町1戸、中川村1戸、豊丘村1戸の計8戸である。なおこの他に最も大きな被害を受けた大鹿村より7戸、中川村より2戸が松川町へ移住の申し出があり、移住者の数は今後も増加が見込まれた」は、現在進行形の文であって、結果的に移住がどうだったのかという答えは、長々綴られたこの記録の中には登場してこない。

刻々と変化していった被災の状況ならともかく、その後の復旧状況も時を追っており、結論がよく見えないのが実情だ。例えば「進む災害復旧」では「36年度施工として発注されたものは次のとおりである(37年2月段階)」という記述があり、引き続き「37年度の復旧計画」「空前の37年度予算」「1年後の復旧状況と今後」「昭和38年度以降の復旧状況」と小見出しを追っていくだけでも現在進行形の記録が続く。もちろん小見出しの表示そのものも統一のなさ(36年度としたり昭和38年度としたり)が明瞭だ。その中身については意図がはっきりしていればまだ救いようがあるものの、あまりに自治体史としてはお粗末過ぎて触れられない。

この町に暮らしてきて解ったことは、この町は「移住者」の町という顔を持つ。果樹園が多く、専業農家もまだ見受けられる農業地域ではあるものの、そうした空間とは別に新規の住宅地、それも古い時代の住宅地が町内に何箇所か存在する。ここに住み着いた人々は、こうした災害にかかわったばかりではなく、さまざまな理由で永住の地を求めてきた。そうした人たちばかりではなく、農地をわずかながら所有している人たちの中にも、戦後に住み着いた人たちがいたりして、そうした中には、いわゆる山間地域から移住した人たちも少なくない。もちろん前述したように三六災害やその他の災害を契機に移住した人たちもいて、災害と移住、あるいは戦後と移住といった視点で捉えると、この地域はひとつの特徴を持っていると思われる。そういう意味でも、この記録の中に「移住」を見たもの、その実像がはっきりしないことに残念に思うばかりなのである。本書の中に、他にこのことについて触れた項はない。

続く

「完結した『松川町史』を読む⑥」より

第7節「社会制度と農民」の冒頭にはこんなことも書かれている。「農村には「お館・被官」という制度があった。これは隷属農民として古くから存在したもので、「被官」・「門の者」などと呼ばれた。いわゆる「おかど」で、主家を離れて住み、主家に隷属する者で、地域によっては後世までこれが残った」というものである。引続き「このほか・・ささらがある」と階級制度に触れたものであるが、前者のお館被官の説明は、なんともよく解らない説明であるとともに、ここでは「地域」という使い方をしている。「隷属農民として・・・」以下は被官を説明したものであって、お館被官制度と言いながらお館とは何かなど説明が不足している。松川町においてもこの関係があった地域があると言われているが、この程度の不明瞭な説明を掲載するくらいなら、そもそも削除しても良いのではないだろうか(歴史認識の上では本当のところは扱って欲しいものであるが、こんな意味不明な内容ならいらない)。

前回も触れた同節の「農民の一年と労苦」では、「いつの時代においても上層階級は別として、中層階級以下の農民生活は実に貧困でみじめなものであった」と農民はまともな暮らしなどできなかったようなことが延々と記述されている。現在の価値判断からいけば、確かにそう捉えられるかもしれないが、果たして近世の農民は不幸だったのかといえば、必ずしもそうではなかったはず。こういう記述そのものが傲慢とも言えないか。そして「農民が昼間、おてんとう様の下で文字の読み書きを習うなどということは・・・」というフレーズを読んでいて思わず苦笑してしまう。

前回「記述している内容の時代がはっきりとしなくなる」ということを述べた。第7節3項の「住まい」の中に「生田地区の味噌の事例(昭和40年代)」という表がある。本文にはこうある。「昭和40年代の生田地区における味噌造りの記録があるが、基本的には江戸時代と大きな差はないと思われる」というもので、ちなみにここでは「地区」という使い方をしている。「地域」「地方」「地区」などが混在している文に迷走してしまう。もちろんこの基本的用法についての説明はない。そして最も問題だと思われるのは、この表と文が書かれているのは「現代」の部分ではなく、「近世」の部分であるということ。近世を扱っているのに、その資料として近代や現代のデータを使っているのはここだけではない。前回触れたように空間的な捉え方もまったく区別が付かないと同時に、時間的区別も区別がつかないような記述があちこちに見受けられる。この筆者にとって時代も位置もそれほど大差なく、一つの基本的理念に則って記述していけば良いということなのだろうか。それならば「松川」を冠した本は必要ないわけであって、このような捉え方をしてしまう人が執筆していることはとても問題だと言えるだろう。

続く

「完結した『松川町史』を読む⑤」より

これほど長く続けるつもりはなかったが、まだしばらく続きそうである。読めば読むほどに呆気にとられ、もしかしたらこの本を読む時間を違うところに使った方が良いのかもしれない。解説は別の専門書、地元のことだけ参考程度に引く、そんな感じではないだろうかこの本は。とはいえ、始めてしまったからもう少し続けよう。

中近世といった部分においても文献利用が乏しい印象を受ける。わたしには専門外の部分なのであまり詳しく指摘することもできないが、やはりこの地域のことについてもあまり触れていない印象が強い。引用されている文献も地域のものより全国的に知られたものがけっこう採用されている。歴史編はけして分量的に多くもないのに、よそのことを書いているということは、いかに『松川町史』になっていないかがよく解る。さらに第4章近世に至ると、もはや記述している内容の時代がはっきりとしなくなる。そんな第4章の問題点をいくつか拾ってみよう。

第7節に「社会制度と農民」というものがある。「農民の一年と労苦」の記述は歴史の域を逸しているような書きぶりである。「四月に入ると朝から晩まで男たちが田畑に打ち下ろす鍬は一層深くなる。(中略)この頃になると、まだ青い麦を炒って臼で挽いた「青ざし」というものを作って食うのが楽しみであったという地方もあった(この地方では余り聞かないが)」という文の文末のカッコはわたしが入れたものではない。もともと本文に記載されているもの。「あったという地方もあった」という表現も紛らわしいが、「地方」とはどこなのかよく解らない。そして「この地方ではあまり聞かない」と言っているから、この場合の「地方」は松川町のことなのだろうか。それとももっと広い下伊那とか伊那谷というものなのだろうか。そもそも「この地方ではあまり聞かない」ことを掲載して良いのだろうか。ますます曖昧で不明瞭なものとなっていく。よそで言われていることを地域がとくに限定されている本で記載することははっきり言って不適切と言えよう。同じことは「田植えのほかにこの頃は麦刈り、水田の一番草とり、地方によっては養蚕もあった」という文にも現われていて、この場合の「地方」の使い方は正しくないだろう。

このように「地方」という空間が読者には限定できない上に、それを煽るように不思議なものが掲載されている。同じ第7節5項「住まい」には「佐久郡の事例」という見出しがある。図も含め2ページに渡る内容に、松川との直接的関係はまったくない。続く「新井村の様子」に関連付けての項目なのかと思ったがそうでもない。文中に「一般農民の家は二○坪未満の小規模家屋が大部分であった」という具合に「一般農民」という単語がよく使われている。地形的制約によっても家屋は変わってくるし、さまざまな要因がプラスされているもの。したがってここでいう「一般農民」という定義もどうも解らなくなる。佐久の事例について「伊那と佐久では地域の違いが大きいかもしれないが、参考のため本書の解説を参考にしてみる」と筆者自ら怪しい「かも」しれないと思っているような節すらある。ここでいう「本書」とは県立歴史館が行った企画展の冊子のようである。よその事例を利用して「松川」の歴史を編もうという大胆な発想が、問題をたくさん積み上げてしまったという感は否めない。空間的明確さに欠ける、混ぜ合わせの記述がこんなところに垣間見える。

続く

日が短くなり、夜も早くやってきているというのに以前以上暑い夜を迎えている最近、日中の気温もさぞ暑いのだうと思うと、いわゆる猛暑日にはこのあたりはなっていない。しかしあためて言うほどでもないが、暑いことは確か。野に毎日出て観察していればもう少し具体的なことを言えるのだろうが、庭の草をとったり、道を歩いたりしていて、今年はいつもと違うということはなんとなく気がつく。身の周りでいけば、今年はゲジゲジが少ない。そういえば消毒をすれば良いのに毎年しなくて被害を受けているわが家の立ち木も、今年はあまりアメシロにやられなかった。虫といえばオニグモのような大きな蜘が少なかった。現場に出ていても蛇に遭遇した回数も少ない。定量的には何も根拠はないものの、ここ数年と比較したわたしの印象である。温暖化で変動が起きているということをよく言うが、そもそも地球は歴史を繰返してきているから、そういう時代もあっただろう。だからそんな大きなことはとても言えないし、体感としても語ることはできない。こんな身近な小さなことぐらいなのだが、世の中がしだいに変わっていくということは確かなこと。むしろ自然は計り知れないものがあるから「その時」だけのことだってある。統計的に見て変化を語ることはできるだろうが、それも地球の歴史からみれば小さなもの。

それよりも自分が生きている時代はそんな歴史に比較したらもっとちっぽけなもの。しかし、そのちっぽけな時間軸の中にあっても変化し、自然のような繰り返しは起きないだろうと思うことはよくある。それは人々の意識行動の変化である。人々は完全な形で過去のある時代とまったく同じ生活をすることはありえない。たとえばぽっとんトイレを使わなくてはならないような時が訪れてもかつてと同じトイレの仕組みにはなりえない。なぜならばし尿を直接肥料に使うなどというトータルで同じ環境に戻ることはありえないからだ。そういう視点に立てば、この小さな時間の中のわずかな変化は明らかに次代に影響していく。

わたしの住むようないわゆる「田舎」と表現されるような土地でも、日々の繰り返しで変化はこれもまた定量的ではないが起きている。畑で働いている年寄りは、少し離れていても気がつきさえすればわたしに挨拶を交わしてくれる。いっぽう子どもたちはともかくとして若い父親や母親の多くは、まず顔を合わせないようにと知らない人を避ける。視線が合ってこちらが挨拶をしたところで、返事が聞こえることは少ない。「嫌われているんだろう」と思っても深くおちいることはない。そんな程度の世の中なのだ。不思議なことに高齢者福祉の充実を、なんていう言葉が当たり前のように聞こえ、またそれを支持するかのような福祉充実を若い母親が口をそろえるが、いかにも「コンクリートより人」という印象を与えている若者たちに、「人」を大切にする思いが果たしてあるのだろうかと思う一瞬である。形ばかりの挨拶をしろというわけでもないのだが、そうしたおとなたちが育てる子どもたちにも、少なからず変化は訪れている。もちろんそれは大昔から繰返されて変化してきていることなのだろうが、明らかにかつてに戻ることはない。

「完結した『松川町史』を読む④」より

松川の町史なのに松川の記述が少ない、そう思わせる具体的な部分が数少ない執筆依頼分にも見られる。約2300ページに及ぶ町史において、明確に外部に執筆依頼したのは第2巻自然編のすべてと、第2巻教育編の「松川高校」と同「松川町の社会教育実践」、そて第3巻歴史編の「古代」と民俗の中の「方言」のみである(転載部分を除く)。自然編以外では4名のみの外部執筆であるが、第1巻編集後記には「郵便事業については宮沢昭十四氏の執筆が大部分であり、編集方針から一部省略したり個人名等を割愛した部分もあるが、これについてはご容赦願いたい」とあり、必ずしもこの4名だけではないのではないかという予測ができる。しかしこの郵便事業の部分についても明確に宮沢氏が「執筆した」とはしていない。なんとも不思議な言い回しであるとともに、このような無責任なことが編集後記に書かれていることそのものが不可解である。

さて、数少ない明確に執筆依頼した部分、とくに「方言」にあってはとても『松川町史』に載せられるような内容ではない。そもそも「松川町の方言」と始まる項は章でも節でもない。民俗編という大枠から見れば章にあたり、そこに展開される9項目は節とも言えるのだろうが、まったく表記に統一性がない。そして9項目の最初に展開されるのが「下伊那方言研究小史」というもの。町民にとっては、研究の歴史などまったく必要ではないだろう。それも下伊那郡といっており、松川のことではまったくないのである。ついで2項目には「方言とは」という松川町史特有の「○○とは」が始まる。あっけにとられるのは3項目に「柳田國男の「方言周圏論」」、4項目に「東條操の「方言区画論」」と素人にはまったく意味不明な言葉が続く。そしてその内容はまったく町史といういわゆる住民に還元すべく書物にはあってはならないようなもので、ここまで4項はそっくり削って良いだろう。ようやく5項目に「長野県の方言区画」というものが登場し、松川町の方言の位置づけという面で参考にはなるのだろう。次いで「伊那谷の方言区画」と進み、しだいに松川町に接近してくる。しかし、「筆者」はと始まる私論は果たして正しいのだろうかと頭を傾げる。そもそも自治体史にあって「筆者は」という表現は不適切である。

この方言を書いた方、自治体史はどういうものかということを理解していないし、方言の地域分割という面でも誤認している。それは延々と方言研究史を述べたあたりから間違いをさらけ出してしまっている。研究史で利用した文献の発行された時代は、まだ松川町前史のもの。ようは「下伊那」というくくりをするが、この松川町は上伊那郡上片桐村が越郡合併したもの。研究史で利用した文献の時代には下伊那ではなかった部分があったわけで、必ずしもその文献で言う「下伊那」にはすべては該当しないのである。歴史的背景をよく理解した上で記述すれば、上下伊那という地域区画を安易には使えなかったはずである。

「方言」のひどさは極めているが、記述上の問題は他にもある。自然編の蝶類を執筆された方は「はじめに」の中で「1988年~1991年には、松川中央小学校に勤務し、受け持った児童や昆虫クラブ員と共に・・・」と記述している。さらに「おわりに」の中でもう一度「1988年~1991年の4年間、松川中央小学校に勤務してみて感じたことは・・・」と記述しており、個人の文であるという表現は自治体史と言う観点から不適切だろう。

両者ともに個人の論文を書いているわけではないのだから、本文中に「筆者は」とか「勤務してみて」などという私語を使うことは問題外である。ここから解ることは執筆方針や執筆要領などが定められていなかったということがうかがわれるとともに、もしそれがないとしても事務局は表記の統一をすることは当然のことだろう。

続く

「文献から読む歴史①」より

本題に入ろう。西川治氏が著した「西天龍灌漑水路開発に起因する景観の変化-動態的研究の一例-」が指摘しているものを拾ってみる。

「開田は大体幹線の近くの原野、森林、畑から順次行われた。開田が下方に近付くにつれ、専ら畑を田に変えねばならなくなった」ことによって農家にとっても重い選択が迫られたという。以前にも「『西天龍』の回顧談から④」で触れたように、当時は養蚕がまだ盛んに行われていた。換金できるものとして養蚕は生計の上でウエイトが置かれていたものであって、やすやす水田に転換することはできないと思う人たちもいたことだろう。生糸価格が昭和5年に暴落しその後若干回復するものの、そうした傾向は開田に大きく揺り動かされる要因になるはずだったが、いっぽう米価もけして芳しくはなく、開田に足踏みをした人たちも少なくなかったようだ。原野や山林であればもともと生産に効しない土地であるから良いものの、選択に迷うであろう桑園の水田化は迷いの種だったというわけである。西川氏の文面から察するところ、幹線水路側から開田は進んだようだ。幹線水路が既に供用されていたわけだから、その水を利用できる水路際から開田が進められるのは当然のことなのだろうが、こうした開発の流れからすれば、用水路は幹線水路際が最も大きく、遠ざかるほどに小さくなっていくというのは理に叶ったものである。ところが開発し尽くされてしまうとかつてとのこうした水路の常識は当たり前のように批判される。「なぜ上流よりも下流の水路の方が小さいのか」と。

西川氏は未開発であった山林原野と集落の発達・人口というところに視点を置いて触れている。わたしが今住んでいるところも戦後もまだ山林があったところ。今はほとんど開畑されて山林をみることは全くなくなったが、伊那谷の段丘上には記憶にまだある時代まで山林があちこちにあったようだ。西天龍でも開田によってその山林は姿を消していったわけであるが、こうした開発は新たな移住民を促していたことも事実で、このことは以前「『西天龍』の回顧談から③」で触れた大正9年9月10日報知新聞の切り抜き記事に書かれている。「農業労力の不足を告げて居る同県(長野県)は経済界の打撃に依り多少帰農者が増加して労力の供給が多少加わったとはいえこんなダダ広い新開の土地を耕作せしむるの余裕はない仍で同県は地主等と相談して県下各地から篤実なる小作農家を選び開墾地に移住せしめ現在とは全然別な新しい一村を建設」するというのだ。しかし、実際には村が新たに創生されたという事実はなく、せいぜい集落程度であった。それがなぜかということについては西川氏が解説している。

中箕輪村原集落(西川氏の論文では南箕輪村と記述しているが中箕輪の誤表記と思われる)は新集落であって、その農家は「主に小作による分家から出発したが、農地解放後であっても、依然として5反前後の零細農であり、梨の栽培、豚の飼育、日傭等により生計を補わねばならない」と言い、新たに住み着いた農家にとっては零細農業を越えられるものではなかったのである。そしてこう西川氏は説明する。「西天地区にはもとの山林と原野から水田に変わったのが374町歩あり、この分だけ仮に全部農家に分配されれば、平均1町歩として374戸の新農家が生まれるわけである。しかし、常識的に考えて、374町歩の中、大半は既農家に併合されるとすれば、新農家が分立する余地は非常に限定されてくる。1950年で既に約150戸に達しているから、今後はもうそれ程増さないであろう。中箕輪町では1947年8月に農家1戸当の経営面積は8反弱の線に達しており、この中、田が約半分であり、大体2年3毛作の土地柄としては少ない方である。従って兼業農家は36%に達しており、しかも純粋の自作は24%に過ぎない。一方小作は36%で、他は自小作と小自作である。この数字は西天開発後の分家も、小作が多いことと関連していようし、一方農地解放後の農家分家は最早ほとんど不可能に近いことを暗示している」と。かつて山林が残っていたというのは耕作できるだけの人手がなかったからのことで、人が住めるようになればその山林は農業生産の場と変えられていった。西天竜の場合はそういう理由もあったのだろうが、水がないために農業生産の場に変えられなかったといった理由の方が強く、開田されてももともとの地主、あるいは耕作者が規模を増やしたというのが実際だったのだろう。

続く

「完結した『松川町史』を読む③」より

解説が多く、それでいて地元の記事の少ない本書。嵩む紙面にさらに無駄な文面が続く。次の文は第2巻第2章第4節にある「新松川町図書館建設」に綴られたものである。現在の図書館は松川町資料館を2階に併設した建物。図書館と資料館は意図がまったく異なるものだろうから、当然本書ではそれぞれ別項目で扱っているものの、その建物の説明が延々と続くばかりか

12月20日に建設計画のまとめ、設計業者選定(5社)を行い、年の明けた平成2年2月21日に設計コンペ審査会を行い、2年度に入った5月11日に設計監理業務入札の結果、鈴木建築設計事務所が落札した。6月29日に工事請負業者選定(17社)、7月13日に本体工事請負入札を行い、神稲・早野建設共同企業体が落札した。7月17日に建設に着手し、9月12日に安全祈願祭が行われた。着工から祈願祭まで間があるのは、図書館・資料館の用地となる福祉センター体育館の解体・用地造成工事があったからである。翌平成3年3月25日に上棟式を行い、5月10日に本体工事が竣工、13日の竣工検査を経て29日に竣工式が挙行された。

(中略) 建築構造は、鉄筋コンクリート造2階建(一部、地下3階)で、建築建面積1135・6平方㍍、建築延面積2186・8平方㍍である。

図書館建設に関わる総事業費(建屋は資料館も含む)は5億1242万5000円、一股備品関係費2214万5000円で、視聴覚備品関係費1287万5000円、設計監理費1390万5000円で、財源はまちづくり事業(起債)3億5800万円、一般財源1億5442万5000円である。

という記述は図書館にも資料館にもまったく同じ文面で掲載されている。施設のパンフレットと勘違いしたような書き振りには唖然とする。もちろんこうした書き振りは行政が行ってきた事業の履歴すべてにおいて見受けられる。

さらに資料館の説明内容を紐解けば

資料館の建設にあたっての基本的な姿勢は、町の歴史を知る上で貴重なものや、時代とともに失われつつある何気ない生活用具等の収蔵保存は勿論のこと、地域の生い立ちやその歩みが平易に理解できるような展示を行うことであった。それには専門的な説明は排し、平易な解説と写真や図表を多用したグラフィック展示、模型類の多用、そして映像展示に力を入れることであり、「小学生から大人まで、見て楽しめる資料館」の創造が主眼とされた。そのため展示工事(映像展示も含む)にはおよそ1億2000万円という多額な費用を要したが、その結果、町村資料館としては近隣に例のない「カラフルで、見て、聞いて、楽しい資料館」が創りあげられた。

とその建設がどれほど意味のあるものだったかと賛辞を送るばかり。「誰でも気軽に訪れることのできる町の資料館として当初からの位置付けがあり、松川町の誇る一面であった」と言うが、この資料館に人影を見ることは稀だ。すでに建設から20年近い歳月を送っているが、ちまたでよく言われるようなハコモノで終わっているのではないだろうか。その賛辞ばかり並べられる本書の信憑性は疑われるばかり。

続く

何度も利用させていただいているAkiさんの日記に、国土交通省の中央新幹線に関するパブリックコメントへのご自身の意見が述べられている。大鹿村に暮らしているAkiさんにとっての深い思いである。「理由」に書かれているように「南アルプス地域の地質の脆弱性は当然把握しておられると思いますが、恐らく住民の実感とは懸け離れている」という考えは、常にその中で暮らしている方の素直な目であり、この谷で地上に顔を出すという計画そのものは、後世にわたってリスクを負うことになる。リニアについては何度も触れてきた。もはや直線ルートが出来レースのような世論になりつつあるが、通過するだけの住民にとってこれほどの迷惑施設はないし、住民自らが地質の脆弱性をふだん体感しているわけであって、不安は大きいはず。

飯田下伊那地域にあっては、リニアに対して大きな期待を抱いている。それは冒頭にも触れたように長野県という全体枠の中にあって、明らかに県庁から遠く、そして恩恵を被ってこなかったという被害妄想のようなところに行き着く「意識」に派生する。よく考えて欲しいのはこの飯田下伊那地域に高速道路がやってきたのは昭和50年のこと。高度経済成長が終わった後のことではあるが、現在とは違い、まだ世の中は開発一途の世の中だった。いっぽう長野市まで高速道路がつながったのは18年後の平成5年である。県内でいち早く高速交通網の整ったこの地域にとって真っ先にその恩恵を展開できる環境が整ったはず。ではその後地域は明るい未来を開くことができたかといえば、必ずしも地方はその物語を展開するだけの現実が無かったといえよう。地方から中央へという人々の意識の流れは止めることもできず、最悪な物語を綴ってきたともいえる。少なからずそんな現実に気がつき、今は人々のこころの中に、そうではない価値観が育まれようとしている。ところがどうだろう。ことリニアに関しては、この地域で「反対」などという言葉はタブー視されているようにもうかがわれる。

本当にこの地域にとって価値あるものかと問えば、ノーと言えるのではないだろうか。それは前述したように高速道路という大きな期待が、果たして大きな収穫だったのかというところにトレースできるだろう。高速道路は「流通」という面で大きな役割を果たした。したがって大きな収穫もあったといえるだろうが、リニアは物を運ぶわけではない。人を運ぶわけでこの地に必要性がなければ昇降する人は限られる。もちろん高速道路がいち早く開通しても、いまだ観光という面では県内の他地域には劣るし、人の流れという面でも大きな形には至らなかった。その前例を見れば、この地に駅ができても例えば人口が際立って増えるという素地はない。そもそも人口減少時代にあって、今の人口規模はこの地域の適正値ともいえる。都会と異なり、外の交通網が整わない以上、周辺まで影響を与えるほどの活況はありえない。ようは駅のできた周辺にはそこそこの恩恵はあっても、広大な飯田下伊那地域に夢物語は完成しないのである。むしろマイナス効果(経済以外にとくに)の方が大きいのではないだろうか。飯田からただでさえ遠い大鹿村にとって、飯田下伊那という枠に沿ってこのような迷惑施設を賛成する方が異常とも言えそう。

リニアはもともと大都市と大都市を結ぶためだけのものであって、その迷惑施設の代償として「駅」という飴をぶら下げているだけのこと。道が無かったところに広い道を造ったら住民は皆引っ越していった、とか、たいして遠くもないのに、そのたった少しの距離を稼ごうと同じ地域なのに子どもたちはマチ場に家を作ってしまった、こんな今までの流れを見ていれば、周縁にとってはなんら価値のないものであることは確実である。もうこんな都会の人たちのために地方が壊滅するようなことは辞めにしよう。と思うが、まさにつぶやきの世界なんだろう。

果樹園地帯の消毒の場合は、かつては多くの果樹農家が専業に近いところで農業を営んでいた。それにくらべると手のかからない水田農業は、もう何十年も前からいっぽうで自ら非農家をたくさん排出してきたわけで、こうした新興住宅地に住み着く人たちがまったく無縁とは限らないのである。自らが蒔いた種という表現が正しいかどうかはともかくとして、非農家率の高い農村地帯の現状は同じような問題を多く抱える。

さて盆休みをくつろいでいた方は、わたしのところにやってきて苦情を言いたいようだ。農業用用水路から漏水したであろう水が、その方の土地の脇で湧出して水路に戻っている。なぜ湧出するかというと、宅地との間に擁壁が打ってあり、その擁壁が止水効果をあげ、行き場を失った水が地面にしみ出て用水路の縁から戻っているのである。話によれば擁壁を打てと言ったのは組合らしい。用水路と擁壁の間は約1メートルほど空いているが、本人に言わせると「田んぼ状態」であって常にぬかっている。直すためにわたしが来ていることを知って、それ以上苦情を口にしなかったが、どうも擁壁をくぐって隣接している小屋の下まで水がしみ出ることもあるよう。確かにそこに住んでいる人にとっては迷惑なことである。しかし、もとの通り水田であればこのような苦情はそれほど表面化しないわけで、点在するようにこうした住宅地が現われてくるとその対応が必要となる。ところがこの漏水現象には理由がある。宅地から少し離れた水田の排水が効かないため、水田の余水がその下の耕作放棄地に流され、さらに行き場を失った水は隣接している宅地の脇で仕方ないようにパイプに集められ水路に導水されている。しかし応急的にされた処置が漏水を生んでいるわけで、原因として水路からの漏水もあるが、水田の排水の不備が大きな要因となっている。この場合、宅地の苦情より先に水田を耕作している人のなんらかのアプローチがあっても良いのだが、非農家をたくさん排出してきたような地域では、すでに耕作そのものが形骸化しがちなのだ。そうした空間では水路の維持はもちろんのこと、自らの水田の畦畔ですらろくに管理しない。すると水路の基盤が脆弱化し、結局水路本体からの漏水を引き起こす、という具合に悪循環を繰返していくのである。きっと篤農家がいないというけではないのだが、多様な思いを持つ農家間の意識はまとまるはずもないのである。こんな姿を見ていると、もちろん住宅を構えた人たちにも寛容さが必要なのだろうが、それ以上に水田を耕作する人たちの意識の変化が望まれるわけだ。

「完結した『松川町史』を読む②」より

あらためて本文を読み込んでいくと、やはり「○○とは」という書き出しが目立つ。注釈を項目のそれぞれ末尾に記載したり、難解の言葉に対して説明をしようという意図はよく見られるが、そこまでして解説をしたいのなら、解説と本文は分離させ、例えば段組形式で解説はポイントを落とした形式で入れてもらった方が、解説を利用したい人、そうでない人、それぞれに利用し易かったはず。そもそも論文ではないため、引用に細かい注釈を入れるのはそぐわないわけであるが、これほど引用文が多出すると、その形式をよく議論するべきだったとは思うのだが、そもそも本書を刊行するにあたり刊行委員会なるものもなければ編さん委員会なるものも見当たらない。3巻構成の奥付を見ると、発行者は「松川町」であるものの、編集は各巻ごとそれぞれ異なる。このような市町村史誌は他に例を見ないわけである。

その意図はまったくの部外者である一町民にはまったく解らないことではあるが、本書の刊行意図とは何だったのか。第1巻の書き出しがまずもって「町村合併の歩み」から始まるところからして、第1巻の副題にある「合併50年のあゆみ」がそもそもの意図だったという印象を受ける。それにらば、合併から50年のみを扱った本をまとめれば良かったのだろうが、なぜ『松川町史』になったのか、疑問は消えない。

ところで冒頭の合併のあゆみもかなりのページを割いているものの、この地域特有の合併の疑問を解いてはくれない。果たしてこの地域における「合併」の意識というものを理解しているのだろうか。わたしはこの日記でも何度となく書いてきたように、郡境域と言う地域に暮らす者にとっては、その立地が故に複雑な思いをたくさん抱いてきた。そうした思いが合併を扱った記述には少なからず表面化するもの。もちろん合併にあたってはそれぞれの地域で思いがあるから、それをすべて網羅することはできないが、とはいえその思いを理解した上で省かれるのはしかたのないことである。しかしこれほどページを割いていながらにして、そこには地域間のそれぞれの思いは「共感」できるほど表現されていない。とくにその例をあげるなら上片桐地区の郡境を越えた合併への思いだろう。

このことは別項でも触れたいと思っていることであるが、第1巻はそもそもが松川町誕生50年のあゆみ的なもの。従って明治維新から終戦までの「近代」についての記述は基本的にはされていない。しかし、解説好きな本書では、明治期からの解説を入れないと理解に苦しむと思ったのか、項目によっては近代の部分を触れて現代の記述に入っている。したがってこの合併の経緯についても例えば上片桐村誕生の時代に遡っているものの、そこには郡を意識した記述は極めて乏しい。具体的に言えば『飯島町誌下巻』近現代編においては、そもそも「伊那郡と総称されていた南北に長い伊那谷は、上伊那郡と下伊那郡の二郡に分割され、新たに上伊那郡が誕生した」と言うように、上下伊那の境界に郡境域ができてまだ140年ほどのこと。しかしその140年において郡境意識を育んできたことは確か。実は郡境変更願いというものがこの分割された当時に出されている。当初(明治12年3月)は飯島・南向・片桐の三か村から出されたが、後の明治14年に三か村は分村してその思いが分化していく。明治16年には分村した飯島・田切・本郷・四徳村は郡境変更の動きから脱退、残った地域が引き続き郡境変更の願いを提出するのである。この郡境変更の表向きの理由は郡役所からの距離であった。「明治十七年の陳情に七久保村(現飯島町)は連署したが、飯島村は運動から離れ、本郷村や四徳が同調しなかったのも、この運動が失敗に終わった大きな理由の一つであったらしい」と『飯島町誌』では触れている。結局郡境変更の願いは叶わず、およそ100年の間上片桐村は上伊那郡として存在したのである。それほど長くはないものの、すでに上伊那郡の枠で暮らしていた人たちが、昭和の合併ではどう考えたのか、合併の流れは記述されてはいるものの、地域内でのさまざまな葛藤は何も書かれていない。遡ること100年前の郡境変更の願いすらどこにも記載されていないのである。この郡境変更の動きについては『中川村誌』でも触れられており、もっともページを割いたにもかかわらず、『松川町史』にはまったく触れられていないところから、「操作された歴史」をそこに感じるのである。

続く