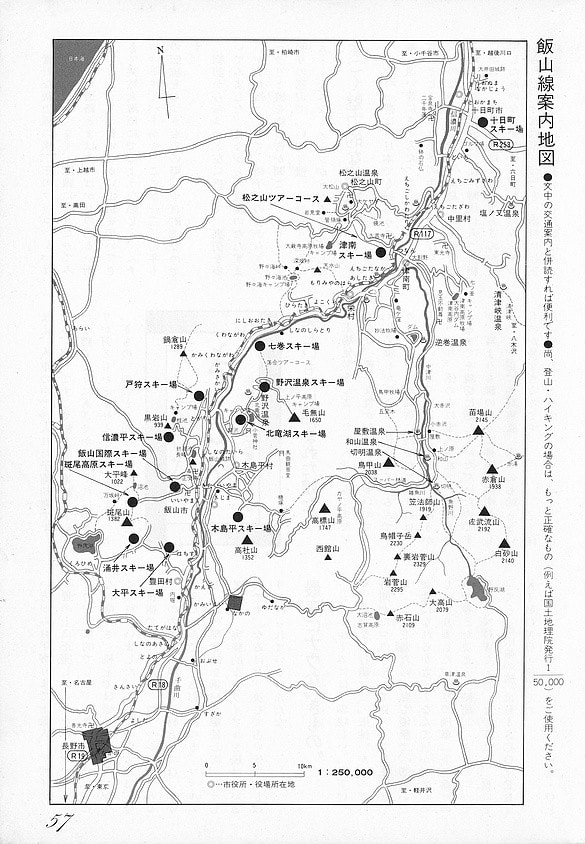

「昭和41年国土地理院図から」より

「上伊那郡地図」(『長野県上伊那誌』「現代社会篇」付図)

『長野県上伊那誌』の「現代社会篇」の付図4枚のうち大正10年のものについて全体図を示した。モノクロでスキャンしたが、実物はグレー色である。陸地測量部の5万分の1図を編集したもので、12万分の1と図示されている。陸地測量部は、日本陸軍参謀本部の外局で国内外の地理、地形などの測量・管理等にあたったといわれ、現在の国土地理院の前身と言われる。明治21年に設置されたもので、この大正10年の原図は、この地域では最初の今でいう地理院図だったのではないだろうか。

ところでこの図を見ていて、これまで頻繁に民俗地図で利用していた行政区域図のおかしなところを見つけた。民俗地図では大正9年の行政枠をここのところ多用していた。その図に国土地理院の現在図を載せて示した上伊那南部の図が下図である。赤色で示しているのが当時の町村名である。飯島村が囲うように真ん中にある村が七久保村である。現在の飯島町七久保であるが、左側の中央アルプス側で飯島村が七久保村の西側を独占して上片桐村境まで存在しているが、七久保村の西側は七久保村だと認識している。ようは飯島村が大きすぎるのである。

もうひとつ、飯島村の東側、天竜川より東側に張り出している部分は日曽利地区であり、ここが現飯島町に合併したのは昭和24年のこと。したがって大正9年時は南向村だったはず。

現国土地理院図へ大正9年行政区域(国土数値情報ダウンロードサイト)を載せたもの

これに気づいたのは冒頭の大正10年の上伊那郡図を見ていて七久保村の南に接する上片桐村の行政枠がこの図とまた違うからであった。ここにその図の一部を拡大したものを示す。上片桐村の西側の村界が、集落背後を蛇行している。一方上に示した図では烏帽子岳の近くまで村界が上って行っている。どうも大正10年前後に示されているふたつの図によれば、このふたつの村の境界は間違ってているようだ。

「上伊那郡地図」(『長野県上伊那誌』「現代社会篇」付図部分拡大)

さて、大正10年の上伊那郡地図、拡大図でわかるように現在の飯田線が上片桐駅までしか通じていない。その南は点線で片桐松川を渡ったところまで引かれているのみ。飯田線の前身である伊那電気鉄道は、大正9年11月22日に高遠原―上片桐間が開通している。伊那大島まで開通するまでそれから2年ほど要す。