「吉田松陰」

徳富蘇峰

第十八 家庭の松陰 別紙〔以下一篇の女訓として読むべし〕

およそ人の子のかしこきもおろかなるもよきもあしきも、大てい父母のおしえによる事なり。就中男子は多くは母のおしえを受くること、またその大がいなり。

さりながら男子女子ともに十歳以下は母の教を受くること一しお多く、あるいは父はおごそかに母はしたし。父は常に外に出で母は常に内にあればなり〔母の家庭教育に大切なる事〕。

然(しか)らば子の賢愚善悪に関わる所なれば、母の教えゆるがせにすべからず。

併(しか)しその教というも、十歳以下小児の事なれば言語にてさとすべきにあらず、ただ正しきを以てかんずるの外あるべからず〔家庭教育の主眼〕。

昔聖人の作法には胎教と申す事あり。

子胎内に舎(やど)れば、母は言語 立居(たちい)より給(た)べものなどに至るまで万事心を用い、正しからぬ事なきようにすれば、生れる子形体正しく器量人に勝(まさ)るとなり。

物しらぬ人の心にて胎内に舎れる、みききもせず物も言わぬものゆえ、母が行正しくしたりとてなどか通ずべきと思うべけれども、こは道理を知らぬ故合点ゆかぬなり。

およそ人は天地の正しき気を得て形を拵(こしら)え、天地の正しき理を得て拵(こしら)えたるものなれば、正しきは習わず教えずして自然持得る道具なり。

ゆえに、母の行正しければ自然かんずる事さらに疑うべきにあらず。

これを正しきを感ずると申すなり。まして生れ出で目も見え耳も聞え口も物いうに至りては、たとえ小児なればとて、何とて正しきに感ぜざるべきや。

さてまた正しきは人の持前とは申せども、人は至ってさときものゆえ、正しからぬ事に感ずるもまた速(すみや)かなり。

能々(よくよく)心得べきことならずや。因(よ)ってここに人の母たるものの行うべき大切なることを記(しる)す。

この他ちいさき事は記(しる)さずとも人々 弁(わきま)う所なれば略し置きぬ。

いろはたとえにも氏よりそだちと申す事あり。子をそだつることは大切なる事なり。

夫を敬い舅姑に事(つか)うるは大切なる事にて、婦たる者の行これに過ぎたる事なし。

然れどもこれは誰しも心得ぬるものなれば申さずともすむべし。

さて肝要は元祖以下代々の先祖を敬うべし〔祖先を敬するは、家風を保つ所以、家もまた国の如く歴史あり、祖先を敬するは、その家声を墜さざる所以。先祖をゆるがせにすればその家必ず衰うるものなり。

およそ人の家の先祖と申すものは、あるいは馬に乗り槍を提げ数度の戦場に身命を擲(なげう)ち主恩のために働きたるか、あるいは、数十年役義を精励し尋常ならぬ績を立てたるか、あるいは武芸人に勝(すぐ)れたるか、文学世にきこえたるか、いずれにもせよ一方ならぬことありてこそ、百石なり五十石なり知行を賜り子孫に伝うるなり。

それ以下の先祖と申すものもそれぞれ御奉公その筋を遂げたればこそ、元祖同様に知行を賜りぬる事なり。この処を能々(よくよく)考え、この一粒も先祖の御蔭と申すことを寝ても覚めても忘るる事なく、その正月(しょうつ)き命日には先祖の事を思い出し、身を潔くし体を清めこれを祭り奉りなどすべし。

また一事を行うにも先祖へ告(つげ)奉(たてまつ)りて後行うようにすべし。

左(さ)すれば自然邪事なく、する事なす事みな道理に叶いてその家 自ら繁昌するものなり。もしこの心得なく己(おの)が心にまかせて吾儘(わがまま)一ぱいを働きなば、如何でその家衰微せざらんや。

聖人の教は死に去りて世に居玉はぬ親先祖に事(つか)うる、現在の親祖父に事う如くすべしとあり、今親祖父現在し玉えば何事も思召を伺ってこそ行うべきに、世に居玉わぬとて先祖の御心も察し奉らず吾儘(わがまま)ばかり働くは、これを先祖を死せりと申し、勿体(もったい)なき事どもなり。

婦人己が生まれた家を出て人の家にゆきたる身なり。

然れば己が生れたる家は先祖の大切なる事は生れ落つるときより弁(わきま)え知るべけれど、ややもすれば行きたる家は先祖の大切なるに思い付かぬ事もあらん。能々(よくよく)心得べし。

人の家に行きたる家が己が家なり。故にその家の先祖は己が先祖なり。

ゆるがせにする事なかれ。また先祖の行状功績等をも委(くわ)しく心得置き、子供らへ昔噺(むかしばなし)の如く噺(はな)し聞かすべし。大いに益あることなり〔家庭教育における手近き修身科〕。

一、神明を崇め尊ぶべし。大日本国と申す国は神国と申し奉りて、神々様の開き玉える御国なり。

然ればこの尊き御国に生れたるものは、貴となく賤となく神々様をおろそかにしてはすまぬ事なり。

併(しか)し世俗にも神信心ということをする人もあれど、大てい心得違うなり。

神前に詣りて柏手(かしわで)を打ち立て、身出世を祈りたり長命富貴を祈りたりするはみな大間違いなり。

神と申すものは正直なることを好み、また清浄なることを好み玉う。

それ故神を拝むには先(ま)ず己(おの)が心を正直にして、また己が体を清浄にして、外に何心もなくただ謹み拝むべし。これを誠の神信心と申すなり。

その信心が積り行けば、二六時中己が心が正直にて体が清浄になる、これを徳と申すなり。菅丞相の御歌に

心だに誠の道にかないなば祈らずとても神や守らん

また俗語に神は正直の頭に舎(やど)るといい、信あれば徳ありという。

能々(よくよく)考えて見るべし。さてまた仏と申ものは信仰するに及ばぬ事なり。されど強(あなが)ち人にさかろうてそしるも入(い)らぬ事なり。

一、親族を睦(むつま)じくする事大切なり。

これも大てい人の心得たる事なり。従兄弟と申すもの兄弟へさしつづいて親しむべき事なり。

然るに世の中従兄弟となれば甚だ疎(うと)きもの多し。能々(よくよく)考て見るべし。

吾が従兄弟と申すは父母には姪なり、祖父母より見れば同じく孫なり。

左(さ)すれば父母祖父母の心になりて見れば、従兄弟は決してうとくはならぬなり。

併(しか)しながら従兄弟のうときと申すは、元来父母祖父母の教の行届かぬなり、子を教ゆる者心得べきなり。

およそ人の力と思うものは兄弟に過ぐるはなし。

もし不幸にして兄弟なきものは従兄弟にしくはなし。従兄弟の年齢も互に似寄り、もの学びしては師匠より教を受けし書をさらえ、事を相談しては父母の命をそむかぬ如く計(はから)うは、みな他人にて届く事にあらず。ここを能々(よくよく)考うべき事なり。

ここに一の物語あり。

吐谷渾(とこくこん)と申す夷(い)に阿豺(あさい)と申す人、子二十人あり。

病気大切なりければ弟の慕利延(ぼりえん)を召して申すには、汝一本の矢をとりて折れ、慕利延(ぼりえん)これを折りければ、また申すには汝十九本の矢をとりて折れ、慕利延折ること能(あた)わず。

阿豺(あさい)申すには、汝ら能(よく)心得よ、一本なれば折りやすし、数本集むれは折りがたし、皆々一致して国を固めよかしと。

国にても家にても道理は同じ事なり。とかく婦人の言よりして親族不和となること多し、忘るべからず。

右に記(しる)しぬるは先祖を尊むと、神明を崇むると、親族を陸じくすると、以上三事なり。これが子供を育つるには大切なる事なり。父母たるものこの行あれば、子供は誰教えるとなく自から正しき事を見習いて、かしこくもよくもなるものなり。

さてまた子供の成長して人の申すことも耳に入れ候ように成るからは、右らの事を本とし古今の種々なる物語りを致しきかすべし。

子供の時聞きたる事は年を取っても忘れぬものなれば、埒(らち)もなき事を申し聞けるよりは少なりとも善き事を聞かするにしくはなし〔人の親たるもの能(よ)く記臆せよ〕。

杉の家法に世の及びがたき美事あり、第一には先祖を尊び玉い、第二には神明を崇め玉い、第三には親族を睦じくし玉い、第四には文学を好み玉い、第五には仏法に惑い玉わず、第六には田畠の事を親(みずか)らし玉うの類なり〔松陰家庭の活ける写真〕。

これらの事 吾(わ)なみ兄弟の仰ぎ法(のっと)るべき処なり。皆々 能(よく)心懸くべし。

これ則(すなわ)ち孝行と申すものなり。

これ実に彼が二十五歳の時にものしたるもの、その深き言外の真情はいうも愚か、その用意の懇切周到なる、如何に国家を懐うの彼は、かくまで家庭の事に濃(こまや)かなる思いを凝(こら)したるぞ。

また安政六年四月十三日、同じく野山の獄中よりその妹に与えたる書簡あり。

この間は御文下され、観音様の御せん米(まい)三日のうち精進にていただき候ようとの御事、御深切の御こころざし感じ入り申し候。精進 潔斎(けっさい)などは随分心の堅まり候ものにてよろしき事とぞんじ候に付き、拙者も二月二十五日より三月 晦日(みそか)まで少々志の候えば酒肴(しゅこう)ども一向 給(た)べ申さず、その間一度霊神様御祭のもの頂戴致し候ばかりにて御座候。

まして三日の精進は左(さ)までむつかしき事にもこれ無く、御深切の事に候えば相果したく存じ候えども、当所にては当り前の精進の外にまた精進と申し候えば、連中または番人ども何故かと怪しみ尋ね候に付き、それをそれと相こたえる事面どうに存じ候。

八日は幸(さいわ)い御精日なれば、その日一同にいただき申し候〔赤子の心を見るが如し、松陰の天真爛漫たる処、ここに在り〕。

そもそも観音様信仰せよとの仰せは、定めて禍をよけるためにあるべく、これには大きに論ある事に候えば、委細申し進ずべく候。拙者 未だ観音経は読み申さず候えども、法華経第二十五の巻 普門品(ふもんぼん)と申す篇に、悉(ことごと)く観音力と申す事尊大に陳べてこれ有り候。大意は、観音を念じ候えば縄目にかかり候えども忽ちぶつぶつと縄が切れ、人屋(ひとや)へ捕われ候えば忽ち錠鍵がはずれ、首の坐へ直り候えば忽ち刀がちんぢんに折れるもの、と申してこれあり。

これは拙者江戸の人屋にてこの経は幾度もくり返し読んで見候えども、始終この趣にて、それ故凡人はこれよりありがたい事はないと信仰するも無理はなく候。

去(さ)りながら仏のおしえは奇妙な仕置にて、大乗小乗と二つ分ちて、小乗は下(げ)こんの人の教え、大乗は上根の人への教えと定めこれ有り候。

小乗にて申し候えば、観音は右の経文の通りのものと心得、ひたもの信仰さするに御坐候。

これは人に信を起さするためなり。

信をおこさするとは、一心にありがたい事じゃとのみ思込み余念他慮なき事にて、一心不乱と申すもこの事なり。

人は一心不乱になりさえすれば、何事に臨み候てもちっとも頓着はなく、縄目も人屋も首の坐も平気になれ候から、世の中に如何に難題苦患の候ても、それに退転して不忠不孝無礼無道等 仕(つかまつ)る気遣いはない。

されど初めから凡夫に一心不乱じゃの不退転じゃのと申聞せてもさっぱり耳に入らぬもの故に、仮りに観音様を拵(こしら)えて人の信を起させる教に御坐候。これを方便とも申し候。

ここにおいて法華経の都上(みやこのぼり)のたとえこれ有り。至極面白く候えども長ければ略し申し候。さてまた大乗と申し候時は、出世法と申す事が肝要にて御坐候。

出世と申し候ても立身出世など申す事には御坐なく候。その初めは釈迦(しゃか)が天竺王の若殿に候処、若き時から感心のつよき人にて、老人を見れば吾(わが)身も往先(ゆくさき)は老人に成るかと悲しみ、死人を見ては吾身も往先は死のうかと悲しみ、虫けらの死んだの草木の枯れたのまでに悲しみを起し、是非に生老病死がこの世の習いなれば、この世を出でねばすまぬと志を立て、年二十五の時位を棄てて山へ入り、右の生老病死を免れる修行をしに参られ候。

これにも色々ありがたき話あれども、事長ければ略す。

左(さ)候て、三十出山とて僅か五年の間に生老病死を免れる事を悟り、生れもせねば老いもせず病も死もせぬ事を悟りて出で来りて、それから世の人を教化せられた。

これが出世の法じゃ。故に出生せねば済世が出来ぬと申すもこの事なり。済世というは則ちこの世の人を済度(さいど)する事に御坐候。さてその死なぬと申すは、近く申さば釈迦の孔子のと申す御方(おんかた)には、今日まで生きて御坐る故、人が尊(たっ)とみもすればありがたがりもおそれもする、果して死なぬではないか〔一種霊魂不滅の観念〕。

孔子の教もやはりこの通りに候えども、事長ければ略す。

死なぬ人なれば縄目も人屋も首の坐も前に申す観音経の通りではござらぬか。

楠正成公じゃの大石良雄じゃのと申す人には刃ものに身を失われ候えども、今以て生きてござるのは刀のちんぢんに折れた証拠でござる。

さてまた禍福は縄の如しという事を御さとりがよろしく候。禍は福の種、福は禍の種に候。

人間万事 塞翁が馬に御坐候。

このわけは物知りに問うて知るべし。

拙者なんど人屋にて死に候えば禍のようなものに候えども、また一方には学問も出来、己のため人のため後の世へも残り、かつ死なぬ人々の仲間入りも出来候えば、福この上もない事にて〔真個(しんこ)の楽天主義〕、人屋を出で候えば、また如何なる禍のこようやら知れ申さず候。

勿論その禍の中にまた福も交り候えども、所(しょ)せん一生の間難儀さえすれば先の福がある事なり。何の効けんもない事に観音へ頼りて福を求める様の事は本々(もともと)無益に存じ候。

尤(もっと)も右の通りに申し候えば、身勝手な申分、不孝な申分とも御存じがあろう。ここにまた論がある。易の道は満盈(まんえい)と申す事を大いにきろうなり。

某(それがし)に七人兄弟中に、拙者は罪人、芳は夭死(ようし)、敏は唖に否様(ぶざま)の悪い様なものなれど、また跡(あと)四人はかなりに世を過せられ、特に兄様、そもじ、小田村は両人ずつも子供があれば不足は申されぬ。

世の中の六、七人も兄弟のある家を見くらべよ。

これほどにも参らぬ家は多いもの、近くはそもじの家にても高須様にても、兄弟内には否様の悪い人も随分あるもの、然れば父母兄弟の代りに、拙者、芳、敏の三人が禍をかぼうたと御思い候えば、父母様の御心もすめる訳で御坐らぬか。

かつ杉は随分多福の家なれば、拙者の身上よりはかえって杉が気遣いなものじゃないか。

拙者身上は前に申した通りつめが牢死、牢死しても死なぬ仲間なれば後の世の福はずいぶんあるが、杉は今では御父子も御役にて何も不足のない中なれば、子供らがいつもこのようなものと思うて、昔山宅にて父様母様の昼夜御苦労なされた事を話して聞かせても真(まこと)とは思わぬほどなれば、この先五十年七十年の事を得(とく)と手を組んで案じて見やれ。気遣(きづか)いなものではないか〔忠孝の言、忠孝の人〕。

去年も端午の客の多いのに人は目出度(めでた)目出度と嬉貌(うれしがお)すれど、拙者は先の先が気遣いでたまらんから、始終稽古場へかがんで、人の知らぬ所にては独り落涙したほどの事でありた〔家庭における松陰の本色〕。

もしや万一小太郎でも父祖に似ぬような事が有ったら、杉の家も危い危い。

父母様の御苦労を知っておるもの兄弟にてもそもじまでじゃ。

小田村でさえ山宅の事はよくは覚えまい。まして久坂なんどはなお以ての事。されば拙者の気遣いに観音様を念ずるよりは、兄弟おいめいの間へ楽が苦の種(たね)、福は禍の本と申す事を得(とく)と申してきかせる方が肝要じゃ。

そしてまた一つ拙者不孝ながら孝に当る事がある。

兄弟内に一人でも否様の悪い人があると跡(あと)の兄弟自然と心が和(なご)みて孝行でもするようになる。兄弟もむつまじくなるものじゃ。

それでこれからは拙者は兄弟の代りにこの世の禍を受合うから、兄弟中は拙者の代りに父母へ孝行してくれるがよい。左様あれば縮(つま)る所兄弟中もみなよくなりて果は父母様の御仕合、また子供が見習い候えば子孫のためこれほど目出度い事はないではないか〔聖賢の心地、家庭における松陰かくの如し〕。

能々(よくよく)御勘弁にて小田村、久坂なんどへもこの文を見せ、仏法信仰はよい事じゃが、仏法にまよわぬように心学本なりと折々御見候えかし。心学本に

長閑(のどか)さよ願いなき身の神 詣

神願うよりは身で行うがよろしく候。

十三日

これ彼が三十歳の波風荒き生涯を終り、死に就(つ)かんとして、江戸に赴く一月前の書簡なりとす。

寔(まこと)に以上の二書簡は、一部の女子教訓にして、家庭の金誡なり。

その言は取捨せざるべからざるものなきにあらずといえども、その精神は何人も服膺(ふくよう)せざるべからざる所なり。

彼れ年少気鋭、頭熱し意 昂(あが)る、時事の日に非なるを見て、身を挺して国難を済(すく)わんとするの念、益々 縦横す。

惟(おも)うにその方寸の胸間、万丈の焔炎、天を衝(つ)く大火山の如くあるべし。

知らず、何の余裕あれば、かくまで懇到 慇懃(いんぎん)、その諸妹を教誡するの文字を作りたるぞ。

惟(おも)うにこの二個の書簡は、分明に家庭における松陰を描き出して遺憾なかるべし。

彼が檻車(かんしゃ)江戸の死獄に送られんとするや、その諸妹に与えて曰く、「心あれや人の母たる人達よかからん事は武士(もののふ)の常」と。

これ勇士はその元を喪うを忘れざる大決心を、彼らに鼓吹したるものにあらずや。

而して彼はさらに左の如き書簡を諸妹に与えたり。

拙者義、この度江戸表へ引かれ候由、如何なる事か、趣(おもむき)は分り申さず候えども、何(いず)れ五年十年帰国相成るべき事とも存ぜず候えば、先ずは再帰 仕(つかまつ)らずと覚悟を詰めし事に付き、何かと申置くべき処あるべきように候えども、先日委細申し遣わし置き候故、別に申すに及ばず候。

拙者この度 仮令(たとえ)一命差捨て候とも、国家の御為に相成る事に候えば本望と申すものに候。

両親様へ大不孝の段は先日申し候よう、其許達(そこもとたち)仰せ合わされ拙者代りに御尽し下さるべく候。しかし両親様へ孝と申し候とも、其許たち各(おのおの)自分の家これ有る事に候えば、家を捨て実家へ心力を尽され候ようの事はかえって道にあらず候。

各その家その家を斉(ととの)え夫を敬い子を教え候て、親様の肝をやかぬようにするが第一なり。婦人は夫を敬う事父母同様にするが道なり。

夫を軽く思う事当時の悪風なり。

また奢(おご)りが甚だ悪い事、家が貧になるのみならず子供のそだちまで悪しく成るなり。

心学本間合間合に読んで見るべし。高須の兄上様に読んで貰うべし。

高須兄は従兄弟中の長者なれば大切にせねば成らぬ御方なり。

五月十四日夜

寅二

児玉お芳様

小田村お寿(ひさ)様

久坂お文様

参る

なおなお時もあらばまたまた申し遣(つか)わすべく候。

彼が訓誡(くんかい)到れり、尽せり。

而して彼はなお慊(あきた)らずして、左の書をその叔父玉木に与え、以て家族婦人の教養を托せり。

『詩経』に「豈(あ)に膏沐(こうもく)無からん、誰を適(あるじ)として容を為(つく)らん」とか申す二句、

曾(かつ)て何心なく読みおり候所、後に曹大家(そうたいこ)『女誡』専心の篇を見候えば、上下の文ありて、

中に「出でては冶容(やよう)無く、

入りては飾を廃すること無し……これ則ち心を専らにして色を正すと謂う」とあり。

また上下の文ありて「入りては則ち髪を乱し形を壊(やぶ)り、出でては則ち窈窕(ようちょう)して態を作(な)す……これ心を専らにし色を正すこと能(あた)わずと謂(い)う」とこれ有り候。

依(よ)って相考え候は、詩の語も徒(いたず)らに夫の居らざるを嘆くの事に非ず、膏沐(こうもく)は偏(ひとえ)に夫に事(つか)うる礼にて、他人へ見せものに致すにはこれ無き筈にて、詩語乃ち礼意かと存じ奉り候。

当今少婦輩内にては乱髪壊形し、外にては窈窕(ようちょう)として態を作(な)すを当り前の事と考え候よう相見え候。

これは古礼に叶わざる事と存じ奉り候。この説先年は心付き候えども、未だ前人の確証も得ず、また先輩へも質(ただ)し申さぬ故、人にも告げ申さず候間、丈人(じょうじん)様 尤(もっと)もと思召し候わば、家族中婦女どもへこの趣(おもむき)御講談願い奉(たてまつ)り候。

閨門(けいもん)は正家の本に候えば、犯姪(はんてつ)の迂論に及ばずして人々講究の事とは存じ奉り候えども、訣語(けつご)申上げ候なり。

五月十九日

犯姪(はんてつ)寅二

玉木 丈人(じょうじん)様

『女誠』七篇、『後漢書』より抄録。「読余雑抄」四の冊の終りに置けり。

これ豈(あ)に三十歳前後の壮年の殉国者、然(しか)も死に向って奔(はし)るものの懐い及ぶ所ならんや。

彼の婦人に関する用意の周匝(しゅうそう)懇篤なる、今日のいわゆる女子教育家をして、忸怩(じくじ)たらしむるものなくんばあらず。彼の家庭における位地もまた分明ならずや。

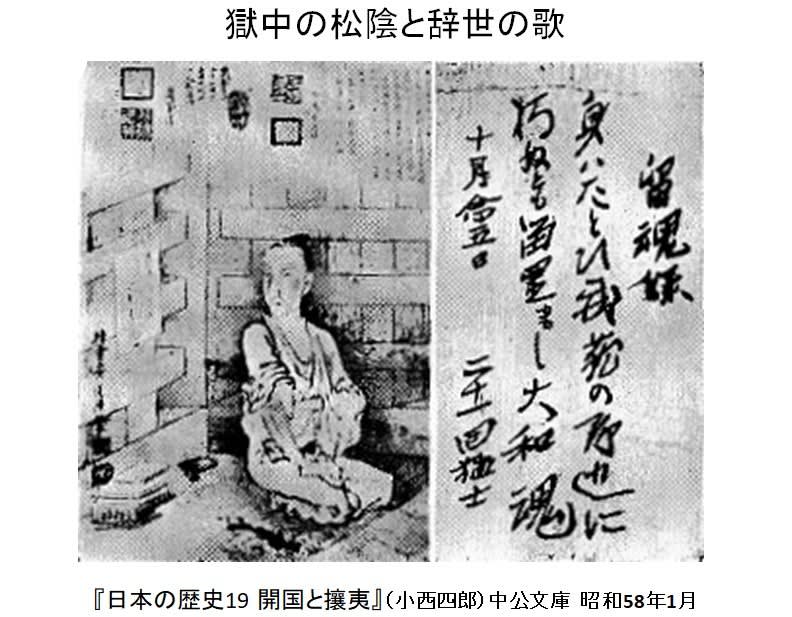

彼が江戸獄中にて、いよいよ死刑の詮議(せんぎ)一決したるを洩れ聞くや、彼は実にその父母に向って、左の歌を贈れり。

親を思う心にまさる親心

きょうの音ずれ何と聞くらん

と。彼は死に抵(いた)るまで、その父母を遺(わす)るる能(あた)わざりしなり。

否、死するに際して、第一彼れの念頭に上(のぼ)りし者は、その父母にてありしなり。自(みずか)ら父母を懐うのみならず、父母の己(おの)れを懐うこと、さらに己(おの)が父母を懐うよりも幾層 殷(さかん)なるに想着し、「今日の音ずれ何と聞くらん」という。

「親を思う心にまさる親心」の一句、実に世間幾千万、人の子たる者が、親に対する至情の、最後の琴線に触れ来りたるものにして、彼(か)の方孝友が、方孝孺と与(とも)に死に就(つ)くに際し、「阿兄何ぞ必ずしも涙 潸々(さんさん)たらん、義を取り仁を成すはこの間に在り、華表柱頭千載の後、夢魂旧に拠りて家山に到らん」の一詩を将(もっ)てこれに比すれば、さらにその深情、濃感、蘊籍(うんせき)、渾厚(こんこう)、一読人をして涕(なみだ)を零(おと)さしむるに至るを覚う。

かくの如き人にしてかくの如き事を作(な)す、不思議なるが如しといえども、かくの如き人たるが故に、能(よ)くかくの如きことを為し得るなり。

いわゆる忠臣を孝子の門に求むるの語、吾人(ごじん)実にその真なるを疑う能(あた)わず。

家庭の光明は、光明の中において最も美妙なるものなり。

吾人は今この光明中よりして松陰を見る、あたかも水晶盤 裡(り)において、氷雪を見るが如し。

「吉田松陰」民友社

1893(明治26)年12月23日発行

初出:「国民之友」

1892(明治25)年5月~9月