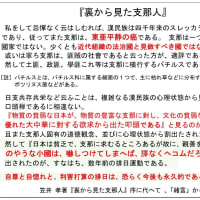

『吉田松陰』

徳富蘇峰

第十五 革命家としての松陰

松陰は死に向って奔(はし)れり、然れども吾人の観察は、

容易に彼を死の手に渡す能(あた)わず。

局面打破は、彼が畢生(ひっせい)の経綸なりき、

果して然(しか)らば彼はこの経綸に孤負(こふ)せざる手腕と性行とを具有したるか。

手腕はイザ知らず、性行に到りては、優にこれを有す。

然り、彼は実に革命の健児なり。

革命の大悲劇を演ずるには、三種の役者を要す、

序幕に来(きた)るは予言者なり、

本幕に来るは革命家なり、

最後の打出しに来るは、

建設的革命家なり。

而してこの種別よりすれば、吉田松陰は、実に第二種に属す。

革命の予言者とは誰ぞ、宗教革命におけるイラスモス、

英国革命におけるミルトン、

仏国革命におけるモンテスキュー、ウォルテールの如きこれなり。

彼らは手の人にあらず、眼の人なり、実行の人にあらず、理想の人なり。

心怒りて目 閃(ひら)めき、情悲んで涙落つ、思うは則ち動くなり。

もしこの原則をして、社会の狂濤(きょうとう)たる革命に適用するを得ば、

心理的の革命、中に勃興して、事実的革命、外に発作するなり。

而して二者の関係、電 僅(わず)かに閃(ひら)めけば、

雷 乍(たちま)ち轟くが如く、霎時(しょうじ)に并(あ)い発するあり。

あるいは肥料を植物に施したるが如く、

その効験容易に察すべからざるものあり。

惟(おも)うに革命の予言者なるものは、

則ちこの心理的革命の打撃者にして、

彼らが事実的革命における関係は、

取りも直さず、理想と事実との関係を以て説明するを得べし。

あるいは彼らが骨冷かに肉 朽(く)ち、

世人(せじん)の一半は彼等が名を忘却したる時において、

始めて彼らの播(ま)きたる種子の収穫を見ることあり。

あるいは革命の激流 一瀉(いっしゃ)千里、

彼らかえってその後に瞠若(どうじゃく)し、

空しく前世界の遺物たることあり。

かくの如く彼ら革命に先ち、あるいは革命と同時に、

またあるいはその中幕以後においては、

革命の長物(ちょうぶつ)たることありて、

時と所との長短遠近あるに係らず、その予言者たるの実を変ぜざるなり。

何となれば彼らが天職は、荒雞(こうけい)の暁に先だちて暁を報ずる如く、

哀蝉(あいせん)の秋に先ちて秋を報ずるが如く、

進撃を促すの喇叭(らっぱ)の如く、

急行を催す鉄笛(てってき)の如く、時に先ちて時を報ずるにあればなり。

もしそれ第二種のいわゆる革命家に到りては、

大いに趣きを殊(こと)にするものあり、

彼らは眼の人たるのみならず、手の人たるのみならず、

眼に見る所、直ちに手にも行うの人なり。

時の緩急(かんきゅう)を料(はか)らず、事の難易を問わず、

理想を直ちに実行せんとするは、急進家なり、

而して革命家なるものは、それ急進家中の最急進家にあらずして何ぞや。

彼らは余りに眼の人たるべからず、

何となれば識見透徹する時においては、

革命家の資格一半を消失すればなり。

彼らは余りに手の人たるべからず、

何となれば巨手鋭腕、結構建設の異能を有する時においては、

また革命家の資格一半を消失すればなり。

識見は人をして事の成敗、物の利害、事物自然の運行を悟らしむ。

既にこれを悟らしむ、必らず避くるあり、もしくは待つあらしむ、

而して避くると待つとは、革命家の大敵なりと知らずや。

栗の実りて自から殻を脱するの時あるを知らば、

また何ぞ手を刺されて自から殻を劈(さ)くを要せんや。

豆の熟して自から莢(さや)を外るるを知らば、

また何ぞ手を労して自から莢を破るを要せんや。

而して彼(か)の革命家なるものは、生栗の殻を劈(さ)くものにあらずや、

生豆の莢を破るものにあらずや。

いわゆる第三種の建設的革命家が結構建設の手腕を要するは、

革命の七、八合目以後に在るなり。

クロンウエルの如き、ナポレオンの如き、アレキザントル・ハミルトンの如き、

これみな撥乱(はつらん)反正(はんせい)の人にして、

唱難 鼓義(こぎ)の人にあらず。

彼らは乱雑の外に秩序を見、

波瀾の外に順潮を見、

理想の外に実際を見、

黒雲の外に太陽を見るなり。

彼らは行わるる事の外は行うを欲せず、

而して彼らの行う所、みな実際に行わるる事なり。

彼らは決して塗墻(としょう)に馬を乗り懸くるが如き事を做(な)さず、

而してかくの如き事は、革命家の最も為さざるべからざる所なり。

故に余り多くの識見と余り多くの手腕とは、共に革命家に不用なる、

否なむしろ有害なる資格なりとす。

この観察にして果して大過なしとせば、

松陰の如きは、豈(あ)に誂向(あつらえむ)きの革命家にあらずや。

彼は眼の人として横井、佐久間に譲り、手の人として大久保、木戸に譲る。

而して彼が維新革命史上、一頭地を抽(ぬき)んずる所以のものは、

要するに見る所直ちに行わんと欲するがためにあらずや。

彼は冒険好奇の人なり、

その自から品題するや曰く、

「吾が性は迂疎(うそ)堅僻(けんぺき)にして、世事において通暁する所なし。

独り身を以て物に先んじ、以て艱を犯し険を冒(おか)すを知るのみ」と。

また曰く、

「人の為す能(あた)わざる所を為し、

人の言う能わざる所を言うは、余を舎(お)きてその人無きなり。

これを舎(お)きて余が事無きなり」と。

その亡邸、蹈海(とうかい)、要撃(ようげき)、

その他一として彼が生活、この言を自証せざるはなし。

彼は甚だ性急なり、幾分か独断的なり、彼は冷淡ならず、

彼は手を袖にして春風落花を詠ずるが如き、優長なる能(あた)わず。

青山に対して時事を談ずるが如く、幽閑なる能(あた)わず。

感情中に溢れ、動物的元気外に漲(みなぎ)る。

彼はある場合においては、他人の喧嘩を買うを辞せず、

如何なる場合においても、自家の意を枉(ま)げ志を屈するが如きことなし。

彼は世路(せいろ)の曲線的なるに関せず、

自から直線的に急歩 大蹈(たいとう)せり。

彼は顛倒を辞せざるのみならず、かえって顛倒を一の快楽に加えたり。

彼は自から愛惜せず、

彼は匹夫(ひっぷ)の為すべき刺客を以て自から任ぜしことあり。

彼(か)の横井、佐久間、もしくは大久保、木戸の徒をしてこの際に処せしむ、

彼ら如何に迫切なる死地に陥るも、

豈(あ)に自から甘じて刺客列伝の材料とならんや。

彼れ平生日本の国士を以て任ぜり、

而してその為す所かくの如く、為さんと欲する所かくの如し。

彼実に自から愛惜する所以を解せざるなり。

彼は信念堅固、道心不抜なり。

彼 自から信ずる頗る厚く、自から為す所、言う所、

一として自から是認せざるはなく、

則ち自から反して縮(なおく)んば千万人といえども、吾 往(ゆ)かんの気象なり。

彼は真理の存在を信ぜり、精神の不朽を信ぜり、天を信ぜり。

その「身は家国に許し、死生は吾久しく斉(ひと)しうす」といい、

その「身はたとえ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」といい、

「我、今国のために死す、死すとも君親に背かず、

悠々たり天地の事、感賞は明神に在り」というが如き、

みな直覚的宗教心を顕彰するものにあらざるはなし。

彼は誠実なり、恐るべきほど誠実なり、

「至誠にして動かざるは、古より未だこれ有らず」といい、

「天下は大物なり、一朝の奮激の能(よ)く動かす所に非ず、

それただ積誠これを動かし、

然る後動くこと有るのみ」というが如き、

その真気の惻々(そくそく)として人を動かすを知るべし。

彼既にかくの如し、これ豈(あ)に天産的の革命家にあらずして何ぞや。

軽浮(けいふ)にして慓悍(ひょうかん)なるもの、

慧猾(けいかつ)にして狡獪(こうかい)なるもの、

銭を愛するもの、

死を恐るるもの、

愧(はじ)を知らざるもの、

即ちハレール、セイーの徒の如きは、以て革命家の器械となるを得べし。

然れどもその主動力たるものは、

一種宗教的 殉道者(じゅんどうしゃ)の大精神あるを要す。

然り、彼(か)の薄胆(はくたん)狂妄(きょうもう)なる

ロベスピールすらなお一片の殉道心(じゅんどうしん)を有したりしなり。

然りといえども彼はこれら資格の外に、なお特別の本色を有す、

曰く、不穏の精神これなり。

パスカルいえるあり、

「もし人安んじて一室に静坐するを得ば、

世上(せじょう)禍害の大部は出(い)で来(きた)らざるべし」と。

而して松陰は自から安んじて一室に坐する能(あた)わざるなり。

彼は治世の能臣たる能わず。

彼の性質として固(もと)より維新後に生存し得る能わず、

仮りに一の不思議力は、彼を明治年間に伴(ともな)い来ることありとするも、

彼は維新の元勲として、巨冠を戴き、長裾を曳き、

以て廟廊(びょうろう)の上に周旋(しゅうせん)する人にあらず。

もし大胆に評せば、

彼はその性質において化学的激変を来さざる以上は、

自から殺すにあらざるよりは、

人より殺さるるの人たるなり。

彼は静坐せねばならぬ獄中においてすら、無事なる能(あた)わず、

獄中の人を教化し、獄則を改良し、

あるいは獄卒、監守、典獄の類まで、

これを同化して自家の門弟たらしむるなり。

その獄中より兄に与うる書中にも、

「獄中は多閑の地に候所、読書に取かかり候えば、

かえって多忙に苦しみ申し候」と。

而してその無聊(ぶりょう)に堪えざるや、

書を獄外に飛して同志を鼓舞し、

あるいは金を父兄に募りて、獄中の仲間を饗応(きょうおう)し、

あるいは書を鈔(しょう)し、

あるいは文を草し、あるいは詩歌を詠じ、

そのいよいよ無聊(ぶりょう)に堪えざるや傭書檄を発し、

筆耕を以て多閑を消ぜんとするに至る。

いわゆる「死 已(すで)に名無く生また懶(ものう)し、

英雄恨み有り蒼天に訴う」の如き、

また以て彼が懊悩(おうのう)の情を察するに足らん。

看よ、生また懶(ものう)しの三字、

如何に多量の不穏なる精神を含むか。

吾人は嘗(かつ)て上野動物園鉄檻中の虎を見る毎に、

幾分か生また懶しの消息を諒するを得るなり。

彼 自から記して曰く、

「前日、某氏の別筵(べつえん)に、

一老生、佯(いつわ)りて酔態を作(な)し、

抗然として坐客を品題して曰く、

某は十万石の侯なり、某は十五万石の侯なりと。

各々低昂ありて、頭より尾に到る。

最後に一寅次の名を拈出(ねんしゅつ)して曰く、

これ三千石を過ぐべからず、過ぐれは則ち叛かんと。

ああ一老生及びその主とその賓と、

みな余が平生のいわゆる知己なり。

老生は酔語し、主賓(しゅひん)は酔聴す、何ぞ道理有らん」と。

これ彼が満腔(まんこう)の不平を攄(の)べたるなり。

然れども吾人を以てこれを見れば、

一老生の言、実に彼が急所を刺すものあるを覚う。

嘉永三年彼が二十一歳の時、九州漫遊の途に上るや、

熊本に行き横井小楠の塾を過(よ)ぐ。

門人彼が年少にして風采揚がらざるを見て、

彼を軽易(けいい)す。

彼の去るや小楠門人に告げて曰く、

「もし彼をして一万石の城主たらしめば、

天下を顛覆せんものは、必らず他人ならず」と。

吾人は実にその言の確的なるを疑う能(あた)わず、

彼は如何なる場合においても、為すあるの人なり、

彼は如何なる場合においても、為さざる能わざるの人なり。

彼の眼中成敗利鈍なし、利害得失なし、

ただ為すあるは、為さざるに優るの一念あるのみ。

彼は無事を以て死よりも苦痛となせり、

彼の為すや止むを得ずして為すにあらず、自から喜んで為すなり。

彼曰く

「人間僅か五十年、人生七十古来稀、

何か腹のいえるような事を遣(や)りて死なねば、

成仏(じょうぶつ)は出来ぬぞ」と。

これ実に彼が最後の白状なり。

維新革命史中において、建設的革命家たる標式は、

独り島津斉彬においてこれを見る。

勝海舟彼を評して曰く、

「天資温和、容貌整秀、以て親しむべく、

その威望 凜乎(りんこ)犯すべからず。

度量遠大、執一の見なく、殆んど一世を籠罩(ろうとう)するの概あり」と。

彼が水戸に処し、徳川氏に処し、朝廷に処し、浮浪に処し、幕吏に処し、

鎖港開国に処し、公武合体に処するを見るに、

百難を排して一世を平かにし、

千紛を除いて大計を定むるの雅量ありしが如し。

然れども天年を仮さず、

空しく一方においては調和 塩梅(あんばい)の勝海舟、

他方においては善断の南洲、

剛厳の大久保らをして、僅かにその後を善くせしむるに到る。

而して彼の松陰が一方において横井たり佐久間たる能(あた)わざると同時に、

他方において大久保たり勝たる能わざるは、

則ち松陰の松陰たる所以にあらずや。

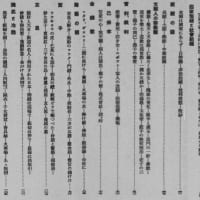

「吉田松陰」民友社

1893(明治26)年12月23日発行

初出:「国民之友」

1892(明治25)年5月~9月