この著者は倉渕村誌(記事②)の矛盾点を挙げている。

矛盾1、全透院の開基と弾正忠重勝に関すること

全透院沿革書には中興開基は浦野弾正忠重勝と明記しているが、そのほかにも豊岡浦野系図及び史料、藤岡市大戸氏系図、岡山市浦野孝俊氏史料、安中市、富岡市の浦野家位牌等いずれも大戸城主浦野弾正忠重勝、法名は青霄院関翁全透居士で没年まですべて一致している。これらは最近の調査で判明したもので、これまで各家は相互の音信などなかった間柄であるにもかかわらず、符合するということは偶然の一致とは考えられない。また倉渕村誌にある貞重は弾正左衛門と称し水沼で討死、年代不詳とあるが、弾正貞重の没年は年代的に見て天文以降と考えられるうえ水沼討死については、合戦の資料も見当たらないため、浦野弾正貞重なる人物による全透院に開基は明らかに間違いである。

矛盾の2は大戸真楽斎についてである

貞春の孫重成を真楽斎としているが、大戸村誌以外、前記の史料にいずれも重成という名前は出てこない。最もはっきりしているのは浦野文書にある大戸城主浦野中務少輔が武田氏に属し後年、真楽斎と名乗っていることである。さらに、倉渕村誌は浦野氏が武田に属したのは永禄六年攻められて下り云々とあるが、浦野文書には、永禄五年七月二十二日浦野新八郎に宛てた甘利昌忠書状には、「新八郎が初めて甲府を訪れたのに信玄が多忙で会えなかったことを詫び、兄(大戸城主浦野中務少輔、後の真楽斎)から越後の情勢を知らせてくれたことを感謝している」この時期大戸はそれまで長野氏の勢力下にあって上杉方に属していた。永禄四年三月頃成立したと言われている関東幕注文に箕輪衆十九人の一人として名前を連ねている。位置的に上杉、武田の境目であるため、上杉との関係を保ったまま武田方への傾斜を急いでいた。永禄五年十二月二十八日新八郎宛ての甘利の書状によって大戸の中務少輔がはっきり上杉方の箕輪と袂を分かち、武田陣営に参陣していることがわかる。大戸は小県浦野を通じて武田に接近し永正以来後塵を拝した長野に反旗を翻す時期を窺っていたものと思われる。決して武田に攻められて下ったのではなくy自らの意志と判断で武田に付その陣営に馳せ参じたのである。

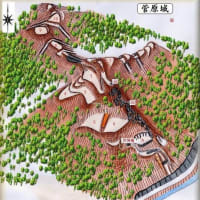

全透院には浦野弾正の墓がある。二基並んでいて、どちらが弾正の墓でもう一基は誰なのかはっきりしない。言い伝えでは大戸手子丸城主の墓といわれている。もしそうなら真楽斎であり弟但馬守重勝とともに腹を掻き切って城を運命にした二人で、二基は両者の物となる。

つづく

矛盾1、全透院の開基と弾正忠重勝に関すること

全透院沿革書には中興開基は浦野弾正忠重勝と明記しているが、そのほかにも豊岡浦野系図及び史料、藤岡市大戸氏系図、岡山市浦野孝俊氏史料、安中市、富岡市の浦野家位牌等いずれも大戸城主浦野弾正忠重勝、法名は青霄院関翁全透居士で没年まですべて一致している。これらは最近の調査で判明したもので、これまで各家は相互の音信などなかった間柄であるにもかかわらず、符合するということは偶然の一致とは考えられない。また倉渕村誌にある貞重は弾正左衛門と称し水沼で討死、年代不詳とあるが、弾正貞重の没年は年代的に見て天文以降と考えられるうえ水沼討死については、合戦の資料も見当たらないため、浦野弾正貞重なる人物による全透院に開基は明らかに間違いである。

矛盾の2は大戸真楽斎についてである

貞春の孫重成を真楽斎としているが、大戸村誌以外、前記の史料にいずれも重成という名前は出てこない。最もはっきりしているのは浦野文書にある大戸城主浦野中務少輔が武田氏に属し後年、真楽斎と名乗っていることである。さらに、倉渕村誌は浦野氏が武田に属したのは永禄六年攻められて下り云々とあるが、浦野文書には、永禄五年七月二十二日浦野新八郎に宛てた甘利昌忠書状には、「新八郎が初めて甲府を訪れたのに信玄が多忙で会えなかったことを詫び、兄(大戸城主浦野中務少輔、後の真楽斎)から越後の情勢を知らせてくれたことを感謝している」この時期大戸はそれまで長野氏の勢力下にあって上杉方に属していた。永禄四年三月頃成立したと言われている関東幕注文に箕輪衆十九人の一人として名前を連ねている。位置的に上杉、武田の境目であるため、上杉との関係を保ったまま武田方への傾斜を急いでいた。永禄五年十二月二十八日新八郎宛ての甘利の書状によって大戸の中務少輔がはっきり上杉方の箕輪と袂を分かち、武田陣営に参陣していることがわかる。大戸は小県浦野を通じて武田に接近し永正以来後塵を拝した長野に反旗を翻す時期を窺っていたものと思われる。決して武田に攻められて下ったのではなくy自らの意志と判断で武田に付その陣営に馳せ参じたのである。

全透院には浦野弾正の墓がある。二基並んでいて、どちらが弾正の墓でもう一基は誰なのかはっきりしない。言い伝えでは大戸手子丸城主の墓といわれている。もしそうなら真楽斎であり弟但馬守重勝とともに腹を掻き切って城を運命にした二人で、二基は両者の物となる。

つづく