要害山城と天屋城とが入れ違いでした。訂正しております。

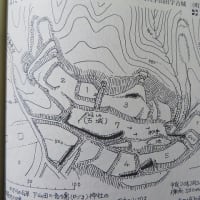

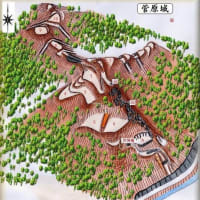

縄張り図は「群馬県古城塁祉の研究」下巻 山崎一氏著 要害山城は中央の縄張りです。天屋城は要害山城の南、南東の尾根です。要害山城の南の尾根はツインレイクスカントリー倶楽部内にありホールアウトにならないと見学できません。(鮎川が北です)

要害山城の探索

空堀を東に廻っております。

空堀の東側に虎口があり、下の郭に通じています。

要害山城の城壁を見ており、この尾根の右手に本曲輪があります。

空堀の南先端部には東下曲輪があります。

東下曲輪に竪堀が降りてきて、本曲輪へ登る通路でもあります。

竪堀を登って、本曲輪への尾根道

本曲輪城壁

要害山城の本曲輪

本曲輪北下に腰曲輪

本曲輪の西下の腰曲輪 要害山城はこのように十分な縄張りを持っています。

関東の争乱

鎌倉時代末期の当主時重は、元弘3年(1333年)、新田義貞軍が鎌倉幕府軍を撃破した武州多摩郡関戸合戦において戦死した。子の重栄は父の討死後、新田義貞に従って戦功を顕したが義貞が戦死してのちは、足利尊氏に属したことが「高山氏系図」に記されている。その後の南北朝の動乱において、高山氏は足利氏に属し、河内四条畷の合戦に参戦して活躍したことが知られる。

やがて、足利幕府を開いた尊氏は、関東に京都幕府の支社ともいえる鎌倉府をおいた。その主は関東公方と称され尊氏の二男基氏が任じられ、以後、基氏の子孫が公方を世襲し、それを援ける関東管領職には上杉氏が任ぜられた。そして、上杉氏は上野守護職にも任じられ、その関係から高山氏は山内上杉氏の麾下として関東の争乱に身を処した。

高山頼重は応永から永享年間における「上杉禅秀の乱(1416)」「永享の乱(1438)」に戦功があり、その子重秀は永享十二年(1440)の結城合戦に嫡男の重友とともに参陣して戦功をあげ褒賞にあづかっている。『結城戦場記』によれば、上野一揆衆として、高山宮内少輔(重秀)・同越後守(重友)の名がみえている。重友の子重次・盛重兄弟も山内上杉氏に従って戦功を重ね、盛重は文明十八年(1486)に古河公方政氏と管領上杉顕定が戦った武州菅谷腹の戦いで上杉方として出陣、戦死した。

このころになると、世の中は本格的な戦国時代となり、下剋上の風潮が社会を被いつつあった。ところで、高山氏が仕えた山内上杉氏の一族の上杉氏は越後の守護職を世襲し、宗家山内上杉氏を支える存在であった。享徳の乱(1454)、長享の乱(1467)など関東の戦乱に主導的に対応した関東管領上杉顕定は、越後守護上杉房定の子であり、弟の房能が越後守護にあった。ところが、越後守護代の長尾為景と房能が対立するようになり、房能は為景の下剋上で倒されてしまった。

顕定は弟の仇を討つとともに越後の所領を確保するため、関東の兵を率いて越後に進攻した。このとき、高山憲重と弟の重員も従軍した。顕定軍はたちまち為景と新守護定実を越後から逐ったが、頽勢を立て直した為景の反攻によって関東に逃れようとした。しかし、関東の国境に近い長森原で為景軍に捕捉され顕定は討死し、憲重と重員兄弟も戦死した。

憲重の子重純は顕定のあとを継いだ憲房に従い、大永六年(1526)、享禄三年(1530)の平井合戦に戦功を挙げたといわれる。しかし、平井合戦のことは高山氏系図にのみ記されているばかりで、傍証もなくその詳細は不明である。 「武家家伝」より

次回 天屋城(南東尾根)

縄張り図は「群馬県古城塁祉の研究」下巻 山崎一氏著 要害山城は中央の縄張りです。天屋城は要害山城の南、南東の尾根です。要害山城の南の尾根はツインレイクスカントリー倶楽部内にありホールアウトにならないと見学できません。(鮎川が北です)

要害山城の探索

空堀を東に廻っております。

空堀の東側に虎口があり、下の郭に通じています。

要害山城の城壁を見ており、この尾根の右手に本曲輪があります。

空堀の南先端部には東下曲輪があります。

東下曲輪に竪堀が降りてきて、本曲輪へ登る通路でもあります。

竪堀を登って、本曲輪への尾根道

本曲輪城壁

要害山城の本曲輪

本曲輪北下に腰曲輪

本曲輪の西下の腰曲輪 要害山城はこのように十分な縄張りを持っています。

関東の争乱

鎌倉時代末期の当主時重は、元弘3年(1333年)、新田義貞軍が鎌倉幕府軍を撃破した武州多摩郡関戸合戦において戦死した。子の重栄は父の討死後、新田義貞に従って戦功を顕したが義貞が戦死してのちは、足利尊氏に属したことが「高山氏系図」に記されている。その後の南北朝の動乱において、高山氏は足利氏に属し、河内四条畷の合戦に参戦して活躍したことが知られる。

やがて、足利幕府を開いた尊氏は、関東に京都幕府の支社ともいえる鎌倉府をおいた。その主は関東公方と称され尊氏の二男基氏が任じられ、以後、基氏の子孫が公方を世襲し、それを援ける関東管領職には上杉氏が任ぜられた。そして、上杉氏は上野守護職にも任じられ、その関係から高山氏は山内上杉氏の麾下として関東の争乱に身を処した。

高山頼重は応永から永享年間における「上杉禅秀の乱(1416)」「永享の乱(1438)」に戦功があり、その子重秀は永享十二年(1440)の結城合戦に嫡男の重友とともに参陣して戦功をあげ褒賞にあづかっている。『結城戦場記』によれば、上野一揆衆として、高山宮内少輔(重秀)・同越後守(重友)の名がみえている。重友の子重次・盛重兄弟も山内上杉氏に従って戦功を重ね、盛重は文明十八年(1486)に古河公方政氏と管領上杉顕定が戦った武州菅谷腹の戦いで上杉方として出陣、戦死した。

このころになると、世の中は本格的な戦国時代となり、下剋上の風潮が社会を被いつつあった。ところで、高山氏が仕えた山内上杉氏の一族の上杉氏は越後の守護職を世襲し、宗家山内上杉氏を支える存在であった。享徳の乱(1454)、長享の乱(1467)など関東の戦乱に主導的に対応した関東管領上杉顕定は、越後守護上杉房定の子であり、弟の房能が越後守護にあった。ところが、越後守護代の長尾為景と房能が対立するようになり、房能は為景の下剋上で倒されてしまった。

顕定は弟の仇を討つとともに越後の所領を確保するため、関東の兵を率いて越後に進攻した。このとき、高山憲重と弟の重員も従軍した。顕定軍はたちまち為景と新守護定実を越後から逐ったが、頽勢を立て直した為景の反攻によって関東に逃れようとした。しかし、関東の国境に近い長森原で為景軍に捕捉され顕定は討死し、憲重と重員兄弟も戦死した。

憲重の子重純は顕定のあとを継いだ憲房に従い、大永六年(1526)、享禄三年(1530)の平井合戦に戦功を挙げたといわれる。しかし、平井合戦のことは高山氏系図にのみ記されているばかりで、傍証もなくその詳細は不明である。 「武家家伝」より

次回 天屋城(南東尾根)