まだ雪が残っているうちに、桃山城に散歩に行きました。

ここは明治天皇の御陵、桃山御陵の入り口です。

ここを入って、途中から横道にそれて、

こういう細い道を行くと

横に池が見えます。 今は柵があって近くに行けないけれど、高校生の頃に氷が張ってその上に同級生がのって割れて落ちたことがあります。 治部池と言います。 多分 治部は石田三成の治部で、この近くに屋敷があったのでしょう。

この池からすぐに桃山城があります。

大天守と小天守がある綺麗な城です。

なかなか立派です。 この城は、伏見城を模して、伏見城の敷地のそばの遊園地に建てたコンクリートの城で、伏見城そのものではないので混同を避けて伏見桃山城と名づけました。 明治天皇陵が伏見城の跡に作られたので、発掘もできないし、もちろん城を作ることができません。 そこで、これが伏見城と思っているわけです。

さて、NHKの大河が徳川家康なので、先日もテレビでこの城を放映していました。

伏見城といえば、豊臣秀吉が建てた城で、豊臣のものだと思うでしょう。 秀吉は大阪城を建てましたが、秀頼に譲った跡自分の隠居所として伏見城(指月城)を建てました。 しかしその城は大地震で崩壊して、少し場所を変えて改めて伏見城を作り直したのですが、それが桃山御陵の場所で、参道は大手門から続く道でそのつもりになってみれば、守りの形になっています。

そして、秀吉がこの伏見城で政治をしたので、各大名は伏見に大名屋敷を作り、徳川家はもちろん、石田三成、加藤清正、福島正則、毛利家、伊達家、黒田家、ええい、思い出せないぐらいたくさんの大名が伏見に住んでいたのです。 伏見は日本の首都だったのです。 秀吉が亡くなったのは伏見城でです。 大阪城ではありません。

それで、伏見城が無くなったかというとそうではなく、その後、徳川家康が入りました。五大老の筆頭ですから当然でしょう。 徳川屋敷自体は我が家の近くだったようですが、石田三成が他の大名に命を狙われて、徳川屋敷に逃げ込んだのも伏見の話です。

そして、関ヶ原の戦いになります。 その時伏見城は徳川の城ですから、家康の家臣鳥居元忠が入っていて西軍に攻められて落城しました。 これで伏見城が無くなったと思ったら違いました。

関ヶ原で家康が勝利した後、伏見城に入りました。 西軍は壊滅ですから取り戻したのです。

大阪には秀頼がいますから、大阪城を居城にはできません。

そして、朝廷から征夷大将軍を受けるのですが、その場所が伏見城です。 まだまだ、伏見城は立派な城だったのです。

江戸幕府を開きましたが、本格的に江戸幕府が機能したのは3代将軍家光の時代になってからのことで、初めは伏見城で家康が統治して、朝廷の近くに二条城を建てるまで伏見城を使ったようです。 二条城ができて、一国一城の政令を発したことで伏見城は廃城になりました。

そして大名は江戸に移っていった。 しかし大名の名前の町名は伏見にたくさん残っています。

伏見城は秀吉が建てたので豪華な建物や門があったので、解体した時にこれらをあちこちに移築したようです。

徳川の天下で、徳川から伏見城の物を頂けるのは名誉なことだったようです。

ちなみに桃山とは、伏見城がなくなり、仕事がなくなった武士たちが農民になってこの山に桃の木を植えて、桃で一杯になった。 それで桃山という名ができたようで、秀吉の時代には桃山という地名はなかったのです。

そして、今、桃山という名はブランド名で、伏見よりずっと位が高い感じで扱われています。 ですから、マンションの名前に桃山をつけたものがものすごく多い。 レジデンス・桃山とか、

そうそう、桃山城ですが遊園地の廃止と同時に取り壊しが言われましたが、伏見のシンボルとして残してほしいとのたくさんの人の意見で解体せずに残しています。 でも、耐震対策をする金もなく、最近では朽ちて来て、赤い色も剥げて来て、近くに寄れないように縄張りがしてある有様です。 だれか修復費用を出してください。 クラウドファンディングでもなんでも、気力のある方なんとかしてください。 綺麗にして入場料を取って天守閣に上がれるようにして(エレベーターがあるはず)、伏見のシンボルですから。

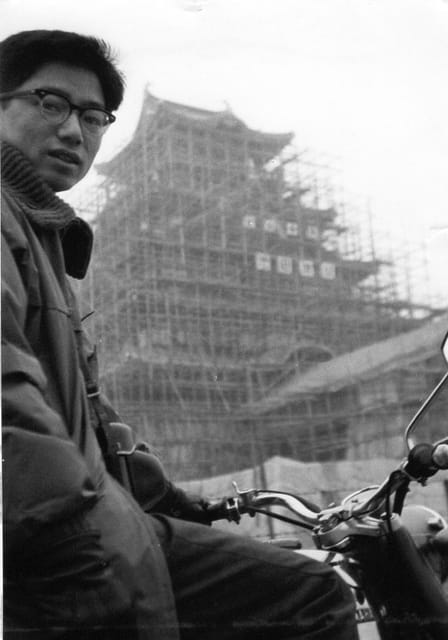

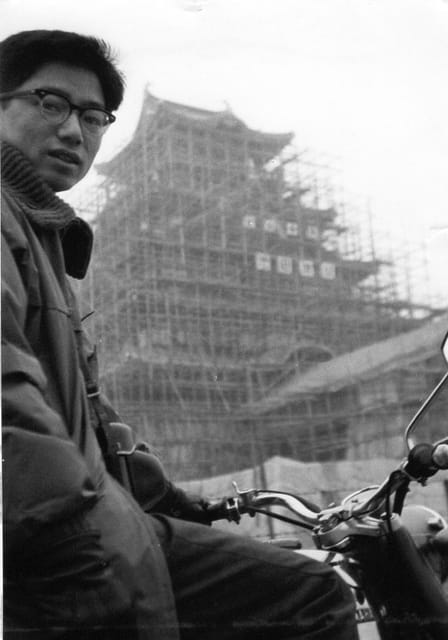

昭和40年頃、桃山城を作っているところ。 この時にも資金難で何年か工事が止まっていた。

、