今治市本町6丁目4の倉庫前から北西方向を望む。サニーガーデン本町の手前にある北浜橋を渡り北浜町に移動した。

水路に沿って水門(北浜ポンプ場)の方へ向かう。鉄筋コンクリート造の4階建は株式会社カインドハウス(南鳥生町2丁目)が運営する「高齢者介護施設カインドハウス北浜(平成29年2月オープン)」であった。

きたはまちょう 北浜町 〒794〔世帯〕71〔人口〕215▷市の中心部。北西端は浅川河口,東は燧灘に面する。南部は住宅地,中央部にはタオル工場が点在し,北部は工場地域で製材・金属工場などの用地となっている。地内には市防水倉庫・日の丸ポンプ場がある。

『角川日本地名大辞典 <38> 愛媛県(昭和56年10月8日発行)』

きたはまちょう 北浜町 〒794〔世帯〕71〔人口〕215▷市の中心部。北西端は浅川河口,東は燧灘に面する。南部は住宅地,中央部にはタオル工場が点在し,北部は工場地域で製材・金属工場などの用地となっている。地内には市防水倉庫・日の丸ポンプ場がある。

『角川日本地名大辞典 <38> 愛媛県(昭和56年10月8日発行)』

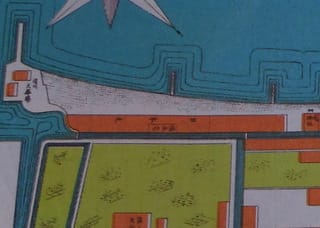

第23回 愛媛県都市計画地方審議会(日時:昭和49年5月13日)の第131号議案 今治都市計画下水道の変更(今治市決定)を読むと「日本丸ポンプ場(跡地)」の大体の位置も分かる。

変更理由

1 日本丸ポンプ場は敷地面積1,210㎡ と狭く、またポンプ場周辺の騒音、振動、悪臭などの公害のため、当ポンプ場を北西に約300m の北浜町に北浜ポンプ場として面積6,960㎡ に変更したい。また合流地区の雨水流出量は実験式を採用しているが、将来合理式方法による合流式に変更したいため、北浜ポンプ場6,960㎡に変更したい。

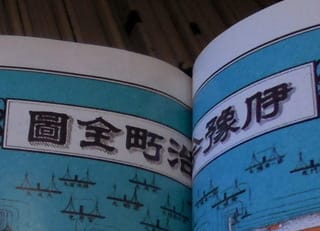

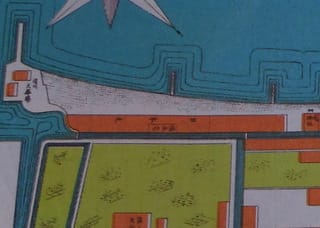

新築移転した北浜ポンプ場は昭和51(1976)年5月から運転を開始した。良い機会なので『伊豫今治町全圖(明治42年11月発行)』を使って昔の地名を解説しよう。

現在の北浜町2及び3辺りが「日本丸」と表示され北浜ポンプ場付近に「淺川火葬場」がある(※7枚目の画像・右端中央が戎神社=美保神社)。『愛媛摩訶不思議ちゃんねる』の松山平野火葬場事情5における伊豫國住人さんの書き込みとも一致する。

愛媛においても今治では浄土真宗の3寺院が淺川河口部に共同火葬場を建設していたりしています。城北火葬場もこのような境内火葬場の集約化の中で成立したと思われますが、なにせ資料がないため詳しいことはわかりません。

土葬から火葬への過渡期に火葬場が悪臭問題を避けるために人家の少ない川岸などに建設される例は多かった(

備後福山も

似たようなケースである)。その後、淺川火葬場は大正期に塵埃捨場になっている。地元の人たちは明治の所謂迷惑施設が最終的に重要な排水施設へと姿を変えた歴史をしっかりと抑えておくべきだろう。

2018.10.28追記

『愛媛摩訶不思議ちゃんねる』の伊豫國住人さんが参考にした文献は『今治市誌(昭和18年)』と思われる。重要な箇所を全て引用しておこう。

第二編

第九章 衛生

第三節 火葬場

一、火葬場の沿革

今治の火葬場としては明治二十二年頃常高寺・幡勝寺・稱名寺の共同事業として、大字今治村字濱手即淺川裾東岸 今の塵芥假置物邊 に三十坪の地を相して設置したのを始めとするが、該火葬場は大正十年五・六月頃風致を害するの故を以て禁止せられた。

第十章 社會事業

第十節 方面委員

四、地方改善地區整理事業

市内北濱町、通稱日本丸は古來細民の集圑地であり、加ふるに火葬場・元梟首場・墓地・下水口等陰慘不淨なる施設の所在地に近く、殊に下水道は不規則狹小且門樋不完全の爲流下せず、泥濘汚滓停滯して惡臭甚だしく、一般民に極度に嫌忌せらるゝ有様であつたが、大正十二年政府は地方改善地區整理を爲し、一面差別的感情の除去に資し、一面當該發展の機運を與ふる爲、本縣下に於て此日本丸を選定し、大正十二年度より昭和二年度迄毎年六千圓宛昭和三年度に五千圓合計三萬五千圓を國庫より交付する事となつたので、市は之に依つて下水道を改修して幅員五間延長二百五十五間の整然たる水路を作り、橋梁を架設し、兩岸に道路を設け、且最下流に完全なる閘門を造り下水の流出と海水の阻止とに便し以つて此の一帶を良住宅地となし、延いて居住民に對する差別感情を一掃せんとしたものである。然るに一工事を數年に分割施工することは困難且不經濟であることから、大正十五年六月保險積立金一萬七千圓を借入れ、前三年分と合せて三萬五千圓とし、大正十五年度限り工事を完成し、爾後國庫支出金を以て右借入金の償還に充て、昭和三年度を以て終了した。