常盤町3丁目側から見た相生橋。今治城の外堀の名残りである金星川に架かる短い橋である。欄干に平成16年(※2004)6月と記されたプレートが取り付けられていた。

橋を渡ると末広町1丁目になる。橋の袂に位置する「洋」は知る人ぞ知る名割烹。私は店の前で準備中の男性に声をかけ今治空襲について尋ねてみた。

「この辺りも焼け落ちたんでしょうか」

「そのようですね。もちろん惨状を見た訳じゃないけど。…店を出す際の工事で地下1メートル辺りから真っ黒な炭が大量に出土し空襲の凄まじさを間接的に知ったんですよ」

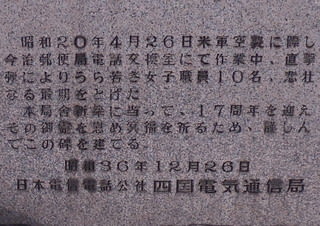

昭和20年(1945)8月初めの米軍の爆撃で今治の市街地の大半は焦土と化した。戦後生まれの市民から貴重な証言を聞き出せたのは非常に幸運だった。城下町福山も同様の運命を辿っており不思議な縁を感じた。

橋を渡ると末広町1丁目になる。橋の袂に位置する「洋」は知る人ぞ知る名割烹。私は店の前で準備中の男性に声をかけ今治空襲について尋ねてみた。

「この辺りも焼け落ちたんでしょうか」

「そのようですね。もちろん惨状を見た訳じゃないけど。…店を出す際の工事で地下1メートル辺りから真っ黒な炭が大量に出土し空襲の凄まじさを間接的に知ったんですよ」

昭和20年(1945)8月初めの米軍の爆撃で今治の市街地の大半は焦土と化した。戦後生まれの市民から貴重な証言を聞き出せたのは非常に幸運だった。城下町福山も同様の運命を辿っており不思議な縁を感じた。