レッスンの小ネタ集「ネタのタネ」シリーズ。

別ブログに分けました

「リトミックとプレピアノと音あそび ネタのタネ」

役に立つような(?)

立たないような

とりとめのない、というか思いつきネタを書いてます。

よかったら見てくださいね

別ブログに分けました

「リトミックとプレピアノと音あそび ネタのタネ」

役に立つような(?)

立たないような

とりとめのない、というか思いつきネタを書いてます。

よかったら見てくださいね

ものすごく久しぶりの「ネタのタネ」シリーズです。

「言葉のリズム」を使ってリズム練習されている先生は多いですよね

私も使ってます

さて、リズムが「ちょっと苦手」な生徒がちょこちょこいます。

私も決してリズムが得意、というわけではないので、

なおさら「何とかしたい!」と思うわけです。

今までにも

「3拍子の『3』だけ打ちましょう」

「4拍子の『2、4』だけ打ちましょう」

という練習をやってます。

けっこうみんなノリノリでリズム打ちしてくれます。

こうやって、音楽の流れに乗ったリズム打ちができて、演奏につながってくれればいいな、

と思っていたのです。

が、これがなかなか上手くいかない場合もあるのです。

特にリトミック、プレピアノを経ずに、最初からピアノレッスンだった子に多いのです。

「…リズムに慣れていないだけだろうか?」

「拍感や拍子感のレッスンが足らないのだろうか?」

「お手本があるリズムは打てるけど、自分で作り出すのが難しいのだろうか?」

「視覚優先タイプの子に、口頭だけで指示してもわからないのだろうか?」

といろいろ考えたのですが・・・

結論

「先生の指導が悪い」

これにつきます…

大反省…

前置きが長くなりましたが、リズム練習用のカードを作ってみました。

「クマ」の「ママ」で「くままま」

「ま」だけ手を打ちましょう。

こうなります

↓

「×ままま」

「すきやき」は

「×き×き」

3拍子も。

「とまと」は

「と×と」

「言葉」を音楽にのせて、リズムを打つ練習をたっぷりして、

それから「言葉」を音符に置き換えていけばいいかと。

お世話になっている先生に「オノマトペが変われば、打ち方も変わり、それがニュアンスにつながる」と

教えていただいたので、何とかそこまで行き着きたレッスンをしたいな、と思います。

「言葉のリズム」を使ってリズム練習されている先生は多いですよね

私も使ってます

さて、リズムが「ちょっと苦手」な生徒がちょこちょこいます。

私も決してリズムが得意、というわけではないので、

なおさら「何とかしたい!」と思うわけです。

今までにも

「3拍子の『3』だけ打ちましょう」

「4拍子の『2、4』だけ打ちましょう」

という練習をやってます。

けっこうみんなノリノリでリズム打ちしてくれます。

こうやって、音楽の流れに乗ったリズム打ちができて、演奏につながってくれればいいな、

と思っていたのです。

が、これがなかなか上手くいかない場合もあるのです。

特にリトミック、プレピアノを経ずに、最初からピアノレッスンだった子に多いのです。

「…リズムに慣れていないだけだろうか?」

「拍感や拍子感のレッスンが足らないのだろうか?」

「お手本があるリズムは打てるけど、自分で作り出すのが難しいのだろうか?」

「視覚優先タイプの子に、口頭だけで指示してもわからないのだろうか?」

といろいろ考えたのですが・・・

結論

「先生の指導が悪い」

これにつきます…

大反省…

前置きが長くなりましたが、リズム練習用のカードを作ってみました。

「クマ」の「ママ」で「くままま」

「ま」だけ手を打ちましょう。

こうなります

↓

「×ままま」

「すきやき」は

「×き×き」

3拍子も。

「とまと」は

「と×と」

「言葉」を音楽にのせて、リズムを打つ練習をたっぷりして、

それから「言葉」を音符に置き換えていけばいいかと。

お世話になっている先生に「オノマトペが変われば、打ち方も変わり、それがニュアンスにつながる」と

教えていただいたので、何とかそこまで行き着きたレッスンをしたいな、と思います。

久々の「ネタのタネ」シリーズです。

絵本を使ってのプレピアノ、ピアノレッスンを考えてみました。

お題はこちら

絵本「さよならさんかく」

おなじみのわらべうた「♪さよならさんかく またきてしかく」の絵本です。

これを使って何がレッスンできるか?

「しかくは とうふ」のページに載っているのは

積み木・さいころ・窓、色紙、旗、豆腐、です。

うっわ~

あるわ、あるわ。

ネタの宝庫!

アイデアを付箋に書いて貼ってみた

・サイコロは振って、数につなげる→音数の聞き取り、拍子、音価

・窓は「キレイに拭こう!高いところも低いところもね」ということで→音の高低、鍵盤上で色々な高さのドの確認

・「窓から誰か来たよ。ノックしてるね」ということで、リズム、強弱。

・窓からのお客さんが「1」なら指1本で打鍵、「2」なら指2本または両手で打鍵、などもできますね。

・積み木を積んで集中力をつける。

・積み木の角やを押さえて4拍子。

・角を押さえるのを4分音符とし、辺を2分音符としてなぞる。

・または角はスタッカート、辺はレガート。

・小さい積み木(くもんから出てる小さくてカラフルな積み木?がウチにあるのだ)を五線に音符替わりに置いて、

読譜の練習。

・色紙は破る、千切る、切る、吹いてみる。

最近、「あ~、手先を使う遊びをあんまりしてないな~ 」というお子さんが結構多いので。

」というお子さんが結構多いので。

「吹く」のは息のコントロールになります。

あと、息の強さや長さで「強弱」「リズム」もできます。

音符の長さも、実際に息を吹くと、わかりやすそうですね。

・大小の色紙を並べて、クレシェンド・デクレッシェンドを視覚的に表す。

ピアノは一度打鍵した音は、消えていくだけなのです。

太鼓などもそうですね。

だんだん大きくしようと思うと、徐々に強く打鍵しなければなりません。

この「だんだん」という感覚的で抽象的なものは、難しいです。

「だんだん」が理解できるのは、4歳くらいだそうです。

視覚的に表して、理解を助けます。

・先生がさわった色紙を追いかけっこでさわる→カノンの導入。

・旗はスカーフで代用して音価、拍子、強弱、高低につなげる

・振りながら歌→複リズム

そして豆腐は…スポンジを豆腐に見立てて

・そ~っと持って歩く

・持つ物が重たい荷物などに変わると、歩き方が変わる。

・豆腐(に見立てたスポンジ)を持つ手の形を(たぶん、指先がちょっとまがって、手のひらが真っ平らになっていないはずなので)

そのままひっくり返すと、ピアノを弾く手の形になる(はず)

・もう、自分が豆腐になっちゃって、「ぷるぷるだよ~」 と脱力の練習

と脱力の練習

…いかん、いかん…そろそろネタ切れだ

絵本を使ってのプレピアノ、ピアノレッスンを考えてみました。

お題はこちら

絵本「さよならさんかく」

おなじみのわらべうた「♪さよならさんかく またきてしかく」の絵本です。

これを使って何がレッスンできるか?

「しかくは とうふ」のページに載っているのは

積み木・さいころ・窓、色紙、旗、豆腐、です。

うっわ~

あるわ、あるわ。

ネタの宝庫!

アイデアを付箋に書いて貼ってみた

・サイコロは振って、数につなげる→音数の聞き取り、拍子、音価

・窓は「キレイに拭こう!高いところも低いところもね」ということで→音の高低、鍵盤上で色々な高さのドの確認

・「窓から誰か来たよ。ノックしてるね」ということで、リズム、強弱。

・窓からのお客さんが「1」なら指1本で打鍵、「2」なら指2本または両手で打鍵、などもできますね。

・積み木を積んで集中力をつける。

・積み木の角やを押さえて4拍子。

・角を押さえるのを4分音符とし、辺を2分音符としてなぞる。

・または角はスタッカート、辺はレガート。

・小さい積み木(くもんから出てる小さくてカラフルな積み木?がウチにあるのだ)を五線に音符替わりに置いて、

読譜の練習。

・色紙は破る、千切る、切る、吹いてみる。

最近、「あ~、手先を使う遊びをあんまりしてないな~

」というお子さんが結構多いので。

」というお子さんが結構多いので。「吹く」のは息のコントロールになります。

あと、息の強さや長さで「強弱」「リズム」もできます。

音符の長さも、実際に息を吹くと、わかりやすそうですね。

・大小の色紙を並べて、クレシェンド・デクレッシェンドを視覚的に表す。

ピアノは一度打鍵した音は、消えていくだけなのです。

太鼓などもそうですね。

だんだん大きくしようと思うと、徐々に強く打鍵しなければなりません。

この「だんだん」という感覚的で抽象的なものは、難しいです。

「だんだん」が理解できるのは、4歳くらいだそうです。

視覚的に表して、理解を助けます。

・先生がさわった色紙を追いかけっこでさわる→カノンの導入。

・旗はスカーフで代用して音価、拍子、強弱、高低につなげる

・振りながら歌→複リズム

そして豆腐は…スポンジを豆腐に見立てて

・そ~っと持って歩く

・持つ物が重たい荷物などに変わると、歩き方が変わる。

・豆腐(に見立てたスポンジ)を持つ手の形を(たぶん、指先がちょっとまがって、手のひらが真っ平らになっていないはずなので)

そのままひっくり返すと、ピアノを弾く手の形になる(はず)

・もう、自分が豆腐になっちゃって、「ぷるぷるだよ~」

と脱力の練習

と脱力の練習

…いかん、いかん…そろそろネタ切れだ

しばらく、滞っていたネタのタネ

また、ぼちぼち書いていきます

5月も気が付けば、もう半ば。

もうすぐ雨の季節になりますね。

というわけで、「かたつむり」。

ピアノの黒鍵で遊びます。

生徒ちゃんA

生徒ちゃんA

レ♭とミ♭の位置に「かさ」

一本指で交互に、「ぽつぽつ」と雨が降るように弾きます。

生徒ちゃんB

生徒ちゃんB

別のレ♭とミ♭に「かたつむり」

雨の音にさそわれて、出てきたようですね。

2音を一緒に「よいしょー」とかたつむりが這う感じ、

またはツノを「にゅ~」と出す感じ、

で弾きます。

で、先生は♪でんでんむしむし~の「かたつむり」の歌を、

変ト長調で弾きましょう。

ペダルも軽く踏んでね

みんなで合わせると、雨の中をかたつむりが這っているようになる(はず)ですよ

また、ぼちぼち書いていきます

5月も気が付けば、もう半ば。

もうすぐ雨の季節になりますね。

というわけで、「かたつむり」。

ピアノの黒鍵で遊びます。

生徒ちゃんA

生徒ちゃんAレ♭とミ♭の位置に「かさ」

一本指で交互に、「ぽつぽつ」と雨が降るように弾きます。

生徒ちゃんB

生徒ちゃんB別のレ♭とミ♭に「かたつむり」

雨の音にさそわれて、出てきたようですね。

2音を一緒に「よいしょー」とかたつむりが這う感じ、

またはツノを「にゅ~」と出す感じ、

で弾きます。

で、先生は♪でんでんむしむし~の「かたつむり」の歌を、

変ト長調で弾きましょう。

ペダルも軽く踏んでね

みんなで合わせると、雨の中をかたつむりが這っているようになる(はず)ですよ

「ぱん だいすき」

この絵本と「サンドイッチ」という絵本は、もう最強!

パンが食べたくて 、食べたくて

、食べたくて 、仕方がなくなるのです~

、仕方がなくなるのです~

さて、食欲はさておき。

どうやって演奏しましょう?

例1 パンの形を、弾く手の形にする。

あんぱん、はグー。

パンを挟むトングはチョキ。

などです。

例2 パンの名前のリズムを拍子に合わせて言う、打つ。

「クロワッサン」だったら

2拍子「クロ ワッサン」

3拍子「クロ ワッ サン」

4拍子「クー ロー ワッ サン」

ですね。

色々なパンがずらりと描いてあるページがあるので、

止まらずに拍子に乗ってパンの名前が言えるといいですね。

例3 小さい子はわらべうたで遊びましょう

長ーいフランスパンを「どんどんばしわたれ」を歌いながら、お指でとことこ歩きましょう。

「せんべ せんべ やけた」でパンを選ぶのもいいですね。

「かれっこやいて」でパンを焼いて、

「お茶を飲みに来てください」でパンとお茶を運ぶのも楽しいかも

この絵本と「サンドイッチ」という絵本は、もう最強!

パンが食べたくて

、食べたくて

、食べたくて 、仕方がなくなるのです~

、仕方がなくなるのです~

さて、食欲はさておき。

どうやって演奏しましょう?

例1 パンの形を、弾く手の形にする。

あんぱん、はグー。

パンを挟むトングはチョキ。

などです。

例2 パンの名前のリズムを拍子に合わせて言う、打つ。

「クロワッサン」だったら

2拍子「クロ ワッサン」

3拍子「クロ ワッ サン」

4拍子「クー ロー ワッ サン」

ですね。

色々なパンがずらりと描いてあるページがあるので、

止まらずに拍子に乗ってパンの名前が言えるといいですね。

例3 小さい子はわらべうたで遊びましょう

長ーいフランスパンを「どんどんばしわたれ」を歌いながら、お指でとことこ歩きましょう。

「せんべ せんべ やけた」でパンを選ぶのもいいですね。

「かれっこやいて」でパンを焼いて、

「お茶を飲みに来てください」でパンとお茶を運ぶのも楽しいかも

「かさ さしてあげるね」

これは名作ですね~

雨音のオノマトペと、雨の描き方で

「降り方」「雨粒の大きさ」「温度」が伝わってきます。

この「雨」を楽器で表現するしたら、なんでしょう?

私は「トライアングル」「カリンバ」「小さな太鼓」「マラカス」と感じました。

しかし、読む人によって音のとらえ方はいろいろ。

生徒に、どんな雨音が聞こえるか考えてもらいましょう。

楽器。

声。

身の回りの物で出す音だって構いません。

納得できる音が見つかったら、

今度はそれをピアノで表現してみましょう。

さあ、どんな雨音がなるのか。

どんな音色が紡がれるのか。

あ~、こんなレッスンできたら楽しいだろうな~

これは名作ですね~

雨音のオノマトペと、雨の描き方で

「降り方」「雨粒の大きさ」「温度」が伝わってきます。

この「雨」を楽器で表現するしたら、なんでしょう?

私は「トライアングル」「カリンバ」「小さな太鼓」「マラカス」と感じました。

しかし、読む人によって音のとらえ方はいろいろ。

生徒に、どんな雨音が聞こえるか考えてもらいましょう。

楽器。

声。

身の回りの物で出す音だって構いません。

納得できる音が見つかったら、

今度はそれをピアノで表現してみましょう。

さあ、どんな雨音がなるのか。

どんな音色が紡がれるのか。

あ~、こんなレッスンできたら楽しいだろうな~

絵本を使ってのレッスン(こちらの記事)に

すっかりハマってしまいました。

絵本の内容にBGMとして音楽をつけるのではなく、

絵本の絵を演奏してみよう!

あわよくば、ピアノレッスンに結び付けてみよう!

と、家にある絵本をいろいろ引っ張り出してみました。

「はみがきしゅわしゅわ」

ねずみ、うさぎ、わに、ぞうが歯みがきをします。

小さな歯ブラシ、大きな歯ブラシ。

短い歯ブラシ、長ーい歯ブラシ。

マレットを歯ブラシにして、動物たちの歯をしゅわしゅわ磨きます。

それから、動物たちの歯に見立てた「グロッケン」「木琴」「ボックスシロフォン」等を

磨きます。

ねずみは一番小さいグロッケン、ぞうはボックスシロフォン、かな?

ピアノで弾くのなら、どうしましょう。

小さい子は高さを変えて「ドレドレドレ・・・・」と磨きます。

黒鍵は虫歯、ということで念入りに磨きましょう

大きい子は

ねずみは「ドレミ」 うさぎは「ドレミファソ」

わには1オクターブの音階、ぞうは2オクターブの音階はどうでしょう?

色々な調で歯みがきするのもいいですね。

虫歯はもちろん、短調の音階でね

すっかりハマってしまいました。

絵本の内容にBGMとして音楽をつけるのではなく、

絵本の絵を演奏してみよう!

あわよくば、ピアノレッスンに結び付けてみよう!

と、家にある絵本をいろいろ引っ張り出してみました。

「はみがきしゅわしゅわ」

ねずみ、うさぎ、わに、ぞうが歯みがきをします。

小さな歯ブラシ、大きな歯ブラシ。

短い歯ブラシ、長ーい歯ブラシ。

マレットを歯ブラシにして、動物たちの歯をしゅわしゅわ磨きます。

それから、動物たちの歯に見立てた「グロッケン」「木琴」「ボックスシロフォン」等を

磨きます。

ねずみは一番小さいグロッケン、ぞうはボックスシロフォン、かな?

ピアノで弾くのなら、どうしましょう。

小さい子は高さを変えて「ドレドレドレ・・・・」と磨きます。

黒鍵は虫歯、ということで念入りに磨きましょう

大きい子は

ねずみは「ドレミ」 うさぎは「ドレミファソ」

わには1オクターブの音階、ぞうは2オクターブの音階はどうでしょう?

色々な調で歯みがきするのもいいですね。

虫歯はもちろん、短調の音階でね

ネタのタネシリーズも20個を超えました

しかし、目標の100には、まだほど遠い

そこで、

温故知新。

以前使っていた教材、教本を、もう一度見直してみる。

おお、いい教本があった!

これです

↓

「よくわかる幼児のワークブック」

…小さな生徒さんがいる先生なら、「何をいまさら! 」でしょうが。

」でしょうが。

はい、私も使っていました。

以前は通り一遍の使い方しかできていなかったけど、

今なら、もう少し「使えそう」 な気がするぞ

な気がするぞ

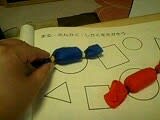

ありさん人形、三度の登場

ワークと鈴キャンディー。

鈴を綿と不織布でくるんだものです。

おはじきでもオッケー

キャンディーを音楽に合わせて、家に見立てた「図形」に入れていきます。

とりあえずは4拍子で。

「よっこい…」

「しょー」

「どっこい…」

「しょー」

…キャンディーがちょっと大きかったかな?

おはじきの方が良かったですね。

その他、

それぞれの形に「大中小」があるので、強弱に結び付けたり、

ワークの図と同じ大きさに厚紙を切り抜いたものを用意し、形合わせや見立て遊びに使ったり。

ちなみに、このページの一番小さい丸が、後の「ドレミ」のページで使えます。

小さい丸が「ドレミ」の丸の大きさとほぼ一緒のページがあるのです。

小さい丸の大きさに切った厚紙を使います。

いきなりドレミを書かせず、一旦、「ドレミ」の場所に置きます。

書いてしまうと、修正できませんが、置いただけなら間違いを自分で直せます。

自分で間違いに気づいて、自分で直すのはとても、大事なことですので。

しかし、目標の100には、まだほど遠い

そこで、

温故知新。

以前使っていた教材、教本を、もう一度見直してみる。

おお、いい教本があった!

これです

↓

「よくわかる幼児のワークブック」

…小さな生徒さんがいる先生なら、「何をいまさら!

」でしょうが。

」でしょうが。はい、私も使っていました。

以前は通り一遍の使い方しかできていなかったけど、

今なら、もう少し「使えそう」

な気がするぞ

な気がするぞ

ありさん人形、三度の登場

ワークと鈴キャンディー。

鈴を綿と不織布でくるんだものです。

おはじきでもオッケー

キャンディーを音楽に合わせて、家に見立てた「図形」に入れていきます。

とりあえずは4拍子で。

「よっこい…」

「しょー」

「どっこい…」

「しょー」

…キャンディーがちょっと大きかったかな?

おはじきの方が良かったですね。

その他、

それぞれの形に「大中小」があるので、強弱に結び付けたり、

ワークの図と同じ大きさに厚紙を切り抜いたものを用意し、形合わせや見立て遊びに使ったり。

ちなみに、このページの一番小さい丸が、後の「ドレミ」のページで使えます。

小さい丸が「ドレミ」の丸の大きさとほぼ一緒のページがあるのです。

小さい丸の大きさに切った厚紙を使います。

いきなりドレミを書かせず、一旦、「ドレミ」の場所に置きます。

書いてしまうと、修正できませんが、置いただけなら間違いを自分で直せます。

自分で間違いに気づいて、自分で直すのはとても、大事なことですので。