すこしまた間が空きました(笑)

ここ最近は無線のQRVが月1,2回なんてのが続いています。仕事での体力消耗が激しくて。家で(帰宅後)は椅子に沈んでます状態です(笑)

====ここから本題====

1か月前にRTL-SDRのドングルを買いました。

SDRはいままで手を出していなかったのですがなんか趣味的に新しいものをかじってみようと思って、大枚4300円を払って?1コ通販してしまいました。

(マイナポイントでいっぱいPayPayポイント貰ったし、PayPay残高でAmazonの買い物できるようになったし、っていう背景もありましたが(笑))

到着するまではドキドキ。なんか偽物が結構出回っているとかで。はたして本物が来るかどうか?!

幸いにも見た限りでは本物だったようです(^^;

インストール(ソフトウェアを含む)はWebを色々見ながらやりました。

プラグインの導入などで30分ほど躓きましたが人様に教えて君をする事もなく(^_^;)、PCからラジオの音を出すことが出来ました。

(導入に関する記事はほかの方のサイトを見ればいいのでここでは省略します)

以下、買って1か月ほど試してみた感想です。

★VUの無線などのワッチなどには最適

アマバンドはベランダに1m位のモビホをつなげてワッチしています。この程度でも感度はいい方だと思います。

PCでバンドスコープ見ながら「あ~今日は賑わっているな」とか視覚的にみられるのはいいです。現行の無線機でもバンドスコープは見られるのですが、画面がデカい、マウスクリックで移動できるというのはかなり楽で楽しいです。

あとアマチュア無線もパソコンに取り込んでオーディオスピーカーで鳴らすと無線機よりもいい風に聞こえます(笑)

商品としては使うには基本的にVUより上の物なのかなという感じです。比較的簡易なアンテナでもある程度楽しむことが出来ます。

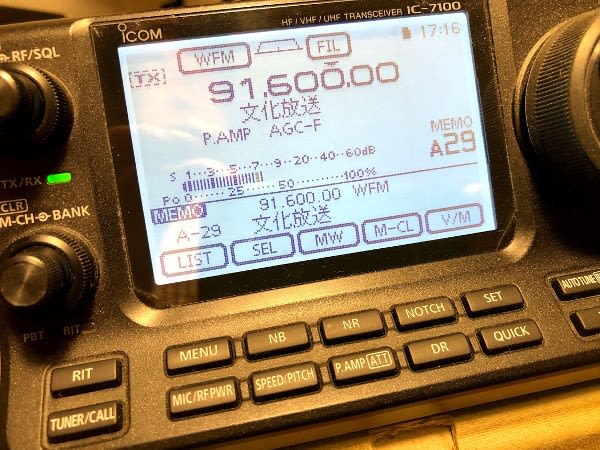

★HF、中波はアンテナ次第

(写真はCRIの日本語。モビホHR7をアンテナにしています。ラジオと遜色のない受信品質です)

HFより下はアンテナを建物から出して使い物になるのかなという感じ。

自分はアンテナ無しのドングル単体で買いましたが、アンテナキットで買う人は無線でも「リグよりアンテナに金をかけるべし」というセオリーから考えると、ちゃんとしたアンテナを買って、繋いで物の評価を考えるべし、だと思います(あんまり通販サイトのMW~SW帯の受信評価はあてにしない方がいいと思います)。

ベランダの外側にアンテナのエレメントを繰り出して、ゲインをあれこれいじりながらやればある程度短波帯などの受信遊びは出来ると思います。

HF用の2mクラスモビホくらいが(数本)あればBCL遊び位は出来ると思います。

現状近隣諸国の夜間に聞こえる短波放送レベルなら遜色なく聞こえて楽しめると思います。中波も同様にアンテナ次第で遠くまで夜間は聞こえます。飽くまでアンテナ次第、といったところでしょうか。餅は餅屋で、いじることにストレスを感じるなら短波ラジオで聴いた方がいいかもしれません。

エアバンドはバンドスコープで周波数を追っていくと結構遠くのヒコーキ(具体的に言うと関東方面の飛行機)まで受信出来るのがわかりへぇ~という印象です。

ただエアバンドは周波数が多すぎて追うのは自分にとっては難儀(笑) 気休め程度にしておきます。。。

入力は帯域として3MHzほど入ようですが、処理能力をかを勘案すると目一杯ではなく1MHz幅くらいまでに押さえておいた方がいいのかな、という感を受けました。昨年買ったデスクトップでメモリもそこそこ積んでますが、目一杯の帯域で受信すると音飛びとかします。

幅1MHzとなるとアイコムの無線機のバンドスコープの最大幅と同じですか(^^;

あとはあれこれいじればそれなりに快適な受信環境は出来るようですが、面倒くささとの戦いですね(^^;

まあ4000~5000円の物なので仕方が無いもんかな、とは思いますけどね(^^;

★発熱の問題、イメージ受信など

(写真はUSBファンで冷やしながら使っています、の図)

このドングル、かなり発熱します。触ってみるとハクキンカイロ位の発熱をします。夏などはUSBファンとか保冷剤とかで冷やしてあげた方がいいと思います。

熱をもって固まったとかいう話にはまだ行ってませんが、精神的にはこの手の物は低温であるのが安心です(笑)

けどまあこのくらいのものでゼネカバで遊べるのは大したものです。自宅などで使うのであればサブ受信機とかには最適かと思います。

あと、イメージ受信が結構あるのかな?という感じ。詳しい計算式はわからんけど変な所にイメージが出来るのかな?

またこれについてはいろいろ調べてみたいと思います。不審な周波数で何か聞こえたら、無線機や広域受信機でチェックをしてイメージ受信でないか確認した方がいいでしょう。

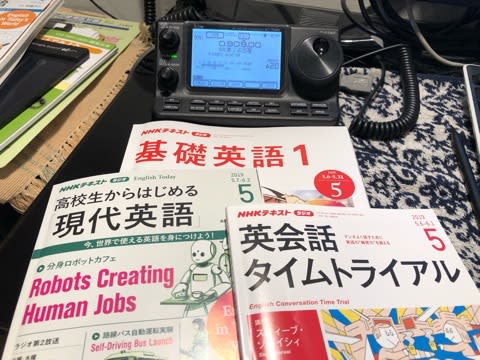

シャックでIC-705をラジオ代わりに使っていましたが、このドングルを買ってからスイッチを入れる頻度が減りました(笑)

ならば無線機をもって外に出て声出すか打鍵しろよ、という所ですが、暇がない、、、、

(705を数か月待ってる人には申し訳ないのですが(^^;)

といったところ。また続編ネタを書けたら書きます(^^)