自営業をしている親の目を盗んでした幼少時の遠出は、ちょっとした冒険(=小旅行)みたいなもので、

大通りを渡って街区から街区に渡るだけでもワクワクしていましたが、帰省した際に当時の道を振り返ってみると思いの外、近所だったりするワケで笑ってしまいます。

云い付けを破って駄菓子を買いに言った挙句、交通事故に遭ったりと...

当時は親に心配をかけたのを思い出す今日この頃。

▲ホテル裏手のゲレンデには朝靄が...

長いことバスに乗って岐阜県にやってきた件で、

本日から旅行記2日目をお届けします。

長時間の移動で背中から尻がバキバキ状態でしたが...

前夜に浸かった鷲が岳温泉の効能もあってか、

グッスリ眠ることができました。

▲これぞ朝食!

で、眠い目を擦って朝食会場へ。

ホテルならではのビュッフェスタイルで“好きなモノを好きなだけ”、バランスを考えて皿に盛って食べました。

毎日これだけの品数を時間をかけて食べられたら、どれほどシアワセでしょう。

(専業主夫にでもなりますか...)

▲温泉に浸かった山々の“湯上り”のように霧がかっていました

本ツアーは一泊二日で4つの観光スポットを巡るワケですが...

初日は「郡上八幡」に立ち寄っただけなので、2日目の工程はタイトなスケジュール。

食後間もなくバス移動です...

▲5ヶ月もの豪雪が続く地域です

岐阜県郡上市から大野郡白川村萩町へ。

ここは日本有数の豪雪地帯、少し前までは“日本の秘境”とまで言われた厳しい気候風土。

数百年の時を刻む“合掌造り”の家屋を中心に集落を育む大自然と長~い歴史に現代の生活が融合した

“生きた世界遺産”白川郷(世界遺産白川郷合掌造集落、以下「白川郷」)に到着しました。

▲バス駐車場と庄川を隔てた集落へは「出会い橋」を渡って向かいます

▲幅が狭いシャープな橋故に大勢で渡ると揺れるので御注意...エッ-

白川郷とは岐阜県(飛騨国)内の庄川流域の呼称。

大野郡白川村と旧荘川村(現高山市)に相当し、

前者を「下白川郷」、後者を「上白川郷」と呼んでいます。

(今日では白川村のみを指します)

▲紅葉の見頃は11月中旬~とこれからです

独特な形状をした「合掌造り」の集落は絵葉書や旅行パンフレット、旅番組の紹介等でお馴染みでしょうか。

(重複しますが、)その集落は1995年にユネスコの世界文化遺産(「世界遺産白川郷合掌造り保存財団」)に登録され、年間140万人が訪れるほどの観光スポットです。

(合掌造りの建物は大小合わせて100棟余り、集落の規模としては全国最大で国の伝統的建造物群保存地区にも選定されています)

▲軽食喫茶「落人」

▲民宿「きどや」

▲民家よきち

白川郷は単なる“見世物”としての展示場に非ず、

集落で生活する方々が今尚いらっしゃる中で、

一般公開を行っている民家・民宿・食事処など多くの合掌作りの家屋が点在していす。

時間が限られていたので、手堅く「合掌造り」民家の代表的な2軒を目指すことに。

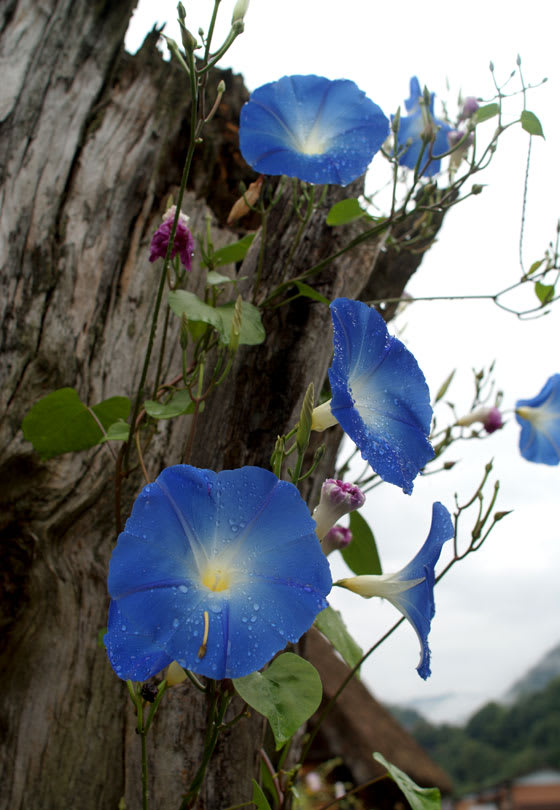

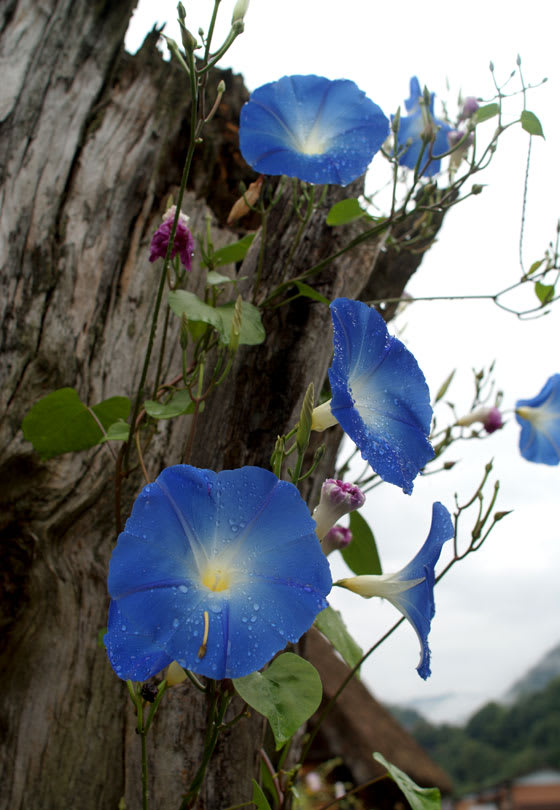

▲民家前に広がる花畑

▲同じくスイレン池...アプローチが素晴らしい配置です

▲庭や生垣、周囲の田畑、水路を含めて保存を保っていました

■国重要文化財『和田家』

白川郷で最大規模を誇る合掌造り。

江戸期に名主や番所役人を務めると共に白川郷の重要な現金収入源であった焔硝(えんしょう=火薬)の取引によって栄えました。

現在も和田家の方が住居として活用しつつ、1階と2階部分を公開しています。

今となっては遅いですが...

2階に上がって、集落を一望してみたかったです。

▲“せせらぎ”好きには堪りません...

■合掌造り民芸館『神田家』

和田家から分家してここに居を構えたのが始まりで、酒造業を興しています。

間取りの発達や小屋組(合掌木)の大工の手跡の多さから、

合掌造りの中でも非常に完成度の高い造りになっており、

約200年の歴史があります。

■合掌造りについて

急角度の茅葺(かやぶき)で切妻屋根が大きな特徴。

この急な角度は雨仕舞いだけでなく、豪雪地帯ならではの積雪時に屋根荷重を支えるにも有効的です。

屋根の形が合掌した手の形に似ているところから、「合掌造り」と呼ばれています。

白川郷の合掌造りは江戸時代後期から明治時代にかけて造られたもので、屋根の茅は村人とボランティアの手によって40~50年に1度葺き替え作業を続けています。

▲水路には鯉や鱒が泳ぎ...

▲昔話に出てくるような趣ある風景が続きます

総じて...今も日常生活が営まれる集落を自分の足で歩くことで“日本の原風景”をゆったりと味わうことができるのが、白川郷が“生きた世界遺産”たる所以でしょうか。

昔懐かしい雰囲気がとても印象的な一時でした。

▲白山山麓を背景とした集落は俗界と切り離された仙境のようです

▲ステキな“出会い”でした

とは言え、集落で生活している方としては(他人事ながら)

年がら年中観光客が歩き回って落ち着かないと思います...

今度は合掌作りの宿に泊まらせて頂ければと

▲創業55年「田口屋製菓」の紫蘇モナカ

土産屋を少し覗いたところで、白川“郷限定モノ”を発見。

“現地製造販売”の土産って草々見つからないものですが、

この「紫蘇もなか」は50年の歴史があり、白川郷で製造された代表的なお菓子。

白川郷の合掌造りを模った生地に“紫蘇の粉”入りの漉し餡を詰めたモノで、アッサリしつつも適度な塩気が相まって非常に美味しい最中でした。

日本茶のお供に、いかがでしょうか。

(つづく)

【カテゴリー 意外にも最中はあまり食べてないです →[土産物と内食]】

大通りを渡って街区から街区に渡るだけでもワクワクしていましたが、帰省した際に当時の道を振り返ってみると思いの外、近所だったりするワケで笑ってしまいます。

云い付けを破って駄菓子を買いに言った挙句、交通事故に遭ったりと...

当時は親に心配をかけたのを思い出す今日この頃。

▲ホテル裏手のゲレンデには朝靄が...

長いことバスに乗って岐阜県にやってきた件で、

本日から旅行記2日目をお届けします。

長時間の移動で背中から尻がバキバキ状態でしたが...

前夜に浸かった鷲が岳温泉の効能もあってか、

グッスリ眠ることができました。

▲これぞ朝食!

で、眠い目を擦って朝食会場へ。

ホテルならではのビュッフェスタイルで“好きなモノを好きなだけ”、バランスを考えて皿に盛って食べました。

毎日これだけの品数を時間をかけて食べられたら、どれほどシアワセでしょう。

(専業主夫にでもなりますか...)

▲温泉に浸かった山々の“湯上り”のように霧がかっていました

本ツアーは一泊二日で4つの観光スポットを巡るワケですが...

初日は「郡上八幡」に立ち寄っただけなので、2日目の工程はタイトなスケジュール。

食後間もなくバス移動です...

▲5ヶ月もの豪雪が続く地域です

岐阜県郡上市から大野郡白川村萩町へ。

ここは日本有数の豪雪地帯、少し前までは“日本の秘境”とまで言われた厳しい気候風土。

数百年の時を刻む“合掌造り”の家屋を中心に集落を育む大自然と長~い歴史に現代の生活が融合した

“生きた世界遺産”白川郷(世界遺産白川郷合掌造集落、以下「白川郷」)に到着しました。

▲バス駐車場と庄川を隔てた集落へは「出会い橋」を渡って向かいます

▲幅が狭いシャープな橋故に大勢で渡ると揺れるので御注意...エッ-

白川郷とは岐阜県(飛騨国)内の庄川流域の呼称。

大野郡白川村と旧荘川村(現高山市)に相当し、

前者を「下白川郷」、後者を「上白川郷」と呼んでいます。

(今日では白川村のみを指します)

▲紅葉の見頃は11月中旬~とこれからです

独特な形状をした「合掌造り」の集落は絵葉書や旅行パンフレット、旅番組の紹介等でお馴染みでしょうか。

(重複しますが、)その集落は1995年にユネスコの世界文化遺産(「世界遺産白川郷合掌造り保存財団」)に登録され、年間140万人が訪れるほどの観光スポットです。

(合掌造りの建物は大小合わせて100棟余り、集落の規模としては全国最大で国の伝統的建造物群保存地区にも選定されています)

▲軽食喫茶「落人」

▲民宿「きどや」

▲民家よきち

白川郷は単なる“見世物”としての展示場に非ず、

集落で生活する方々が今尚いらっしゃる中で、

一般公開を行っている民家・民宿・食事処など多くの合掌作りの家屋が点在していす。

時間が限られていたので、手堅く「合掌造り」民家の代表的な2軒を目指すことに。

▲民家前に広がる花畑

▲同じくスイレン池...アプローチが素晴らしい配置です

▲庭や生垣、周囲の田畑、水路を含めて保存を保っていました

■国重要文化財『和田家』

白川郷で最大規模を誇る合掌造り。

江戸期に名主や番所役人を務めると共に白川郷の重要な現金収入源であった焔硝(えんしょう=火薬)の取引によって栄えました。

現在も和田家の方が住居として活用しつつ、1階と2階部分を公開しています。

今となっては遅いですが...

2階に上がって、集落を一望してみたかったです。

▲“せせらぎ”好きには堪りません...

■合掌造り民芸館『神田家』

和田家から分家してここに居を構えたのが始まりで、酒造業を興しています。

間取りの発達や小屋組(合掌木)の大工の手跡の多さから、

合掌造りの中でも非常に完成度の高い造りになっており、

約200年の歴史があります。

■合掌造りについて

急角度の茅葺(かやぶき)で切妻屋根が大きな特徴。

この急な角度は雨仕舞いだけでなく、豪雪地帯ならではの積雪時に屋根荷重を支えるにも有効的です。

屋根の形が合掌した手の形に似ているところから、「合掌造り」と呼ばれています。

白川郷の合掌造りは江戸時代後期から明治時代にかけて造られたもので、屋根の茅は村人とボランティアの手によって40~50年に1度葺き替え作業を続けています。

▲水路には鯉や鱒が泳ぎ...

▲昔話に出てくるような趣ある風景が続きます

総じて...今も日常生活が営まれる集落を自分の足で歩くことで“日本の原風景”をゆったりと味わうことができるのが、白川郷が“生きた世界遺産”たる所以でしょうか。

昔懐かしい雰囲気がとても印象的な一時でした。

▲白山山麓を背景とした集落は俗界と切り離された仙境のようです

▲ステキな“出会い”でした

とは言え、集落で生活している方としては(他人事ながら)

年がら年中観光客が歩き回って落ち着かないと思います...

今度は合掌作りの宿に泊まらせて頂ければと

▲創業55年「田口屋製菓」の紫蘇モナカ

土産屋を少し覗いたところで、白川“郷限定モノ”を発見。

“現地製造販売”の土産って草々見つからないものですが、

この「紫蘇もなか」は50年の歴史があり、白川郷で製造された代表的なお菓子。

白川郷の合掌造りを模った生地に“紫蘇の粉”入りの漉し餡を詰めたモノで、アッサリしつつも適度な塩気が相まって非常に美味しい最中でした。

日本茶のお供に、いかがでしょうか。

(つづく)

【カテゴリー 意外にも最中はあまり食べてないです →[土産物と内食]】