「青春は戦争の消耗品ではない 映画作家 大林宣彦の遺言」

「青春は戦争の消耗品ではない 映画作家 大林宣彦の遺言」※「心の中のベストフィルムまとめ 角川映画」カテゴリー参照

【内容抜粋メモ】

ナレーション: 門脇麦

もし今日が人生の最後なら、何を伝えるか

アメリカやカナダの大学で人気となっている「最後の講義」が日本でも始まります

登壇するのは、映画作家 大林宣彦さん

大林さん:今日は撮影日和ですね

『時をかける少女』をはじめ、数々の名作を手掛けてきた大林さん 映像の魔術師

常に新しい表現に挑戦し、日本の映画界を変革し続けてきました

最新作『花筐』は日本映画大賞を受賞

八十歳を迎えた今も圧倒的な作品を世に出し続けています

「癌になりました私」

一年半前、『花筐』撮影直前 肺がん第4ステージ 余命3ヶ月の宣告を受けた大林さん

出演者の私が間近で見た監督は、エネルギッシュで映画への情熱にあふれていました

癌は転移し、抗がん剤治療が続いています

なぜ映画を作り続けるのか 若者たちへのラストメッセージです

未来の表現者に向けた魂の言葉

【早稲田大学 大隈記念講堂】

大林監督のラストメッセージを聞きたいと集まったのは、映画を志す若者たち

今回、早稲田映画まつり実行委員会と、早稲田大学演劇博物館の協力で行われ

他大学からも聴講者が詰めかけました

文化構想学部の女性:

大林監督の撮った『時をかける少女』は、人間の味をうまく出してるなと個人的には思っていて

世代を超えて感動を与え続けている方が、何を原動力として、

ずっと映画を撮り続けているのかお聞きしたいなと思います

教育学部男性:

余命わずかということで、ずっとやり続ける意味っていうのは何なのか

何かを伝えたいのかなとか

人間科学部女性:

生きる底力みたいなものをくれる人なんじゃないかな

たぶん無意識にみんな期待しているんじゃないかな

文学部男性:

ここだけは譲れないみたいな、熱い人間としての話をすごく聞きたいなと思って楽しみにしています

会場には不思議な緊張感がありました いよいよ始まります

監督は、杖をついて登場 拍手で迎えられる いつもの穏やかな笑顔

スタッフに支えられて椅子にかける

はい、みなさんこんにちは

ちょっとギャングみたいな帽子をかぶっていますけれども

余命3ヶ月と言われています

今、1年と4か月目を過ごしているのかな

そんなわけで髪の毛がなくなっちゃって

一応こういうおしゃれをしています

さて、今日は最後の授業というタイトルが定められているんですよね

なるほどね、僕にぴったりですね

もう本当は生きていちゃいけない人間なんだから

今日が最後の日かもしれないと

(マイクを渡される

これを渡されると歌を歌いたくなってくる(笑いが起きる

聞こえますか? 聞こえなかったら「聞こえねーぞー!」と後ろから叫んでください

僕は肺がんになって学んだことがあります

いいんですよ 肺がんになるって事も

ここに癌が潜んでるんですね

僕の肉を食い、僕の血を吸い、僕をこんなに痩せさせてね

でもこいつバカなんだよね

生きたいからといって僕の体をいじめて、もし僕が間違って死んでしまったら

こいつも死んじゃうんですよ

だから僕はいつもこいつに言ってるの

君も我慢してくれなきゃ、俺が死んじゃうからな

と言っているうちにね 俺もがんだと気がついたんです

僕はこの地球上に生きている時、やっぱり冷暖房付きのいい家に住んで

出来るだけ美味いものを食って、自分の欲望なりに生きようとして

本来、がん細胞である僕達は、いつか地球を滅ぼして、自分も死ななきゃならん

そういう目に遭うぞっていう この僕のがんは教えてくれているわけね

そんなわけで、皆さんがこれからつくる未来の映画のために

十分に役立つなということまでを確認しないと死んでも死にきれない

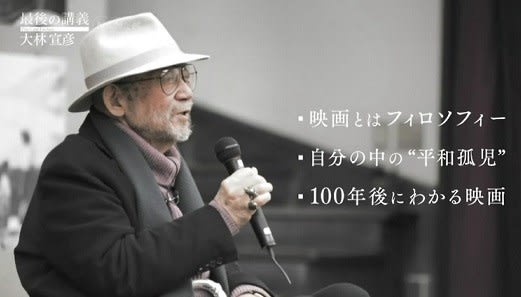

●講義のテーマは3つ

「映画とはフィロソフィー」

僕が80になってもまだ現役として撮っているのは

古い映画を観てるからだからだぞーと、そういうことになるわけですね

後ろに映画の写真をかけまして、皆さんにとっては初めての映画

まだ観たことのない映画も多いかもしれませんが

僕は1960年代までは、この日本で観ることのできる世界中の映画は全部見ている人間です

ナレ:

少年時代から映画を観尽くしてきた大林さん

淀川長治さんを継いで、映画解説まで手掛け、作り手の視点で語ってきました

日本映画を代表する作品 『七人の侍』

農民と侍の交流を描いた大作には巨匠 黒澤明監督の切実な思いがこもっていると言います

『七人の侍』

これが公開された時は否定論が多かったんですよ

黒澤さんが作る作品だということで、とてもテンポの良いアクションの時代劇かと思ったら、なんかかったるい

やっぱり日本人はかったるいねと

黒澤さんは東宝映画会社という会社の社員ですから

「あそこを切ってほしい」「ここを切ってほしい」ということでね

カットした短縮版ができて さらにこれが全世界に輸出される時は

多くのところが切られて 外国の人のテンポに合わせて、短縮版が世界に行ってしまった

「世界の黒澤」の本当の映画は、世界中の人が観ることができなくなってしまっている

断念と、悔しさということのほうが、僕のような後輩として生きてきた人間にとっては 残念だった

もちろん映画としては『駅馬車』に代表されるテンポの良い映画を作りたいと思っていたけれども

あの人はフィロソフィーのない映画を作ろうとは思わない映画監督でありますから

そういう日本人の美しさこそを描きたいということで描いた立派な日本映画ですよ

そういうそういう痛みも含めてね 映画とは何かと言うとメイク・フィロソフィーだと

●メイク・フィロソフィー

フィロソフィーとは哲学・哲理

私がこういうことを考えているが故に映画を作っているんだと

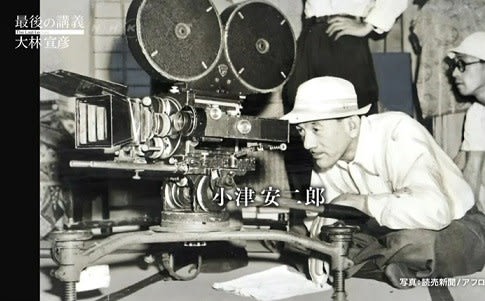

例えば戦争なんかとは全く縁がないと思われている小津安二郎監督さんが

戦争を描いてないかと言うとそうじゃないんですよ

父と子、結婚、家族愛の映画を撮りながら、なぜか目線が合わないという

ナレ:

家族をテーマに映画を撮り続けた小津安二郎監督

それなのに目線が合わない

老夫婦と子どもたちを描いた代表作 『東京物語』を観ると

映画を勉強している人なら常識で「カットバック」をするときに

a の人はレンズの右を見る b の人はレンズの左を見るということで

右を向いてる人と左を向いてる人を結ぶと、お互いの目線が合う

そうすることによって生じる映画は家族の和ができる

同じシナリオを使いながら、小津さんは目線を合わないというアマチュアをやっちゃったわけです

ナレ:

(映像が流れ)確かに違和感を感じます

小津監督は、あえて目線を合わせない表現をしたと言います

みんなそっぽを向いているとどうなるかと言うと

家族の和じゃなくて家族の離散が描けちゃったわけなんです

●家族の離散

『彼岸花』

小津さんの晩年の映画で、長年連れ添ってきた夫婦が

核家族になって二人だけになって晩年を迎えて

「あの頃は良かったですね」と奥様が言い始める

あの頃とは何か 戦争中のことですよ

「あの頃、私たちは毎日のように防空壕の中に逃れて

幼い息子や娘と肩寄せ合って敵機に怯えていた

あの頃の私が人生の中で一番幸せな時でした」

私には今でも胸に迫りますね

小津さんが描きたかったのは、戦争が終わって日本人が幸せになったかと言うと

家族はバラバラになって、老いても、もう子どもや孫と暮らせなくなって

ただ寂しくなって、それが僕たちが求めた日本人の幸せかい?ってことを

小津さんは死ぬまで伝えていらっしゃった

そういう先輩たちの逡巡、苦労、痛みを想像の中で追体験して

そこを学んでほしいというのが僕のフィロソフィー

自分のフィロソフィー 世界に対してどういう考え方を持つかということを

映画から学ぶと、柔軟に、より深く、より広く、自分の中にその自覚が生まれてくる

まさに映画とはそれくらい自分にとって大変素役立つ晴らしいものであると

●自分の中の「平和孤児」

皆さんが「大林は80になっても老化しないで、未だに若い人以上に若々しい映画を作っているのはなんでだろう」と

良くも悪くも驚いてくださるのは、映画作家としてのフィロソフィーであると

●映画作家のフィロソフィー

ナレ:

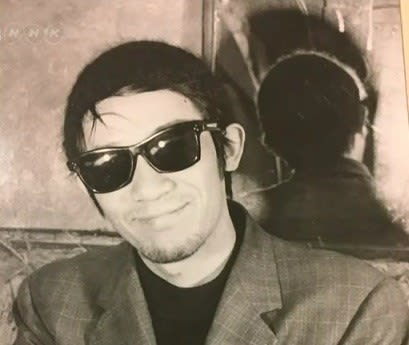

自分を映画監督ではなく映画作家と名乗る大林さん

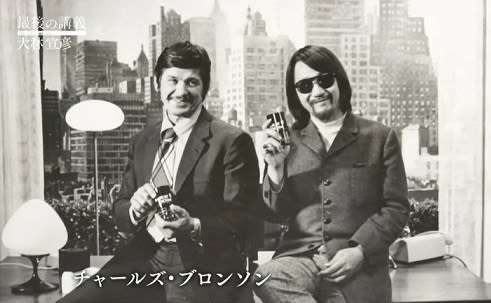

キャリアのスタートは CM ディレクター

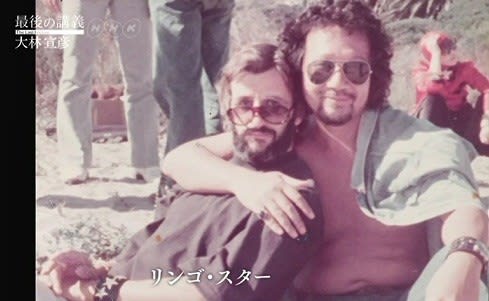

外国のスターを起用し、海外ロケの第一人者

コマーシャルでは時代の寵児に

そして39歳

映画は映画会社所属の監督が撮るのが常識だった時代に

フリーの監督として鳴り物入りとして映画界に

『ハウス』(1977年)でデビュー

家が少女を食べる

斬新な映像は「おもちゃ箱をひっくり返したようだ」と賛否両論

しかし若者たちは「これまで見たことがなかった映画だ」と熱狂しました

「こんなのは映画などはではない」と言われてね

未だにハウスなんて映画は認めないという人が多いんですけれども

でもアマチュアの僕が東宝という企業に初めて招かれて

企業の中で初めて自由に映画を撮るという契機になった映画が『ハウス』ですけどね

ナレ:

その後「大林チルドレン」と呼ばれる自主映画や CM 出身の映画監督が次々と生まれてきました

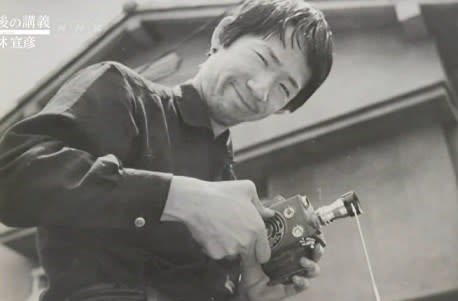

大林さんは学生時代から8mmカメラで映画を撮るアマチュア映画作家でした

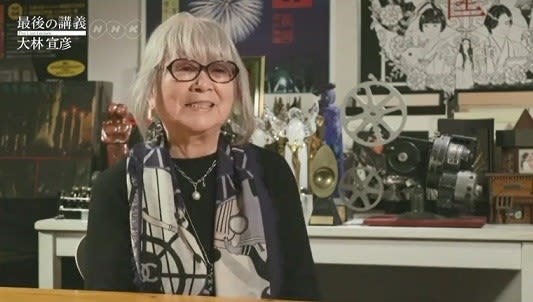

当時をよく知るのは学生結婚し 後にプロデューサーとなる恭子さんです

恭子さん:

キザな印象ですw 実験映画というか、常にいつも何か新しいことを考えて

すごく才能のある人だと思っていました

監督は昔はすごく大人しかったんです

だから、「あなたの時代が来るわよ」みたいなねことを言ってましたね

ナレ:

大林さんの時代がやってきたのは1980年代

『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』の尾道三部作

日本映画には数少なかったファンタジー作品で旋風を巻き起こしました

この間30本まとめて池袋の文芸座で上映されたのをずっと見てましたら

我ながらぶれてない(笑いが起こる

僕はブレるための映画なんて一度も作ったことがない

(私が観に行った時、もしかしていたかなあ?

・『時をかける少女』(1983)@池袋新文芸坐(2017.9.9)

・『ねらわれた学園』(1981)@池袋新文芸坐(2017.9.9)

売れなくても、今作るべきフィロソフィーのある映画を作り続ける

「一番大事なことは何ですか?」と言われると、最初に戦争体験がありました

それを皆さんに伝えるために映画を作り続けています

●フィロソフィーの根底にある戦争体験

父親は、僕が誕生日の年に戦争に行きました

母と2人で尾道の実家に戻って過ごしました 昔ながらの旧家でね

あまりに戦争がずっと続いてますから、僕の知っている人が 10人くらいが死んでいく

そして僕自身も今生きてるけれども、もうすぐ死ぬ人間だと

人が生きてる死んでるということは、もう一種の映画の中にいるような虚構みたいなものでね

生と死が隣り合わせ まるで虚構のような世界

敗戦を迎えたのは7歳

ある日、僕の記憶の中で、母親が「今日はあーちゃんと一緒にお風呂に入ろうね」と言って

もの心ついて初めて母親とお風呂に入りました まあ母ちゃんの裸の綺麗だったこと

初めて見るんです 女の人の若々しい肌

その日は布団が敷いてなくて、座布団が2枚

そこで僕と母親と向かい合って、目の前に短刀がひとつありました

それを見た時にすぐ了解しました

翌日になるとアメリカやイギリスの兵隊さんがやってきて、僕たちを食べてしまう

だから母ちゃんは僕を殺して自分も死ぬんだなと

ほっとしたんです

かーちゃんが殺してくれるんなら痛くなく、優しく殺してくれるんだろうな

その安堵感の中で寝てしまったようです

目が覚めた時 鶏がコケコッコーと鳴いていて

雨戸の襖から外の風景画が総天然色カラーです

逆さまになってこっちの壁に写って

それを見た記憶まではしっかりとあるんだけど

記憶というのは途切れ途切れでね

その後どうやって僕が生きてきたか

昨日まで「絶対正しい」と思ってきた日本の正義が、一夜明けたら「間違いだった」と言われて

これは大変衝撃的なことでしたよ

生きちゃった大人たちが「平和難民」になって、「平和だ 平和だ」と言っている

俺たちはどうやって生きたらいいんだいと

つまり僕たち敗戦少年は戦後に迷子になっちゃったんです

「平和孤児」になっちゃった

●何が平和なのかわからない 迷子の平和孤児

日本人は皆、戦争なんかなかったことにして、忘れちゃって

僕たち敗戦少年は「ノンポリ(政治運動に関心が無いこと、あるいは関心が無い人)」のふりをしながら

その時代のファンタジーや映画や戦争中の事をなんとか伝えようとして生きてきた

ナレ:

戦争から40年余り 人々が過去を忘れていった 1980年代

大林さんはファンタジーや恋愛映画の中に戦争の記憶を残していました

【早稲田大学名誉教授 安藤康平】

大林作品を自主制作の頃から全て観ている映像作家・安藤康平さん

『さびしんぼう』

一見、戦争とは関係のない「尾道三部作」にも敗戦少年の想いが隠されていると言います

安藤さん:

例えば 主人公の少年の前に幽霊のような少女が登場する『さびしんぼう』

「尾道三部作」っていうのはね、「あれは敗戦少年の映画じゃない」って言われる方がいるけれども

大林さんの中には、戦争で死んだ友人やいろんな親戚の人とかが

目を閉じれば記憶の中にある 死んだ人たちが出てくるでしょう

記憶にさえあれば、彼らを忘れていなければ、彼ら、彼女は出てくるんだ

それを『さびしんぼう』の女の子にして戦争の時に成就できなかった恋だとか

自由だとか、青春とか、みんな戻ってくるからっていう映画なんですよ

『時をかける少女』にも、未来からやってきた少年が再び未来へと帰ってしまった後

孫だと思っていた少年の記憶が消えて、残された夫婦が

祖父:随分長いの 二人きりが

祖母:はい

祖父:

しかしあれはやめたほうが いもしない孫のものを買ったりするのは あれはいけません

それで孫や息子夫婦が帰ってくるわけじゃないんだから

祖母:そうですわね

忘れられていく記憶をどう表現していけばいいのか

大林さんは、常に映画の中で模索してきました

大林:

いつのまにか名画の時代が来たんです

市川崑さんの『ビルマの竪琴』など

イギリス人と日本人が共に歌うことで、一瞬戦争が止まって 美しい映画ですよ

どんなに残虐で、ひどい目にあっても、それを涙で観て、反省した映画を見ると

良い映画を見たと

こんな名画を観ると、戦争が間違った形で伝えられるぞ

という危機感を感じたのが僕たちの世代なんですよね

●戦争を美化する危機感

負けた途端に、もうフィロソフィーを映画で言うのもウンザリだと

映画というのは笑って泣いて、すぐ忘れてしまう そういう娯楽でいいんだと

無理やり、これはねえ、やっぱり敗戦後の国家によってさせられてしまったんですよ

●フィロソフィーを失わない表現者のあり方

今の「ゆるキャラ」ってありますよね

表現する人には「ゆるキャラだけにはなるな」っていつも言うんだけれども

●ゆるキャラになるな

国民がみんなゆるキャラになってごらん 政治やりやすいね

国民よ 何も考えるな 権力者の言うとおりにやっていれば間違いないと

ゆるキャラに慣れさせ(?) 国民に何もさせないための、あれは権力者の戦略だと

頭いいな

あのゆるキャラもよく注視してごらんなさい

災害があった里のゆるキャラは、みんな怖い顔をしているよ

みんな濃いキャラですよ

自分たちの力でこの街を再生しなきゃいけないという強い意志があるから

だから皆さんが作る映画も超濃いキャラであってほしいの

それでなきゃ映画を作る意味がないと思うのね

●100年後にわかる映画

ナレ:

檀一雄原作の映画『花筐』

デビュー作を撮る前に、すでに脚本を書きあげながら実現しなかった幻の作品でした

『花筐』という映画は、戦争体験のある僕たちが、

あの戦争の忌まわしさ、恐ろしさを何とか伝えたいと思っていたけれども、

40年前は誰もそんなものには耳を貸さなかったから作れなかったけれども、

今はそういうことが伝わる時代になったものだから

40年経って今作ったということです

皆さんは戦争はもう遠い過去のものではなくて

もはやすぐ明日にでも来るかもしれない、「戦前を生きている人たち」です

●戦前を生きている

ナレ:

大林さんは、自分のフィロソフィーを映画でストレートに描こうとしています

その時、表現者には守るべきことがある

●プラカードを担がない

これは先輩の黒澤監督もおっしゃってましたよ

「大林くんな 俺も表現者の道を選んだからプラカードは担がないぜ

プラカードというのは、自分の制限を訴えるものだからな

それを担ぐぐらいなら、俺自身が政治家になったほうが早いんだ

しかし、俺は表現者のほうがもっと俺たちが目指す平和に役立つと思っているから表現者の道を選んだ」

そっから先は、僕が受け継ぐ言葉になりますが、

戦争という狂気に人間として対峙するできる力は「正気」しかないんだと

だから僕たちは正気で生きていこうと

●正気で生きる

正気とは何かと言えば、地球上の万物の本能と考えればいいです

人間だけがこの「知性」のおかげで、その本能をなくしちゃってる

しかしせっかく「知性」を貰ったのであれば、戦争なんか止める力を持てるんじゃないかと

僕たちは願うわけでそれが表現の世界なんです

だから表現者として未来のために僕だけが知っている過去の事を

皆さんに伝えなければならない

●未来のための表現

ナレ:

未来を見つめて表現する大林さんが『花筐』で挑戦したことです

撮影が行われたのは佐賀県の唐津

緑の布を使って撮影する合成シーンの多さに私も驚きました

デビュー作の『ハウス』から常に新しい映画を創作し続けてきた大林さん

『花筐』はその集大成だと安藤さんは言います

安藤さん:

『ハウス』が公開された当時では、やはりクリティック(評論家)の方は

「これは映画としてなっちゃない」という批評の方が多くて

「おもちゃ箱をひっくり返したような」という表現になってしまう

ところがそのポップさが、その自由さが『花筐』では完成度になっている

つまり、古いもののイメージを大事にしながら

新しい表現にどう変えられるかということを考えられている

プロデューサー大林恭子:

戦争映画って、戦争を再現する映画って大嫌いなんですね

戦争の痛みとか、悲しみとか、そういうのは心の表現だと思うので

それを多分監督は表現してくれてるんだと思うんですけど

ナレ:

大林さんはこう語っています

「芸術は死後100年にして理解されるもの 今理解される映画じゃだめだ」

100年後の未来にまで伝える表現

林の中だったのが、幻想的な満月の海に

強烈な色彩、絵画のような世界

死を感じながら生き抜く若者の姿を描きました

未来へと伝えていく映画を、大林さんはあるものに例えています

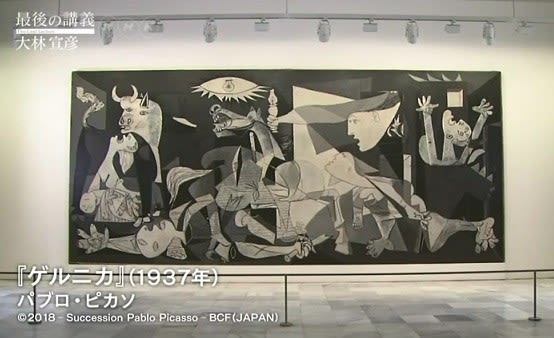

「だから僕は、僕の映画を『シネマ・ゲルニカ』と呼んでいるんです」

●シネマ・ゲルニカ

ピカソさんですね

発表された頃は「こんなものは絵じゃねえぞ」「ピカソなんて何者だ」と言うのが世の評価だったんですが

あれはピカソのフィロソフィーであって

あのゲルニカは、第二次大戦の終わりにドイツによってピカソの里のゲルニカと言う里が崩壊した、その時の記憶ですが

もしこれをリアルな写真のように再現したらどうでしょう?

もう見たくない 忘れたい すぐ風化してしまいます

ジャーナリズムというのはすぐ忘れられるんです

●ジャーナリズムは風化する

そこでピカソは、あのような子どものような絵を書いたんです

だから今でも小さな子どもですら観てますよ

「このおばあちゃん、どうしてこんなにゆがんだ顔してんの?」

「え? 戦争ってものがあったの?」

「そのためにおばあちゃんの息子は殺されたの?」

「へえ、そんなものはないほうがいいや」

そんなメッセージが今でも世界中の子どもたちに伝わるんです

だから僕もそれに学んで横顔に目が二つある映画なんですよ

そのほうが大嘘だけど真を伝えているんですよと

●ウソがマコトを伝える

横顔に目が二つある映画は儲かったりはしません

しかし、そのことを本当に自分の誇りとして後世の人たちにはその思いが伝わって

未来を創る力になる

●映画は未来をつくる

「ハッピーエンド」っていう言葉がありますね みんな使う?

でもハッピーエンドなんてこの世の中にないぞと

ハッピーエンドという平和なんて嘘だよね

だって相変わらず世界中で戦争が続いててね

一度も平和になったことなんかないというのは大嘘だけど

「平和という大嘘を信じて、みんなが平和がいいなと願ってたら

いつかそういう力が集まって本当に世界は平和になる」と

黒澤さんなんかは本気でそう信じていましたね

「戦争はすぐ始まるけれども、平和を作るには400年はいるぞ

でも僕が死んでも、君がその続きをやってくれれば、

いつかトータル400年になって、君の孫、ひ孫が映画を作っている頃には

え、戦争って何なの?ってみんなが言い出す時代になる

それぐらい映画には力と美しさがあるんだからそれを信じてくれ」

それが映画を作る人間のせめてもの資格ですね

映画のそういう力を信じて未来に伝えていくという

嘘から出た誠という映画の素晴らしさと、美しさと、知恵である

<学生からの質問>

男性:

貴重なお話をありがとうございました

フィロソフィーてものはやっぱり、映画になる前に一番大切な所だと思うけれども

でもそこを自分が変わることで少し怖かったりするじゃないですか

大林さんはフィロソフィーを変えることにためらいはありますか?

大林:

表現とはさっき言ったように人間の正気ですから

空が綺麗だからにっこりしようとかね、緑がキレイだとか、やさしい絵を描こうとか

僕はリアクションだと思うので

●表現はリアクション

反応してるんですよ 世界が美しいから、それを絵にしてみようとか

それはアクションではなくてリアクションなの

ただリアクションにも色々あって

ここで憎しみを描こうなんて表現だってあるわけで

自分にとって幸せなものかが見えてくる

そこからフィロソフィーが生まれてくるのね

●リアクションが新しいフィロソフィーを生む

だから、あなたが本当に戦争が好きだったら、そういう映画を作ればいいし

でも逆に戦争が嫌いだったら、正直に戦争が嫌いっていう映画を撮りましょうと

あなた自身が新しいフィロソフィーを持ってほしいなと

学生の質問:

今どんどん技術が進歩していったことで3D映画だったりとか

椅子が動くものだったりとか、そういう技術の進歩っていうものが

映画をただ楽しくて忘れられてしまうものに変えてしまうんじゃないか

という恐れはありますでしょうか?

大林:

映画は科学文明の発明品だから、技術で作るものですね

ただその技術に作者が負けてしまうと、作者も道化になるだけなんです

だからフィロソフィーが大事だということは、そのフィロソフィーが間違いなく

未来に役立つと信じれば、3Dでも同じようなフィロソフィーの映画が生まれたら

それは素晴らしいでしょう そういう意味では新しい技術を否定しません

だから映画というのはね、どんなフィロソフィーでも

ファンタジーも撮れれば、純文学も撮れる

このフィロソフィーを一番魅力的に、今の時代の人たちに伝えるためには

どういうジャンルを選ぶのかと

そこからちゃんと選ぶといいわけで

今はジャンルから選ぶ人が多い そうすると危険です

無理やりフィロソフィーを後ではめ込んじゃうから

歴史で間違えて伝えてしまうから

だからまずフィロソフィーありき

ナレ:誰もが体調を心配する中、講義は3時間を超えました

(カンペのような紙を持ってくる人が来た

大林:このままもうちょっと続けていい?

ナレ:それでも伝えておきたいことがありました

(うなずく学生たち

最後になりますが、うちの親父の医者がこんなこと言ってました

「お父さんは、世の中に医者がいなくなることを願っている

だって、世の中の人がみんな健康で、平和で、幸せだったら医者なんかいらないだろうと

そういう時代が来るように、お父さんたちは医学の道を志しているんだ」

同時にそのことは親父の言葉を借りれば

もし、今日、空があったかくて、草原がきれいで、家族もみんな健康だったら

その草原で家族みんなで青空を眺めて横たわってっていたほうが幸せだよね

映画なんかいりませんよ

だから、そういう映画なんかいらなくなる時代が来るまで

僕は人々に伝えるべきものを伝えるんだと

そういうのが僕のフィロソフィー アイデンティティ

僕がここにいる意味 僕が映画を作る意味はそこにあるよと

草原に行って、家族みんなで肌寄せ合って青空を見つめようという時代が来るためにこそ

一番役立つのは映画であるという、映画の尊厳と、美しさをどうか信じて

その続きをやることが大事なんです

130歳ぐらいまでは映画を作らないと黒澤さんや、溝口さんや、、、に申し訳ないなと思って

せいぜい長生きして映画を撮り続けます

もし僕にやれないことがあったら、どうか続きをやってください

僕がびっくりするような素晴らしい映画をこしらえてください

皆さんにお願いして「最後の講義」というお話とさせていただきます

ありがとうございました

(I love you のサインをして 映画の看板にも会釈 帽子を取って去る

<講義後の学生の感想>

法学部男性:

本当に感動しました 映画に対する情熱、熱意が伝わりました

平和とか、平等とか、みんなが幸せになることを意識して作りたいなと思っていたので

本当に共感して自分の行ってる道は正しいのかなって

文学部女性:

もっと誇りをもって、大切にして、ジャンルとか決めずに

気になった映画はどんどん観ていきたいと思います

文学部男性:

「いつか映画がなくなってもいいかもしれない」とおっしゃっていたのはちょっと衝撃的でもあり、

確かにそうなる事って幸せかもしれないなと感じたのは初めてでした

グラフィックデザイン学科男性:

大林さんの考え方をどんどん受け継いでいきたいと思いますし

それと同時にやっぱり技術も変わっていきますし

旬や時代とかも変わっていく中で 今日聞いたような話をもっともっと

深く掘り下げて伝えていけたらいいなと

そういう人間になれるように頑張っていきたいと思います

「君たちへ 君たちは僕の未来です 未来の平和を期待します 大林宣彦」