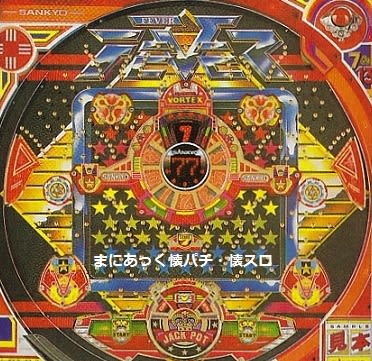

1990年(平成2年)に三共から登場した現金機デジパチ「フィーバーボルテックスII」

★賞球…7&13

★大当り確率…1/240

★センターに円盤式ルーレット、その中心に2ケタドット

★図柄

・ルーレット…0~9(10通り)

・左デジタル…0~9、J、K、L、M、P(15通り)→英文字はハズレ図柄

・右デジタル…0~9、J、K、L、M、P、H(16通り)→英文字はハズレ図柄

★大当り図柄…0~9の3つ揃い(10通り)

★最高10ラウンド継続

★出玉…2000~3000発(勿論、それ以上もそれ以下もある。オマケのクギ調整で変化)

(コチラは、別Verのメラ(セル))

前回、平和「アクティブ」を取り上げた際、ルーレット式デジタルのくだりで、本機を引用した。

で、当ブログの「過去記事」をリンクしようとしたら、記事未作成だった事に気付いてビックリ。

もう、ずっと前にアップしたつもりでいたので、今回、慌てて記事作成に至った次第だ。

本機は、1990年秋に出会って以来、その魅力に取りつかれて打ち込んだ、思い入れある機種である。言わずと知れた、強力な「保留連チャン」が最大の特徴。

大当り時、特定のタイミング(チャンスタイム=5.6秒以内)で始動チャッカーに入賞させれば、点灯した保留玉が「約1/2」の高確率で連チャンした。その為、普段から保留ランプに「空き」を多く作っておくのが有効だった。

「ルーレットとドット」という特徴的なデジタルに加えて、こうした「連チャン」と「技術介入性」がファンの心を掴み、本機は同年の大ヒット機種となった。

さらに、体感器や腕時計を使った、大当り直撃の攻略法も生まれた。但し、コチラは、明らかに機種の「設置寿命」を縮めたので、腕時計はともかくとして、体感器ネタについては、一般ファンの私からすれば、歓迎できない動きだった。

ボードゲーム「人生ゲーム」を思わせる、円盤型ルーレット(ダイヤル式電話も彷彿とさせた)。その中心に、小さな2ケタの赤いドットデジタル。この組み合わせが、本機の大きな外観的特徴だ。

シンプルな3ケタデジタル(ドットや7セグ)が主流だった当時、その独特の「面構え」に、グイッと引き込まれた事を思い出す。

始動チャッカー入賞で、まず、外周の円盤ルーレットが回転。高速で時計回りを続けるルーレットが「0~9」の何れかの数字で止まると、次いで、左ドット→右ドットの順で停止する。

ルーレットはステッピングモーターではなく、普通のモーターを使用。その為、レクサスシリーズのドラムアクションとは異なり、ひたすら「高速回転→即停止」の単純な動きを繰り返す。

また、「折角なら、ルーレットが最後に止まる方が良かった」との批判があった事は、前記事でも触れた通り。

まぁ、正論とは思うが、私自身は、むしろ「右デジ停止が最後で良かった」と思っている。

リーチ時に右デジがスロー回転した後、「ブレーキ」がかかって超スローに切り替わり、直後に大当りする一連の流れが、何とも気持ち良かったからだ。

ブレーキがかかるタイミングは、最終停止の1コマ前と決まっており、超スローの瞬間、当否を察知できた。初当りの時も連チャン時も、この一瞬に脳汁がドバっと吹き出したのだ。まさに、「刹那の興奮」といえよう。

※余談だが、当時のデジパチは、リーチが掛かって、僅かな間で当否が決まる仕組みだった。今のように、「一旦停止→再始動→一旦停止→再始動→ハズレ」のように引っ張ることもなく、当りもハズレも、ノーマルリーチからズバッと一発で決まる。この「潔さ」が大きな魅力だった。最近の世情を見ると、「往生際の悪さ」が各所で目立つが、リーチアクションの変遷と何か関係あるのだろうか…。

また、ルーレットの目が「0~9」の10通りしかなく(ハズレ図柄なし)、他機種よりリーチが多い特徴もあった。「眠くなるようなバラケ目の羅列」(田山幸憲プロ風)に悩まされない点も、最初にルーレットが止まる「利点」ではなかったか。

(「ハズレリーチが煩わしい」との反論もあろう)

大当りすると、盤面下部のアタッカーが開放。円型フォルムで、「桃太郎の桃」の如く、上部がパカッと左右に開く(割れる)のが面白い。最大10ラウンド継続となるが、各ラウンドでアタッカーのVゾーンに入賞しないとパンクする。

(ドットに出る「V」マークも、味わいがあって好きだったな…)

アタッカー開放時間は約21秒。自身の経験では、平均で2700発程度。オマケ次第で3000発(以上)出る事もあったが、無制限の店やボッタ店では、オマケの釘が異様に悪く、2000発を切るケースも。

先述した通り、本機の最大の特徴が、大当り後の「保留玉連チャン」である。

しかも、特定の打ち方をすれば、連チャン率を大きくアップできた。

その方法は、いたってシンプル。通常時、4つの保留ランプを極力つけないようにする。保ゼロがベストだが、時間効率を考えれば、保2まで点灯させても問題ない。

大当りになったら勝負。正確に言えば、大当りする「直前」からが勝負となる。

右図柄が揃った直後、ドット画面に「◇ 大当り スタート ◇」のメッセージが流れる。これが「チャンスタイム」の5.6秒で、この間に始動チャッカーに入賞させれば、点灯した各保留玉が、約1/2(51%)の確率で連チャンした。

したがって、チャンスタイム中に保留を多く点灯させれば、それだけ連チャンし易くなる。

まぁ、5.6秒で打ち出せる玉はせいぜい「8~10発」。成功しても「1個点灯」が多く、2つ入れば御の字という具合だった。もちろん、甘釘で運が良ければ、それ以上入る事もあったが。

但し、チャンスタイムの5.6秒は非常に短い為、大当りしてから打ち出すと、タイミングが遅れて、保留点灯に失敗するケースが多発した。また、慌てて打つと、「玉突き」の危険もあった。

なので、リーチ時は、スロー回転する右デジの動きを見て、大当り手前6コマから、フライング気味に打ち出す。もちろん、ハズレリーチの時もあるが、うまく当れば、チャンスタイムを最大限活用できる。ここまでフライングしても、保留が1個も点かないケースが多かった訳で、本機の連チャンには、「ヘソが甘い事」も重要な条件だった。

チャンスタイム中の点灯に成功しても、連チャン率は約5割で、必ず連チャンする訳ではない。2個入れた玉が両方「スカ」の場合もあり、最後まで油断できなかった。

なお、大当り毎にチャンスタイムは有効だから、うまくいけば、ダブル、トリプル、フォース…と、連チャンが伸びる事もあった。この爆発力も、本機の大きな魅力だ。

因みに、当時の攻略誌の実験(完全単発回し、チャンスタイム中に手入れで4個追加)では、「必勝ガイド誌」が61連チャン、ライバルの「攻略マガジン誌」が45連チャンを、それぞれ記録。

当時の実戦ホールで強く記憶に残るのが、小田急線・向ヶ丘遊園駅北口の「ニューギンザ」(現「GINZA P-style」)と、地下鉄丸の内線・四谷三丁目駅の「タイガー」(現存)である。

ニューギンザは、当時、通い詰めたホールの1つ。当時、小田急線で読売ランド前から新宿に出て、山手線で高田馬場駅まで行き、直通の学バス又は地下鉄で大学に通っていた。しかし、講義のない日(サボった日も多いが)や帰宅時、パチ屋の多い向ヶ丘遊園駅で途中下車して、北口の3軒(ニューギンザ、銀座ホール、銀座スター)と南口の2軒(プラザ、ぱちんこ遊園)を、よく「ハシゴ」した。中でも、ニューギンザは好みの機種が多く、足繁く通った。

本機がニューギンザに新台導入されてからは、暫く客付きが良くて、店に寄っても立見ばかり。その後、釘がシマるにつれて、空き台もチラホラ出始めた。「シマる」といっても、「2.2円」換金なので、都内よりクギは甘めだった。

そんな中、90年12月にこの店の新装開店があり、スロではコンチI、デジパチではキャスター、マーブルX、マジックセブンD、フィーバーフラッシュIなどが入る。

一方、旧台ボルテックスのシマは、新装後の客付きはイマイチ。だが、入口近くの一台のヘソが、やたら広いままの事に気付く。

因みに、当時の設置状況(1990年12月)を見取り図にすると、こうなっていた。

JC=ジェットカウンター(スロ用)

ニューギンザ、1990年12月当時の設置機種…マーブルX(奥村)、マジックセブンD(大一)、FレクサスIVD(三共)、FフラッシュI(三共)、ドリームX(奥村)、エキサイト麻雀5(ニューギン)、FボルテックスII(三共)、キャスター(マルホン)、ビッグポーター(マルホン)、ターゲットI(三共)、ジャスティ(西陣)、マジックカーペットI(三共)、うちのポチI(三共)、演歌道I(三共)、ディスクジョッキー(大一)、コンチネンタルI(瑞穂)、ベンハー(大東音響)

(区民館通りの正面から見て、手前は全てデジパチ、右奥が一発台、景品カウンター前がハネモノ。左端がパチスロのシマ。ボルテックスは右端、キャスターの向かい。ベンハーのシマには、翌年リノが入った。コンチIでバイト料をやられて、残りが小銭だけになった時、ダメ元で、一発台「ターゲット」のカド台に座ったら、100円で大当り穴に決まった事もある。景品カウンター側の裏口では、スロのモーニング狙いで毎朝行列を作った。

その「甘ヘソ台」を一週間ほど追ったら、結構な勝ち額になった。なので、私は新台時よりも、ちょっと後の年末に、本機でいい思いをした。但し、翌年初頭からは、一気にシブ釘化。

一方、四谷三丁目の「タイガー」は、大学の講義が終わり、書店のバイトが始まるまでの「時間潰し」に、よく利用したホール。

授業後、早大正門前から「早81、渋谷駅東口行」の始発バスに乗る(停留場の前には書店があったが、店名を失念。今は跡形もない)。河田町の東京女子医大やフジテレビ本社(当時)の前を通って、食品デパート「丸正」の前の「四谷三丁目」停留所で降りる。

そこから夕刻のバイトまでの空き時間を、件のタイガーや近くの「リボン」でよく過ごした。

タイガーは1Fがパチ、2Fがスロ。等価交換で、クギはかなりシブかった。

しかし、デジパチのオマケチャッカーは良く、1回当れば2600~2700発出て、1万円以上になった(地下が換金所だったかな…)。

で、そのタイガーで頻繁に打っていたのが、FボルテックスII。もちろん、ヘソはガチガチ。

しかし、運良くチャンスタイム入賞に成功すれば、連チャン毎に2万、3万と収支は上がる。

バイト前の短時間でチョチョイッと稼ぐには、打ってつけの環境だった。

そして、このボルテックスのシマには、毎回、同じようなメンツが陣取っていた。若者ではなく、地元の常連風オヤジが数名。結構なコワモテもいたが、皆、話せばいい人だった。

そんなオヤジ客の横で大当りさせると、決まって、「今、チャンス(タイム)で入った?」と聞いてきた。コチラが「2コ入りました」なんて返事すると、「良かったな、連チャン確定だ」と、我が事のように喜んでくれる。それがスカれば、オヤジも顔をしかめて口惜しがる。

お互い素性は知らないが、あの頃のホールの中には、こうした妙な「連帯感」があったと思う。

遊園をネジロにする地元学生(明治、専修の学生が多かった)に混じって「一匹狼」で勝負したニューギンザと違って、タイガーでの等価勝負は、クギはキツいが、心はゆったりしていた。

なお、その他の店では、新宿・歌舞伎町、旧コマ劇前の「ラスベガス」(閉店)や、新宿西口・大ガード前「ニューミヤコ」(閉店、現「カレイド」)などで、ちょいちょい本機を打つ機会があった。

まぁ、新宿なのでクギは推して知るべしだが、ニューミヤコは、割と良心的な営業をしていた。

★連チャンシステムについて

本機の大当り判定には、3つのカウンタ(A、B、C)を使用。

Aはルーレット用(0~9)、Bが左デジタル用(0~14※)、Cが右デジタル用(0~15)。

※「0~239」の240コマだが、必ず16コマおきに進む為、実質「0~14」の15コマ。

Aが1周するとBが1コマ、Bが1周するとCが1コマ進む。A・B・Cは、ケタ上がりの関係。

乱数Aは出目ではなく、ルーレットの「回転時間」を制御・決定。(既定の回転時間に、Aの時間分を加算する)。但し、停止位置が決まれば、その時の停止出目(0~9)も、自ずと決まる。

(ルーレットの停止図柄は、内部の光センサーで確認)

Aで決まったルーレットの停止図柄に、乱数Bの値(15通り)を加算して、左出目を決定。

同様に、ルーレット停止図柄に、乱数Cの値(16通り)を加算して、右出目を決定。

大当りは、「B=C=0」の時に発生。つまり、B、Cが共に「0」の場合。Aの値は不問。

(但し、Aは大当り出目決定カウンターを兼ねる)

当時のデジパチは、保留消化後、空きの保留エリアには、古い乱数が残る設計であった。

一方の本機だが、コチラの空きエリアには、なぜか必ず、「0」が強制的に書き込まれる仕組みになっていた。

これは、従来機にない手法で、連チャン打法を編み出す攻略誌の「裏」をかいた感じもする。

(当時は、保留全灯→全消化で、保4の空きエリアに入った大当り乱数を、保1~保3にコピーする連チャン打法や、ドンスペやレクサスの朝一単発打法などが有名)

だが、本機の連チャンシステムは、「必勝ガイド」誌の解析担当者・クマちゃん先生(大熊氏)が、実機を入手後、たったの30分で見抜いた。

空きの保留エリアには、乱数A、B、Cのいずれも「0」が書き込まれる。つまり、本機では、保留ランプが消えた箇所には、古い乱数ではなく、必ず「0」が入っていた訳だ(朝一に限らず)。

通常は、保留ランプ点灯の瞬間、新たに拾った乱数を保留エリアに「上書き」する。しかし、本機は、大当りメッセージがドットに出る5.6秒のチャンスタイムは、作業量が一時的に増える為に、乱数の上書き処理を失敗し易い。

失敗した場合、空エリアに入っていた「0」が生き残る為、「B=C=0」となって連チャンする。

但し、作業量は5.6秒の中でもバラつく為、上書きしづらい時間帯と、上書きしやすい時間帯に分かれる。それらのトータルの「上書き失敗率」(=保留連チャン率)が、約50%ということだ。

もし、5.6秒中、特に上書きされにくい特定のタイミングが見つかれば、大きな攻略に繋がったかもしれない。

なお、連チャン時は、ルーレット出目に対応する乱数Aの値も「0」となる。つまり、連チャンする時のルーレットの回転時間は、必ず同じ長さになるのだ。なので、連チャンする場合、前回のルーレット停止位置から、次回出目(連チャン時の大当り出目)の「先読み」が可能であった。

具体的には、連チャン時は、前回ルーレット出目に対して、「+2」又は「+3」の位置で止まる。

例えば、「5」で大当り後、保1でルーレットに「7」又は「8」が止まれば、連チャンが期待出来る。リーチが掛かれば、なおさらである。

同様に、保2のルーレットが「3」だった時、次回転で「5」か「6」がルーレットに出ればアツい。

★体感器、腕時計を使った大当り直撃法(ルーレットと右出目を揃える方法)

ルーレットと左デジタルに対応する乱数(A、B)は高速で狙えないが、右デジタル用乱数Cは、周期が約4.8秒※と遅く、外から狙う事ができた。「16コマで4.8秒」だから、1コマ=0.3秒。

※乱数Aの移行速度から計算したCの周期は「4.9152秒」。4.8秒よりは、やや長い。

右出目は、ルーレットの出目にCの値を加算して決まるが、前回の乱数Cが「0」とすると、周期である4.8秒後のCの値は、前回と全く同じ「0」となる。これは、Cが「0」以外でも同じだ。

したがって、ルーレットの出目に拘らず、Cの値が同じなら、ルーレットの出目と右出目の「差」も、やはり同じになるのだ。

この差を利用した「体感器攻略」が発覚したのが、91年の初頭であった。

手順は、まず「4.8秒周期」の体感器(0.6秒の8拍刻みなど)を用意する。ホールで打ち始めたら、任意のタイミングで始動チャッカーに1個入賞させる。出目を見て、ルーレットと右出目の「差」を確認する(ルーレットが「3」で右出目が「5」なら、その差は「+2」)。また、チャッカーに入賞したタイミングも、同様に把握する(0.6秒の8拍刻みなら、何拍目に入ったか)。

もし、この時の差が「+2」なら、乱数Cの値が「2」だった事になる。したがって、4.8秒周期で同じ位置を狙う限り、永久に両者の差は+2のままで、大当りは来ない。ここで狙うべきは、「C=0」となる箇所だ(ルーレットと右出目がゾロ目になる条件)。

先述の通り、乱数Cのカウンターは16コマ(右図柄の数と同じ)で、1周=4.8秒。つまり、図柄1つが「0.3秒」刻みである。

という事は、周期ポイントより0.3秒遅く拾わせればCの値は1増え、逆に0.3秒早く拾わせれば、1減る。

したがって、Cを現在の「2」から「0」にする為には、把握したポイントよりも2コマ分、つまり0.6秒早めに拾わせれば良い訳だ。

これは、ちょうど体感器の「一拍分」に当るから、前回のタイミングより1拍早く拾わせれば、「C=0」となって、ルーレットと右出目がゾロ目になる。

かくして、ルーレットと右出目をゾロ目で揃えたら、そのポイントを把握して、ひたすら4.8秒周期でチャッカーを狙う。後は、左デジタル用乱数が「B=0」になれば、大当りとなる。

さすがにBまでは狙えないが、Bは実質15コマしかないから、タイミングをいったん掴めば、あとは「1/15」の高確率で大当りがやってくる。

但し、周期はピッタリ4.8秒ではないから(計算では4.9152秒)、時間が進めば進むほど、体感器との「ズレ」が生じる。そのズレを適宜把握・修正すれば、体感器攻略は完璧となる。

さらに、体感器の代りに、秒針付きの腕時計を使った大当り狙いも可能だった。

これは、「4.8秒」周期を約5秒周期とみなして、秒針が5秒進む毎に、1区切りとするもの。

やり方も体感器と同様、チャッカー入賞の瞬間の秒針の位置と、ルーレット出目と右出目の「差」をチェック。後は、その差に応じて、ルーレット=右出目となるタイミングを割り出す。

ゾロ目ポイントを掴んだら、そこを基準に5秒刻みで打ち出せば、体感器がなくても、大当りを狙う事ができた訳だ。

但し、4.8秒と5秒では0.2秒の差があり、5周期で1秒のズレが生じるから、5周期=25秒経ったら、「-1秒」の修正を加える必要があった。

しかし、時計でズレを修正するのは骨が折れた為、秒針2回り=2分を1単位として、この2回りを5つのゾーンに分けて、ゾーン毎に打ち出すポイントをずらす「技」が考え出された。1周目と2周目の違いは、分針が「奇数分」か「偶数分」かで識別する。

なお、2分を1単位としたのは、「2分=120秒」が、ちょうど4.8秒の周期とピッタリ重なるから。

(120÷4.8=25)

こうして、「C=0」から遠いタイミングで打つ無駄を省けば、大きな投資の節約になった。

体感器より遥かに労力は多いが、体感器と無縁の一般ファンや、「体感器お断り」の店(まぁ、ほとんどの店がそうなるが…)で打つ人間にとっては、かなり有効な手段といえた。

ただ、上記の攻略は効果が高く(攻略会社が、ガイド誌の記事をもとに高値で売り出した程)、冒頭でも書いた通り、結局は「ヘソの激締め→撤去」という、哀しい流れを作ってしまった。

まぁ、間もなく新要件機が登場して、オマケチャッカーデジパチ全般が終焉を迎えた訳だが…。

ボルテックス好きだった私は、平打ちでも十分楽しかった本機が、体感器ネタで一気にシブ釘→撤去となり、設置寿命が短くなった事には、残念の一言である。

★本機の新要件版…「フィーバーボルテックスSP」

賞球7&15。大当り確率は、破格の1/144。新要件機だが、10ラウンド継続で、出玉は約1400個と少ない。九州を中心に設置されたが、都内でもごく一部に導入。当初は連チャン機か不明とされたが、福岡市の某店や都内・西小山の某店の実戦データから、「保1連チャン機」と確認された(連チャン率は約1/8。但し、無差別連チャン機。チャンスタイム攻略は無効。)

★布川敏和主演のVシネマ「パチンコ・グラフィティ」(1992年)では、松澤一之演ずるサラリーマンが、石塚英彦演じる店員とグルになり、不正基板で連日大当りさせるシーンがある。

その時、初日にタコ出ししたのが「パールセブン」(マルホン)、その翌日に爆裂させたのが本機だった。角台でドル箱をガンガン積み上げる様子に、藤田敏八演じるジグマプロが、「あーあ、盆と正月だ」と言えば、「クリスマスも来ますよ~、ほら来たクリスマス、おーい箱持って来い!」と、悦に入るリーマン。結局、深夜の「仕込み」が店長にバレたグルの店員が、ダッシュで店から逃げ去るという、何とも香ばしいシーンであった。