★文末に「追記の追記」アリ(2014.2.14)

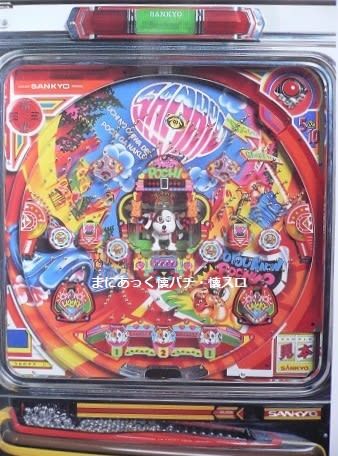

三共「うちのポチI」(1990年2月登場。賞球オール13。最高8R継続。旧要件ハネモノ)

三共「うちのポチII」(1990年3月登場。賞球5&10。最高8ラウンド継続。旧要件ハネモノ)

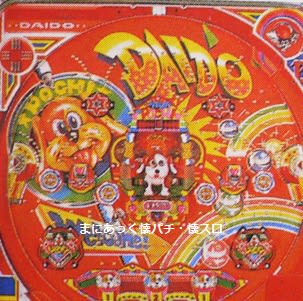

(参考)大同から1990年に出た「うちのポチ」(賞球…オール13)

愛嬌たっぷりのポチの顔が、何とも懐かしい。ハネは、ポチの大好物「骨付き肉」。

おジョーズランド、たぬき丼、まねき猫、カニゴン、たこべぇ~…同時期には、動物(生物)キャラのコミカルなハネモノが各地で活躍した事も思い出す。

名前はポチでも「女の子」。両耳の赤いリボンが可愛らしい。かつて、三共のパチンコCD「ザ・パチンコ・ミュージック・フロム三共II」(1991年)のライナーノートで、開発部のF田氏が「ポチは女の子です」と明言。また、ポチの「生みの親」とされる女性開発部員のM橋女史も、1991年の某・TVパチンコ特番インタビューにて、「ポチは女の子」と明かしている。

この役物やゲーム性が幅広い年齢層に受けて、当時の人気機種となった。可愛らしい犬キャラを使って、オヤジ臭いパチ屋に若い女性ファンを取り込もうとした三共の戦略は、見事に成功した。

ポチといえば、故・田山プロが池袋「S店」(西口「山楽」)の地下フロアで追っていた台でもある。「7月25日曇り、今日はポチが良さそう。388番、501番、505番、513番など、このシマにはまだ脈ありが何台か残っている。ハテ、どれを打ったものか?」(「パチプロ日記」)という、90年当時の朝イチ台選択の描写も懐かしい。

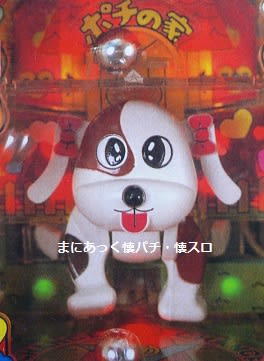

ポチの耳…やはり、これがゲーム性の「肝」であろう。通常時にハネが開くと、下を向いていた両耳(画像参照)が、一瞬だけ上昇して「水平状態」になる。耳が下向きの時にアプローチした玉は、大抵ポチの両サイドを落下してハズれる。一方、水平な耳に拾われた玉は、「ポチの家」と書かれた背後の穴を通って落下した後、役物奥から再び現れて両足の間をくぐって手前に直進する。これが、定番のV入賞パターンだった。だが、耳が水平になるのは一瞬で、V入賞は楽ではなかった。

さらに、クセ悪台だと、ポチの足がバタバタと動く際、足の間をくぐった玉が足にぶつかり、直進せずにVを外すという悔しいパターンもあった。たまに、こういった「足クセ」の悪いポチがいたのだ。見た目では判りにくいが、静止時に両足の間隔が「狭く」見える台は、この危険があったと思う。

一方、ポチの耳が拾わなかった玉も、ポチの両脇から落下した際に、左右に動く「シッポ」に当って進路が変わり、下段ステージを斜めに転がってVに入ることもあった。また、入賞時の玉の勢いが強いと、下段ステージで不規則に跳ねた玉が、役物の壁に当って意外なV入賞を果たした。さらに、複数の玉が役物に同時入賞すると、玉同士がぶつかって一方がVに飛び込んだりした。まさに、「アナログの妙」といえる動きであった。

大当り時にポチが足やシッポや顔をバタつかせて「キャンキャン」と鳴く瞬間、実に愛嬌があった。

大当り中の貯留はない。ラウンド中盤までポチの両耳は下がったままで、耳のアシストもない。ただ、大当り中は「シッポ」が絶えず左右に動いており、ポチの脇から落下した玉が、シッポに当って角度を変えて、Vに入るパターンも頻発した。

ハズレ玉7カウントまたは16回ハネ開放後に、ポチの耳がようやく上下運動を開始する。この時、耳が水平で停止した状態が、通常時よりも圧倒的に長くなる。こうなると、ヤクモノ内の玉が耳に拾われ易くなって、足の間をくぐってV入賞する「黄金パターン」となりやすい。本機の継続率が良好だった原因は、このラウンド後半の耳の動きにあった。

ただし、ハズレ玉7カウント後も普通に打ち続けると、耳が水平になり切る前に8個目、9個目の玉を拾ってしまい、パンクの恐れがあった。これを防ぐため、7個目の玉がハネに乗った瞬間に打ち出しを停止して、耳が上がりきってから打ち出しを再開、という小技も利いた。もちろん、16回ハネ開放後にこの技を使うと、パンクに直結するので厳禁である。

まぁ、本機のゲーム性は、ざっとこんな感じだろうか。今回はテーマが別にあるので、それほど突っ込んだ解説はしない。ひと言加えるならば、本機の役物の原点は、明らかに同社の先行機「ロボスキー」(1987年)であろう。足の間を通った玉が直進してV入賞…まさに「先輩」譲りの動きである。また、ロボスキーにも、大当り中にV継続率をアップする「止め打ち攻略」が存在した。「ロボスキー→ポチ」と続いた役物の流れは、1992年の「オロチョンパ」(河内家菊水丸の新要件ハネモノ)にも引き継がれた。

さて、前フリはこの辺にして(←長い)、メインテーマである「ポチI」と「ポチII」のゲージ構成の違いについて考察する。

なお、この両機種は賞球数やBGMも違うが、今回は「ゲージ」の相違点に絞って考える。

冒頭紹介した通り、「うちのポチ」には、賞球オール13の「I」と、賞球5&10の「II」が存在した。

前者は「出玉が多く波荒」、後者は「出玉は少ないが低投資で遊べる」というタイプだ。

ポチIは初当りがキツいので、1度大当りしてもすぐに飲まれ易い。それでも、短い間隔でVが来れば3000発の打ち止めもスムーズに行った。賞球オール13なので、よく鳴く台はVが来なくても玉持ちは良かった。

一方のポチIIは、確実に初当りを重ねて、ジワジワと玉を増やす展開が持ち味。ただ、チャッカーの賞球が5個の為に、通常時の玉持ちにやや難点があった。

当時の行動範囲でみると、賞球オール13の「I」の方が設置は多かった。新宿界隈では西口大ガード「ニューミヤコセンター」や花道通り「コスモ」、コマ劇前「オデヲン」、それに西武新宿駅近くの「日拓IV」などにポチがあったが、全て「I」の方だった。

また、小田急沿線でも登戸駅前「いろは」、向ヶ丘遊園駅南口「ぱちんこ遊園」、北口「銀座ホール」「ニューギンザ」のポチは、いずれも「I」だった。また、百合ヶ丘駅北口「パーラー百合ヶ丘」にも、「I」が1シマ並んでいた(背中のシマはビッグシューター)。

一方、授業終わりに山手線で巣鴨に出ると、とげぬき地蔵(高岩寺)のある「地蔵通り商店街」を進んで左手に、「スター」という古臭いパチ屋があった。入口ドアに「STAR」と青く書かれた小店には、賞球の少ない「ポチII」があった。同時期、地蔵通りを入ってすぐ右手に「20世紀」という香ばしいパチ屋もあり、「もちあげ隊」や「道路工事I」などが並んでいた。

また、小田急相模原駅の北口「パチンコ中銀」には、「マッハシュート」「ドッカン島」「ミスターフォール」といった西陣の人気ハネモノと共に、ポチIIが頑張っていた。

そんな感じで、当時は「II」より「I」に馴染みがあったが、両者を打ち比べてよく思ったのが、「I」はなかなかVに入らず苦労するが、「II」は初当りがスムーズに来やすい、という事であった。

共通の役物を持つ二機種を打って、なぜこういった「差」を感じたのだろうか。

確かに、「I」と「II」は賞球数が異なる為、そのまま「釘」の差となって現れた。オール13で出玉が多い「I」の釘はシブく、5&10の「II」は甘めの調整となりやすい。ナキが良く玉を頻繁に拾う「II」の方が、当り易く感じるのも当然のことだ。

しかし、それだけではない「何か」があったようにも思われる。「ポチI」の甘釘台(開放台)を打った時に、いくら玉を拾ってもVを嫌うジリジリした展開で、苦労した経験が少なくない。一方、「ポチII」を打っていて、「I」ほどVに嫌われた記憶はない。

まぁ、単に「打ち込み量の差」といえばそれまでだが、もしかすると「ポチII」には、「I」よりもV入賞し易い「秘密」があったのではないか。

そんな事を今更振り返るうちに、両者は「ゲージ構成が異なる」ということを思い出した。

ひょっとして、このゲージの差は、そのままV入賞率の差となって、現れたのではないか?

という事で、今回は、ポチIとポチIIのゲージが異なる箇所を観察した。

(1)始動チャッカー(オトシ、ヘソ)付近

これは、13個戻し「ポチⅠ」のチャッカー部分だ。主な着目点は、A(ハカマ)、B(ヘソ誘導釘)、C(ヘソ付近)、D(ハカマ脇)の4か所である。

「I」と「II」を見比べると、始動チャッカー付近では、上記の4か所に違いが見られる。

それでは、5&10戻しの「II」のチャッカー付近も見てみよう。

さて、両者の違いが、お判りだろうか。

まず、Aのハカマだが、「II」は7本で出来ている。一方の「I」のハカマは6本。「II」の方が一本多いので、ハカマが長い。つまり、ハカマを通過した玉が左右にブレず、安定してオトシ(1チャッカー)に入り易いのは、ハカマが長い「II」の方だといえる。

次に、Bのヘソ誘導釘を見ると、「II」は斜めに4本釘が打ってある。一方の「I」は2本。明らかに、「II」の誘導釘は上部の受けが広く、センター方向に玉を運んでくれるゲージ構成である。つまり、「II」は2チャッカーがに入りやすい元ゲージといえる。

さらに、Cのヘソ付近では、「II」はヘソ三角釘の上部と両側が、それぞれ二本釘で囲まれている。一方、「I」のヘソは、上から「4本―3本―2本」(計9本)のオーソドックスな平行配列だ。やはり、「II」の方が、誘導釘から来た玉がヘソに向かい易い釘配列であろう。

ちなみに、Dのストレートも、「II」が5本、「I」が4本と違いがあるが、この差が実践でどういった違いを生むのかは、よく判らない。

こうしてみると、やはり「ポチII」の盤面下ゲージは、「ポチI」よりも始動チャッカーに入り易い配列のように感じる。

もちろん、店が要所の釘をシメてしまえば、いくら「II」とはいえ、ナキが悪くなって回収台と化すのは当然である。だが、元々のゲージ構成を見る限り、「II」の方が甘いように思われる。

また、ポチは1チャッカー(オトシ)入賞時よりも、2チャッカー(ヘソ)入賞時の方が、タイミング的に玉が耳に乗り易い特徴を持つ。ゲージ上、よくヘソに流れるポチIIの方が、ポチIよりもV入賞率が良いというのも、これで頷ける。

ただ、これはあくまでも両機の「チャッカー入賞率」の違いである。純粋な「ゲージ構成」の差が、役物内のV入賞率を左右する秘密が、他にもあるのではないか。

では、次に盤面上部に目を移してみよう。

(2)役物左サイド

これは、13個戻し「ポチI」の役物左サイド。着目点は、A(風車の上)、B(風車左側)、C(天横入賞口付近)、D(風車下の3本釘)、E(左肩チャッカーのヨロイ釘・右)、そして円で囲んだFの部分(寄り釘3本)の計6か所である。

それでは、同様に「ポチII」の役物左ゲージも見てみよう。

「I」と比べると、この付近の「II」の釘配列も、要所で微妙に異なることが判る。

「II」の場合、風車真上のAに「一本釘」がある。一方の「I」には、一本釘がない。電飾のプラスチック風車は調整不能だが、その上の一本釘を左右(上下)に振れば、谷釘から来た玉の挙動も大きく変わる。これは重要な差と言えるだろう。余談だが、「I」と「II」では、電飾風車のデザインも違う。

次に、風車の外側を見てみよう。Bの部分に注目して欲しい。「I」には存在しない筈の釘が、一本余計に打たれている。この釘があると、谷釘を通ってAから風車の外側に逃げた玉が、再び役物方向に戻るケースが増える。「敗者復活釘」とでも言おうか。ハネに拾われるかは微妙だが、始動チャッカー方向に戻るだけでも、打ち手有利に働く釘である事は疑いない。

Cの天横入賞口付近はどうだろうか。「II」の場合、下側の命釘は1本のみである。一方の「I」は、下側命釘の下に、もう一本別の釘がある。この一本釘は、役物へ近づいた玉を外に弾く役割も果たす。つまり、「I」の方が、役物入賞をガードする邪魔な釘が、左右で一本づつ多い事になる。

Dの風車下にある3本釘(道釘)に着目すると、風車と道釘の距離が、「II」と「I」では少々違う。「II」は風車と道釘の距離が近く、「I」は風車からやや離れた場所に3本釘がある。風車と道釘の間隔が狭い「II」は、風車から落下した玉の勢いを保ちやすい。つまり、スピード(勢い)のついた玉が役物に向かうのは、「II」の方であろう。

Eの肩チャッカー上部(ヨロイ釘)を見ると、「II」ではヨロイ釘が均等に6本並んでいて、綺麗な曲線を描いている。一方の「I」は、上から4本目と5本目の釘の間にスキ間がある。こうしたスキ間がある「I」は、綺麗な配列の「II」に比べて、付近を通る玉が不規則に暴れやすいといえる。

最後に、円で囲んだFの寄り釘について。「II」は斜めに2本の釘があるが、「I」では、逆三角形状に釘が3本打ってある。「I」の方が、この部分の釘が一本多い。風車右下に釘が打たれた「I」の場合、風車から落下した玉の勢いが弱まりやすい。つまり、この部分に釘がない「II」は、役物周辺を転がる玉に勢いが付きやすいといえる。

以上、両ゲージの主な「相違点」をザッと観察したが…

こうしてみると、「ポチII」の場合、玉の勢いを殺す役物周辺の釘が、「ポチI」より少ない事が判る。

必然的に、役物入賞時の玉のスピードも、「I」と比べると「II」の方が速くなるだろう。勢いよく役物に飛び込むケースが、必然的に増えるということだ。

では、勢いよく、スピードに乗って役物内に飛び込む玉には、どんなメリットがあるだろうか。

それは、次の2点に集約されるだろう。

(1)通常よりも、ポチの耳に拾われ易い

ポチの耳は、ハネが開放した直後に一瞬だけ上昇して「水平状態」となる。「直後」なので、ノロノロと役物に入った玉では、すでにポチの耳が下がった状態となり、耳に乗るチャンスが少ない。一方、玉に勢い(スピード)があれば、ハネから耳まで短時間で届くので、それだけ耳に拾われる機会も増える訳だ。Vのチャンスが少ない1チャッカー入賞時でも、V入賞率は大きくアップする筈だ。

(2)役物内で不規則にバウンドして、Vに飛び込み易い

耳に拾われなかった玉は、ほとんどがポチの両サイドから落下後、そのまま左右にハズれる。だが、役物入賞時に玉の勢いがあれば、役物に飛び込んで下段に落下した後、左右の壁に強くバウンドする「力」が残っている。つまり、壁に跳ね返ってから中央に向かうV入賞パターンも、それだけ多く見込める事になる。耳やシッポの力を借りずとも、玉をVにねじ込む勢いが付きやすい、とはいえないだろうか。

このように、ゲージ構成から両者の特徴を捉えると、当時自分が感じた「『ポチII』の方が、『ポチI』よりもV入賞率が高い」との印象は、決して的外れではなかったようにも思える。

まぁ、上記の見解は、かなり独断と偏見に満ちており(笑)、「単なる勘違い」と、軽くあしらわれるかもしれない。とはいえ、かつてお世話になった懐かしのハネモノを、こういった観点から再検証することも、あながち無駄な作業ではないと思う。

★追記★2014.2.12

「マジシャンII」(三共ハネモノ)の画像追加(あいにく白黒だが、ご了承の程を…)

三共「マジシャンII」(1989年登場、最高8R継続、旧要件ハネモノ)

・賞球…7&13(「I」はオール13)

・ハネがウサギの形(「I」は鳥)

・盤面デザインも、「I」とはだいぶ趣が異なる。左サイドには大きな鳥が描かれている。

・チャッカー7個戻しの代わりに、ゲージ構成は「I」よりも良心的。ヘソに流れ易く、寄り釘も甘め。

・役物でIと異なる点…役物のマジシャンは右手に「〇」、左手に「×」の札を持っている(画像参照)。コスチュームの柄も、「I」とは若干異なる。

(追記ここまで)

★追記の追記★(2014.2.14)

マジシャンには、賞球の異なる3機種が存在。

マジシャンIはオール13

マジシャンIIは7&13(上の画像を参照。始動チャッカーに書かれた「7PAY」にも注目)

マジシャンIIIはオール10(画像は、現在捜索中(ただし資料少なく、難航)

※マジシャンIIIのハネが鳥なのかウサギなのかは興味があるので、何とか見つけたいが…

追加情報も歓迎。

(追記の追記ここまで)