10年ぶりの更新です。

現在指導している陸競技部の生徒に日頃のJOGの大切さを伝えようと、自分が競技者時代(高1~大4)の練習日誌を1枚の紙にまとめてみました。

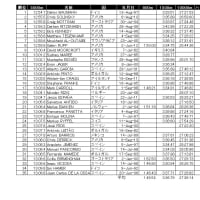

7年分の練習記録を集約して月ごとの走行距離と中距離走(800m~1500m)、長距離走(3000m~ハーフマラソン)の記録の推移を表にしてみました。このデータから以下の3点が読み取れます。

■走行距離の増加と長距離走のパフォーマンスの改善には相関関係がある

■走行距離が増加して1か月〜数ヶ月でフィットネス(体力)が次のレベルにあがる

■高強度トレーニング(インターバルトレーニング)の方法を変更しても、大幅な長距離走パフォーマンスの改善は起きない。

例:

同好会時代 1000m×5 3分切り 5000m最高記録 15分23秒

駅伝部時代 1000m×10 3分5秒前後 5000m最高記録 15分14秒

高強度トレーニング(インタバールトレーニング)のやり方は同好会時代と駅伝部時代では変化があるが、月間走行距離の年平均の増加はわずか。

私の競技経験、指導経験によると、「月間⚪︎⚪︎km走ると5000mは⚪︎⚪︎分台」のような公式は個人差があるように思います。私の場合、月間300km〜350kmで5000m16分台後半、400km〜500kmで16分台前半、600km〜800kmで15分台前半といったところでしょうか。

私は自身の指導歴の中で、月間走行距離200km程度で5000m15分台、月間走行距離300km程度で5000m14分台、といったように比較的少ない走行距離で優れたパフォーマンスを発揮している選手を数人知っています。彼らは大学で走行距離を伸ばし、5000m13分台、10000m28分台を達成しています。こういった選手は少ない走行距離でも優れたパフォーマンスが発揮できる何かを持っています。それは、先天的に恵まれたランニングエコノミー(体型、筋繊維タイプなど)や優れた回復力なのかもしれません。

ここ10年くらいは長距離走であっても短距離選手が行っているような、スプリント、筋力トレーニング、プライオメトリクス、ドリルなどがランニングエコノミーを改善するとされ、一般的なトレーニング手段となっています。

それでも、走行距離を伸ばすことが5000mのパフォーマンスを向上させる有効な手段であることには変わりありません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます