日本三大遊郭だった丸山へ

行こうか行くまいか迷った場所に由来する長崎の思案橋。

長崎に宿泊する時は、たいがい新地界隈(→Mapion)が多いので、

この思案橋まではよく行ってましたが、

その先の丸山は今回初めて行きました。

江戸の吉原、京の島原とともに、

日本三大遊郭のひとつと言われた丸山。

市内に散在していた遊郭を1600年代の中頃に一カ所に集めたのが

丸山花街のはじまり。

全盛期の元禄時代には1,443人の遊女がいたそうです。

遊郭は塀で囲われ、入口には「二重門」と呼ばれる門があったそうです。

その位置に建つ現在のモニュメント。

門の正面には「思切橋」という橋の欄干の名残が残っています。→Mapion

思案橋で迷いを断ち切り、更に思切橋で最後に思い切って、

丸山へ行った場所、ということにちなんで付けられた名だそうです。

丸山へ行く、ということは、相当勇気がいることだったんでしょうかね。

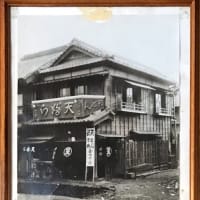

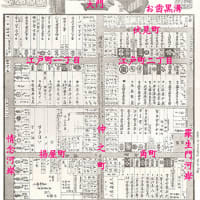

画像はその思切橋の近くにあった解説板の写真。

明治に入ってからのものだそうですが、

丸山の遊女御用達の店が軒を連ねていたそうです。

左に写るたび屋さんの軒先に「山ノ口たび」と書いてあります。

丸山は「山」と呼ばれたそうです。

その入口にあるので山ノ口なんですね。

史跡にもなっている料亭「花月」→Mapion

最も古い遊郭「引田屋」の庭園にあった茶室を料亭とし、

現在でも営業している珍しい建物。

明治の大火や原爆にも壊れる事なく、

現在まで当時の姿を伝えているそうです。

門柱に日の丸模様の提灯が下げられていますが、

この日花月では婚礼が執り行われているため、

普段とはちがう装飾になっていたそうです。

おかげで予約もできず中へ入れなかったのは残念。

次回は是非事前に予約して行こうと思います。

花月の玄関。見るからに老舗のオーラが出てますね。

幕末には勝海舟や坂本龍馬、高杉晋作なども通ったという花月。

大広間の柱には坂本龍馬の刀傷が残るなど、

つかみも欠かさない、鉄壁な観光料亭ですね。

門をくぐって玄関までの中庭にあった、

「竜吐水」(りゅうどすい)と呼ばれる消防ポンプの元祖。

1700年代にオランダから輸入されたとも、

またオランダ人技師の指導のもと、長崎で造られたとも言われる、

この手動ポンプは、しかし殆ど消火能力がなく、

纏持ちを守るのが主な用途だったようです。

画像のものは慶応年間に造られたオリジナルだそうなんで、

百年は造り続けられたことになりますね。

全く役に立たないものだったら、百年も造り続けないと思うので、

消火は別としても、結構活躍したんじゃないかと思ったり。

次回も丸山です。

■シリーズ:長崎さるく■

> NEXT > TOP > INDEX

行こうか行くまいか迷った場所に由来する長崎の思案橋。

長崎に宿泊する時は、たいがい新地界隈(→Mapion)が多いので、

この思案橋まではよく行ってましたが、

その先の丸山は今回初めて行きました。

江戸の吉原、京の島原とともに、

日本三大遊郭のひとつと言われた丸山。

市内に散在していた遊郭を1600年代の中頃に一カ所に集めたのが

丸山花街のはじまり。

全盛期の元禄時代には1,443人の遊女がいたそうです。

遊郭は塀で囲われ、入口には「二重門」と呼ばれる門があったそうです。

その位置に建つ現在のモニュメント。

門の正面には「思切橋」という橋の欄干の名残が残っています。→Mapion

思案橋で迷いを断ち切り、更に思切橋で最後に思い切って、

丸山へ行った場所、ということにちなんで付けられた名だそうです。

丸山へ行く、ということは、相当勇気がいることだったんでしょうかね。

画像はその思切橋の近くにあった解説板の写真。

明治に入ってからのものだそうですが、

丸山の遊女御用達の店が軒を連ねていたそうです。

左に写るたび屋さんの軒先に「山ノ口たび」と書いてあります。

丸山は「山」と呼ばれたそうです。

その入口にあるので山ノ口なんですね。

史跡にもなっている料亭「花月」→Mapion

最も古い遊郭「引田屋」の庭園にあった茶室を料亭とし、

現在でも営業している珍しい建物。

明治の大火や原爆にも壊れる事なく、

現在まで当時の姿を伝えているそうです。

門柱に日の丸模様の提灯が下げられていますが、

この日花月では婚礼が執り行われているため、

普段とはちがう装飾になっていたそうです。

おかげで予約もできず中へ入れなかったのは残念。

次回は是非事前に予約して行こうと思います。

花月の玄関。見るからに老舗のオーラが出てますね。

幕末には勝海舟や坂本龍馬、高杉晋作なども通ったという花月。

大広間の柱には坂本龍馬の刀傷が残るなど、

つかみも欠かさない、鉄壁な観光料亭ですね。

門をくぐって玄関までの中庭にあった、

「竜吐水」(りゅうどすい)と呼ばれる消防ポンプの元祖。

1700年代にオランダから輸入されたとも、

またオランダ人技師の指導のもと、長崎で造られたとも言われる、

この手動ポンプは、しかし殆ど消火能力がなく、

纏持ちを守るのが主な用途だったようです。

画像のものは慶応年間に造られたオリジナルだそうなんで、

百年は造り続けられたことになりますね。

全く役に立たないものだったら、百年も造り続けないと思うので、

消火は別としても、結構活躍したんじゃないかと思ったり。

次回も丸山です。

■シリーズ:長崎さるく■

> NEXT > TOP > INDEX

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます