スイス南部のヴァレー州、ヴァルザー人の集落にはmazot(マゾット)と呼ばれる高床式倉庫がある。

ほぞ差し(升の組み方)や

これはスペインのオレオ hórreo

これは東南アジアに広がっているロングハウス(長屋)だが、こちらになネズミ返しは見られない。高床式というのだけが同じである。

ドイツの杭上建築の復元。紀元前5000年ほどまで遡れるとか。

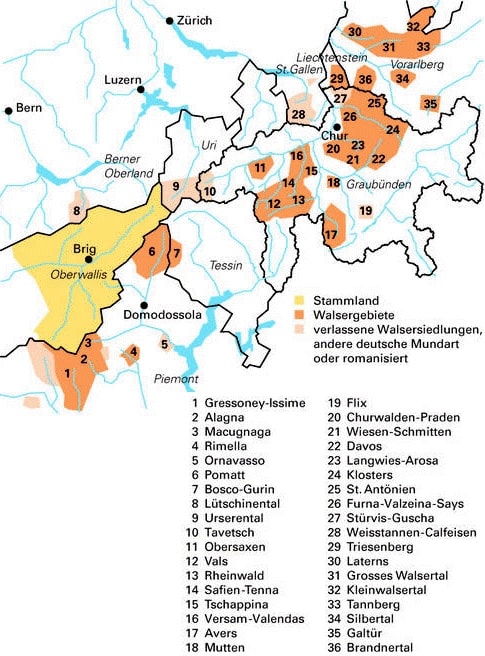

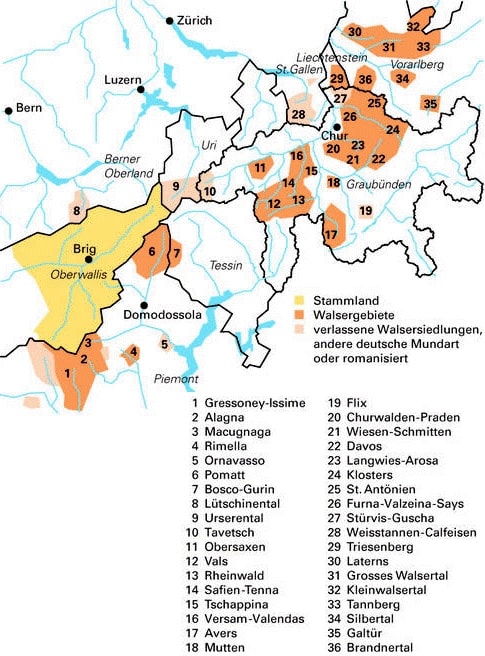

ヴァルザー人の居住する地域は以下の地図を参照。

そして我が国の高床式倉庫である。

注目すべき箇所はネズミ返しと木の組み方である。

ほぞ差し(升の組み方)や

相欠きという組み方を駆使して作られている。

mazotと高床式倉庫は実に様式が似ている。かたや極東の東端、かたやヨーロッパという西端である。

これはスペインのオレオ hórreo

石とレンガの屋根で作られており、mazotや高床式倉庫とは建築様式は異なるが、ネズミ返しはついているし、高床式ではある。

これは東南アジアに広がっているロングハウス(長屋)だが、こちらになネズミ返しは見られない。高床式というのだけが同じである。

高床式のネズミ返し付きの倉庫というのは古代において相当一般的なものだったのだろう。古代人にとって食料貯蔵庫はネズミとの戦いだったことが容易に想像がつく。掘立柱の建物にしてネズミ返しをつけるという発想は古代人の誰でも思いつくものであったのだろう。

掘立柱が6本というのも、建物の安定性と対ネズミ対策ということで、これも一般的発想だったろう。大陸のこれらの建築様式は2000年以上前からあるらしい。弥生時代が紀元前500年ごろから始まったことを考えても、おそらく大陸では2500年以上前からこの様式を使っていたに違いない。

ただし縄文人も掘立柱建物という建築様式は持っていた。それを倉庫として使っていたかどうかは不明ではあるが、まあ技術だけを考えるならば4000年以上前から床を上げるという技術は持っていたことになる。

しかしそれにしてもmazotを見る限り、この手の建築様式はユーラシア全土を席巻したと見てよかろう。もちろん起源は大陸側にあり、日本はのちにその技術と文化が入ってきたと見るのが自然である。

土器が1万〜2万年まで遡れ、日本のみならずシベリアや中国でも同じくらいの古さのものが出土していることを考えれば、そうとう長い期間、土器や高床式の倉庫は使われたと言って良く、従って起源などを特定するのは不可能だし、おそらく独創的な発明がある地域の一点から生じたということではないだろう。長い時間をかけて互いに影響を及ぼしあって広がった結果なのだろうと思う。

ドイツの杭上建築の復元。紀元前5000年ほどまで遡れるとか。

ここまで行くと掘立柱建物は、もはや墓制における「円墳」並みに世界で一般的なものとなってしまってはいないか?掘立柱の建物というのは誰もが思いつく形なのだろう。

このように文化の伝播というのは長い時をかけて互いに影響し影響されながら広がっていき、時々ユーラシアの東西の端で同じような形を見られる者まで現れる。それほどこの形の建物は一般化されるほどに当時としては洗練された完成度を誇っていたのだろうとおもう。

日本の先進文化は主に朝鮮半島と中国から入った、などと教科書には書かれている。それは全くの間違いとはいわないが、正しくは朝鮮半島や中国を経由して入ってきたと書かれるべきである。

文化はどこかの一部の地域でいきなり独創的に生まれたものではないということが、この高床式の建物を見ただけでもわかるのだから。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます